#1.4 Il disagio

Un aspetto molto presente nel mio processo fotografico è il disagio. A dirla tutta credo che una certa dose di disagio faccia parte del pacchetto fotografia, soprattutto quando si deve avere a che fare con altre persone.

Eppure scorrendo i feed social vedo ogni giorno decine di fotografi fieri e sicuri del proprio lavoro. So che in molti casi quello che sto guardando è promozione o un fake-it-till-you-make-it1 ma ci sono momenti in cui non posso fare a meno di confrontarmi. So che è un approccio malsano che porta a conclusioni distorte, devo darmi un pizzicotto prima di ritrovarmi nell’incubo del “non sono capace di fare nulla” per il resto della giornata (in realtà di solito è Luigi a darmi il pizzicotto, ci sono giorni in cui sono molto vulnerabile alle influenze negative dei social).

Con il tempo ho imparato a mascherare il disagio e a conviverci, ma mi sono sentita sola, come se fossi l’unica a non riuscire a risolvere quel problema. Ho fatto ricerche e domande, avrei tanto voluto sentire da qualcuno un sistema che in cinque-semplici-mosse mi facesse superare quella difficoltà. E invece ho ricevuto le testimonianze di altre esperienze, il che, in fondo, si è rivelato molto meglio. Fotografo da un po’ di anni ormai e le cinque-semplici-mosse non le ho trovate da nessuna parte.

Questo articolo si concentrerà sul ritratto, per cui buona parte del disagio riguarda il rapporto con altre persone, ma sono sicura che ogni genere fotografico abbia il suo cruccio.

«Q: How did you overcome your fear of photographing people?

Soth: I started out with kids because that was less threatening. I eventually worked my way up to every type of person. At first, I trembled every time I took a picture. My confidence grew, but it took a long time. I still get nervous today. When I shoot assignments I’m notorious amongst my assistants for sweating. It’s very embarrassing. I did a picture for the The New Yorker recently and I was drenched in sweat by the end and it was the middle of winter». Alec Soth, alecsoth.com (articolo archiviato), 2007.

Quando ho iniziato con il ritratto ho passato molto tempo a studiare le persone, a cercare di capire quali fossero le strategie migliori per portare a casa la fotografia che avevo in mente, per metterle a proprio agio. Volevo costruirmi un sistema, un metodo efficace per ogni occasione. Anche quando ho iniziato a leggere manuali e articoli di psicologia è stato più per provare a capire gli altri per fotografarli meglio. Ma talvolta, quando si parte per un viaggio per conoscere un altro mondo, capita che si finisca con il tornare a casa conoscendo meglio se stessi.

Quando si ha a che fare con le persone non c’è un sistema che funziona per tutti.

Così come non esiste un preset che da buoni risultati su tutte le immagini. Credo che la buona educazione sia la base, da lì in poi si tratta di costruire una relazione con il soggetto nel tempo e con i limiti che ci sono stati dati. Questo è uno dei miei punti fermi, fa parte del mio modo di affrontare il ritratto, ma so che non è l’unico approccio possibile.

Se vivete e lavorate a New York, dove la gente può essere abbastanza abituata a incontrare tipi strambi mentre cammina per strada pensando agli affari propri, potete anche sparare un flash in faccia a qualcuno senza farvi troppi problemi. In realtà potete farlo anche in una piccola comunità dove tutti vi conoscono, ma le implicazioni e le conseguenze, nonché le immagini finali, sarebbero diverse. Trovo molto difficile immaginarmi nell’approccio di Bruce Gilden, il suo metodo è ai confini estremi di quello che nella mia testa è “il ritratto”, anche se trovo alcune sue immagini interessanti.

L’ago della bilancia nei ritratti di Bruce Gilden è tutto spostato verso l’aspetto esteriore. Come racconta all’inizio del video è lo sguardo di un bambino che passa il suo tempo ad osservare i personaggi che sfilano davanti a casa per le affollate strade di New York. I suoi primi piani sono delle maschere così ricche di dettagli che mi viene difficile empatizzare con la persona ritratta, faccio fatica ad immaginarmi la sua vita interiore, quello che sta pensando o le sue vicissitudini quotidiane. Esiste solo in termini di quello che c’è qui e ora davanti alla macchina fotografica. Trovo che sia uno sguardo spietato su di un mondo grottesco.

Opposto a Bruce Gilden penso al lavoro di Alessandra Sanguinetti con Guille e Belinda nel quale ha seguito i suoi soggetti per anni (due decenni almeno). Quella documentata non è una realtà ricca e patinata ma il mondo che questa fotografia ci restituisce è denso di sfumature, magico e mi porta al di là di quello che vedo nel fotogramma.

Quindi è il tempo a definire la profondità del ritratto? Lavorando velocemente e senza coinvolgimento si cattura la superficie mentre solo investendo tempo ed emozioni in progetti a lunghissimo termine si può andare oltre?

Il tempo è di sicuro una variabile, ma è solo uno dei fattori che entra in gioco. E oserei dire nemmeno uno dei più importanti. Esistono ritratti magnifici e intensi che sono stati scattati nel giro di poche ore o minuti, a completi estranei. Non è tanto il tempo ad essere importante, quanto la qualità della relazione. La connessione tra due persone arriva anche a distorcere la percezione dello scorrere del tempo. A volte capita di parlare con un altro essere umano poche ore ma di sentire di conoscerlo da sempre. Quello che conta non è il tempo oggettivo in sé, ma la sensazione.

L’approccio e le motivazioni di Richard Renaldi sono completamente diverse. Il breve video incorporato qui sopra mostra benissimo il suo modo di lavorare, perciò non mi dilungo nel descriverlo, ma secondo me si vede benissimo la ricerca di una connessione. Renaldi fotografa estranei avvicinati in luoghi pubblici, accetta la possibilità di un rifiuto o che le cose non funzionino. Mettendo insieme individui diversi crea un contrappunto visivo fortissimo. Se questo lavoro vi affascina vi consiglio questo video (dura circa un’ora).

Ogni relazione è un sistema di forze,

può essere equilibrato o sbilanciato. In questo caso qualcuno ha il potere e qualcuno si lascia guidare (o subisce). Anche il ritratto può essere visto in termini di relazione tra chi ha il potere di decisione (chi fotografa) e chi è nella posizione vulnerabile di lasciarsi guidare (chi sta davanti alla macchina fotografica). Mi hanno insegnato che c’è sempre una componente manipolatoria nel ritratto. La storia è piena di fotografi che usano trucchi o espedienti per ottenere l’immagine che hanno in mente.

Per fare un esempio senza scomodare la storia, anche un fotografo di matrimonio ha un arsenale di battute per far sorridere gli sposi. Da questa prospettiva il ritratto diventa un gioco di ruoli, una danza nella quale chi fotografa cerca di portare la persona, accompagnandola o forzandola, dove vuole andare.

Con il tempo e l’esperienza ho compreso e imparato le regole di questa danza, ma resto comunque una pessima ballerina. Quando fotografo faccio un’enorme fatica a calarmi nel ruolo di guida-manipolatrice. So come farlo, ma sento sempre quel disagio che deriva dal vivere una situazione falsa, costruita. So che nel momento in cui una persona sa di essere fotografata la mia presenza la influenza in qualche modo e so anche che, seppur in maniera implicita, sto facendo in modo di arrivare dove voglio. Ma non riesco mai a forzare. Mi sento molto più vicina all’approccio di Renaldi, pronta ad accettare anche un rifiuto, che di Avedon.

Quando ho capito che riuscivo a lavorare sulle persone solo fino ad un certo punto, ho cominciato a concentrarmi sull’altra componente della relazione che si instaura con il ritratto: me stessa. In principio è stata durissima.

Così come avevo cercato di studiare le persone per imparare a controllarle per i miei scopi, ora cercavo di manipolare me stessa

allo stesso modo. Ma c’è una parte di me che non riesce ad accettare questa costrizioni. E non riesco proprio a fingere quando non mi sento a mio agio, per cui le mie difficoltà sono solo aumentate2.

Immaginate la situazione: da una parte c’era la versione ideale della me fotografa, quella perfetta. Dall’altra c’era la fotografa reale e umana, che faceva errori, che si impappinava e andava in cortocircuito. Nonostante tutto riusciva anche a rimanere professionale, portava a casa il lavoro. Ed era l’unica che i clienti vedessero dato che la versione ideale viveva solo nella mia testa e non si scomodava ad uscirne per darmi una mano.

Abbiamo tutti diverse versioni del nostro io.

Come siamo, come vorremmo essere e come gli altri vorrebbero che fossimo. Quando rivolgiamo l’attenzione verso noi stessi, come se fossimo un oggetto o un’altra persona, confrontiamo inevitabilmente questi io. Questo è quello che la psicologia sociale definisce autoconsapevolezza oggettiva. Quando c’è una forte discrepanza tra sé ideale e sé reale allora può verificarsi anche un calo dell’autostima. Molte persone, me compresa, non riescono ad ascoltare la propria voce registrata senza provare disagio: suona diversa e sgradevole da quella che pensiamo di avere. Questa è autoconsapevolezza oggettiva.

Il fenomeno si verifica anche quando una persona si guarda in uno specchio o ritratta in fotografia.

Confrontare la propria personale versione di sé con una versione condensata in un oggetto, la fotografia, può rappresentare una minaccia per l’autostima.

Il fastidio o il rifiuto nel rivedersi è un meccanismo di difesa3. Per contro, rivedersi in un buon ritratto o anche solo vedersi rappresentati può portare ad un boost della propria autostima, la fotografia è uno strumento molto potente.

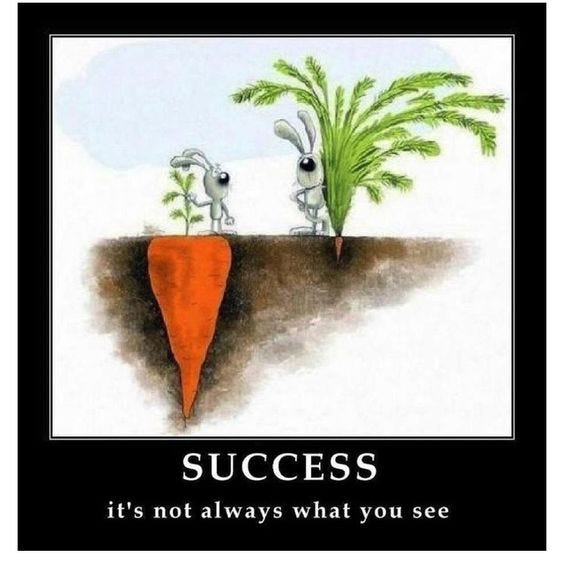

Se per il soggetto confrontarsi con la propria immagine può portare insicurezza e rifiuto, il fotografo che confronta troppo spesso la versione di sé che percepisce come reale con la versione ideale presente nella sua mente o proiettata dagli altri (spesso solo ai fini di marketing becero) può sentirsi incapace e sbagliato nel proprio approccio. Ed è quello che stava capitando a me: non riuscendo ad essere come volevo essere stavo perdendo fiducia in me stessa lasciandomi trascinare, senza accorgermene, in una spirale negativa.

Le risorse cognitive che ci servono per creare, come la memoria e l’attenzione, sono limitate.

Sono gli strumenti fondamentali della creatività. Maggiore è la parte di queste preziose risorse che viene impegnata in altro, dalla paura di sbagliare o dal tentativo di controllare un comportamento che non vogliamo mostrare, minore sarà la quota che avremo a disposizione per fotografare. Provare a giudicarci dall’esterno mentre stiamo facendo qualcosa è un po’ come metterci un bastone tra le ruote quando stiamo imparando ad andare in bicicletta.

L’automonitoraggio entra soprattutto in gioco quando affrontiamo una situazione inusuale, come fotografare qualcuno per la prima volta o parlare una seconda lingua che non usiamo quotidianamente. È vero che bere un paio di birre migliora le abilità nel parlare una lingua straniera: l’alcool inibisce il controllo liberando risorse. Un bicchierino rilassa, ma non è una soluzione.

«In 1978, in January, I stopped drinking. I had never thought drinking made me a writer, but now I suddenly thought not drinking might make me stop. In my mind, drinking and writing went together like, well, scotch and soda. For me, the trick was always getting past the fear and onto the page. I was playing beat the clock—trying to write before the booze closed in like fog and my window of creativity was blocked again.

[...]

I told myself that if sobriety meant no creativity I did not want to be sober. Yet I recognized that drinking would kill me and the creativity. I needed to learn to write sober—or else give up writing entirely. Necessity, not virtue, was the beginning of my spirituality. I was forced to find a new creative path.

[...]

Writing became more like eavesdropping and less like inventing a nuclear bomb. It wasn’t so tricky, and it didn’t blow up on me anymore. I didn’t have to be in the mood. I didn’t have to take my emotional temperature to see if inspiration was pending. I simply wrote. No negotiations. Good, bad? None of my business. I wasn’t doing it. By resigning as the self- conscious author, I wrote freely.

[...]

In retrospect, I am astounded I could let go of the drama of being a suffering artist. Nothing dies harder than a bad idea. And few ideas are worse than the ones we have about art. We can charge so many things off to our suffering- artist identity: drunkenness, promiscuity, fiscal problems, a certain ruthlessness or self-destructiveness in matters of the heart. We all know how broke-crazy-promiscuous-unreliable artists are. And if they don’t have to be, then what’s my excuse?

The idea that I could be sane, sober, and creative terrified me, implying, as it did, the possibility of personal accountability. “You mean if I have these gifts, I’m supposed to use them?” Yes». Julia Cameron, La via dell’artista. Penguin, edizione 2016.

L’approccio “genio e sregolatezza” non è sano. Io credo nel voler mantenere una vita personale, professionale e autoriale sana per poter rimanere produttiva. Non sono mai arrivata al punto di darmi all’alcool per zittire le mie ansie, ma per un periodo ho sviluppato una specie di dipendenza da lavoro (e qui il termine workaholic ci sta alla grande) secondo la quale mi sentivo abbastanza preparata solo dopo essermi stremata, analizzando e controllando ogni singolo attimo della mia vita da fotografa.

Non è stato un bel periodo e non ne sono uscite delle grandi immagini. Ho lavorato un sacco e prodotto poco. Anzi, ho toccato il fondo quando decisi di consegnare una serie di fotografie che sapevo avere dei grandi difetti semplicemente perché non ne potevo più. Inutile dire che il lavoro è ritornato indietro, l’ho dovuto riscattare (giustamente) e non ci ho fatto una bella figura.

Da allora ho continuato a fotografare e a produrre immagini. Non tanto per arrivare a scattare la foto migliore rispetto al giorno precedente, per diventare la fotografa ideale che avevo in testa e che vedevo negli altri, quanto per sentire il mio corpo nelle diverse situazioni.

Per fare pace con il mio modo di fotografare e di vivere la relazione con il soggetto.

Ho smesso di mettere le persone e me stessa sotto la lente di ingrandimento per cercare di capirle. Quello che una persona ha dentro non è investigabile da nessuno. Per me gli individui sono un mistero troppo grande e fluido per poter essere compreso fino in fondo. I ritratti perdono di magia, o diventano qualcos’altro, se manipolati troppo.

Nel ritrarre qualcuno sento ancora il disagio. Per molto tempo ho pensato dipendesse da una mia mancanza o incapacità, fosse un difetto esterno da eliminare. Ma è una parte che fa parte di me, che cerco di ascoltare invece di combattere in una battaglia già persa in partenza.

«My own awkwardness comforts people, I think. It’s part of the exchange». Alec Soth, Intervista su New York Times, 2009.

Fino a questo punto mi sono concentrata sui meccanismi interni, come se fotografo e soggetto vivessero in una bolla dove non esiste nient’altro. Ma vorrei spendere due parole sull’influenza del contesto. Una delle cose che trovo più difficili da fare in assoluto è fotografare con qualcuno che mi sta guardando. Un fidanzato, un cliente, chiunque. La mia prestazione cala drasticamente e comincio a fare errori che altrimenti non farei. Le altre persone, il contesto sociale, possono diventare un inibitore potentissimo.

Improvvisamente si ha l’impressione di essere nudi sotto ad un riflettore, che tutte le ansie siano evidenti e ogni azione venga controllata e giudicata.

In questi casi io implodo.

Quando questo succede faccio davvero fatica a tenere tutti i miei pezzi insieme. Ma sto imparando, continuando a fare pratica e concentrandomi sui progressi piuttosto che sui difetti, che tutti questi fenomeni non sono roba mia. Li sento, esistono, ma non mi possono nuocere finché io non presto loro attenzione, non do loro il potere di farlo4. A volte è molto difficile. In quei casi il buon vecchio fermarsi e respirare è un ottimo punto di partenza.

Concludo lasciandovi un estratto da un’intervista a Greg Miller, se avete tempo vi consiglio di leggerla tutta. Ho potuto conoscerlo per un brevissimo tempo qualche anno fa, ma credo sia un grande insegnante e un fotografo di un’umanità pazzesca.

«IC:Your portraiture always feel incredibly sensitive no matter the subject, what advice would you give photographers wanting to shoot a similar style of portraiture, in order to respect subjects?

GM:My mother taught me empathy by telling me that everyone was going through something. No matter who they are, rich or poor, they are probably struggling on some level. When I come upon a scene or a person, I assume that person is in the midst of some conflict. I will never know, and I don’t need to know to make a good picture, but I think that influences how I see people and how I photograph them.

Having said that, when I make a picture, my camera is not the easiest camera with which to be photographed. I’m pretty fast by large format standards, but still people have to wait for me to focus and often more than once. People tell me it feels like they are at the dentist or getting a chest X Ray. So I can’t say it feels very tender at the moment of making the picture. I do have great patience though. Sometimes a picture will fall apart in the making of it. That’s hard but my subjects are rarely a guarantee. These are not professional models, they are regular people that didn’t know they were going to be photographed today (or ever), so I can’t get upset if it doesn’t work out. Me being a photographer is about me. As a group, photographers can be egomaniacs. Some photographers show up thinking everything revolves around them and when the whole thing collapses, they get mad at everyone as if it’s someone else's fault they’re not good photographers. That’s nuts. For me, it’s all my responsibility, the light, time of day, my subjects listening to me, not listening to me. I have to take it all on because this is my venture, not theirs or anyone else's.

But even still, when a picture doesn’t work out, I can still be heartbroken. When I teach large format, I tell my students that the dark cloth is so you can hide behind the camera and cry». Greg Miller, Q&A: in conversation with Greg Miller. Intrepid Camera, marzo 2020.

Fake it till you make it: fingi fino a quando non lo ottieni. Negli ultimi anni questa frase è diventata uno dei pilastri del self-improvement e del coaching motivazionale. Dal punto di vista psicologico c’è dietro un mondo che coinvolge senso di identità, autostima, atteggiamenti e comportamenti e non sempre porta agli effetti positivi da formula magica. Ne riparleremo tra qualche settimana in un articolo dedicato. ↩

La psicologia sociale mi descriverebbe come una persona a basso automonitoraggio, ovvero che tende ad agire in ogni situazione secondo i propri stati interni e valori. L’opposto sono le persone ad alto automonitoraggio, i “camaleonti sociali”, in grado di adattarsi ad ogni situazione per presentare il meglio di se. Autoespressione contro autopresentazione. ↩

Come tanti altri temi trattati, anche questo meriterebbe un lungo approfondimento. Mi fermo sulla soglia accennando a questo meccanismo fisiologico, senza entrare in campo clinico, come nel caso del disturbo da dismorfismo corporeo. ↩

In psicologia sociale si parla di fenomeni di inibizione e facilitazione sociale, illusione di trasparenza, effetto spotlight ed errori di attribuzione causale. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.