#2.2 Veicoli di pregiudizio

Il sottotitolo è una citazione da David Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico. Einaudi, edizione 2009.

Tutti gli argomenti che tocco qui dentro sono trattati nello specifico da altre parti, da gente che ha passato anni a lavorarci sopra e viverci dentro. Tempo passato a limare pensieri e parole, a comporre discorsi che hanno un valore immenso. Dialoghi che però, a volte, restano chiusi entro i limiti dei loro campi di specializzazione.

La fotografia utilizzata come strumento di indagine supera questi confini: porta alla luce schemi, collega momenti sparsi nel tempo, permette di creare reti di connessioni emotive e visive oltre che semantiche.

Abbiamo tra le mani uno strumento potentissimo nel creare significati, in grado di influenzare atteggiamenti e comportamenti con la sua immediatezza e diffusione.

«Bisogna tenere sotto controllo tutta la rappresentazione visiva […] a causa della sua forte capacità di coinvolgere l’osservatore e di trascendere la legge naturale. Essa è inerte, ma può diventare viva; è muta, ma ha una sua presenza e può muoversi e parlare […]. Può darsi che questo sembri irrazionale a quanti temono i rapporti tra forma e sguardo; ed è un’irrazionalità che una società razionale deve controllare». David Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico. Einaudi, edizione 2009.

È la prima volta che uso una citazione come sottotitolo. Non avrei saputo trovare parole migliori quindi, perché no? Diciamo che i libri sono il mio aiuto da casa: ho ancora bisogno di capire quanto affilare i coltelli con i quali tagliare i miei giudizi. Sono consapevole che nel mondo niente è solo bianco o solo nero, ma anche che, per equilibrare una bilancia troppo squilibrata, a un certo punto bisogna tuffarsi dall’altra parte, per quanta paura possa fare.

Parlare di pregiudizi per me è impossibile senza un occhio esterno. In molti casi è facile riconoscerli, sono evidenti. Ma altre volte sono latenti, sistemi che si autogiustificano e che, a volte, vengono anche promossi socialmente. Meccanismi trasparenti che resistono al cambiamento. Sono sicura che tutti voi abbiate ben chiaro nella vostra testa almeno un pregiudizio esplicito (nel caso, parlo di questa cosa qui).

Perciò oggi ci buttiamo nell’intricatissima foresta dei pregiudizi impliciti, di come le fotografie possono riflettere e trasmettere questi preconcetti, positivi e negativi e di come fare per controllarli. No, quest’ultima cosa non è vera. Cercare di guardarsi dentro per vedere quali siano i nostri pregiudizi più profondi è all’incirca difficile quanto capire cosa stia facendo esattamente il vostro fegato in questo momento (senza fare degli esami medici). Però nella seconda parte dell’articolo ho raccolto un bel po’ di esempi dal mondo della fotografia, secondo me aiutano.

Nel periodo storico in cui viviamo c’è una tensione pazzesca tra cambiamento e conservazione, nella società ma anche nella fotografia. È come guardare uno scontro biblico di tiro alla fune, più uno tira da una parte, più l’altro va in senso opposto.

«Così, anche se siamo ogni giorno circondati da fotografie in una quantità di sfere culturali, molto raramente ci accorgiamo della loro presenza. Quale ruolo riveste nelle relazioni sociali questo ambiente di immagini fotografiche, nel modo in cui vediamo il mondo, gli altri in generale, o anche noi stessi?

[…] Quando cominciamo a cercarle, troveremo fotografie idealizzate, ovunque, utilizzate per suscitare il desiderio e l’appetito del consumatore, e non solo in campo alimentare.

[…] Il ruolo ricoperto dalle fotografie nella nostra vita quotidiana è importante, tanto che ciò che ci è permesso vedere è una faccenda che riguarda il giudizio politico e il potere decisionale delle istituzioni sociali». David Bate, Il primo libro di fotografia. Einaudi, 2017.

Siamo immersi nelle immagini. Potenzialmente abbiamo accesso ad un numero enorme di realtà e di comunità, anche distanti e ai margini. Ma la mera esposizione è sufficiente? C’è una differenza tra immagine e rappresentazione? Come faccio a capire quando una rappresentazione alla quale ho accesso, alla quale sono abituata e ritengo giusta, è viziata a tal punto da recare un danno? Come faccio a rendermene conto e a capire se a me va bene così oppure no?

Una macchina fotografica, da sola, non fa fotografie: registra. Come una telecamera a circuito chiuso o una fototrappola. Strumenti che producono materiale video e foto, anche estremamente interessante, senza l’intervento umano.

Quello che manca alla macchina (o esiste in maniera molto rudimentale, ne riparleremo quando le AI saranno più complesse) è il piano mentale e inconscio che guida le decisioni e i giudizi di chi fotografa.

«La fotografia è essenzialmente una disciplina analitica. Mentre un pittore inizia con una tela vuota e costruisce un’immagine, un fotografo si trova davanti il disordine della realtà e deve scegliere un’immagine. Un fotografo in piedi davanti a case, strade, persone, alberi e manufatti di una cultura impone un ordine sulla scena che ha di fronte: semplifica il caos dandogli una struttura e impone quest’ordine scegliendo un punto d’osservazione, un’inquadratura, un momento per lo scatto e un piano di messa a fuoco. […] Portando l’ordine in questa situazione, un fotografo risolve un’immagine piuttosto che comporla». Stephen Shore, Lezioni di fotografia. La natura delle fotografie. Phaidon, 2007.

Possiamo dire, semplificando per chiarezza, che quando fotografiamo attraversiamo fasi di riconoscimento e di giudizio. È un processo inconscio e automatico, non si può evitare. Quando ci troviamo di fronte ad una fotografia fatta e finita, nostra o di altri, c’è qualcosa che arriva dal riconoscimento di un modello che abbiamo in testa, mentre altre scelte dipendono dalla valutazione che abbiamo di quello stereotipo1.

Non sempre è possibile individuare e separare le componenti di questo processo, così come non è possibile separare i tuorli dallo zucchero una volta che sono montati. Ma a volte più è semplice intuirlo: magari perché il fotografo vuole che il suo giudizio arrivi in maniera chiara.

Anche se nelle conversazioni di tutti i giorni termini come stereotipo, pregiudizio e discriminazione vanno a braccetto, credo che per chi fotografa sia utile capirne la differenza. Uno sforzo per riconoscere ed educare i propri schemi, giudizi e atteggiamenti. Che può coincidere con la pratica fotografica (dicono che non ci sia modo migliore di conoscere qualcosa se non fotografandolo), ma solo quando questa è fatta in maniera onesta e curiosa.

«Sometimes I meet young artists and it becomes clear that for some the main motivation is getting a show in Chelsea. It strikes me that this is very different to the way it was for me, which was that I wanted to understand photography and the world and myself. To do that, I produced work. The work that was shown was like a by- product, but never the purpose of my photography. The thought process doesn't even have to be conceptual or intellectual. It can be visual, or a layer of thought that's wordless. I'm always exploring some question or other, but it may not even be formulated as such. I believe the work produced by most established artists, was produced as a by-product of their personal explorations». Stephen Shore in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Credo che questo sia il modo per uscire, quando possibile, da quel sistema che sostiene strutture e visioni deformate, anche invisibili, condizionandoci attraverso meccanismi di inibizione e ricompensa2.

«A former student of mine just had his first show and was selling prints for $9,000 and that may affect what he does. I’m delighted photographers can now make a living from selling their work, but I can see that unless you’re sure of yourself, you might get swayed by the market». Stephen Shore in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Mi piace pensare, con un po’ di allenamento ed educazione, di riuscire qualche volta a cogliere le occasioni in cui è possibile smontare questa cosa. Anche se si tratta di portare via un mattoncino per volta. Penelope insegna che quando non è possibile rovesciare una situazione che non va, si può almeno rallentare il sistema in attesa del momento giusto e dei rinforzi, disfando di notte quello che viene tessuto durante il giorno. A volte è questione di trovare quello che funziona.

Gli stereotipi sono modelli in cui infiliamo individui, comportamenti e gruppi sociali. Sono le formine che abbiamo nella testa e che ci permettono di riconoscere e definire chi ci sta di fronte per poter capire come comportarci di conseguenza. Per me è importante capire che tutti abbiamo questi modelli in testa e li usiamo SEMPRE. Non si possono distruggere e non possiamo elaborare l’informazione al di fuori di essi, “sospendendoli” a piacimento. Ma possiamo curarli, farli crescere, renderli più inclusivi.

Utilizziamo queste strutture per scegliere cosa fotografare, per riconoscere e capire quello che abbiamo davanti agli occhi e, di conseguenza, per scegliere se vale la nostra attenzione oppure no.

«One summer day when I was about nine years old, I was riding in the car with my mom and my sister when I observed a motorcycle with a sidecar coming up alongside us. I exclaimed, “Wow, look at the mom and dad and their kid!” thinking that my mom and sister would find it as cool as I did.

My mother’s response surprised me. “What do you see?” she asked. I repeated “A dad, a mom, and their kid,” thinking she didn’t hear me. Once ore my mother asked me, “ What do you see?” Thoroughly confused, I struggled for several minutes, feeling like she missed the point and quietly wondering if the sight wasn’t as neat as I thought it was. She asked the question again, and as I pondered what I soon perceived as a riddle, my sister hesitantly said, “A man, a lady and a child.” “Yes,” replied my mom. “You assumed you knew who they were, but it wasn’t what you could see.” “Oh”, I said. And thus I learned the first of many lessons on the role assumptions play in how we view the world around us.

[…] what we see is influenced by our individual perceptions and perspectives at a given point in time». Sharon J. Washington in Marvin Heiferman, Photography changes Everything. Aperture, 2012.

Il pregiudizio, inteso come giudizio a priori preconfezionato che non si aggiorna secondo quello che abbiamo davanti, guida “il come” vogliamo fotografare una certa cosa.

«Light can be soft and affectionate, or a brutal and ugly tool, which can be used on someone you don’t like». Eugene Richards in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Possiamo decidere di utilizzare una grammatica visiva ambigua, aperta alle interpretazioni, lasciando che siano gli osservatori a inserirvi e proiettarvi in propri giudizi.

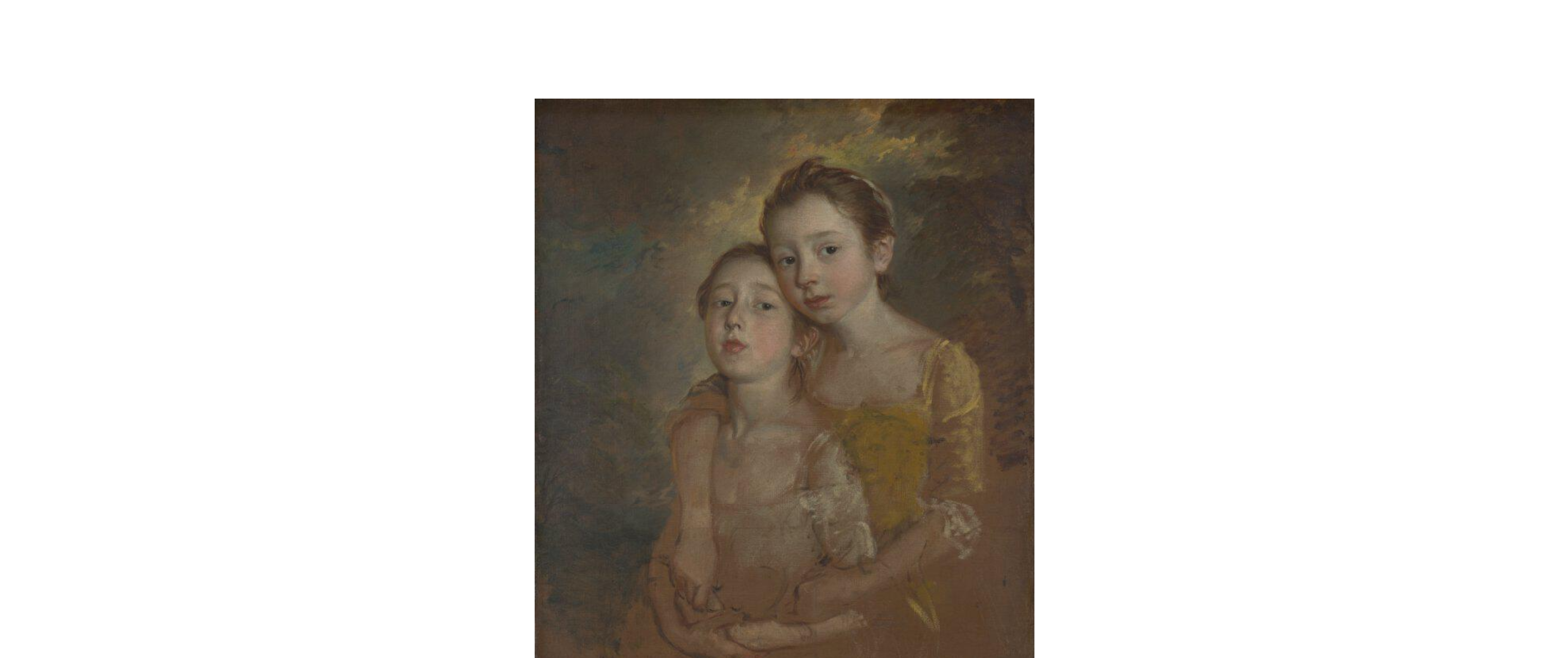

«[…] l’impressionante rassomiglianza nei ritratti di (Thomas) Gainsborough era ottenuta lasciando “molte parti importanti indeterminate”. […] la tecnica di quest’ultimo invita lo spettatore a riempire, con la sua immaginazione, i dettagli mancanti, permettendo così una maggiore verosimiglianza dei tratti della persona dipinta nella mente dello spettatore, ben al di là di quanto è di fatto conseguibile in qualsiasi dipinto».David Bate, Il primo libro di fotografia. Einaudi, 2017.

Ma dettagli mancanti, sfocature e bordi indefiniti non sono le uniche caratteristiche di un linguaggio visivo che passa il minimo giudizio, dando spazio all’interpretazione.

Allo stesso modo, anche un linguaggio dove tutto è mostrato con minuzia così com’è, nella maniera più definita e leggibile possibile, lascia allo spettatore il compito di proiettare i propri schemi su quello che vede.

«I want to show things you might not see in normal life. I make normal things appear special. I want people to look at life in a new and different way, but it always has to be based on reality. It’s important that you don’t pass judgement, and leave space for interpretation. […] I usually find that portraits work best if you don’t have a specific idea of what you are looking for. You have to be open for anything to happen. If you try and force something, there is always the danger of a picture becoming too one-dimensional». Rineke Dijkstra in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

La proiezione può confermare il proprio pregiudizio (con l’effetto del “te lo dicevo che era così”) ma, nelle menti disposte a farlo, può portare anche alla sua modifica. La fotografia in questo caso diventa uno specchio che ci rilancia addosso i nostri stessi giudizi e schemi, permettendoci di analizzarli e modificarli come se venissero dall’esterno.

«Lots of people say they don’t understand contemporary art, but it’s not like people actually understand the religious and symbolic background of paintings from the seventeenth and eighteenth centuries. Just because something is represented in a figurative way, people think they understand it. It’s also a big mistake in photography. People generally think, “I can judge this image because I can see what’s in the picture and I could take this picture myself”, but it doesn’t happen that often that people actually figure out what it is that the artists want to show us or that they develop a sophisticated way of seeing. […] You can only learn to see by really looking at images and dealing with the impact. they have. You have to engage with a photograph, even if you can’t explain it properly. It happens to me that I’m fascinated by a piece of work but can’t explore it all the way. In fact, the best works are often the ones that make you feel uneasy, or uncertain». Dr Inka Graeve Ingelmann in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

L’identità umana può apparire come una struttura precaria, un processo di identificazione che è soggetto agli altri. I giudizi danno appigli e appoggi, influenzano in maniera positiva o negativa il modo in cui vediamo noi stessi, l’altro e la relazione che ci collega.

«Often viewers project their own embarrassment and discomfort when they look at difficult images». Mary Ellen Mark in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Quando mercato e società si fanno più depressi, gli stereotipi sono più forti e frequenti. La gente cerca certezze, si attacca a quello che conosce già anche quando è consapevole che si tratta di un sistema sbilanciato3.

La fotografia, e l’immagine in generale, ha un ruolo fondamentale nella conversazione su privilegio e pregiudizio, spesso ha il potere di spostare le opinioni da un lato all’altro più delle parole.

«Using photographs as educational resources presents particular challenges and must be done with care. There is always more than face value in any photo […] photographs are not objective; they can easily tell as many lies as truths.

As America Native people struggled to adapt to catastrophic changes to their old ways of living, photographers took thousands of studio portraits and made what they believed to be neutral ethnographic images of the “vanishing Indian.” As Native cultures bent under pressure to assimilate into mainstream America, photographers routinely captured images that compared the new “civilized” Indian to the tradition-bound “savages”.

[…]

Photographers also accompanied government expeditions to the West where they documented traditional cultures, leading the way for tourists and commercial photographers who followed, carrying their cameras and preconceptions into Native American communities. Their efforts generated a legacy of photographic images […] that can serve today as rich educational resources. But if used carelessly, they can also fuel romanticized and stereotypical perceptions […]». Edwin Schupman in Marvin Heiferman, Photography changes Everything. Aperture, 2012.

A volte la fotografia ci permette di entrare in spazi (fisici, sociali e psicologici) e situazioni altrimenti inaccessibili. E in questi spazi, che siano comunità o luoghi, ci arriviamo con tutto il nostro bagaglio di conoscenze ed esperienze e ne usciamo portando fuori qualcosa, le immagini, che è passato attraverso un filtro. Quali sono le tracce che lascio con questo passaggio?

Non tutti gli stereotipi sono negativi e non tutti sono legati a pregiudizi. Non tutti i fotografi sono obbligati a lavorare su temi socialmente rilevanti, ma è utile farsi qualche pensiero e qualche scrupolo, capire chi siamo e da dove veniamo, come possiamo muoverci, e per produrre immagini che non sono solo variazioni sul tema che riflettono uno stereotipo.

«It is important to recognize all people, especially the poor and disabled. They have the right to be seen and heard also». Mary Ellen Mark in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Se trent’anni fa questa affermazione suonava sacrosanta, oggi per me, vacilla. Non la parte sul diritto di essere visti e ascoltati, ma su chi ha il diritto di fare da creatore e tramite delle storie altrui. Se trent’anni fa l’unico modo per raggiungere una visibilità di impatto era passare per canali e mezzi ufficiali (giornalisti, reporter, fotografi professionisti), oggi la questione è molto diversa.

Ancora più grave di rimanere intrappolati nei propri schemi e pregiudizi è l’illusione di non averne proprio. Non è che sei liber* dagli stereotipi se non li vedi. E ciò che è invisibile è difficile da contrastare.

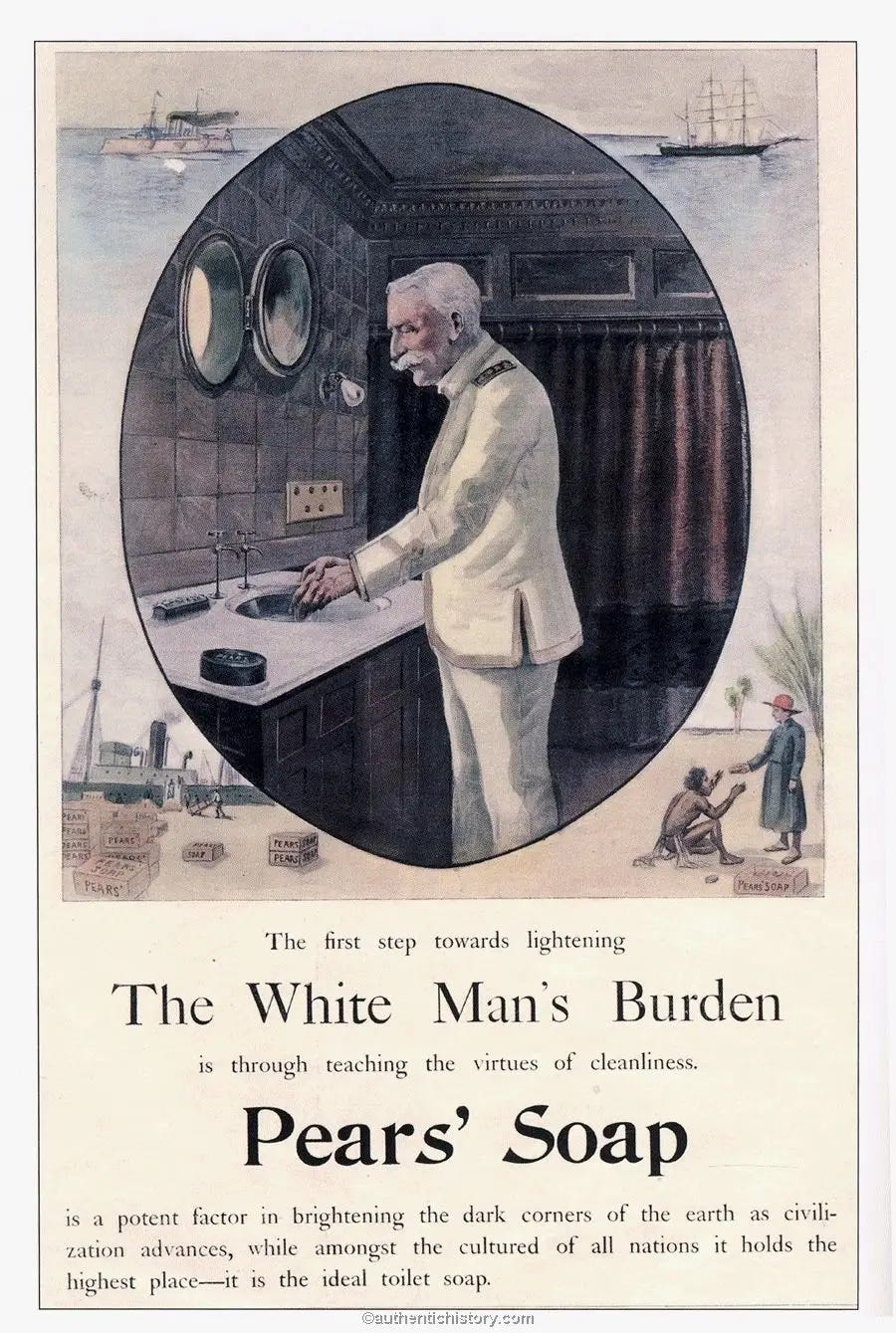

Il pregiudizio come una valutazione negativa a priori, basata su di uno stereotipo, influenza il modo in cui ci approcciamo a quell’individuo o gruppo. Nelle pubblicità e nella propaganda di inizio del ‘900 era naturale, se non addirittura giusto, esprimere i propri pregiudizi e affermare privilegi e superiorità, anche nella comunicazione quotidiana.

Oggi questo tipo di comunicazione non si vede quasi più, se non nelle propagande estreme o in campagne che vengono lanciate (forse) apposta perché se ne parli.

Ma questo non vuol dire necessariamente che il pregiudizio stia sparendo dalla circolazione. C’è più consapevolezza e più dialogo. L’espressione aperta ed esplicita del pregiudizio oggi è socialmente sanzionata, per fortuna. Ma molte espressioni sono passate da esplicite, chiare alla luce del sole, a latenti, nascoste. Sono strutture e meccanismi quasi invisibili, trasparenti, e per questo più subdoli. Il pregiudizio latente è radicato nelle aree più primitive del cervello (basandosi, per esempio, sulla paura del diverso), e fa resistenza.

All’inizio del XX secolo i governi (non solo le dittature) si sono accorti della potenza della fotografia come strumento per creare atteggiamenti e canoni. Ma agli albori la fotografia era un mezzo di comunicazione nuovo, sperimentale, libero dai vincoli dei secoli di storia della pittura e scultura.

«In its infancy, photography was practiced by scientists and alchemists, not artists. A photographer didn't have to be enrolled in the hallowed halls of the academy; she could cook it up in the kitchen». Eva Respini, On Feminism, Aperture, 2016.

Questo fino al momento in cui la fotografia ha acquisito potenza e pregio, e ha cominciato ad esserci un modo giusto e autoritario di fotografare (in contrapposizione alla sperimentazione e all’eccentrico). Questa fotografia è ancora oggi da molti considerata la base dell’educazione del “Vero Fotografo” continuando a propagare e premiare echi di strutture e atteggiamenti del passato, che già allora erano discutibili, ma che oggi sono inaccettabili.

Facciamo un esempio, prendiamo V-J Day in Times Square di Alfred Eisenstaedt, una delle foto di pubblico dominio icone della fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa fotografia fu pubblicata sulla copertina del New York Times in giorno seguente, con titolo “Kissing the War Goodbye”.

Chi si ferma ad analizzare le caratteristiche formali di questa immagine, come spesso accade per imparare gli elementi visivi e la composizione, parla del contrasto tra bianco e nero, della diagonale della gamba, dell’aver catturato il momento, uno scatto che condensa l’apice dell’euforia della situazione.

«All photographers have to do, is find and catch the story-telling moment». Alfred Eisenstaedt, About Photography Blog, 2020.

Ma se io guardo quello che sta accadendo vedo anche un uomo che stringe in una morsa (il pugno chiuso, le dita serrate sul fianco, il gomito dietro la nuca) una ragazza completamente sbilanciata. Il bacino in avanti e i piedi indicano la direzione che vorrebbe prendere (la persona va dove puntano i piedi), una mano stringe qualcosa e l’altra è abbandonata anche se mossa (non sappiamo se stia salendo per respingere il bacio o scendendo lungo il fianco, sta di fatto che ricorda una sorta di “abbandono passivo” della donna in certi dipinti).

Chiunque sia stato baciato in quel modo di sorpresa, senza consenso, sa quanto può essere scomodo e magari anche doloroso e soffocante.

Eisenstaedt ha colto quattro fotogrammi di quel momento e, in un periodo in cui non poteva usare la raffica del digitale, possiamo dedurre che questo non sia stato un bacio a stampo di un secondo, ma che sia durato almeno qualche attimo.

Guardando l’intera sequenza per me è anche abbastanza chiaro che l’infermiera stesse cercando di spingerlo via.

«The excitement of the war being over, plus I had a few drinks, so when I saw the nurse I grabbed her, and I kissed her.”

[…]

“I felt he was very strong, he was just holding me tight, and I’m not sure I — about the kiss because, you know, it was just somebody really celebrating. But it wasn’t a romantic event. It was just an event of thank God the war is over kind of thing,” adding that “It wasn’t my choice to be kissed. The guy just came over and kissed or grabbed me.” She said». George Mendonsa and Greta Zimmer Friedman, About Photography Blog, 2020.

Il fatto che sia diventato “lo” scatto della fine della guerra, nel 1945 può aver senso quando “i ragazzi sono ragazzi ed è cosa più che normale che uno festeggi alla grande in questo modo dopo che ha fatto la guerra”. Perché è romantico, no?

Nel 1945. Ma oggi anche no. Anche se purtroppo, quasi 80 anni dopo, succede di non essere troppo lontani da questa mentalità4. La fotografia può portare avanti stereotipi e pregiudizi, celebrando e trascinando avanti messaggi problematici che ci entrano sotto pelle.

«Ma la fotografia non è anche una forma di stupidità?». Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia. Quodlibet, 2009.

Nel caso di questa immagine, poi, associamo quello che vediamo a qualcosa che impariamo fin da piccoli essere estremamente positivo. Per una questione di economia il nostro cervello fa più fatica a riconoscere due cose opposte (una buona e una cattiva) quando associate, quindi come può questa immagine essere problematica visto che condensa un evento tanto importante?

Ma concludiamo con le buone notizie: esistono anche fotografie che scardinano i sistemi o rendono più visibili i limiti e i pericoli di una visione stereotipata.

Rimaniamo nello stesso periodo nel Novecento. Weegee (Arthur Felling, in origine Ascher Fellig) è inviato a documentare i concorsi “Perfect Baby”.

In quegli anni l’eugenetica, così come i discorsi sulle razze, di miglioramento e selezione dell’individuo perfetto, erano la normalità sia negli Stati Uniti che in Europa. I bambini che partecipavano a queste competizioni venivano di solito fotografati in studio, in posa.

«Many proponents of eugenics were in positions of authority at universities and colleges, professional organizations, museums and industry, and they gave credibility and clout to the movement, which was popularized and disseminated in newspapers and magazines, lectures, books and exhibitions.

The picture by Weegee on the following page would have offended the sensibilities of the starchy, self-important eugenicists. The winners at eugenic affairs were usually posed by local photographers using the prim conventions of studio portraiture. Frilly white dresses, spotless sailor suits, and fluffy bonnets were the preferred costumes. If naked, the child’s body was depicted as perfectly still and unperturbed. And all the children were well behaved and wore sweet expressions rather than the distorted grimace of infant distress. The point of the eugenic portrait was to convey the calm, elevated character of the “well-born,” and to advance the notion that only such superior people should reproduce». Carol Squiers in Marvin Heiferman, Photography changes Everything. Aperture, 2012.

Lo scatto di Weegee, mostrando i bambini così come sono indebolisce la propaganda dell’“essere perfetto”. Anche senza sensazionalismi o immagini spettacolari. La brutta notizia è che la fotografia, alla fine, all’epoca venne scartata.

«But the editors missed an opportunity to draw a link between the quest to create and judge the “perfect baby” and the growing menace of eugenics both in the U.S. and in Germany. […] Eventually, over sixty thousand Americans were subjected to involuntary sterilization in the effort to prevent a less-than-perfect baby from being born to less-than-perfect parents». Carol Squiers in Marvin Heiferman, Photography changes Everything. Aperture, 2012.

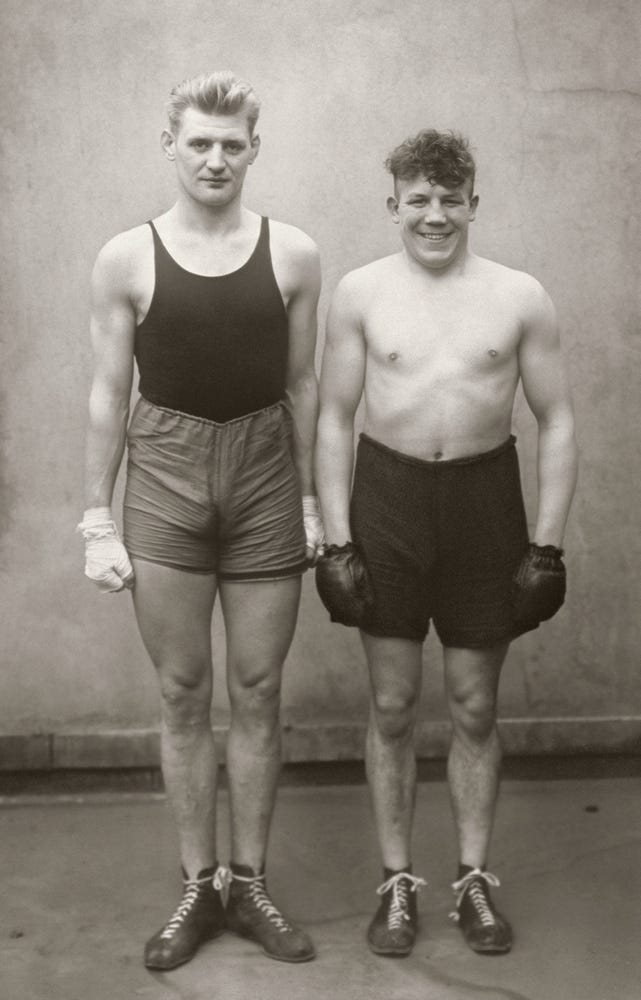

Allo stesso modo, in Germana, i ritratti di August Sander dettero fastidio al regime nazista perché minacciavano la rappresentazione del tedesco come appartenente ad una razza superiore. I libri di Sander pubblicati tra il 1933 e il 1934 furono confiscati, negativi e lastre distrutte. Ma, per fortuna, una parte dell’archivio riuscì a salvarsi.

Un altro fotografo che ha subito confische, censure e denunce da parte del proprio governo è Boris Mikahilov.

«I also started working with photography because I was very pleased with a picture I had made. It was a photo of woman holding a cigarette. The combination of woman and cigarette was a radical break from the norms of Soviet photography of that epoch: you were only supposed to show Soviet women as an ideal. If naturalism didn’t coincide with the ideal, it was simply not to be made public». Boris Mikahilov in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010

«Did you have access to international photographers’ work?

Not really. Sometimes we’d see a Cartier-Bresson or an American colour photographer, but we only got to see “normal” things, nothing that was very deep. But I understood after a while that it wasn’t important for me to look at foreign photographers’ work. They have a really strong aesthetic, which corresponded to the Western environment and technology and which, I guess, was in direct contrast with my life. In my life there is dirt, things are broken. Even the way foreign organize a picture is really clean. […] I needed to concentrate on what was real, what our life was about and to create an identity through that.

[…] I think you have to understand life, then you can take a picture. If you have a good mind, you can take a good picture. […] You need to live in the place you want to photograph to really understand it, to play with it». Boris Mikahilov in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

La spinta di Mikahilov è nell’esprimere un giudizio per costruirsi un’identità, di persone e luoghi, diversa da quella rappresentata o concessa. Una realtà dove esiste l’essere umano e non l’ideale.

«Generally I intuitively felt that photography was the field where I could express myself as a citizen and a human being». Boris Mikahilov in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Naomi Harris sospende il giudizio per evitare di cadere nel tranello del pregiudizio e di uno sguardo inquinato, aprendosi al mondo e alle possibili esperienze.

«A sixty-year-old friend of mine invited me to a swingers party and it just cracked me up. There was an all you can eat buffet, with big hunks of meat. People would just go to town on the food and twenty minutes later disappear to the back room to have sex. When I eat steak, I unbutton my pants, but I don’t want to go and have sex. As we were leaving, they were putting the breakfast buffet out and people were standing around naked eating pastry. I was mortified. I thought the whole scene was hilarious. At first I thought, what a bunch of freaks. But since working on the project, my opinion has changed a lot. I’ve explored my own sexuality». Naomi Harris in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Per questo è importante scegliere un progetto che ci sta a cuore. Personale non vuol dire solo che riguarda l’intimo o noi stessi. Personale è qualcosa che ci interessa, che serve a mantenere attiva la curiosità e l’osservazione attiva del mondo.

«When I pick a project it has to be something where I can learn something about myself or the world around me. If I'm going to work on it for numerous years, it must excite me for a while, not just be a hot, trendy topic». Naomi Harris in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

E, nel momento in cui si entra in uno spazio o in una comunità, ci si entra per davvero, dalla testa ai piedi. Fotografare qualcosa tenendosene al di fuori equivale a farne una ricerca come uno scienziato con dei campioni. Magari è proprio quella l’intenzione, ma trattare gli esseri viventi come esemplari di un esperimento credo sia un buon modo per catalogarli, non per rappresentarli.

«I’m always very honest with the people I photograph, whether that’s a swinger for my book or an American football player for ESPN magazine. I always tell people about my own experiences and if people ask me questions, l’Il answer them honestly. I open up a lot. At the end of the day, I’m asking my subjects for something, so I want to give something in return. The least I can do is be a decent human being. Also, I try to become part of the community as much as possible, whatever that community is. When I go to a teenage event like the Rubik’s Cube World Championships, I’ll wear jeans and sneakers. If I’m going to a sex party, I won’t dress up like a nun, but wear knee socks and put my hair in pigtails». Naomi Harris in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Qualche volta, invece, la fotografia serve per passare giudizi in maniera mirata, per colpire qualcosa apertamente. Esistono moltissimi progetti di “denuncia” che sono fuffa perché il pensiero e il giudizio che sta dietro non è formato, o è solo una copia di “quello che si crede sia giusto dire”. Riuscire a definire la propria posizione e dichiararla richiede un pensiero forte e la disponibilità a lavorare in funzione di quel giudizio e non solo del vantaggio che possiamo averne parlandone.

A volte abbiamo la sensazione di riuscire a “catturare” qualcosa che solo noi vediamo, ce ne sentiamo responsabili, crediamo di dover fare qualcosa che abbia una risonanza. Abbiamo fretta di esprimerci. E per imparare a formare la nostra visione, per capire come rendere visibile l’invisibile, capita che guardiamo al mondo esterno, cercando conferme, per capire come si fa. Solo che il nostro mondo, anche con tutte le buone intenzioni, a volte ci ritorna solo gli stereotipi e i pregiudizi che noi stessi già abbiamo.

Viviamo in un sistema molto complesso, dove convivono forze delle quali non siamo sempre coscienti. Nella mia esperienza chi fotografa ha la possibilità, o l’allenamento, di vedere anche quello che non è subito chiaro a tutti. Di riconoscere o, almeno percepire, che qualcosa è importante e vale la pena fotografarlo. Proprio per questo, ad un certo punto, è il caso di chiedersi perché questa cosa è così importante e in che modo può uscire e muoversi nel mondo. Di farci delle domande, di crearci dei problemi. Di immergerci nei dubbi, di confrontarci e passarci attraverso. Di non avere paura della vergogna. Lasciando da parte le ricompense sociali, cercano di estirpare dalla nostra voce tutto ciò che la inquina.

«Anche noi avvertiamo “un vago timore” di fronte all’abilità creativa dell’artista, anche noi temiamo il potere delle immagini che egli forma e la loro misteriosa capacità di elevarci e di turbarci. Esse ci mettono in contatto con certe verità su noi stessi in modi che si possono descrivere soltanto come magici, oppure ci ingannano come per sortilegio, ma siccome siamo stati educati a parlare e pensare, rispetto alle immagini, evitando il confronto proprio con questo tipo di effetti, la sola maniera in cui possiamo esplicitarli consiste nel prestare attenzione alle reazioni (e alle relazioni che ne vengono fatte) di coloro che consideriamo semplici, ingenui o provinciali, oppure, di fatto, nel volgere la nostra attenzione ai popoli […] che per fortuna gli antropologi hanno smesso di chiamare “primitivi”. […] il termine “primitivi”, tuttavia, può ancora mantenere la sua utilità se noi lo assumiamo in rapporto con sentimenti ed emozioni che precedono la cappa repressiva fornita dall’istruzione nelle culture civilizzate». Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico. Einaudi, edizione 2009.

Inteso come modello, struttura di conoscenze. ↩

Un video per curiosità: 5 Crazy Ways Social Media Is Changing Your Brain Right Now. ↩

Gli esempi che riporto sono per rendere chiara la questione, non per puntare il dito o cercare i colpevoli. Il problema non sono mai solo le singole persone o gruppi, ma anche il sistema e la cultura che permettono e premiamo certi atteggiamenti e comportamenti. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.