#2.6 Il contro-spazio

Ci sono tanti argomenti in fotografia in cui è facile partire per la tangente. Le opinioni sfuggono di mano. Si finisce come quando si sbaglia l’uscita in tangenziale, nell’ora di punta: imbottigliatз chissà dove. Ma di sicuro non dove avremmo voluto andare.

Mi piace avere un approccio trasversale agli argomenti. C’è chi preferisce specializzarsi in un solo settore. Ecco, io invece sono una di quelle che va in orizzontale, unendo i puntini. The only way out is through, dicono1.

Credo che nulla possa essere spiegato semplicemente riducendolo ai minimi termini. Ma nutro anche una certa antipatia per tutti quei discorsi intorno ai massimi sistemi dove, gira e rigira, non si arriva mai a una conclusione, nemmeno per sbaglio. È come navigare in mezzo all’oceano senza mappe, strumenti o indizi. Qual è la direzione giusta? Boh, va bene tutto, ogni direzione porta da qualche parte.

Prendiamo il rapporto tra fotografia e realtà: cosa è documentazione, cosa è interpretazione, dove sta il confine tra le due, quali interventi sono ammessi, quando una fotografia diventa altro e chi lo decide. Da qui potremmo prendere mille strade. E non che una sia meno valida di un’altra.

C’è questa cosa che ho imparato a ingegneria che, in un paio di occasioni, ha fatto la differenza tra superare un esame o consegnare in bianco. Quando si rimane impantanati in un problema, quando sembra che tutto e il contrario di tutto vadano sempre bene, è il momento di mettere dei paletti. Anche a costo di inventarseli. Se sono assurdi o sbagliati non importa, ce ne accorgeremo prima o poi, e avremo il tempo di rivederli.

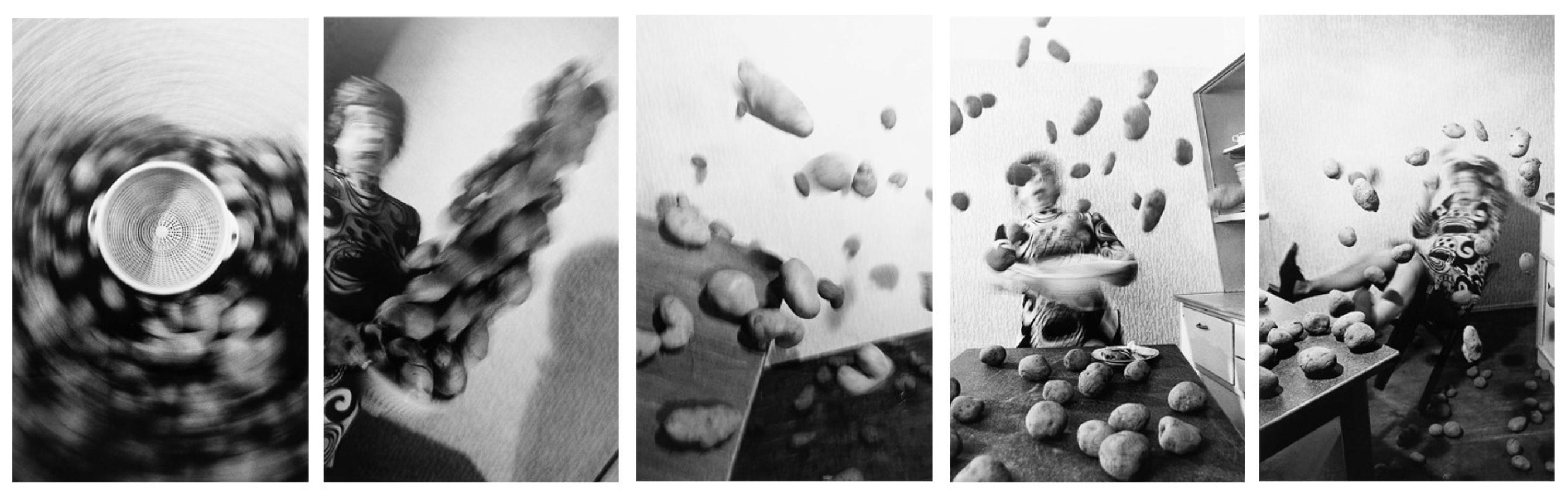

Per quanto riguarda fotografia e realtà io ho due punti fermi. Il primo è che per fare una fotografia lə fotografə deve starci di fronte al soggetto.

«To make a photograph the photographer must be in the presence of the subject. This is true even in the special case where the subject is an arrangement in the studio, or simply another photograph. In the more general case it is not only true but enormously consequent. To photograph on the top of the mountain one must climb it; to photograph the fighting one must get to the front; to photograph in the home one must be invited inside». Peter Galassi, Pleasures and Terrors of Domestic Comfort. MoMA, 1991.

Non importa quante elaborazioni ci saranno. Se l’immagine finita sarà un collage di mille cose diverse o se non rifletterà nemmeno lontanamente le qualità fisiche di quello che si trovava davanti alla macchina fotografica. Il punto è che all’inizio di ogni fotografia c’è sempre una relazione, anche solo per un’istante microscopico, e ogni immagine è una trasformazione di un qualche tipo di questa relazione.

Il secondo paletto è che, qualunque cosa possiamo dire o fare, la realtà è quella che è.

«La natura, dal canto suo, è quella che è. E noi la scopriamo pian piano. Se la nostra grammatica e la nostra intuizione non si adattano a quello che scopriamo, poco male, cerchiamo di adattarle». Carlo Rovelli, L’ordine del tempo. Adelphi, 2017.

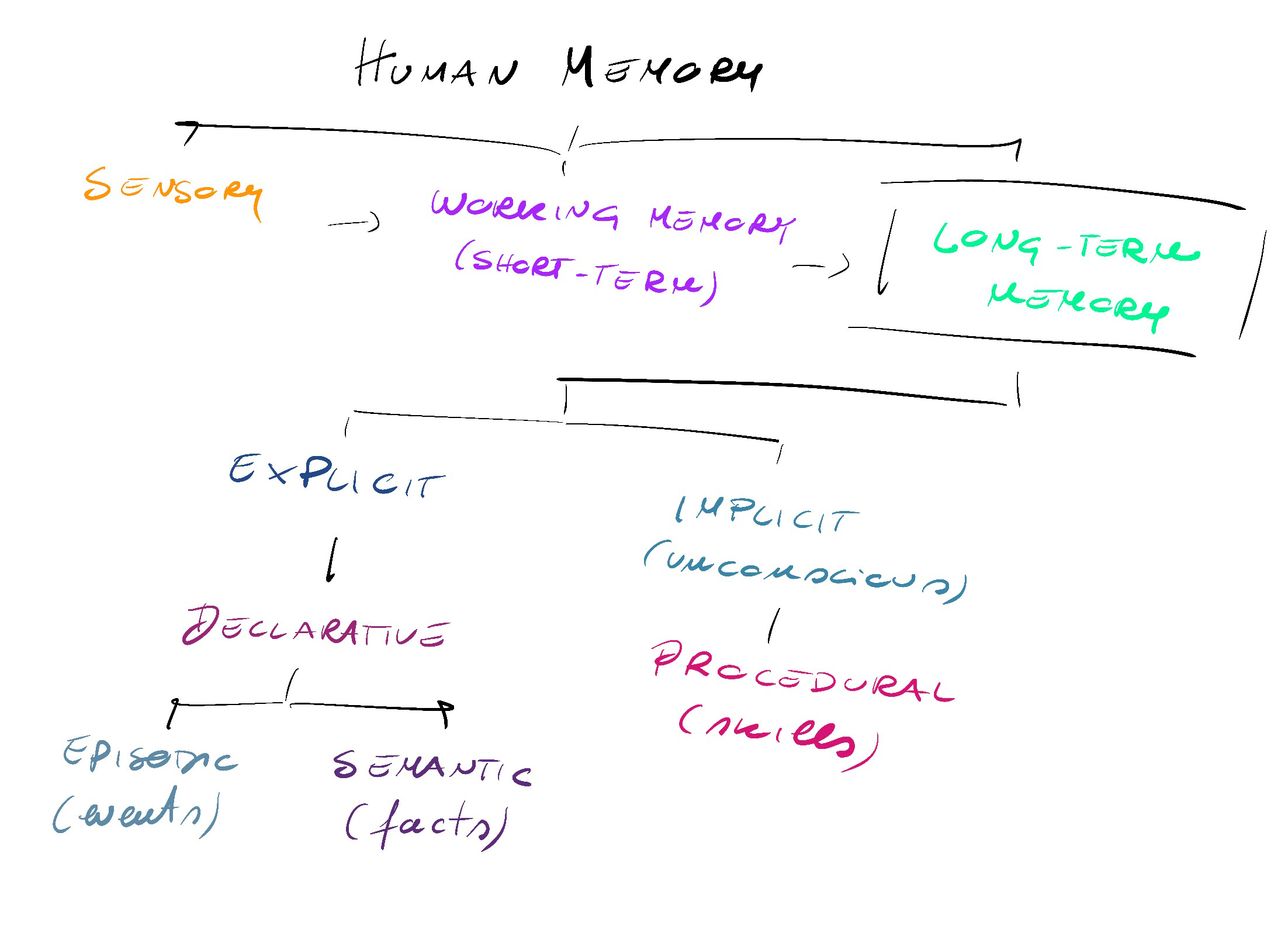

Gli stereotipi sono uno degli strumenti attraverso i quali conosciamo il mondo. Sono strutture cognitive, sistemi organizzati di conoscenze salvati nella memoria semantica di tuttз noi che si attivano di fronte ad uno stimolo.

Gli stereotipi cominciano a formarsi in maniera automatica nel momento in cui nasciamo, per via diretta o mediata. Nel primo caso apprendiamo dall’ambiente che ci circonda, in base alla frequenza di presentazione. Detto in parole povere: quanto entriamo in contatto con una certa cosa, persona o evento.

Nella modalità mediata impariamo attraverso i valori, il linguaggio e l’identità del nostro gruppo sociale. Famiglia, amici e conoscenti, concittadini, connazionali e via così, come una cipolla, qualsiasi configurazione in cui possiamo riconoscere un “noi” e un “loro”. Se i mezzi di comunicazione mi dicono che un certo gruppo è sempre accostato a crimini, povertà e tutte le cose brutte di questo mondo, per me sarà così davvero. Ed è così che nascono i pregiudizi. In realtà le cose sono un po’ più complesse, la psicologia non è matematica, ma è tanto per intenderci.

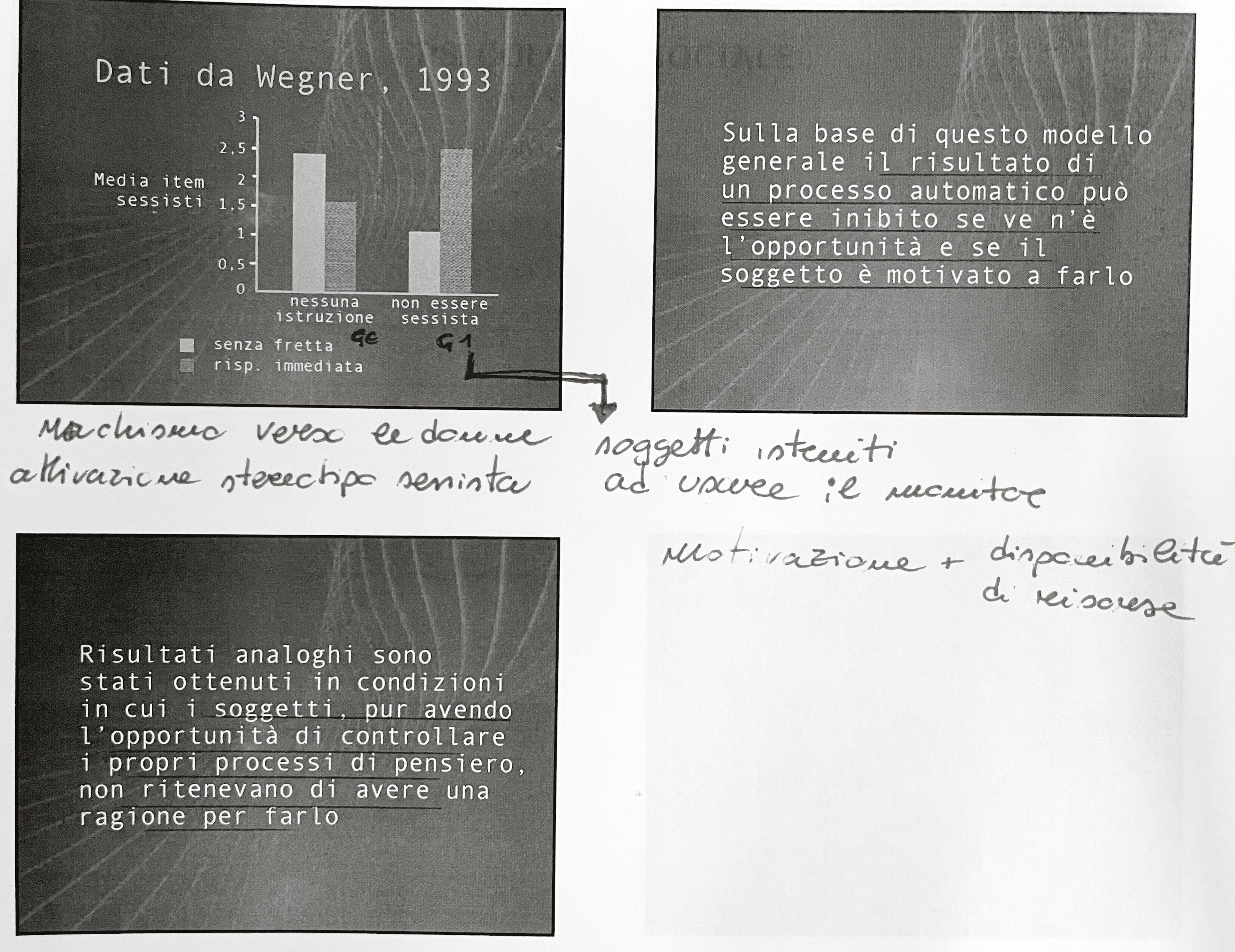

Quanto gli stereotipi impattano sulla vita di tutti i giorni, e sulla fotografia, dipende da un miscuglio di fattori interni ad ogni individuo ed esterni. Le strutture di conoscenza e i nostri atteggiamenti non si riversano sempre automaticamente in ogni immagine che produciamo. Pensiero e azione non sono la stessa cosa, non è un riflesso. In mezzo c’è tutta una serie di passaggi per cui, in certe condizioni, posso “rendermi conto”2 che la rappresentazione che ho in mente ha qualcosa che non va, posso modificarla o comportarmi diversamente.

Uno di questi fattori è il livello di pregiudizio. Diciamo che può essere basso o alto. Dipende da quanto importante è un argomento per me, o quanto credo possa influire sul mio benessere e sulla mia vita, per esempio. Un alto pregiudizio verso qualcosa conferma sempre lo stereotipo, lo cristallizza, non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Un basso pregiudizio facilita la revisione, nel momento in cui c’è un’incongruenza tra strutture di conoscenza e realtà percepita.

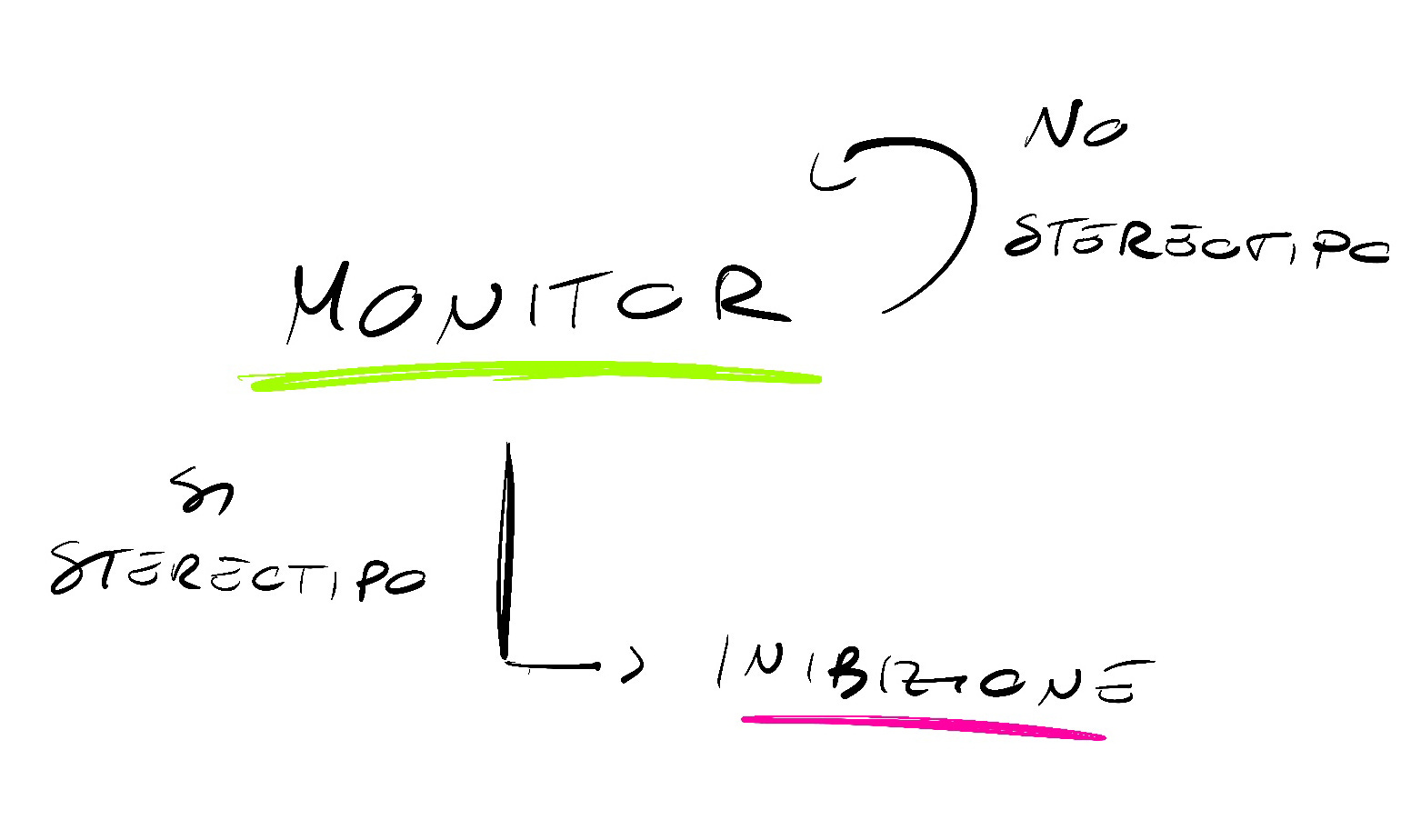

Alcuni psicologi chiamano questo processo automatico monitor: è sempre attivo e, in un certo senso, integra l’informazione che viene dall’esterno con le conoscenze già acquisite, per fare in modo che l’esperienza della realtà sia utile, si adatti.

Anche se non ce ne rendiamo conto, questo monitor consuma una certa dose di risorse: attenzione, memoria, energia mentale. È un sistema di inibizione attiva.

Anche l’ambiente in cui ci troviamo impegna le stesse risorse, che sono limitate. Sopra una certa soglia il monitor non ha più quello che gli serve per funzionare bene: non solo smette di integrare l’informazione che proviene dalla realtà, ma comincia a riconfermare lo stereotipo rendendolo sempre più forte. E quindi poi pregiudizi, discriminazione e via dicendo. Non importa come, quando e perché: ogni volta che uno stereotipo si attiva solo su sé stesso, senza inglobare altre informazioni, diventa più forte.

Ci sono persone che sentono di lavorare bene sotto pressione, ognuno ha una propria zona di equilibrio, tra calma e stimoli, in cui riesce a portare avanti bene le cose, con una buona motivazione ma senza un’ansia eccessiva. È soggettivo, e va bene.

Quello che non va bene, invece, è la costante pressione ambientale, del contesto sociale. Che c’è, anche se ormai ci abbiamo fatto un po’ il callo e, a volte, sembra l’unico modo per “farcela”. La competizione costante, diventare bravi come sinonimo di prestazione assoluta, anticipare le mosse, riuscire a prendere decisioni su più fronti in pochissimo tempo.

Fotografare, intendo proprio come atto fisico di fare fotografie in un certo luogo e in un certo momento, è un’attività estremamente complessa. Coinvolge dal punto di vista fisico, emotivo e cognitivo, e tutto in un istante. La pratica aiuta ad alleggerire, da allenati è più facile, ma resta comunque un bel carico.

Più stimoli, più ti sforzi, più ottieni. Non è vero. Maggiore pressione porta a un esaurimento più rapido di capacità e risorse. Porta a decisioni affrettate, a comportamenti stereotipati e all’utilizzo di un linguaggio visivo che è sempre e solo uguale a sé stesso e a quello che già esiste. Stereotipi negativi e pregiudizi non si aggiornano se non c’è il tempo per farlo.

Raramente ci fermiamo a pensare al peso che il contesto ha sui nostri atteggiamenti, giudizi e comportamenti. Tutto, o almeno, tutto ciò che conta, dipende sempre e solo da noi. È un’illusione. Sottovalutiamo l’influenza dell’ambiente esterno, l’ambiente-spazio fatto di oggetti, costruzioni, tempo. In ogni istante siamo un tutt’uno presente con quello che ci sta intorno, sempre.

In questo senso ogni spazio è vivo, e lo rimane, finché è vissuto. Si trasforma in base a quello che vi succede e influenza tutto quello che ci sta dentro.

«Uno spazio, come direbbe Michel de Certeau, che “[…] è un incrocio di entità mobili. È in qualche modo animato dall’insieme dei movimenti che si verificano al suo interno […]” ». Maurilio Ginex, Nell’universo di Michel Foucault: genesi delle strategie di controllo. I.ME.S.I., maggio 2020.

«[…] un luogo è l’ordine, qualunque esso sia, in base al quale degli elementi sono distribuiti in rapporti di coesistenza [...] Implica una indicazione di stabilità […] Lo spazio è un incrocio di entità mobili. È in qualche modo animato dall’insieme dei movimenti che vi si dispiegano […] A differenza del luogo, non ha né l’univocità né la stabilità di un “proprio”. Insomma, lo spazio è un luogo praticato». Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano. Edizioni Lavoro, 2009.

Di solito riusciamo a interagire e a muoverci nel mondo anche senza questa consapevolezza. Ma quello che sembra naturale nel nostro ambiente, in uno spazio dall’altra parte del pianeta potrebbe diventare fuori luogo. E senza spostarsi di un centimetro, basta divergere un po’ dalla “persona normale” per cui quegli spazi sono creati, o invecchiare, ed ecco che lo spazio si fa più presente, magari anche difficile. Ogni cosa nella vita è fatta di eventi e di relazioni, non di entità inermi a sé stanti3. Questo vale anche gli spazi fisici.

Nel 1929 Virginia Woolf scriveva che una donna deve avere soldi, e una stanza tutta per sé, se vuole scrivere romanzi4. Credo che questo si possa applicare ancora oggi, anche alla fotografia.

Prima di tutto ci vogliono i soldi. Fotografare può diventare velocemente un’attività costosa e, se si trasforma in un lavoro, deve essere chiaro che si sta entrando in un mercato stanco, ristretto e poco retribuito. Quindi lə fotografə deve in qualche modo accertarsi di avere un minimo di sicurezza economica.

Per quanto riguarda la stanza tutta per sé: avere uno spazio fisico da adibire a studio o laboratorio è una gran comodità, ma quello che è ancora più importante è un ambiente di lavoro dove dettiamo noi le regole. Uno spazio anche metaforico e mentale per lasciare fuori tutti gli stimoli e le pressioni esterne che distraggono, per decidere cosa, come e quando far entrare qualcosa. Uno spazio privato di produzione che ci avvolge e si modella in base ai nostri bisogni e secondo le nostre regole, qualsiasi esse siano.

Siamo in un periodo storico in cui il consumo di immagini è altissimo. Abbiamo bisogno di fotografie appropriate, di rappresentazioni aggiornate ma viviamo anche in un clima di eterna urgenza dove i primi dieci comandamenti sono produrre, produrre, produrre e distribuire. Basta. Ci vuole TEMPO per rimescolare, aggiornare ed evolvere.

«[…] lo scrittore può soltanto imitare un gesto sempre anteriore, mai originale; il suo solo potere consiste nel mescolare le scritture, nel contrapporle l’una all’altra in modo da non appoggiarsi mai ad una in particolare; se anche volesse esprimersi, dovrebbe almeno sapere che la “cosa” interiore che pretende di “tradurre” non è a sua volta nient’altro che un dizionario preconfezionato, le cui parole possono essere spiegate solo attraverso altre parole, e così all’infinito». Roland Barthes, La morte dell’autore in Il brusio della lingua. Eiunaudi, 1988.

Secondo alcuni filosofi la realtà è l’insieme di tutto quello che esiste adesso. Non c’è altro di diverso e, anche se ci fosse, non è qui e ora. Non fa parte della realtà della quale facciamo esperienza in questo preciso momento.

Molta della fotografia commerciale funziona un po’ in questo modo: crea una rappresentazione ideale, che è l’unica che esiste in un dato momento, un modello che guida i nostri comportamenti di acquisto. Facendo compere su internet, ma anche al supermercato, l’immagine che ci ha spinti a metti-nel-carrello e l’oggetto che ci portiamo a casa molto spesso non coincidono. L’immagine ha il solo scopo di raffigurare il prodotto5.

I modelli ideali ci rassicurano, mostrandoci quello che conosciamo già o la sua versione migliore.

«Le utopie consolano; se infatti non hanno luogo reale si schiudono tuttavia in uno spazio meraviglioso e liscio; aprono città dai vasti viali, giardini ben piantati, paesi facili anche se il loro accesso è chimerico. Le eterotopie inquietano, senz’altro perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, perché spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano anzi tempo la «sintassi» e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma quella meno manifesta che fa «tenere insieme»…le parole e le cose. È per questo che le utopie consentono le favole e i discorsi: si collocano nel rettifilo del linguaggio, nella dimensione fondamentale della fabula; le eterotopie (come quelle che troviamo tanto frequentemente in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su sé stesse, contestano, fin dalla sua radice, ogni possibilità di grammatica, dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle frasi». Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane. BUR, 2016.

Il concetto di eterotopia coniato da Michel Foucault è un campo enorme e un sacco interessante6. Lo prendo in prestito qui nel discorso in maniera molto semplificata. Se l’utopia è una società ideale, slegata da spazio e tempo, e la distopia è l’equivalente negativo in un futuro o in una dimensione non meglio precisata, l’eterotopia è uno spazio reale che esiste qui e ora, ben delimitato da confini, ma sostanzialmente diverso da ogni altro spazio sociale. Contro-luoghi nei quali i luoghi sociali “normali” vengono allo stesso tempo rappresentati, contestati e sovvertiti. Foucault li descrive come spazi di deviazione, in cui sono inseriti gli individui che si allontanano dalla norma: le case di riposo per anziani, le cliniche psichiatriche, le carceri e simili. Ma esistono luoghi non-luoghi antichi, come i cimiteri, o positivi come i giardini. O le eterotopie del tempo che si accumula all’infinito, come musei e biblioteche.

L’eterotopia è la stanza tutta per sé per lə fotografə che si cimenta nella ricerca fotografica. Che sceglie, se e quando ne ha voglia, di non limitarsi a riprodurre quello che c’è, di deviare dai percorsi già definiti. È reclamare il diritto di avere uno spazio proprio, nel quale dettare ritmi e regole, in opposizione allo spazio sociale “normativo”. Come può essere quello di Instagram, per esempio: abbiamo si un profilo che possiamo gestire come preferiamo, ma sempre all’interno di una struttura con certe regole dove è abbastanza chiaro, anche quando non apertamente dichiarato, cosa è più accettabile fare, cosa funziona e cosa no.

Spazi come quelli dei social media modellano lo sguardo attraverso l’ambiente, il contesto sociale e le interazioni: come vediamo, cosa ci è permesso o fatto vedere e come “percepiamo” quello che rimane nascosto sotto la superficie.

«Visual culture is not simply about images. It is also about practices we engage in relative to seeing, and it is about the ways that the world is visually organized in relationship to power.

Visuality includes not only social codes about what can be seen and who is able and permitted to look, but also the construction of built environments in relation to these looking practices. Consider the placement of windows and walls, built structures that organize our looking practices. Visuality is a term that calls our attention to how the visual is caught up in power relations that involve the structure of the visual field as well as the politics of the image.

[…]

According to Mirzoeff, countervisuality is about the struggle for “the right to look,” which is as much about a claim to autonomy as it is about a right to see, look, and challenge the power of visuality». Marita Sturken e Lisa Cartwright, Practices of Looking. An introduction to visual culture. Oxford University Press, 2018.

E dove possiamo lavorare per sviluppare uno sguardo autonomo se non in un contro-spazio del quale possiamo definire limiti e regole? Stabilendo ciò che è importante e cosa è trascurabile per noi, indipendentemente da quello che sta fuori, da ciò che è definito normale (da chi, da cosa, perché?).

Invece di mettere la fotografia nei social, facciamo in modo che sia il nostro sguardo, come siamo, quello in cui crediamo, le nostre esperienze, tutto, a diventare un’opera. E che lo spazio tutto intorno sia, in un qualche modo, una sua magnifica emanazione.

From cooking meals for hungry hired men/And washing dishes after them–from doing/Things over and over that just won’t stay done./By good rights I ought not to have so much/Put on me, but there seems no other way./Len says one steady pull more ought to do it./He says the best way out is always through./And I agree to that, or in so far/As that I can see no way out but through–/Leastways for me–and then they’ll be convinced. Robert Frost, A Servant to Servants. ↩

Anche se non sempre è un processo cosciente. ↩

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo. Adelphi, 2017. ↩

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé. Feltrinelli, 2013. ↩

Shrinkflation o sgrammatura: ecco svelato l’inganno di quando il rincaro c’è ma non si vede. ↩

https://www.treccani.it/enciclopedia/eterotopia_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.