#2.8 Allargare lo stereotipo

Il sottotitolo proviene da un post-it scarabocchiato a matita che ho ritrovato in un vecchio quaderno. È una citazione, forse di Umberto Eco o di qualche saggio su di lui. Forse questa frase viene addirittura da Barthes1. Non ne ho la più pallida idea. Il mio vecchio sistema per salvare le citazioni era un macello. Appena ho un po’ di tempo sistemo.

Il tranello più grande quando si cerca di affrontare un cliché è che proprio nel cercare di smontarlo si rischia di finirci dentro fino al collo. Esistono due modi infallibili per rinforzare uno stereotipo. Il primo è quello di continuare a ripeterlo così com’è. Il secondo è negarlo, rappresentando l’esatto opposto. Nella nostra mente parte subito il confronto con il “modello originale”, generando una sorta di effetto boomerang, per cui l’opposto dello stereotipo è solo un’eccezione che conferma la regola. Si tratta di un meccanismo molto sottile, è difficile trovare esempi lampanti. Sono coinvolti molti fattori diversi: il linguaggio, il valore o l’importanza che attribuiamo al contenuto dello stereotipo, il contesto culturale ma anche puntuale (nel senso di tutto quello che ci circonda in un esatto istante). Ma le trappole più efficaci sono sempre quelle nascoste meglio. Altrimenti che tranelli sono?

Bene, non si possono smontare. E quindi? Li allarghiamo. Gli stereotipi non si spezzano, distruggono, rompono o eliminano. No. Punto.

«In fact, stereotypes are a bit like air: invisible but always present». Magdalena Zawisza, The terrifying power of stereotypes – and how to deal with them. The Conversation, 2018.

Il problema con l’idea di poter sovvertire i cliché è che non ci si rende conto che nel farlo si rischia di rinforzarli o, addirittura, di alimentarne altri. La soluzione passa attraverso l’ampliamento, non la riduzione. Persone e culture sono ricche di sfumature, qualunque tentativo di rappresentazione comporta una perdita di caratteristiche. L’importante è esserne consapevoli, cercando di includere quei tratti che passano sotto la soglia dell’attenzione. Che possono sembrarci anche “sbagliati”, ma che in realtà rendono la descrizione unica e veritiera.

Tra i tanti bias che distorcono il pensiero umano c’è anche quello che crea forti associazioni tra tratti (per cui chi è gioviale e simpatico ci sembra anche una persona onesta) o tra persone e tratti (gli uomini sono insensibili, le donne emotive, e via dicendo…). Quando queste associazioni vengono violate possiamo percepire come se qualcosa non andasse, fosse fuori posto. Ci vuole un po’ di allenamento per “domare” alcuni pensieri, soprattutto quando sono alimentati da forze sociali impercettibili.

«Con il concetto di potere disciplinare, Foucault introduce anche l’elemento dell’invisibilità del potere. Per cui questo non tende più a manifestarsi attraverso le dinamiche della violenza fisica, bensì attraverso un meccanismo di norme, disposizioni e procedure. Questo nuovo meccanismo del potere ha come soggetto non più il corpo dell’individuo, ma la sua anima. In altre parole nel passaggio dalla visibilità all’invisibilità, il potere non intende più manifestare esternamente la propria potenza, bensì intende assumere una struttura meno definibile in grado di incidere e plasmare le relazioni sociali e i comportamenti del destinatario.

Da ciò la grande innovazione del pensiero di Foucault per cui il potere disciplinare è tale nella misura in cui si nasconde, cioè il destinatario del potere fa propri i comportamenti e le azioni che i meccanismi di potere intendono ottenere». Francesco Cavalluzzo, Michel Foucault e le pratiche di potere e controllo israeliano in Cisgiordania. AMIStaDeS, 2020.

Prendo in prestito per un attimo uno strumento delle scienze sociali2 che, secondo me, può tornare utile anche a chi fotografa. È vero che chi si dedica alla fotografia lo fa, oltre a mille altri motivi, con un intento artistico e creativo, come una pratica espressiva e non come uno studio scientifico. MA: è anche vero che la facilità di produzione e circolazione delle immagini ha creato questa valanga di informazione visiva che ci piomba addosso ogni giorno. Non possiamo negare l’influenza che la fotografia come agente culturale ha sulle nostre vite. Sono il tipo di fotografa che ogni tanto si fa due domande sul proprio approccio e su quello che produce. Si può stare benissimo anche senza. Ognuno segue la propria bussola.

«Preferirei non scrivere nulla piuttosto che far propaganda del mondo così com’è». Anne Boyer, Non morire. La nave di Teseo, edizione 2020.

La fotografia ci mette in relazione con un soggetto, qualcosa al di fuori di noi: una persona, un oggetto, un concetto, che possiamo conoscere più o meno bene, o per nulla. Anche quando decidiamo di mettere in fotografia noi stessi, i nostri pensieri e le nostre emozioni, quella “cosa” la prendiamo e la mettiamo sotto la lente di ingrandimento dell’attenzione, diventa altro, qualcosa fuori al di fuori di noi.

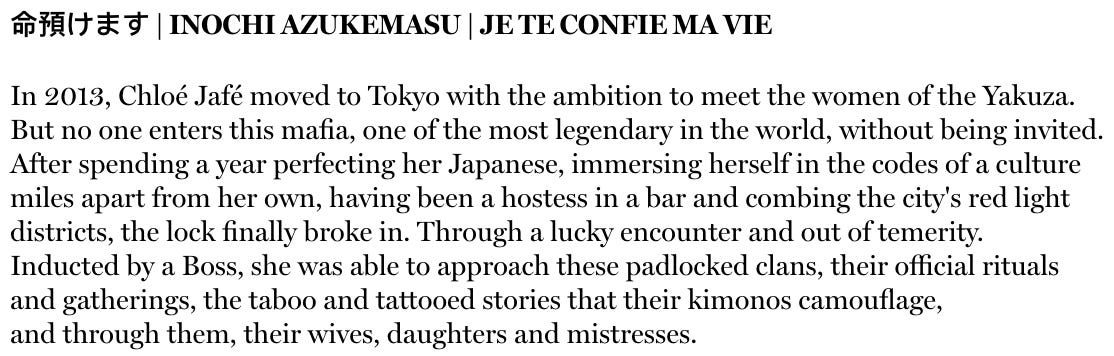

Anche la ricerca etnografica nelle scienze sociali gira intorno a questo rapporto con l’altro, un’esperienza sul campo in cui si supera un confine per entrare in contatto ed esplorare la realtà che si vuole descrivere3.

Nel XIX secolo le spedizioni di ricerca consistevano perlopiù in gruppi di signorotti e missionari europei o nordamericani che si limitavano a descrivere (o depredare, l’intento era anche colonialista) queste civiltà esotiche e “primitive” nella loro interezza, sostanzialmente dal di fuori.

Passano i decenni e le cose un po’ cambiano. Tra gli anni sessanta e settanta del XX secolo c’è una grossa crisi e rivoluzione delle scienze sociali e gli studiosi cominciano a pensare che per osservare per bene una cultura o una società sia necessario farlo anche dall’interno, partendo dagli individui e dalle relazioni, dal particolare al generale.

Non smetto di pensare che, in fondo, un approccio simile esiste anche in fotografia. Possiamo affrontare un tema dal di fuori, disegnando un’idea o descrivendo un concetto generale, grattando la superficie e riportando nelle nostre immagini solo quello che già si sa, anche se in una forma diversa. Una specie di lavoro su commissione, dove ogni dettaglio è già stato deciso e tutto quello che non rientra nel piano viene scartato.

Oppure possiamo decidere di esplorare il nostro tema dall’interno, seguendo sì le nostre idee e i nostri modelli (dicevamo, non si possono ignorare) ma usandoli come base da arricchire. Evitando di ricostruire con inquadratura, composizione, luce e quant’altro qualcosa che abbiamo già in mente ma fotografando quello che abbiamo di fronte, i particolari, di quello che ci interessa4. Questa è una ricerca.

Una buona ricerca non richiede per forza anni o decenni, dipende dal tema e dal nostro punto di partenza. Ci sono lavori che durano una vita e altri, altrettanto significativi, che richiedono meno tempo.

Tempo e risultati sono correlati, questo viene naturale. Più tempo passo su di un tema o con un soggetto e meglio lo conoscerò e sarò in grado di descriverne le sfumature e restituire una rappresentazione più sfaccettata, ma non è detto. La mera esposizione non è mai sufficiente, da sola, per allargare uno stereotipo. Se fosse così semplice la gente dovrebbe diventare in automatico più tollerante, rivedendo i propri pregiudizi, solo per il fatto che nelle loro città e quartieri ci sono più etnie o gruppi sociali diversi dal proprio, no?

L’inclusione, quella vera, passa solo attraverso il lavoro e la volontà di riconoscere tutte le sfumature e diversità che ci sono in gioco. Non ci si può nascondere dietro il “siamo tutti uguali”, non serve, perché non è vero. In questo senso la ricerca fotografica richiede collaborazione, obiettivi e contesto comune, non è l’imposizione di una visione, così, calata dall’alto, ma la creazione di una rappresentazione che permetta al soggetto di essere presente, di rafforzare la propria identità.

«No locks, no limits, except that I continue to respect them as people». Eugene Richards in Anne-Celine Jaeger, Image Makers. Image Takers. Thames&Hudson, 2010.

Sembra una cosa estremamente complicata. E in effetti lo è, allargare gli stereotipi è sempre un lavoro, mai un processo automatico. Come fotografз, inoltre, molto spesso notiamo solo progetti molto importanti di cui vediamo la fine di un intero processo, tutto lo sforzo rimane nascosto.

Ma non bisogna per forza buttarsi in lavori colossali. Si può partire dal piccolo. Anzi, si deve. Non fotografo “la cultura” di un gruppo sociale ma gli individui. Allo stesso modo non fotografo “il dolore”, ma quello che io, intorno a me, riconosco come elemento visivo del dolore. Ma, attenzione: questo passaggio è solo l’inizio di tutta la faccenda. Bisogna fotografare e fotografare, e tanto. E poi mettersi di buona voglia a guardarle bene queste foto (e magari farle guardare anche da altri, persone di fiducia, più e meno esperte di fotografia, nel momento giusto) e cominciare a costruirci un discorso. A tutti piacciono le belle storie, a nessuno interessa un monologo che è in sostanza un elenco delle cose “come le vedo io”.

Gli artisti costruiscono un mondo, e non basta camparci dentro una manciata di immagini “diverse” perché funzioni: bisogna ordinarlo un po’, renderlo abitabile e visitabile anche dall’esterno.

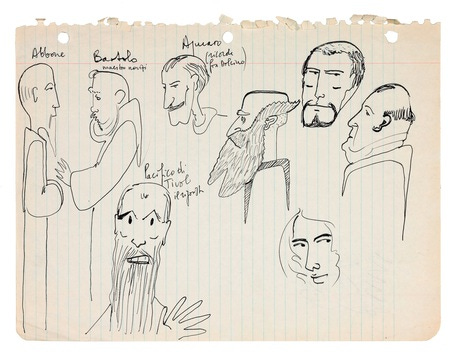

L’altro giorno mi sono capitati sotto gli occhi i bozzetti di Umberto Eco per la stesura del Nome della Rosa e ho pensato che sì, forse quello è un bel modo per allargare uno stereotipo. Tra parentesi: quanto è figo che un libro così denso di parole sia nato passando prima anche attraverso le immagini?

I monaci sono vecchi e pelati e con la barba lunga, ma magari ce n’è qualcuno di meno vecchio, con la barba corta, e magari la barba è nera e non grigia. Ma guarda, forse ci faccio un pizzetto. Si tratta di declinare il modello, di fare variazioni sul tema che lo rendano sempre meno struttura oggettiva e sempre più caratterizzata. Umberto Eco l’ha fatto sulla carta, noi possiamo farlo con le immagini. A volte il lavoro è un po’ più complesso del semplice mettersi davanti ad un foglio con una matita, ma non è nemmeno impossibile.

A inizio 2020 mi sono gettata in un progetto fotografico auto commissionato. Il tutto partito da un’osservazione abbastanza banale, in realtà: la maggior parte delle attività lungo la via principale del paese dove all’epoca avevo lo studio erano gestite o di proprietà di donne. Oggettivamente, contandole, erano proprio più degli uomini. Ma la cosa che mi mandava via di testa, e che mi ha spinto a fare il progetto, era che quando lo facevo notare CHIUNQUE sostenevano il contrario. E fu così che mi ritrovai a fotografare 64 persone in poco più di un mese. Partendo dal particolare e da quello che avevo intorno.

Ma si potrebbe andare più in profondità, me ne rendo conto. Questo progetto è riguarda le realtà “socialmente” più vicine a me, è una rappresentazione limitata. Mancano tutte le persone che lavorano nelle imprese di pulizie, nei servizi assistenziali, in tutti quei lavori considerati “secondari”. Mancano tutte le persone che si identificano come donne indipendentemente dal sesso biologico. Manca una bella fetta di umanità che esiste e che, in alcuni casi, ho visto passare ma senza riuscire a creare l’occasione di una fotografia. Ci sarebbe voluto un po’ più di lavoro. Ma non è detto che non lo faccia in futuro. Sono paziente e non ho problemi a rimettere le mani su tutto quello che faccio se si creano le condizioni per migliorarlo. O allargarlo, per l’appunto!

Nella fotografia in generale il lavoro da fare è immenso e necessario. Gli stereotipi sono forti e resistenti, spesso rendono difficile e criticato qualsiasi tentativo di cambiamento. Bisogna passarci in mezzo e lavorarci.

«A man with a conviction is a hard man to change. Tell him you disagree and he turns away. Show him facts or figures and he questions your sources. Appeal to logic and he fails to see your point.

We have all experienced the futility of trying to change a strong conviction, especially if the convinced person has some investment in his belief. We are familiar with the variety of ingenious defenses with which people protect their convictions, managing to keep them unscathed through the most devastating attacks.

But man’s resourcefulness goes beyond simply protecting a belief. Suppose an individual believes something with his whole heart; suppose further that he has a commitment to this belief, that he has taken irrevocable actions because of it; finally, suppose that he is presented with evidence, unequivocal and undeniable evidence, that his belief is wrong: what will happen? The individual will frequently emerge, not only unshaken, but even more convinced of the truth of his beliefs than ever before. Indeed, he may even show a new fervor about convincing and converting other people to his view». Leon Festinger, When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the World. Edizione Kindle, 2015.

Ci sono delle rappresentazioni molto precise, che per questo dovrebbero far già venire il dubbio di essere stereotipi troppo rigidi e stretti ma che si possono espandere attraverso la sperimentazione. E il gioco, quando questo è un’attività libera da scopi e competizione. Quando si fa quello che si fa per il puro piacere di vedere cosa succede. Questi giochi e queste collezioni creano soluzioni sulle quali costruiamo linguaggio e pensiero, liberandoli da quell’immagine, troppo stretta, dello stereotipo.

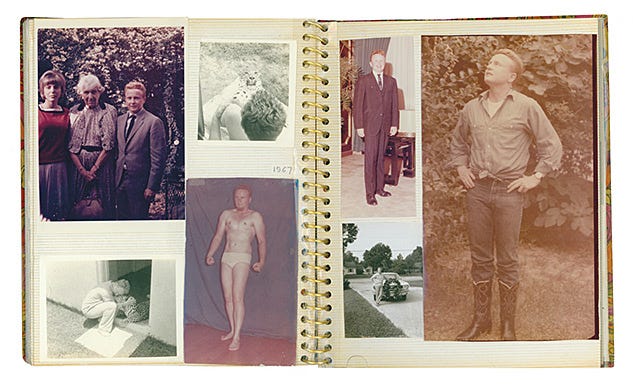

«The photo-album that Erickson donated to the ONE Archives is extraordinary. Erickson wore his wealth openly. He dressed to the nines, escorted beautiful women on his arm, and owned a pet leopard! His “ego trip,” which was probably carefully edited to present a coherently masculine history, includes pictures of him at the age of ten dressed in a sailor outfit; images of him in a suit and tie from his teens; and casual photographs of him with fancy cars, fancy women, and large cats.

[…]

He seems to step into history in this image as a symbol of the many trans men who have not bothered to ask permission to marry, to inhabit dominant forms of masculinity, to play, to love, and to leverage masculine power to fund social justice projects. […] Erickson wrote himself into masculinity and changed its definition completely in the process. While the histories of other, less privileged trans men may lie hidden in police records and medical accounts, this trans man used his wealth, social status, and own sense of possibility to interrupt the mystical unity of men among men. With his leopard by his side as a marker of a kind of wildness, Erickson reminds us that when looking for trans male histories, we have to attune our gaze to often magical masculinities[…]». Jack Halberstam, Eric’s Ego Trip. Aperture Archive, 2017.

Roland Barthes, La morte dell’autore in Il brusio della lingua. Einaudi, 1988. ↩

Per scienze sociali intendo psicologia ma anche sociologia e antropologia. ↩

Non vi linko i manuali, c’è una descrizione su Wikipedia fatta abbastanza bene. ↩

Questo vale per la fotografia ma anche per la postproduzione. Vedo un sacco di tutorial che in sostanza insegnano a piallare visi e stravolgere la luce di una fotografia. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.