#4.9 Il funzionario

Eccoci ritrovati a settembre, ormai ottobre in realtà. Sono in ritardo con la pubblicazione di Making Pictures, avrei dovuto lavorarci nei giorni scorsi, ma ho approfittato di una finestra di bel tempo per fare qualche lunga passeggiata per i boschi. Giada ormai regge qualche chilometro pisolando in fascia, il pediatra incoraggia tutte queste uscite (sia per me che per lei), per cui gambe in spalla! La programmazione di Making Pictures nei prossimi mesi passerà da "ultimo venerdì del mese" a "giornate di pioggia" ;)

Le camminate sono anche un modo per testare la possibilità di riprendere a scattare qualche foto e fare pratica con la pellicola. Mettersi a imparare a fare qualcosa di nuovo con una neonata suona un po' come un'impresa impossibile, ma ho scoperto che, in questo periodo almeno, l'analogico è mille volte più facile del digitale. Tutte le macchine che ho, compreso il banco ottico, sono più leggere della reflex. A caricare la pellicola ci metto un attimo, lascio le macchine nel mobile dell'ingresso così, se è una giornata buona, le ho sempre a portata di mano. Non mi devo ricordare di caricare le batterie, non devo passare ore al computer a salvare, sviluppare RAW, postprodurre. Mando tutto a un laboratorio di fiducia e mi ritrovo negativi e scansioni belli e pronti. In futuro riprenderò in camera oscura, ma per ora delego a chi ha competenze (di molto) superiori alle mie.

Poi oh, non è che nelle uscite mi aspetto di portare a casa le foto della vita. A volte parto con mille buone intenzioni ma l'assistente in fascia non collabora. A volte faccio pure qualche casino.

Ma lo prendo tutto come un allenamento alla pazienza e al gioco. Al non prendersi troppo sul serio, a partecipare ai momenti così come arrivano, testando strategie ogni volta nuove e diverse. D'altronde "sans aventure, pas de photo".

A proposito di avventure: qualche giorno fa ho ricevuto dalla presidenza di facoltà la comunicazione con le scadenze per la discussione della tesi che, un pezzetto per volta, sta prendendo forma. Ho tralasciato la sezione iniziale, che è più un inquadramento storico, e mi sono buttata a capofitto sui capitoli centrali.

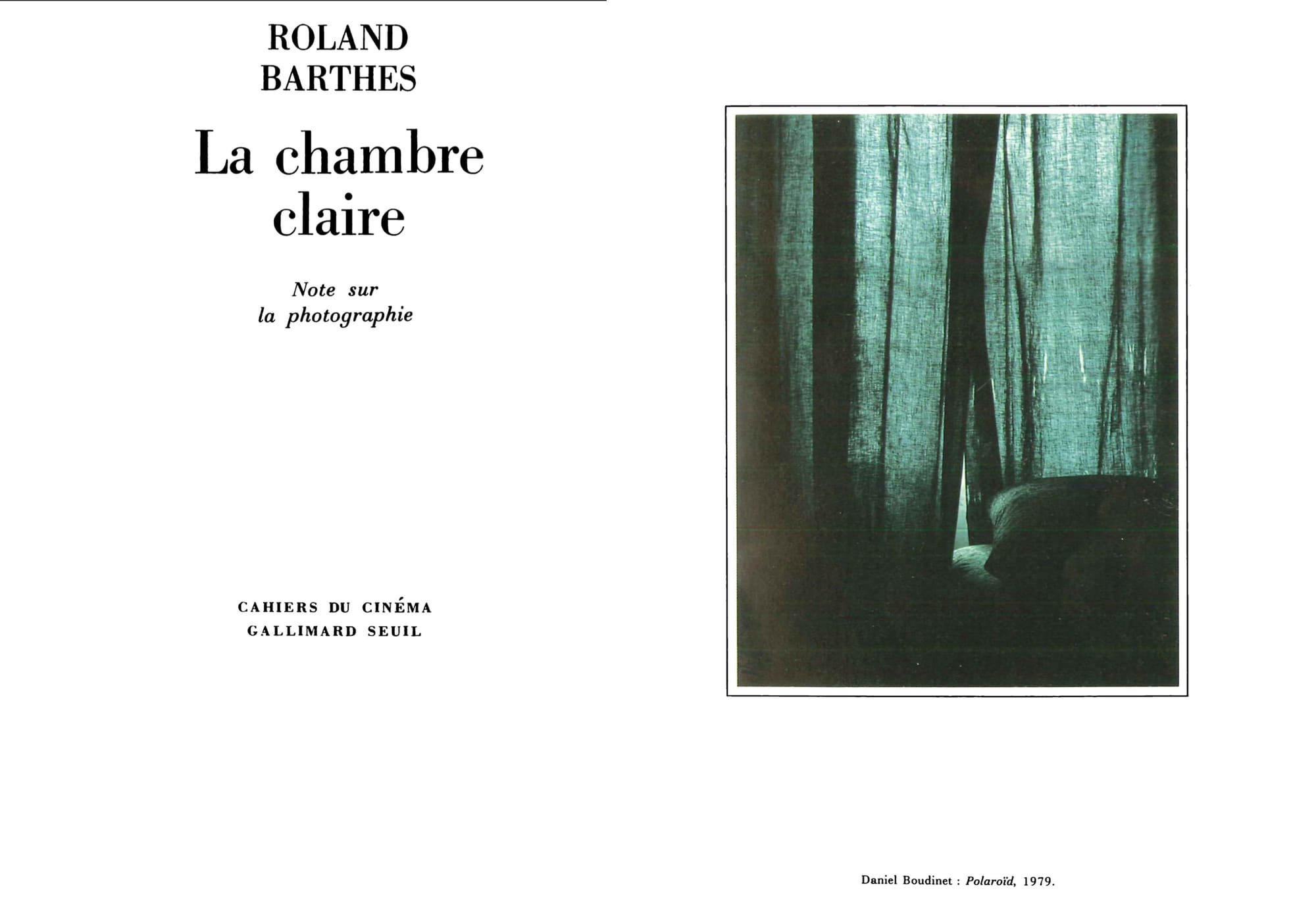

Come ho accennato nella scorsa newsletter, ho sviscerato tutta La camera chiara di Barthes fino a chiedermi se sia un testo davvero utile per chi fotografa, oppure se sia altro. Non sto dicendo di buttarlo dalla finestra, perché è un saggio molto denso e rivelatore sotto molti punti di vista. Ma, come scrive lo stesso Barthes, sono parole scritte da uno che le fotografie le guarda, o che viene fotografato, ma che non ha interesse a farne a sua volta (almeno, non con una certa intenzione, diciamo).

Ho letto La camera chiara la prima volta nel 2009, era uno dei saggi più facilmente reperibili sugli scaffali delle librerie (almeno all'epoca). Mi era stato consigliato moltissimo da fotografi, per cui mi aspettavo che mi provocasse una qualche rivelazione. O anche solo una piccola scintilla.

Mi rimasero molto addosso i concetti di studium e punctum, tanto da sforzarmi di rincorrerli e riconoscerli in ogni fotografia, mia e di altri, studiando e concentrandomi sempre di più. Il punctum, in particolare, ha la forza e il fascino del mistero, di quella cosa che colpisce ma senza andarla a cercare. È la "puntura", o la "ferita" che fa la differenza tra una foto corretta, ma qualunque, e una foto "intensa". Così, come fotografa, leggevo La camera chiara. Impegnata a cercare (giustamente) un modo per rendere più solide le mie immagini, mi perdevo tutto il resto. Cose come la soggettività del punctum, il suo essere qualcosa di aleatorio, concepibile ma non coglibile, come la dimensione dell'amore (o del dolore più profondo).

Un altro passaggio che non ho mai notato, finora, riguarda il desiderio di Barthes di essere senza cultura di fronte ad alcune foto. Di essere insoddisfatto e sballottato da tutto il chiacchiericcio intorno alla fotografia: della tecnica, della semiotica, della psicanalisi, della sociologia. Di voler ricercare quella fotografia folle e pensosa, anche pericolosa, che la società tenta di disinnescare dotandola di funzioni: generi, applicazioni e, sì, pure l'arte. Alla fine del saggio, però, sembra che questa fotografia sia un qualcosa che "capita" (avviene, secondo il principio di avventura) più che qualcosa che posso "fare".

«Infatti, io non vedevo altro che il referente, l'oggetto desiderato, il corpo prediletto; allora una voce importuna (la voce della scienza) mi diceva con tono severo: "Ritorna alla Fotografia. Quello che stai vedendo e che ti fa soffrire rientra nella categoria 'Fotografie di dilettanti', di cui si è occupata un'équipe di sociologi: nient'altro che la traccia di un protocollo sociale d'integrazione destinato a rimettere in piedi la Famiglia, ecc.". Tuttavia, io insistevo; un'altra voce, più torte, mi spingeva a negare l'interpretazione sociologica; davanti a certe foto, volevo essere selvaggio, senza cultura. Non osando ridurre le innumerevoli foto del mondo, io andavo così, senza neanche estendere qualcuna delle mie a tutta la Fotografia: in poche parole, io mi trovavo in un vicolo cieco e, se così posso esprimermi, ero 'scientificamente' solo e sprovveduto». Roland Barthes, La camera chiara.

Se la fotografia più intensa è, in fondo, un'impresa imprevedibile, cosa posso fare io che fotografo? Ho qualche possibilità di giocare con questo mistero realizzando immagini o mi devo arrendere all'intrattabile realtà?

Secondo Barthes ogni foto è "oggetto di tre pratiche": fare, guardare e subire. Le persone fanno fotografie, le guardano e vengono fotografate. Noi che fotografiamo siamo Operator, degli individui in grado di azionare una macchina.

All'incirca nello stesso periodo anche Flusser descrive i fotografi come funzionari che controllano, e sono controllati a loro volta, da un apparato. Per Flusser la macchina fotografica è scatola nera, ed è proprio questa sua impenetrabilità a motivare i fotografi a creare immagini, ad esplorare tutte le possibilità dello strumento.

«It is a black box. It is precisely the obscurity of the box which motivates photographers to take photographs. They lose themselves, it is true, inside the camera in search of possibilities, but they can nevertheless control the box. For they know how to feed the camera (they know the input of the box), and likewise they know how to get it to spit out photographs (they know the output of the box). Therefore the camera does what the photographer wants it to do, even though the photographer does not know what is going on inside the camera. This is precisely what is characteristic of the functioning of apparatuses: The functionary controls the apparatus thanks to the control of its exterior (the input and output) and is controlled by it thanks to the impenetrability of its interior. To put it another way: functionaries control a game over which they have no competence. The world of Kafka, in fact». Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography.

E ancora: c'è chi considera le fotografie come detonatori di significato. Superfici infinite che coprono una verità più profonda, la realtà.

«La fotografia rafforza una visione nominalistica della realtà sociale, quale assieme di piccole unità in numero apparentemente infinito, nello stesso modo in cui è illimitato il numero delle fotografie che si possono fare di una qualsiasi cosa. Attraverso le fotografie, il mondo diventa una serie di particelle isolate e a sé stanti, e la storia, passata e presente, un assortimento di aneddoti e di fait divers. La macchina fotografica rende la realtà atomica, maneggevole, opaca. È una visione del mondo che nega la connessione e la continuità, ma che conferisce a ogni momento il carattere di un mistero. Ogni fotografia ha una molteplicità di significati; in effetti, vedere qualcosa in forma di fotografia equivale a incontrare un potenziale oggetto di fascino. La suprema saggezza dell’immagine fotografica consiste nel dire: “Questa è la superficie. Pensa adesso - o meglio intuisci - che cosa c’è di là da essa, che cosa deve essere la realtà se questo è il suo aspetto”. Le fotografie, che in quanto tali non possono spiegare niente, sono inviti inesauribili alla deduzione, alla speculazione e alla fantasia». Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società.

Da questo punto di vista le immagini appartengono al mondo delle illusioni perfette. Sono codificate e per questo si possono "studiare". Persone che condividono la stessa educazione con le fotografie possono leggerci i medesimi significati, arrivare alle medesime conclusioni. È un po' come una caccia al tesoro dove non c'è un unico punto di arrivo, e ognuno può scegliere quali indizi seguire e quali tralasciare, secondo la propria cultura.

Fotografia e psicologia qui condividono la stessa idea di individuo: un essere passivo e perlopiù suscettibile a influenze e pressioni esterne (biologiche, sociali, tecnologiche, culturali...).

«Ma una decisione bisognava pur prenderla, e ciò gli dispiaceva. Egli avrebbe preferito continuare l'attesa, rimanere assolutamente immobile, quasi a provocare il destino affinché si scatenasse davvero». Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari.

Il funzionario subisce l'azione (o il fascino) della macchina fotografica, cogliendo il suo invito a esplorare tutte le possibilità, tutte le combinazioni, sperando forse, un giorno, di bucare la superficie per raggiungere il mistero. Un'impresa che porta con sé il rischio di una ricerca, o di un'attesa, infinita.

«L'ora miracolosa che almeno una volta tocca a ciascuno. Per questa eventualità vaga, che pareva farsi sempre più incerta col tempo, uomini fatti consumavano lassù la migliore parte della vita». Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari.

È una prospettiva che riduce l'essere umano a un "contenitore" da riempire (di esperienze, nozioni...) o un dispositivo ricevitore di segnali e influenze provenienti dall'esterno, fermo in attesa di un input.

Ovvio che il nostro grado di complessità è maggiore. Siamo influenzati dalle immagini, ma non le subiamo sempre in maniera passiva. Ci lasciamo trascinare dalla tecnologia e dagli algoritmi ma possiamo imparare a usarli a nostro vantaggio (anzi, così dovrebbe essere!).

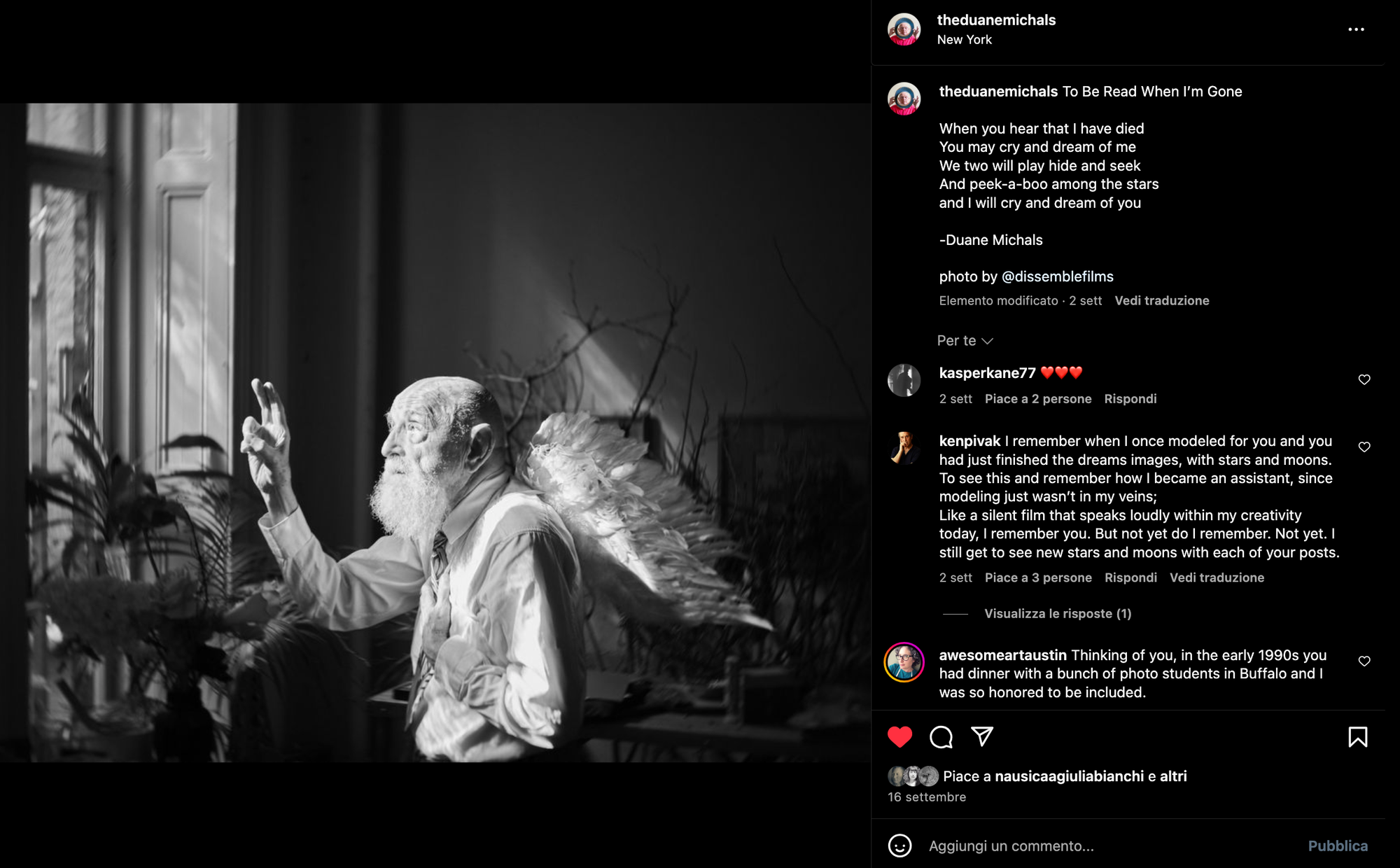

Anche i soggetti in posa davanti alla macchina fotografica spesso non sono più corpi imbalsamati nella visione del fotografo (o del pubblico), ma possono partecipare attivamente alla realizzazione dell'immagine.

Nella posa Barthes vede un'imbalsamazione, il fissarsi in un immagine pesante, come la morte. Ma quanto di questo pensiero deriva da una conoscenza "antica" della fotografia? Dal ritratto in posa in uno studio polveroso, dal fotografo che "solo lui sa" come operare la macchina fotografica?

Nel mondo di oggi, dove la fotografia (e tutta la conoscenza ad essa collegata) è molto più accessibile, non è possibile che questo riquadro di carta (o di pixel) possa diventare il punto d'incontro di molteplici soggettività?

No spam, no sharing to third party. Only you and me.