#3.6 Sostenibilità emotiva

Oggi ho finito di tradurre uno dei post del 2022 per la versione inglese di Making Pictures. Ogni volta che mi ritrovo a confrontare due cose che ho prodotto mi sembra che il modo vada a fuoco. Una crede di poter guardare indietro e vedersi “più” rispetto al passato: più interessante, più matura, più abile. Perché si migliora sempre, no?

C’è qualcosa nella nostra educazione che inculca l’idea che ci sia una cultura di serie A e una di serie B (o addirittura Z). Perché è più facile che insegnare a guardare per davvero tutto quello che abbiamo davanti e a sviluppare quel pensiero critico che ci aiuta a capire cosa, e quando, quello che abbiamo davanti è intrattetimento, informazione, marketing, valore o spazzatura.

«“Does it bother you,” I asked her, “that you are categorized as a science-fiction writer and thus excluded from what is generally considered literature?”

“This is a very complicated issue,” she said. “I object very strongly to the genrefication of literature. There is an assumption that everything called genre is secondary. This is simply untrue. Are writers such as Marquez, Borges, or Calvino automatically second-rate because they aren’t writing realistic literature or mainstream fiction?”

“On the other hand, there is marketing. In order to get the books to the interested public, libraries and bookstores and publishers need categories. And there is another aspect. As a writer of a despised genre, you have a kind of freedom. You are not nagged by the academics and critics, you can do whatever you please. In some ways I do feel trapped when I’m called a science fiction writer, and in other ways I feel delighted. On the whole, I think that boundary lines are changing, although conservative people don’t want to admit it.”». Ursula K. Le Guin intervistata da Rebecca Rass in Alvaro Zinos-Amaro, Science Fiction Dialogues: Seven Stellar Interview Books.

Sarà proprio perché è una cosa che mi porto dietro dalle scuole che mi sento come di fronte a un* giudice severissimo, che mi guarda come un’aquila dalla cima di una montagna, pronta a piombarmi addosso perché “NO, Grey’s Anatomy NON È un riferimento appropriato!”. Obiezione vostro onore, è pertinente, lo assicuro!

E comunque, tornando al discorso dei miglioramenti, in un contesto socio-economico instabile come quello degli ultimi anni, le carriere e i percorsi di crescita migliori non sono necessariamente quelli verticali. Anche se è ancora un po’ difficile non sentirsi degli esseri mitologici di fronte alla cultura del “posto fisso”.

Dicevamo, Grey’s Anatomy. Ho iniziato a guardare la serie in tv nel 2005 perché una mia compagna di liceo era appassionata di medical drama e mi servivano i riferimenti per seguire i suoi discorsi. A spizzichi e bocconi, quel tanto che basta per ricordare i protagonisti e qualche evento chiave, mai per conoscere tutte le trame e sottotrame. Durante le varie quarantene ho recuperato la maggior parte delle stagioni, in questi giorni sto guardando la diciannovesima e mi sono accorta dei cambiamenti nell’affrontare alcuni temi legati alla salute mentale.

Non è tanto il caso su cui si punta il riflettore in una certa puntata che trovo interessante. Sono gli atteggiamenti sullo sfondo. Ad esempio il modo in cui le matricole di chirurgia vengono trattate: nelle prime stagioni erano gli esseri al fondo della gerarchia sociale dell’ospedale, spinti a non dormire, non mangiare, dare sempre il massimo e in competizione estrema tra loro. Perché vent’anni fa era giusto così, no? Devi fare la gavetta. Le matricole imparavano prima a vedere i pazienti come problemi chirurgici, diagnosi, sfide professionali per progredire, corpi da tagliare e ricucire che come individui.

Un prodotto di intrattenimento di Shonda Rhimes non sarà l’esempio più raffinato, ma sta di fatto che questa serie è andata in onda abbastanza a lungo per cominciare a cogliere i cambiamenti di gusti di una certa fetta di spettatori. Non sarà l’esempio più calzante, ma prendiamola come una sorta di cartina tornasole.

«Psychology and popular culture have long been inexorably linked, and understandably so. In differing ways, both domains aggregate projected imaginations. Both are concerned with understanding cathexes, longings, perspectives, motives, attitudes, and memes. And both use language and representation to anatomize inchoate communal anxieties and desires.

[…]

Recent scholarship has created new ways to explore how psychology and culture are not only distinct entities, but also forms of knowledge and expression that mirror, critique, reinforce, and even disprove one another over time. Awareness of the fluidity of this relationship has allowed new generations of scholars to expand how psychological study understands many diverse popular cultures, and at the same time to explore the cultural aspects of psychology. This new focus has upended the once top-down relationship between psychology and popular culture. Scholars now understand the overlap between the two domains, not just as a set of psychological “facts” that disseminate downward, but also as a set of mutually affecting rhetorics and representational schemas that themselves reflect larger economies and demands». Lawrence C. Rubin. Mental Illness in Popular Media: Essays on the Representation of Disorders. McFarland & Company, 2012.

Ogni volta che un argomento sale un po’ più a galla rispetto agli altri si porta dietro sia tanti contenuti che tanto rumore. Le conversazioni sul benessere psicofisico, sulla salute mentale, ma anche sulle dimensioni emotiva e affettiva della vita, hanno ancora confini poco definiti. Il che va bene, è un territorio ancora in gran parte inesplorato. Anzi, forse le cose che dobbiamo affrontare con più spirito critico sono proprio le affermazioni assolute, le nozioni calate dall’alto come comandamenti o come fatti di natura.

«Credo che per approcciarsi alla ricerca neuroscientifica sia necessario considerare il rischio di incorrere in due grandi errori, soprattutto quando si parla della sua divulgazione. Il primo è dovuto alla distorsione, anche involontaria, dei risultati scientifici: nel riportare le evidenze riscontrate, legate a processi non sempre intuitivi, è infatti molto facile ricorrere alla rielaborazione semplicistica dei dati ottenuti, che a sua volta può sfociare nel loro travisamento. Ciò è dovuto sia alla difficoltà evidente di tradurre dati tecnici in concetti, sia alla tendenza a confondere le riflessioni e ipotesi conclusive degli studi con delle prove definitive. Il secondo frequente errore è considerare la scienza (e tutto ciò che da essa deriva) come esatta e oggettiva in ogni sua manifestazione e di conseguenza inconfutabile. Se un esperimento determina un certo risultato, questo potrà essere scambiato per un fatto. Ma la scienza non funziona così. Al contrario, anzi, la scienza avanza per tentativi, per prove ed errori, per discussioni tramite le quali si cerca di arrivare a un consenso. E inevitabilmente chi fa ricerca può essere soggetto, come tutti gli esseri umani, a bias cognitivi, cioè errori sistematici di valutazione nell’interpretazione delle informazioni in possesso[…]». Valeria Minaldi, La fine del mito del cervello maschile e femminile. Il Tascabile, 27 giugno 2023.

Nelle ultime settimane sono rimasta incagliata nella nozione di sostenibilità emotiva. Ho sentito per la prima volta il termine collegato alle professioni d’aiuto, ma anche riferito a caregivers e volontari. È un concetto ancora abbastanza ampio, il significato può cambiare in base al contesto. In campo sociale può riferirsi all’insieme di competenze personali, strategie e risorse che servono per portare avanti un’attività di cura ma mantenendo allo stesso tempo la salute e il benessere di chi la svolge, ed evitare così la sindrome da burnout.

Così come per il burnout, anche il concetto di sostenibilità emotiva sta transitando dal campo sanitario a quello professionale-corporate. Il focus è mantenere la salute e il benessere mentale di chi lavora per garantire buone prestazioni. Cosa che suona scontata ma non lo è.

Ho poi incontrato questo concetto anche affiancato ai metodi di ricerca antropologica, e ho cominciato a pensarci sempre di più anche come fotografa. A riflettere un po’ più a lungo sulla dimensione emotiva del fotografare.

Ci sono un sacco di persone che utilizzano la fotografia, ma anche altre pratiche artistiche, per esprimere sè stesse. E va benissimo1. Di solito (ma non è detto, come sempre non è mai tutto bianco o nero) sono un po’ meno interessate a quello che stanno fotografando e un po’ più all’essere ben riconoscibili all’interno del proprio lavoro. Che quello che emerge dalle fotografie sia prima di tutto la loro presenza, la loro storia, il loro punto di vista. Può essere fatto in maniera intenzionale, oppure no.

Non so se sono chiara. Per me guardare i loro lavori mi da la sensazione di sfogliare il catalogo di una qualche mostra retrospettiva, dove è l’evoluzione del personaggio dietro alle fotografie al centro del discorso. È come leggere un libro di Jon Krakauer2: in mezzo a una storia coinvolgente, drammatica, umana, che non lo riguarda direttamente, ogni tot parole ti ritrovi a leggere di quella volta che ha scalato la vetta tal dei tali chissà dove. Ci sono continui richiami e confronti tra il contenuto e chi lo ha prodotto. Che può avere senso, ma solo se la sua presenza dentro il racconto è significativa per il racconto stesso (con ruolo narrante, che è diverso da chi scrive).

Esistono poi un sacco di altre persone che sono davvero profondamente interessate e legate a un certo argomento o tema, che può essere anche molto personale, e la fotografia è semplicemente lo strumento più adatto che hanno, quello che sanno usare al meglio, per dare una forma alla loro narrazione.

Penso che in questo ultimo caso la fotografia chieda uno sforzo emotivo che va oltre la necessità di esprimersi e il bisogno di considerazione. Gli anglosassoni hanno due termini distinti per il lavoro emotivo: emotional labor e emotional work.

Emotional labor è il processo di gestione delle proprie emozioni ed espressioni per soddisfare i requisiti di un dato lavoro. In genere si tratta di tutte quelle professioni che hanno a che fare direttamente con la gente, dove spesso bisogna sorridere e lasciar correre. Qualche volta succede anche fotografando le persone per lavoro.

Non è che ogni sessione di ritratto sia un’esperienza umana gratificante. Anzi! A volte quel tipo di connessione con la persona che sta dall’altra parte della macchina fotografica non si crea proprio, e il seplice “stare lì” nel momento può diventare pesante. Ma si respira e si va avanti perché il ritratto è uno spazio sicuro e fa parte del mio lavoro crearlo e rispettarlo.

L’emotional labor spesso viene dato per scontato e non è retribuito alla pari del cognitive labor. Se vi interessa il discorso questo video è interessante fino al quinto minuto, circa.

L’emotional work, invece ha una sfumatura diversa. Non riguarda solo la gestione e il controllo delle espressioni emotive, ma si riferisce a tutte quelle situazioni in cui la relazione è fondamentale.

«Emotional work often manifests negatively as stress or exhaustion but can also be experienced as fulfillment. These alternate experiences exist as employees feel for and feel with their clients. Unlike emotional labor, which is more dominant in frontline workers (e.g., flight attendants, restaurant servers) where emotion is seen as a commodity for organizational profit-making, emotional work is an authentic and compassionate communication process. However, if not managed, emotional work can also create feelings of futility, which threatens the sustainability of employees and organizations.

[…]

Emotional work underscores the authentic experience of empathy and compassion. In emotional work, emotional challenges do not come from having to perform inauthentic emotions, but rather are a “natural part of their tasks and responsibilities”. Emotional work is often seen in individuals engaged in human service occupations (e.g., social workers, teachers, and pastors). Emotional work also accumulates over time as workers perform their tasks and responsibilities for their clients, building long-term relationships. Emotional work views emotions as part of the work itself, involving authentic and genuine empathy rather than fabricated displays of emotion as profit-making tools». Minkyung Kim, Elizabeth A. Williams, Emotional Sustainability in Human Services Organizations: Cultural and Communicative Paths to Dealing with Emotional Work. MDPI, 2022.

Prendere termini che nascono per un certo contesto ed espanderli in altri può essere una manovra pericolosa. Ma corro il rischio, per questa volta. Perché ci sono casi in cui, per la mia esperienza, non è possibile separare la fotografia dalla relazione, e dal lavoro emotivo che ne consegue.

A volte è relazione con le persone che fotografiamo, a volte con una serie di altri individui che “esistono” dentro o intorno a quello che stiamo facendo. A volte è la relazione con il passato, con dei racconti, con luoghi specifici. È soggettivo. Ci sono situazioni in cui qualcosa nel nostro profondo riverbera con quello che stiamo esplorando attraverso la macchina fotografica.

Non è detto nemmeno che scateni subito un’emozione molto forte. A volte l’energia ci passa attraverso senza che ce ne accorgiamo. Facciamo da messa a terra. A me spesso succede di riconoscere questi momenti a posteriori. Altre volte, invece, è proprio una questione di prossemica. Perché condividere la sfera intima con un’altra persona per un certo periodo di tempo può diventare davvero faticoso, anche non siamo abituati a riconoscerlo.

«Edward T. Hall, an anthropologist, in his 1966 book, The Hidden Dimension, addressed the importance of physical closeness. “The central theme of this book is social and personal space and man’s perception of it”

[…]

“Proxemics” is the term that Hall created to describe “the interrelated observations and theories of man’s use of space as a specialized elaboration of culture”. He states that a person’s sense of space is closely related to the sense of self and in an intimate transaction with the environment.

Hall points out that there is a tendency to see human spatial requirements in terms of “the actual amount of air displaced by the body”. It is more accurate, he contends, to recognize that a person’s personality extends into the distance zones described as intimate, personal, social, and public and that his territoriality is a part of human consciousness and shapes human experiences». Scott Goodwin, Meaningful Healthcare Experience Design. Productivity Press, 2020.

Non approfondisco oltre perché è un pensiero che mi è ancora oscuro. So solo che alcune esperienze che faccio attraverso la fotografia hanno per me un costo emotivo più o meno alto, che di solito pago a posteriori, e a cui devo prestare attenzione. Perché il prezzo da pagare, per me, è l’esaurimento di ogni tipo di motivazione e, allo stesso tempo, la frustrazione di avere una voglia matta di fotografare ma di non avere le risorse emotive per affrontare l’intero processo.

Non so nemmeno da dove arrivi questa spinta. Forse è un po’ un cercare riconoscimento, dare senso a me stessa del tempo che investo in quello che faccio. Perché così ritorna qualcosa, la fama, i premi, fare network. Mah.

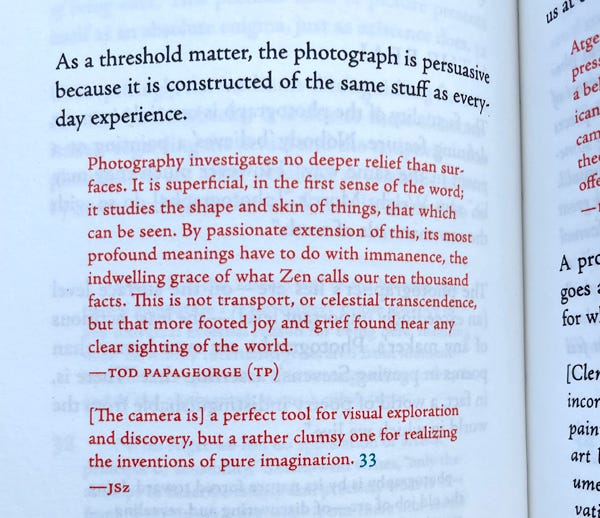

Non riesco a metterlo a parole, o forse un senso nemmeno c’è, perché l’immagine vive nella dimensione pre-verbale e non ci sono traduzioni precise a fare da ponte. È la pura gioia dell’esplorazione visiva.

Ci sono studi sulla memoria che sostengono che non perdiamo mai i ricordi dei nostri primi anni di vita, ma non riusciamo nemmeno a richiamarli perché sono codificati in una maniera diversa. Esistono, ma non possiamo accedervi attraverso la cognizione. A volte riaffiorano per altri canali, ma questo è un altro discorso.

Mettendola giù breve possiamo dire che, per come funziona lo sviluppo del cervello umano, le prime memorie sono codificate in maniera sensoriale. Man mano che si va avanti con i mesi e gli anni il cervello comincia a sviluppare le capacità di rappresentazione simbolica. Da lì in poi molto di quello di cui facciamo esperienza viene registrato sotto forma di concetti, schemi e mappe mentali. Anche la società in cui cresciamo rinforza lo sviluppo di un certo stile cognitivo, tanto che alcuni antropologi parlano di pensiero astratto e pensiero concreto.

«Claude Lévi-Strauss also tries to define two ways of thinking, or ways of collecting knowledge. In ‘The Science of the Concrete,’ often known as mythological philosophy, comes before modern scientific research. Although his often archaic terminology — “savage,” for example — might lead the reader to believe that Lévi-Strauss favored scientific thought, he emphasized that both scientific and mythical cognition are viable and that one does not outweigh the other. Instead of two stages in the evolution of thought, they are two independent methods of thinking. As a result, myths aren’t a primitive science.

[…]

Bricolage is the art of repurposing whatever you have on hand to make something new […]. The ‘bricoleur’, often known as the “savage mind,” works deviously with his hands, rearranging pre-existing items in novel ways, and working with whatever is available from “odds and ends.”. What Lévi-Strauss is getting at here is that existing symbols are being used for purposes they were never intended for.

[…]

According to Lévi-Strauss, art lies in between mythical and scientific thought and the artist is an amalgamation of a bricoleur and a scientist. The art he creates is both a material object and an object of knowledge, and that knowledge of the whole is more important than the knowledge of parts. Art is a synthesis of multiple natural and artificial structures and social and natural events. The starting point of art is a group of objects and events which are brought together into a common structure». Pratishta Pandey, ‘Science of Concrete’ Simplified.

Da quando ho iniziato ci ho messo un po’ a capire portare avanti la fotografia, e il pensiero creativo, insieme al resto della mia vita. C’è chi dice che la creatività sia un muscolo. Un po’ è vero, nel senso che non esiste senza fare pratica. Non è un processo lineare ed è quello che viene fuori mettendo insieme apprendimenti, esperienze, prove, fallimenti e successi, motivazione e limiti (forse, soprattutto, limiti).

«LC: What kind of impact does your psychotherapeutic background have on you and the subject you are shooting?

SD: My psychotherapy and photography work are intertwined. My psychotherapy work demands that I stay fully present to both my state and my clients. This attunement to process fully translates onto my photography. In both, I find myself responding instinctively to my external and internal worlds, doing a careful dance between the two.

My clinical work has also helped me achieve the quality of contact that I need when photographing people. The camera is often felt as invasive to the person being photographed, so forming intimate relationships quickly enables my subjects to feel at ease in the present moment». Sian Davey su LensCulture, 2014.

Quindi, eccomi qui, che ad un certo punto riesco a escogitare qualche metodo per portare avanti una pratica creativa e penso finalmente di avercela (più o meno) fatta. Piano piano diventerà un’abitudine, più facile e invece…SBAM! Un imprevisto, due, tre. E tutto crolla come un castello di carte. Forse perché la vita non è una piattaforma di cemento solida sulla quale possiamo piazzare le nostre decisioni e così resteranno per sempre. Forse assomiglia più alla terra, con le placche tettoniche che galleggiano sul magma, ogni tanto si scontrano causando terremoti più o meno forti. E ciao ciao a ogni piano.

Va bene la tecnica, ottimi tutti i consigli su come coltivare la creatività. Ma questi due fattori hanno pochissimo valore se il tutto non è sostenibile all’interno delle nostre vite. Tutti i “non ho tempo” e i “non ho voglia” mi cascano sempre addosso come dei macigni. Più cerco di scrollarmeli di dosso e più mi schiacciano, impedendomi non solo di fare quello che più mi piacerebbe fare (fotografare) ma rovinandomi le giornate, e il fegato, in più di mille modi diversi.

Ho la fortuna di avere a fianco una persona che ogni tanto viene a recuperarmi da sotto questa frana, e mi sbatte letteralmente fuori di casa con la macchina fotografica in mano. Ma non posso contare sempre sui salvataggi, su queste due ore eccezionali ogni tanto. Perciò sto cercando di vedere questi macigni non come dei fallimenti miei, o degli ostacoli insormontabili, ma come dei segnali. Che quello che sto facendo, il modo in cui lo sto facendo, sta consumando tutte le mie risorse più in fretta di quanto io non riesca a recuperarne. Sta consumando tutta l’aria intorno a me, facendomi soffocare.

Quali siano le risorse più scarse è soggettivo, dipende anche da periodo a periodo, e il modo e la velocità con cui si consumano non sempre dipende solo da noi (famiglia, lavoro, vita in generale). A volte è il tempo, a volte sono le energie fisiche, quelle mentali o emotive. Quando finiscono per me c’è poco da dire che bisogna tenere duro, andare avanti e trovare il tempo quando non c’è.

MA posso imparare a sentire quando il limite si sta avvicinando. Perché è ok fermarsi qualche minuto a fare benzina quando la spia della riserva si accende. Si interrompe il viaggio, è vero. Ma sarà sempre meglio che rimanere bloccati in mezzo al nulla e dover scendere per farsela a piedi fino al primo benzianaio (e ritorno).

«[…] chiuse gli occhi pallidi e dormì, non per debolezza della carne, ma per determinazione della volontà». Jorge Luis Borges, Le rovine circolari in Finzioni. Gli Adelphi, 2003.

«Unlike a typical 9-to-5 job, being an artist is a fundamental identity, as well as a lifestyle. Having innovative ideas is an enigmatic process, and there is little solid science surrounding creativity or where “good” ideas come from[…]. This practice is the foundation of producing work as an artist. It’s also the first thing to get postponed or dismissed when life inevitably becomes busy. The idea generation and development that comes out of a sustainable creative practice is the rock on which all else rests. It requires you to pay attention to your individual needs as an artist». Claire Rose, Imaginarium: The Process Behind the Pictures. Rocky Nook, 2016.

Perciò vi lascio con “lunga vita e prosperità” 🖖. Abbiamo iniziato con Grey’s Anatomy e concludiamo con Star Trek. Tanto chi giudicava ha rinunciato al processo ed è già sulla sdraio a prendere il sole.

“Lunga vita e prosperità” (Live long and prosper) è il saluto principale dei Vulcaniani,

Generalmente questi alieni sono ricordati come “quelli che non provano emozioni”, dediti solo alla scienza e alla logica. In realtà i Vulcaniani provano emozioni molto forti, anche più dei terrestri, così tanto intense da condurli all’autodistruzione. Così ad un certo punto del loro passato hanno deciso di sviluppare una serie di pratiche per poter “governare” questa emotività distruttiva. Hanno sviluppato un controllo cognitivo dall’alto che nel corso dei secoli ha modificato anche le strutture neurali dei loro cervelli.

Lunga vita e prosperità è un augurio a vivere la propria vita al meglio. È diverso dal concetto edonistico di vivi il momento, perché è proiettato verso un’esistenza più lunga. La felicità racchiusa solo nel presente, nel qui e ora, senza la prospettiva di un orizzonte futuro, è allettante. Ma non quando porta a consumare in un attimo tutte le risorse che la alimentano.

«I used to think that the topic of positive psychology was happiness, that the gold standard for measuring happiness was life satisfaction, and that the goal of positive psychology was to increase life satisfaction. I now think that the topic of positive psychology is well-being, that the gold standard for measuring well-being is flourishing, and that the goal of positive psychology is to increase flourishing. This theory, which I call well-being theory, is very different from authentic happiness theory, and the difference requires explanation.

[…] my original view was closest to Aristotle’s—that everything we do is done in order to make us happy—but I actually detest the word happiness, which is so overused that it has become almost meaningless. It is an unworkable term for science, or for any practical goal such as education, therapy, public policy, or just changing your personal life». Martin E.P. Seligman, Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Nicholas Brealy Publishing, 2012.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.