#3.8 Giudicare, valutare e misurare

Sono una di quelle persone che i libri li usa, invece di limitarsi a leggerli. Faccio le orecchie (ahia). Se il libro è bello uso la matita leggera, o infilo tra le pagine foglietti scribacchiati. Oppure faccio delle copie e lavoro su quelle.

Situazione simile quando mi metto a lavorare con le fotografie. Stampo le foto piccoline, faccio mucchietti sul pavimento. Mi ci siedo in mezzo con il computer a portata di mano per controllare i dettagli e le versioni “grandi”. Tiro righe, scrivo cose (male). Disegno improbabili mappe dei territori che sono nella mia testa. Geografie immaginarie di senso.

Più mi incarto su di un problema, più produco materiale. Luigi mi guarda fare avanti e indietro dallo studio con una borsa sempre più stracolma: quaderni, cancelleria, note sparse, libri. Il giorno in cui mi metterò a fare davvero qualcosa di serio dovrò munirmi di carriola. O di una stanza che possa contenere ogni universo possibile.

Combinare note e produrre senso sono processi che possono, potenzialmente, non finire mai. Non solo chi fotografa, ma anche chi studia i fenomeni del mondo con un approccio qualitativo, senza ridurli subito ad un modello rigido, sale su questa giostra infinita.

Bisognerebbe, di tanto in tanto, riuscire a scendere. Tornare con piedi per terra e fare un po’ il punto della situazione. Oppure accettare il rischio di avvitarci su noi stessi e sui nostri pensieri, facendo e disfando, senza mai arrivare ad un punto.

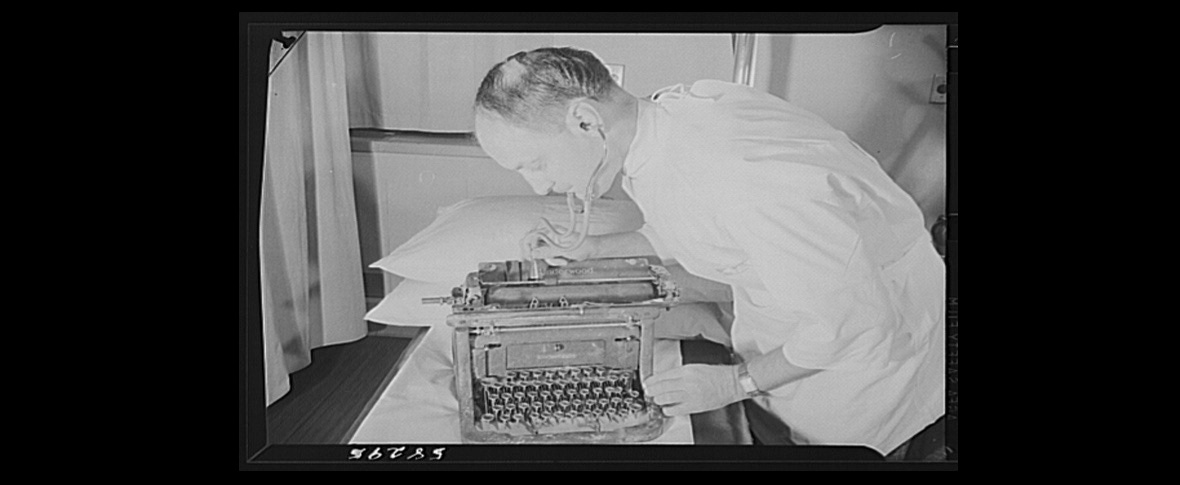

«Yet there was one film Rogers was never able to finish, despite 20 years of shooting and collecting footage, much of it centered on his own family and the Hamptons town of Wainscott, where they had a summer house. It was left to his student Alexander Olch […] to create The Windmill Movie from the miles of uncut film and video left behind.

[…] Olch’s most basic decision was figuring out that the film was about Rogers, not Wainscott; it’s a choice Rogers himself, who constantly fretted about being too self-indulgent, was unable to make.

He began work on Windmill by “doing everything correctly, making just perfect cuts,” he says. “But it was so boring and so flat. I started looking at sequences I had rejected, and there seemed to be an energy in the reject pile; the movie’s style sort of grew out of that, and began to convey the experience I had going through all these boxes of film”». Craig Lambert, The Windmill Movie. Two filmmakers collaborate across the gulf between life and death. May-June 2009.

In Portfolio! Augusto Pieroni utilizza una serie di termini per parlare del processo che trasforma un’accozzaglia di materiale in un progetto fotografico1. Li prendo in prestito perché mi servono dei punti fermi sui quali poggiare il discorso, anche se poi magari prenderà il volo verso chissà dove.

«La redazione di un portfolio è composta da fasi di riduzione e di edizione da mucchi o gruppi di immagini. Ora, dobbiamo fare chiarezza sulle parole: questa attività molti la chiamano selezione (ma il termine non funziona e vedremo perché);[…] Se chiamiamo tutto solo selezione, è chiaro che impoveriamo il discorso». Augusto Pieroni, Portfolio! Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche. Postcart, 2015.

Qualsiasi sia il nostro tema o progetto di partenza, organizziamo le fotografie (di solito) secondo mucchi, gruppi, serie e sequenze2. Giusto due parole veloci per chiarire i termini.

Il mucchio è l’insieme di tutte le immagini che abbiamo prodotto e dalle quali andiamo a “pescare”. È la materia grezza del progetto. Quando mettiamo insieme le immagini secondo un criterio semplice, senza un ordine specifico, otteniamo dei gruppi (per esempio: ritratti, paesaggi, alberi, oggetti, ecc…). Se, invece, applichiamo un ordine (per dimensione, colore, cronologico, ecc…) allora stiamo già lavorando per serie. Le sequenze, infine, sono serie che seguono un criterio d’ordine specifico, quello sintattico. I collegamenti possono essere più o meno logici, diretti od oscuri, non importa:

«Una sequenza può perfino essere contraddittoria, purché mantenga un proprio centro di gravità, disegnandovi attorno - in modo ragionevole o folle - un volume di coerenza, per ampio o fluido che sia». Augusto Pieroni, Portfolio! Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche. Postcart, 2015.

Per Pieroni la redazione è composta dalle fasi di riduzione e di edizione dei mucchi. Nel primo caso eliminiamo le fotografie che, per un qualche motivo, non funzionano. Nel secondo arrangiamo, modifichiamo e magari anche aggiungiamo con lo scopo di creare un insieme che abbia un certo regime di senso.

Ikujiro Nonaka è un economista giapponese che verso la fine degli anni ‘90 del secolo scorso ha discusso molto intorno al concetto di conoscenza come processo dinamico. I suoi studi si sono sviluppati nell’ambito delle organizzazioni e della gestione aziendale. Si è dedicato al Knowledge Management come costruzione e gestione della conoscenza attraverso trasformazioni e passaggi di stato.

Questo concetto mi ricorda un po’ l’approccio descritto da Pieroni. Trovo sempre molto entusiasmante quando fotografia e psicologia mi permettono di stare in un crocevia tra più discipline diverse.

Detta in due parole la Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione si occupa di teorie, modelli e pratiche per lavorare bene e meglio, bilanciando il benessere degli individui, e dei gruppi di lavoro, con le esigenze organizzative e di mercato.

È una materia che MAI avrei approcciato, se non per passare un esame, e sarebbe stato un peccato. Mi sta dando un sacco di spunti, ed è una disciplina molto pratica.

Guardare gli archivi, o il mucchio di fotografie sparse sul pavimento, dalla prospettiva del Knowledge Management mi da un senso di sicurezza e capacità. Non è più il “adesso cosa ci faccio con questa roba” procedendo a tentoni, ma diventa “da questi dati io costruisco una conoscenza da condividere”. Può darsi che sia una sensazione solo mia? Certo. Ma se c’è una cosa che continuo a ritrovare tra libri, studi e articoli, è l’importanza del senso di autoefficacia e dell’autodeterminazione nell’individuo.

Che non vuol dire “mi convinco che andrà bene, visualizzo quello che voglio e lo otterrò”. Queste sono semplificazioni di pratiche molto più complessi che, di solito, vengono sviluppate e adattate su misura. Potenziarsi significa dotarsi di tutti gli strumenti, concreti e di pensiero, e spazi, fisici e mentali, che permettono, a ME, di lavorare bene.

Fine della digressione. Ritorniamo a noi e al nostro mucchio di immagini

Il processo di base è lineare: metto insieme tutto il mio materiale, faccio i gruppetti, li collego, creo associazioni. Tolgo, sposto, aggiungo e voilà: ho tra le mani una sequenza. O magari anche più.

Facile a dirsi. Resta dannatamente difficile a farsi!

«Editing and sequencing are the only means by which Winogrand could give meaningful shape to the amorphous by-product of his omnivorous image-mongering, but he has cheerfully abdicated any control over those procedures». A. D. Coleman, On Redaction, 1998.

Tutto il processo di redazione che abbiamo visto finora si focalizza su contenuto e competenze cognitive: immagini come dati affettivamente “neutri”. Sequenze che seguono delle logiche ma anche delle non-logiche. Non cambia nulla, siamo sempre lì. Stiamo guardando la questione come se fossimo delle macchine3 . La fotografia, ma soprattutto noi che le fotografie le scattiamo, non siamo esseri puramente cognitivi. Siamo biologici, emotivi, sociali. Siamo carne e siamo spirito. Individui, ma connessi con mille altre entità da legami di cui non siamo nemmeno consapevoli4.

Percorrendo a grandi passi la nostra cultura, dai greci al giorno d’oggi, si nota un percorso che stabilisce la superiorità della ragione sul sentimento5. Ci sono anche idee rinforzate solo negli ultimi due secoli, o giù di lì, ma che ci sembrano eterne perché sono gli occhiali che abbiamo ricevuto per guardare il mondo.

Anche la pratica della fotografia ha un’importante componente cognitiva, ma non è sufficiente. La fotografia è anche emozione, spirito, intuito, narrazione, cultura, identità e strumento di ricerca. E protremmo andare avanti! Questa complessità ha bisogno di strumenti e metodi che facciano risaltare le facoltà umane, anche quelle considerate per lungo tempo, imperfette e disfunzionali, come vengono considerate alcune emozioni.

«As I hope to show, photography isn’t a medium that was invented by three or four men in the 1820s and 1830s, that was improved in numerous ways over the following century, and that has now been replaced by computational images. It is, rather, the world’s primary way of revealing itself to us—of demonstrating that it exists, and that it will forever exceed us. Photography is also an ontological calling card: it helps us to see that each of us is a node in a vast constellation of analogies.

[…]

I am talking about the authorless and untranscendable similarities that structure Being, or what I will be calling “the world,” and that give everything the same ontological weight. These similarities are authorless and untranscendable because there is no metaphysical agency to which they could be imputed, and no other domain to which we might retreat, in order to be alone.

[…]

It is also only through this interlocking that we ourselves exist. Two is the smallest unit of Being. Most of us are willing to acknowledge some of these similarities, but extremely reluctant to acknowledge others, particularly those that call our autonomy, agency, unity, and primacy into question. Photography is the vehicle through which these profoundly enabling but unwelcome relationships are revealed to us, and through which we learn to think analogically. It is able to disclose the world, show us that it is structured by analogy, and help us assume our place within it because it, too, is analogical.

[…]

Not only is the photographic image an analogy, rather than a representation or an index, but analogy is also the fluid in which it develops. This process does not begin when we decide that it should, or end when we command it to. Photography develops, rather, with us, and in response to us. It assumes historically legible forms, and when we divest them of their saving power, generally by imputing them to ourselves, it goes elsewhere. The earliest of these forms was the pinhole camera, which was more “found” than invented. It morphed into the optical camera obscura, was reborn as chemical photography, migrated into literature and painting, and lives on in a digital form. It will not end until we do». Kaja Silverman, The Miracle of Analogy. Stanford University Press. Edizione Kindle.

C’è anche un’altra questione, poi, che secondo me vale la pena di considerare quando si parla di progetti e costruzione di conoscenza. La fotografia è una pratica generosa, che facilita la produzione e la riproduzione e, a volte, è un po’ figlia del consumismo. Ecco, magari non tutti gli approcci fotografici: ci sono quelli più compulsivi e quelli artigianali.

Ma capite cosa intendo.

«As a medium of artistic production photography is unique in many ways.

One of these is that, at least in many of its forms, the medium encourages large- scale production and even over-production. (Consider that you cannot see a single exposure on a roll of film without developing the entire roll. No graphic artist has to draw thirty-five additional sketches - or waste an otherwise blank pad of paper - in order to see the first sketch from any session).

For most workers, the ratio of potential images (negatives) to actualized images (prints) is low, as is the ratio of images actualized minimally (as contact and/or work prints) to images approved by the maker for public presentation via exhibition, publication, or other vehicle.

The question of redaction - of “putting in shape for publication” - is therefore a crucial one. To use a distinction from general systems theory, redaction is what transforms a quantity of images from a heap to a whole». A. D. Coleman, On Redaction, 1998.

Mettiamo insieme tutti i fattori: la selezione (o redazione, per continuare a usare la terminologia di Pieroni) “cognitiva” delle immagini, le componenti affettive-culturali-sociali, i vincoli fisici e la quantità di fotografie che formano il “mucchio di partenza”. Costruire le sequenze fotografiche è un lavoro immenso e imperfetto (non in senso negativo), che può essere portato avanti con diversi approcci, anche opposti.

«Have you ever had a body of work that was created in the editing process?

Dawoud Bey: No. I have no idea how that might work. The project for me is made deliberately from picture to picture, being mindful that I need to keep mixing up the picture-making strategies so I don’t end up with a bunch of photographs that look the same in some conspicuous way, even as they need to hold together as a group. I am kind of editing even as I’m out in the world. While I’m working I try to develop the film, make proof prints, and then larger prints as quickly as possible. I need to be able to see what I’m doing so I can continue to shape the project in a way that is continually expansive. Part of what makes the work cohere is that I have always used only one lens on my camera so that there is a consistent visual “look” or field of vision». Sasha Wolf. Photo Work: Forty Photographers on Process and Practice. Aperture, 2019.

«Have you ever had a body of work that was created in the editing process?

Catherine Opie: Yes, my recent film The Modernist [2017] had to be heavily edited. The finished film contains eight hundred photographs and ended up being twenty-two minutes of a series of still images. Photography is always edited. I think most photographers look at contact sheets and begin to formulate their ideas. Their ability to make many images is different from other mediums. Photographers can very quickly make an enormous amount of images that then need to be edited». Sasha Wolf. Photo Work: Forty Photographers on Process and Practice. Aperture, 2019.

C’è chi sostiene che la fotografia sia una pratica che inganna per la sua apparente facilità e immediatezza.

«Profonde ragioni devono esistere se un’attività che dovrebbe essere ormai così sprovveduta di fascino e d’imprevisto come la fotografia continua ad appas- sionare tanta gente […]. Ma potrebbe anche essere il contrario, essere la più difficile delle arti, e il senso del discorso che sto per fare non cambia». Italo Calvino, La follia del mirino. Il Contemporaneo, 30 aprile 19556.

Forse la parte che richiede le nostre competenze cognitive, la tecnica, è anche la più facile. Più semplice di sicuro di imparare a scolpire, dipingere a olio o cucire, a un buon livello. Credo si faccia prima a produrre immagini “giuste” che a fare tutto questo.

La fotografia ci tiene anche, in qualche modo, sempre legati al reale. Ci obbliga a confrontarci con il mondo sensibile, con l’imperfezione, con la distanza tra quello che abbiamo in testa e quello che la macchina fotografica ritorna. Trovare un senso scontrandosi con la realtà è più difficile che costruirlo da zero usando solo quello che abbiamo in testa, secondo me.

Il processo di redazione ci obbliga a prendere delle decisioni, a ridurre le possibilità. A escludere vie alternative che potrebbero essere ugualmente valide, o addirittura migliori, e ci fa convivere con questo dubbio in testa.

Giustificare, agli altri ma anche a noi stessi, le scelte argomentando con criteri cognitivi generalmente condivisi è, di solito, più facile. Compro questo prodotto piuttosto che un altro perché costa meno. Metto questa fotografia insieme a quest’altra perché le forme sono simili. Quest’altra immagine la scarto perché la composizione non rispetta la tal regola.

Seguire la via facile va bene, non ho nulla in contrario, basta sapere che quella della ragione, del “modello” non è l’unica dimensione che possiamo considerare.

Secondo Alexandre Koyré per gli Antichi Greci il nostro mondo, quello terreste, era imperfetto, sensibile e non “matematizzabile”. Non avevano una fisica come la intendiamo noi oggi. “Gli oggetti della geometria possedevano una realtà più alta di quelli del mondo sensibile”7. Per contro, la dimensione celeste era lo spazio ideale dove costellazioni e moti venivano osservati, studiati e rappresentati con precisione. In natura non esistono cerchi, ellissi e linee rette equivalenti a quelle esatte dei corpi celesti.

«Queste sono idee (o atteggiamenti) cui il pensiero greco è restato ostinatamente fedele, quali che fossero le filosofe dalle quali le deduceva; esso non ha mai voluto ammettere che l'esattezza possa essere di questo mondo, che la materia di questo mondo, del mondo nostro proprio, del mondo sublunare possa incarnare gli esseri matematici (a meno che non vi sia forzato dall’arte). Il pensiero greco ammetteva in compenso che nei cieli fosse del tutto diverso, che i movimenti assolutamente e perfettamente regolari delle sfere e degli astri fossero conformi alle leggi della geometria più rigorosa e più rigida […]». Alexandre Koyré, Dal mondo del pressapoco all’universo della precisione. Piccola Biblioteca Einaudi, 2000.

Nell’Antica Grecia l’arte impone delle regole, una struttura “al dominio del movente, dell’impreciso, del ‘più o meno’, del ‘pressapoco’”. Possiamo tentare di riportare uno schema su carta o di modellare la materia nelle forme più perfette, più vicini alla forma ideale.

Con la fotografia questo è un casino. Le stampe sono dei semplici rettangoli bidimensionali, ma contengono dei mondi. E questi contenuti si ribellano, vogliono sfuggire al controllo di uno o più criteri rigidi.

«So, agreed: the picture wrongs both the mind of its maker and the thusness of its referent.

But here’s the thing: it is also a new thing in the world; although functioning as a bridge between self and not-self, the picture is simply not to be judged by the standards of either». Tim Carpenter, Falseness close to kin. TIS books, 2017.

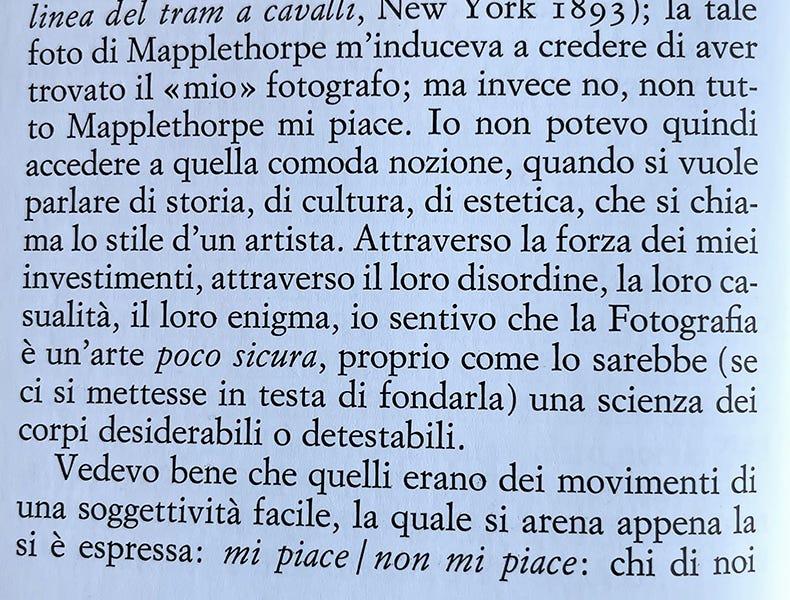

All’inizio de La camera chiara Roland Barthes sostiene che le fotografie ci mettono di fronte ai nostri “umori”, possono mandarci in tilt.

«Decisi allora di assumere come guida della mia nuova analisi l’attrattiva che provavo per certe fotografie: di quella seduzione, almeno, potevo dirmi sicuro. Come chiamarla? Fascinazione? No. La tale fotografia che io distinguo dalle altre e che amo non ha nulla del punto lucente che oscilla davanti agli occhi e che fa dondolare la testa; ciò che essa produce in me è esattamente il contrario dell’ebetudine; essa è piuttosto un’agitazione interiore, una festa, un lavorio se vogliamo, la pressione dell’indicibile che vuole esprimersi. E allora? Chiamarla interesse? È poco […] questi interessi sono però vaghi, eterogenei, la tale foto può soddisfare uno di essi e interessarmi solo superficialmente; e se invece la talaltra m’interessa profondamente, allora vorrei sapere che cosa, in quella foto, fa fare tilt dentro di me. Mi pareva così che la parola più giusta per designare (provvisoriamente) l’attrattiva che certe foto esercitano su di me fosse la parola avventura. La tale foto mi avviene, la talaltra no». Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia. Piccola Biblioteca Einaudi, 2003.

Creare un progetto fotografico usando solo criteri cognitivi secondo me è come fare un viaggio con un tour operator dove tutto è già programmato. Giocare con le altre dimensioni è come iniziare un’avventura (anche se con avventura Barthes non credo intendesse proprio questo, ma ci sta bene qui dentro). Non è che una modalità sia meglio dell’altra. Ognun* segue le proprie inclinazioni, intenzioni, vincoli e possibilità. Si inseriscono più parametri nel “sistema” che usiamo per creare le sequenze, per analizzare un lavoro. Possono arricchirlo o farlo esplodere.

Tuttavia non è così per tutt*. Nel 1914 due baldi ventenni Futuristi, Corra Bruno e Settimelli Emilio, pubblicano un manifesto e in quattro e quattr’otto ci risolvono il problema.

Quello che Barthes e altri autori faticano a spiegare, anche con un libro intero, loro lo presentano, argomentano e risolvono in un volantino di quattro pagine.

«Il bello non ha niente a che fare con l’arte. Discutere su un quadro o su un poema, fondandosi sull’emozione che se ne riceve, è come studiare astronomia, scegliendo come punto di partenza la forma del proprio ombelico […]». Bruno Corra ed Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico. Manifesto Futurista. Direzione del Movimento Futurista, 1914.

E zitti tutti. Tra cervello umano e macchine non c’è nessuna differenza sostanziale, il primo è solo più complesso dell’altro. L’arte è una secrezione cerebrale esattamente misurabile.

Gli autori del manifesto propongono (ordinano? I Futuristi me li sono sempre immaginati come gente che grida, più che parlare) di sostituire i critici con dei “misuratori” e di accompagnare le opere d’arte con delle formule che ne giustifichino il valore.

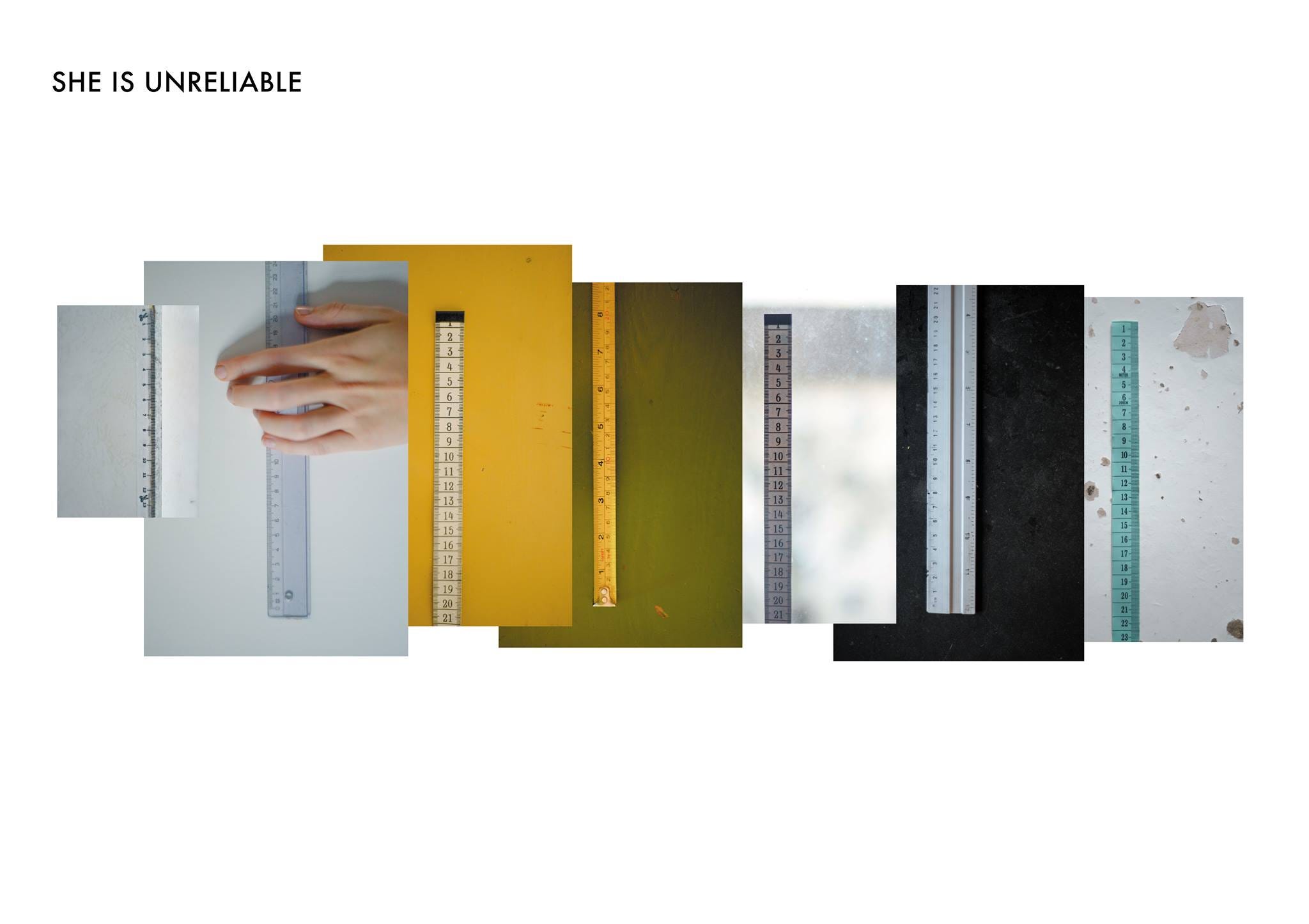

È il meccanicismo estremo, una roba che a me fa accapponare la pelle e manda all’aria tutti i discorsi sull’esperienze estetica. Ma, per quanto sia un approccio che a me non piace, è UN approccio, e chiunque è libero di ispirarsi, adottarlo e riadattarlo. È una strategia, la fotografia è inaffidabile.

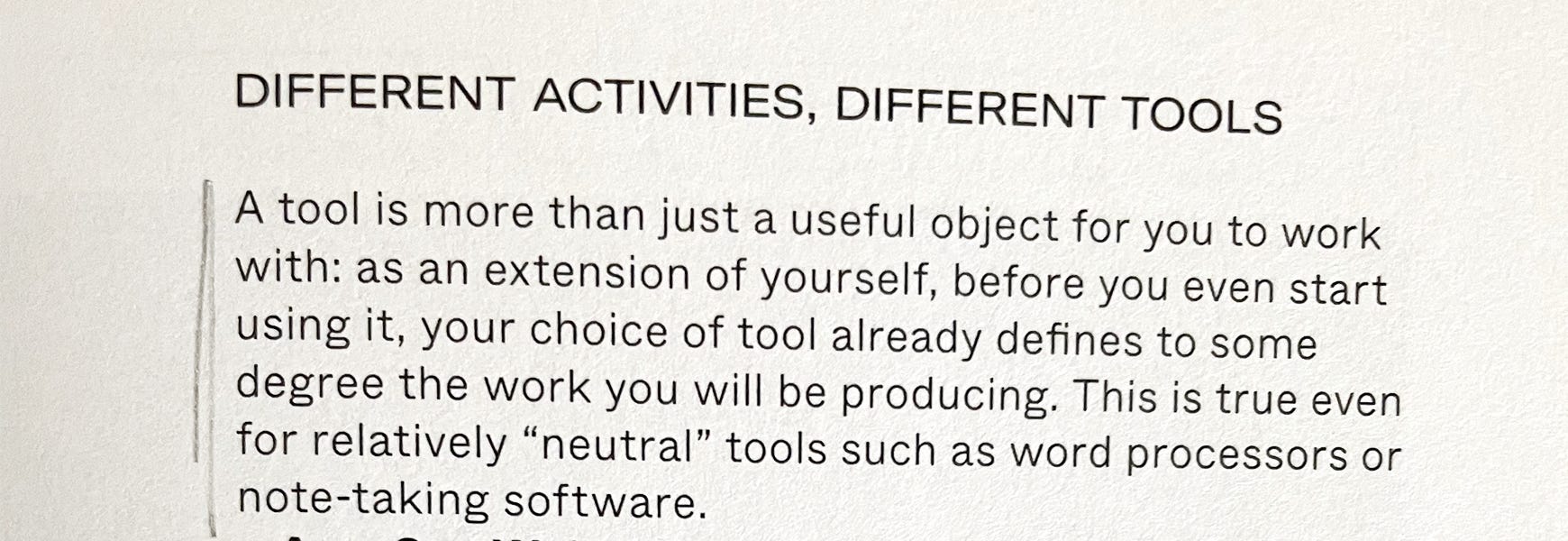

Qualsiasi sia il metodo o lo strumento (e ce ne sono tanti e ugualmente validi) che decidiamo di utilizzare per trasformare un mucchio di foto in un lavoro, l’unica cosa da ricordare, secondo me, è che nessuno di questi è neutro. Influenzano in qualche modo il modo in cui facciano quel lavoro e il risultato che otteniamo.

Per fare un esempio: stampare le foto piccoline e a bassa qualità può aiutare a ridurre la mole del mucchio, a vedere il progetto nell’insieme. Ma a scapito dei dettagli, delle associazioni delle coppie, o triplette, di immagini che lavorano bene insieme.

Secondo David Freedberg “siamo stati educati a parlare e pensare, rispetto alle immagini, evitando il confronto” con questo potere che le immagini esercitano su di noi.

«Anche noi avvertiamo “un vago timore” di fronte all’abilità creativa dell’artista, anche noi temiamo il potere delle immagini che egli forma e la loro misteriosa capacità di elevarci e di turbarci. Esse ci mettono in contatto con certe verità su noi stessi in modi che si possono descrivere soltanto come magici, oppure ci ingannano come per sortilegio […]». David Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico. Einaudi, edizione 2009.

E a questo vago timore si aggiunge il disagio soggettivo dell’esporre il proprio lavoro, del metterlo sotto agli occhi di un pubblico. L’incubo di ricevere un brutto voto, di aver sbagliato, o addirittura che il mondo là fuori resti del tutto indifferente a tutti i nostri sforzi.

«Ogni volta che un nostro scopo è frustrato, proviamo una sofferenza psichica che può appartenere alla classe delle emozioni o a stati soggettivi più duraturi. Il dispiacere è un tipo di sofferenza psichica, in particolare, l’emozione che si accompagna all’assunzione che un nostro scopo è frustrato; il timore a sua volta è la sofferenza psichica che si accompagna all’assunzione di un rischio, cioè della probabilità di frustrazione di uno scopo. In un certo senso, dunque, il timore è l’anticipazione di un dispiacere, ma al tempo stesso è un modo di prevenire il dispiacere; se assumo che è probabile che in certe condizioni un mio scopo sia frustrato, posso cercare di cambiare quelle condizioni per evitare tale frustrazione.

La vergogna è il campanello d’allarme delle brutte figure; è il dispiacere o timore della frustrazione di un proprio scopo della buona immagine e/o dell’autostima. In altre parole, chi si vergogna è dispiaciuto o timoroso che gli altri o lui stesso possano avere una valutazione negativa di lui, cioè assumere che egli non ha potere di, rispetto a un qualche scopo che egli assume rilevante per il proprio scopo dell’immagine e/o dell’autoimmagine; uno scopo rispetto al quale vuol mostrare di essere adeguato». Cristiano Castelfranchi, Che figura. Emozioni e immagine sociale. Il Mulino, 2017.

I giorni del giudizio fanno paura. Sono momenti in cui siamo vulnerabili attraverso il nostro operato. Purtroppo in campo fotografico sopravvive ancora l’idea che più il giudizio è severo, più stimola il miglioramento. Può succedere, ma non è la norma per l’apprendimento.

Il giudizio è, in fotografia, è soggettivo. Può essere autorevole, giusto, condiviso, ma non è mai una misura oggettiva di un lavoro. Si rifà alla dimensione dell’esperienza personale del giudice ,oppure ad alcuni parametri condivisi, di solito da un gruppo ristretto, all’interno di un contesto specifico. Un giudizio ha tanto peso quanto potere ha l’entità che lo emette, potere conferito da un certo status sociale, da autorevolezza o da noi stessi (“mi fido ciecamente del tuo giudizio”). Non va subito, imposto e nemmeno preso come oro colato. Può (e talvolta deve) essere un attimo elaborato.

In psicologia esistono studi sulla formazione e sull’apprendimento che si occupano dei processi di valutazione (di una prestazione lavorativa o di un compito, per esempio). La valutazione non dovrebbe mai essere imposta dall’alto, ma un processo consesuale con riferimenti condivisi. In molti casi dovrebbe essere una conversazione.

Valutare è una via di mezzo tra la dimensione completamente soggettiva e una più oggettiva. “Oggettivo” è il risultato di una misura, non si può discutere8. Esite un riferimento fisso e condiviso da un gruppo di persone, così ampio da dare la percezione che sia una proprietà universale. Posso dire che questo tavolo misura due metri, e ci capiamo sia a Torino che a Catanzaro, perché da qualche parte c’è IL metro di riferimento. Quando le misure erano basate su entità concrete, come parti del corpo, si capisce che non era così facile confrontarsi come lo faremmo oggi.

Esistono dei riferimenti oggettivi per “misurare” una fotografia? Sono condivisi da tutti i fotografi del mondo oppure da gruppi più ristretti? Per esempio: il fatto che una fotografia sia mossa o sfocata è oggettivo. Chiunque abbia mai preso in mano una macchina fotografica per un po’ di tempo ha presente cosa voglia dire “a fuoco” e cosa no. A volte possono esserci dei dubbi “di precisione”, tipo forse “è un pochino fuori fuoco” e chi ha più esperienza lo vede più di chi è neofita, ma ci siamo capiti.

Se seguiamo questo discorso possiamo considerare “misure” il fuoco, il movimento, la composizione, l’esposizione e via dicendo. Forse ce ne sarebbe una per ogni aspetto tecnico, diciamo, dell’immagine. Cosa possono dirci queste “misure” sul fatto che una foto sia da tenere o da scartare? Qualcosa, ma non tutto.

Un ritratto fuori fuoco va bene si o no? Dipende. Se è una fototessera, no. Se mi hanno commissionato un lavoro documentaristico-editoriale intorno alla storia dell’ultimo eremita delle Ande che alleva unicorni, magari ad un certo punto ha senso che la sua faccia si veda bene con tutti i dettagli. MA: se invece di un editoriale sto preparando progetto autoriale sugli eremiti dei quali non c’è traccia da nessuna parte? Ecco, allora forse la foto sfocata può avere senso.

Mi dispiace per i Futuristi, ma in fotografia non possiamo applicare formule matematiche, non è scienza. Usiamo principi scientifici e tecnologia, ma per creare qualcosa di diverso.

Mettere ordine nel mucchio di fotografie sarebbe più veloce con un “righello” che ci dica quali sono le immagini da tenere e quali da scartare. Ma a chi fotografa non serve un (altro) strumento di precisione, così come l’alchimista non aveva bisogno del termometro, o delle nozioni di temperatura e gradi. Forse perché la fotografia è una pratica giovane, forse perché un po’ somiglia all’alchimia. Forse perché non è l’Arte che domina il reale, così come gli Antichi Greci la intendevano, ma è terrena, sensibile e imperfetta.

Ho comprato Portfolio! quando è uscito, nel 2015. Secondo me è un libro molto chiaro per chi parte proprio da zero a lavorare con le fotografie, a costruire un progetto e non ha proprio idea di cosa sia un portfolio. So che molte persone che leggono Making Pictures hanno già una certa esperienza, queste “istruzioni” vi sembreranno banali. Portate pazienza, mi servono per arrivare dove ho in mente di accompagnarvi. ↩

Augusto Pieroni, Portfolio! Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche. Postcart, 2015. ↩

E, onestamente, credo che l’AI, se addestrata bene, sia molto più brava di noi in questo. Un giorno ci supererà anche sul lato emotivo? Chi lo sa! Ma forse a quel punto saremo obbligati a riconoscere che non siamo degli essere supremi che dominano la terra. ↩

E forse ce ne stiamo rendendo conto solo ora, che molte entità si stanno trasformando o scomparendo. Un po’ come abbiamo cominciato a capire il linguaggio studiando le afasie. ↩

Ci sono rami della paleontologia che si distaccano dal paradigma cerebralista, secondo il quale lo sviluppo del cervello umano è ciò che ha trainato l’umanità preistorica verso quella attuale.

«L’originalità dell’uomo, come scrive ancora Leroi-Gourhan, non è da ritrovare nel dualismo che opporrebbe l’uomo zoologico all'uomo spirituale, ma nell’avvento di una biologia che gli è propria.

Contrariamente all’opinione dominante, ciò che ha reso possibile la maturazione progressiva di un corpo animale in direzione della sua umanità non è stato né l’innesto in esso di un’anima intelligente né l’emergere di un cervello più sviluppato, ma il con-trario». Alfredo Zenoni, Il corpo e il linguaggio nella psicanalisi. Bruno Mondadori, 1999. ↩

Questo breve saggio di Calvino è la base del racconto L’avventura di un fotografo, scritto anni dopo e con idee rivisitate. Per approfondire: Lucia Re, Calvino e l’enigma della fotografia. ↩

Alexandre Koyré, Dal mondo del pressapoco all’universo della precisione. Piccola Biblioteca Einaudi, 2000. ↩

Ci sarebbe qui da fare un discorso sul margine di errore e le caratteristiche degli strumenti. Ma non ci serve, restiamo sul facile). ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.