#3.9 Il vaso di Pandora

Comunicazione di servizio: mancano tre mesi alla fine del 2023, Making Pictures presto compirà due anni: grazie per il vostro supporto fino a qui!

Non ho ancora definito gli argomenti dell’anno prossimo, ma ho intenzione di continuare per tutto il 2024, sia la versione italiana che quella in inglese. Cose belle stanno succedendo dietro le quinte e gennaio porterà anche qualche cambiamento. Sto cominciando anche a decidere il “design” della versione stampata da mandare a chi ha deciso di abbonarsi annualmente (per la prima volta o rinnovando). Vi farò sapere al momento giusto ;)

E bon, alla fine era una comunicazione di servizio un po’ farlocca, ci dobbiamo aggiornare su tutto!

Ah, c’è anche un’ultima cosa. Il 2024 dovrebbe essere anche l’anno in cui discuterò la tesi in discipline psicosociali e deciderò se continuare con la laurea magistrale o chiudere così il percorso. Il futuro non mi è ancora molto chiaro, ma si prospetta avventuroso.

Grazie di nuovo per il supporto, e buona lettura!

Settembre è una soglia, contiene tutto il tempo sospeso tra le vacanze e l’inizio di nuovi progetti (o viceversa). Non importa il senso di percorrenza, settembre è così sottile che non si fa nemmeno in tempo a strappare la pagina del calendario che è già ottobre. Peggio di aprile. O febbraio, che ha pure un paio di giorni in meno, ma non è mai così corto.

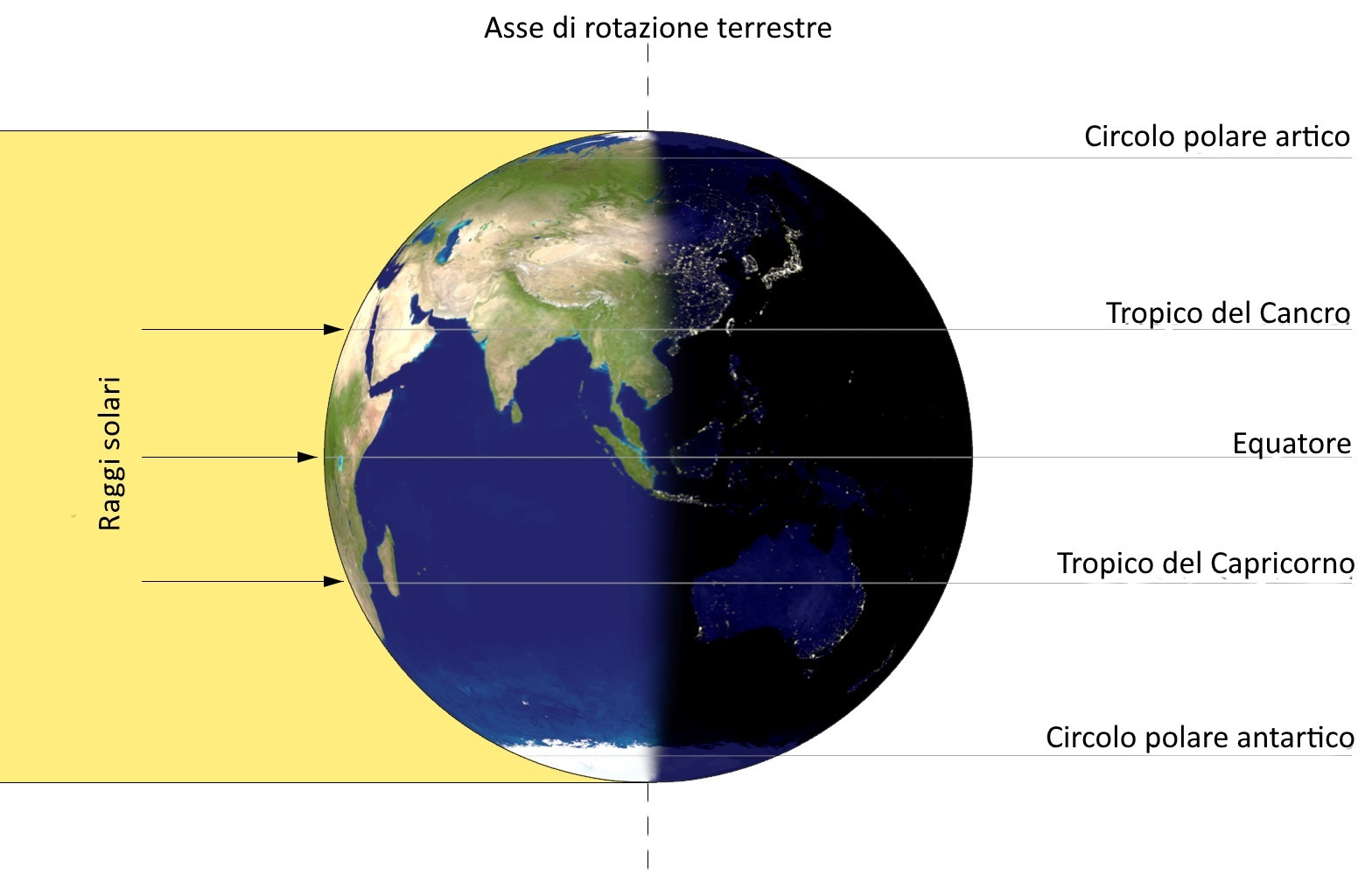

C’è chi considera settembre il “vero” Capodanno. Ha senso. Per molti versi l’equinozio è un passaggio più significativo di quello cronologico dettato dal calendario gregoriano tra San Silvestro e il primo gennaio. Le giornate si accorciano visibilmente, è l’inizio del semestre oscuro. È il rito del Mabon, è Ade che rapisce Persefone per portarla negli inferi.

L’equinozio è il momento in cui la luce e le tenebre sono in equilibrio, giorno e notte hanno all’incirca la stessa durata.

Abbiamo chiara la spiegazione astronomica (perché, più o meno, la impariamo da piccoli a scuola) ma il significato emotivo e sensibile resta un po’ fuori fuoco. Magari c’è, ma è legato a tradizioni “diverse”: neo-paganesimo, Wicca e culti celtici. O anche culture lontane, antiche, che preferiscono la magia alle nostre spiegazioni scientifiche, per quanto possa sembrarci strambo.

Cultura e società sono fattori che influenzano il punto dal quale osserviamo il resto del mondo, significato dell’equinozio compreso. Non determinano il nostro sguardo in maniera rigida, ma agiscono sul modo in cui interpretiamo tutto quello che ci sta intorno, in maniera tanto maggiore quanto più l’oggetto della nostra attenzione è ambiguo e distante dalla nostra esperienza. In tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo c’è sempre, anche, l’impronta della cultura.

La psicologia è la scienza che studia le dimensioni consce e inconsce di emozioni, pensieri e comportamenti1, e lo fa adottando metodologie e approcci spesso molto diversi tra loro. A volte coinvolge anche altre discipline, come la biologia, la sociologia e l’antropologia. C’è chi indaga il singolo individuo, mente e cervello fino all’ultimo neurone, e chi guarda alla persona nel suo contesto, abbracciando sempre più spazio: individuo, famiglia, comunità, società e cultura.

Jerome S. Bruner è stato uno studioso che ha cercato di spingere la ricerca verso una nuova prospettiva, quella della psicologia culturale. In poche parole: concentrarsi sul rapporto uomo e cultura, guardare a quest’ultima influenza psiche e comportamento (e viceversa). Non voleva creare una nuova disciplina ma colmare delle lacune, dare spiegazioni che non potevano essere espresse in altro modo.

«[…] gli esseri umani non sono limitati ai confini della loro pelle; essi sono espressione di cultura». Jerome S. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale. Bollati Boringhieri, 1992.

Anche quando fotografiamo siamo più che individui confinati nella nostra pelle, anche se spesso tendiamo a guardarci un po’ troppo l’ombelico. Non lo dico per offendere. A me succede, anche se spesso me ne rendo conto solo dopo un po’ di tempo. D’altronde viviamo ogni esperienza da un punto di vista unico, il nostro, che nessun’altra persona al mondo può avere. Tenere in mano una macchina fotografica può aumentare la percezione distorta che l’unica realtà “vera” o, almeno, quella più importante, sia la mia e sia anche solo “mia”, in quanto creata da me. Come se fossi un’entità autonoma ed eterna, in ogni istante.

«Poi riflettei che tutte le cose capitano a ciascuno esattamente, esattamente adesso. Secoli di secoli e solo nel presente succedono i fatti […]». Jorge Luis Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano in Finzioni. Gli Adelphi, 2003.

«Come Franz Kafka ha detto al giovane Gustav Janouch, “nulla può ingannare tanto quanto una fotografia”. Nulla può ingannare altrettanto perché nulla promette allo stesso modo la verità. È questa promessa di fedeltà, di un legame speciale con la realtà a rendere l'inganno così assoluto». David Levi Strauss, Perché crediamo alle immagini fotografiche. Johan & Levi, 2021.

Mettere in fotografia quello che abbiamo in testa è difficile. Farlo considerandoci non solo “noi”, ma anche “esseri culturali” forse lo è ancora di più. Cercare di mettere a fuoco la propria cultura è un po’ strappare il velo di Maya di Schopenhauer, che considerava la realtà come volontà e rappresentazione. È come provare a guardare il codice sorgente del nostro mondo.

/* C program to display "Hello World!"*/

/* Header file for input and output functions */

#include <stdio.h>

/* Main function. Where the execution begins */

int main(void) {

printf("Hello World!");

return 0;

}La parola cultura ha molti significati che possono cambiare in base al suo utilizzo. Nel senso comune tendiamo ad associarla a qualcosa di valore, si dice infatti “patrimonio” culturale. In realtà la cultura è “tutto”.

«… gli antropologi intendono per cultura non solo gli “alti” prodotti dell’intelletto, come arte, letteratura, o scienza, ma l’insieme di tutte quelle pratiche, usi, consuetudini e conoscenze, per quanto banali e quotidiane, che una comunità umana possiede e attraverso le quali si adatta all’ambiente e regola le proprie relazioni sociali». Fabio Dei, Antropologia Culturale. Seconda edizione. Il Mulino, 2012.

La cultura può essere quella di un’intera società, di un’organizzazione o di una comunità. Perfino una famiglia può avere una sua piccola cultura, nel senso dell’insieme di valori, pratiche e norme che regolano le relazioni e i significati.

La fotografia è, e fa, cultura. Questo NON vuol dire che le fotografie devono stare nelle gallerie. O, peggio, che la forma di fotografia più “vera” è quella che finisce esposta, che il fine ultimo, più prestigioso, del fotografare è quello di farnee una mostra o un qualsiasi altro prodotto pubblico.

“Il Don Chisciotte” mi disse Menard “fu prima di tutto un libro ameno; adesso è occasione di brindisi patriottici, di arroganza grammaticale, di oscene edizioni di lusso. La gloria è una forma di incomprensione, forse la peggiore”». Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autore del Don Chisciotte in Finzioni. Gli Adelphi, 2003.

Non c’è nessuna graduatoria. Casta fare classifiche tra cultura “alta” e cultura “bassa”. Ci sono elementi di cultura che sono intrattenimento, altri che ci permettono di dare un significato alle nostre esperienze, altri ancora che ci fanno fare esperienze: estetiche, emotive e/o cognitive.

Il modo in cui fotografiamo, gli strumenti e le macchine che utilizziamo, sono prodotti della cultura e, a loro volta, la influenzano. Cultura non è solo quella cosa che sta nei musei.

«“Now can you see the monument?” begins American poet Elizabeth Bishop’s poem about historical events and their commemoration, “The Monument”. Its seventy-seven subsequent lines are devoted to describing a weird wooden heap, built of boxes, “poles, and boards”, that seems to infect its very environment, so that the sky and sea behind it look as if they, too, are made of wood. The monument renders its own setting unreal, artificial, “a romantic scene” […]. The monument is, indubitably, a monument; yet, it also “wish[es]” and “want[s]” to be a monument. This contradictory ambition on its part, to be what it already is, gives the structure an uncanny life. Living/decrepit, all-too-real/ fake, failed yet indefatigable, the monument gets mixed up with the world and the story of the world, confusing the viewer.

The monument is not the conclusion of an event, as it had at first seemed, but rather, the origin of one. “Watch it closely”, the poem’s speaker advises». Lucy Ives, Where We’ve Been, Where We’re Going? Why? in Foam Magazine #59, Histories. The Archival Issue.

La cultura sono delle “lenti”, più o meno trasparenti, attraverso cui guardare. Influenzano un po’ il modo in cui esploriamo il mondo, l’ordine e l’importanza che diamo alle cose, i nostri giudizi.

Può capitare di dimenticarsi di avere addosso questi occhiali, di pensare che il nostro punto di vista sia unico, naturale e giusto. E più ci circondiamo di persone che avvalorano la nostra convinzione, più questa si rinforza, anche quando porta a giudizi totalmente ridicoli (una volta smascherati). Può succedere a chiunque, non solo ai leoni da tastiera che pascolano nei social network.

«La frase “noi uomini bororo siamo arara rossi” fu registrata per la prima volta a fine Ottocento dall’esploratore e etnografo tedesco Karl von den Stein. In più questa tribù celebra periodicamente un rito in cui gli uomini, ricoperti di piume di pappagallo, invocano l’aroe, lo Spirito, di cui i pappagalli erano la manifestazione.

E per buona parte del ‘900 vari accademici si sbizzarrirono sul tema della “mente primitiva” e del “prelogismo”. In particolare, fu il filosofo francese Lucien Lévy-Bruhl a sostenere che questo tipo di mentalità si fondasse su principi diversi da quelli della logica razionale, non riuscendo a distinguere tra uomo e animale, tra i pappagalli e il loro mitico antenato comune.

Il fatto che nella vita quotidiana i bororo non si comportassero come dei volatili non destò sospetti, a quanto pare, finché l’antropologo Roger Kessing sollevò la questione: “Fermi tutti: siamo sicuri di dover interpretare la cosa alla lettera?”». Riccardo Vedovato, Sei un pappagallo? La mente “primitiva” e il pensiero metaforico, 2021.

Fino a buona parte del XX secolo l’antropologia descriveva popolazioni “non civilizzate” caratterizzate da forme di pensiero primitivo, incapaci di formulare analogie e metafore. Ci è voluto un po’ perché ci si accorgesse che dire “siamo pappagalli rossi” per i Bororo, è simile a “sei una volpe” e che, quindi, tutto il discorso sul pensiero primitivo non si reggeva molto in piedi2.

In circolazione ci sono libri su libri che smontano le convinzioni del passato. E non lo fanno tanto per far vedere quante cose in più sappiamo, o per dire qualcosa di nuovo, diverso e originale, quanto per costruire e rinnovare la cultura attraverso il dialogo.

«Ma, come ho già osservato, la cultura non è tutta d’un pezzo, e nemmeno il suo patrimonio di storie. La sua vitalità risiede nella sua dialettica, nella sua esigenza di venire a patti con opinioni opposte, con narrazioni conflittuali». Jerome S. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita. Economica Laterza, 2006.

La fotografia è uno dei mezzi attraverso i quali possiamo mantenere acceso questo dialogo, ognuno con le proprie modalità e capacità. Questo non vuol dire, però, che “basta” fotografare. Perché se continuo a fotografare il mio ombelico o le cose come sono sempre state, sto portando avanti un monologo e non un dialogo, riproponendo ancora e ancora gli stessi modelli culturali di sempre.

Il “gioco” sta nel guardare le cose come se fossero strane, lontane. Alienarci, come se venissimo catapultati nella nostra realtà da un altro pianeta: tutto quello che passa per normale, non lo è più. Per poi restituire, nella forma di immagini, un’esperienza, che è sì soggettiva, in quanto nostra, ma che può essere universale.

Dico poco, e cosa ci vorrà mai.

Scrivere come la fotografia crei e sia creata dalla cultura è come scoperchiare il vaso di Pandora. Usciranno di sicuro un sacco di cose brutte, ma in fondo c’è dentro anche la speranza.

Iniziamo parlando della situazione in cui vogliamo esplorare una cultura diversa dalla nostra. C’è il rischio di guardarla in modo superficiale, di produrre qualcosa che ha l’impronta del turista. Che può anche andare bene, ma se rimane chiaro che quel lavoro è uno sguardo esterno e veloce su una comunità o territorio, e non un’esplorazione. Si tratta di essere un po’ onesti nel dichiarare il punto di vista, secondo me. Caso ancora peggiore: produciamo qualcosa che ha l’impronta del colonialista, perché quello che è diverso è affascinante ed esotico. Quello che sto guardando mi interessa per un qualche motivo o solo perché è “diverso”? Che poi sarebbe interessante anche produrre un lavoro del genere, ma solo se la voce che la produce è chiara e può aprire un discorso.

Anche quando i sistemi di poteri sono chiari, non è facile riportarli in immagine.

«The artist invokes the power of play to investigate how we understand race, gender, and other constructs that inspire social and economic exclusion. These forms of exclusion are sometimes obvious and overt, but mostly they simmer beneath the surface. This makes them hard to identify, and even harder to oppose. De Andrade is concerned with how small gestures and everyday human interactions reveal larger patterns in society». Foam, The Power of Play within the work of Jonathas de Andrade.

Cambiamo situazione. Diciamo che voglio provare ad esplorare con la fotografia qualcosa di cui faccio parte, diciamo la comunità in cui vivo, o la mia famiglia. Non per forza le persone, ma anche gli spazi o gli oggetti. Indagare la propria cultura può essere difficile, proprio perché ne siamo immersi e circondati, molte caratteristiche per noi sono normali e trasparenti. Ci vuole un po’ di sforzo di attenzione, e pratica, per imparare a vedere le cose senza i nostri occhiali, da fuori.

Possiamo farci trascinare dalla tentazione di esaltare, di mostrare sotto una luce positiva, perché c’è affetto, orgoglio verso il mondo che vediamo. Ma, può anche succedere di farsi tirare dal polo opposto, quello negativo, e di andare a cercare tutto quello che è eccezionale perché nascosto, truce e brutto. Non c’è un approccio giusto e uno sbagliato, non c’è da trovare una risposta definitiva, fare il progetto fotografico che mostra la “realtà”, punto e basta. La questione è tra calare una visione e alimentare un dialogo.

Ci sono alcune correnti psicoanalitiche che sostengono che il linguaggio uccide l’immagine. Non entriamo nei dettagli dell’intricatissima questione, ma per il nostro discorso possiamo dire che le risposte, quelle assolute, uccidono l’immagine nel senso che eliminano quell’ambiguità necessaria a lasciare spazio all’interpretazione. All’immaginazione, appunto, di chi osserva ma anche della nostra, che osserviamo una fotografia che è qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto mentre la stavamo scattando. La visione dell’occhio e quella della macchina fotografica sono due cose diverse.

Per fare un esempio per me è la differenza tra guardare, oggi, i lavori di Ansel vs. quelli di Robert Adams.

Le immagini di Ansel Adams sono maestose, è un’esperienza estetica che può essere anche travolgente. Ed è un tipo di sentire che ho ritrovato in altre occasioni. Tipo la prima volta che ho visto il Grand Canyon, che è talmente enorme che sembra tirarti dentro anche se sei a cinque metri dal bordo. O anche in Yosemite, dove giri una curva e ti ritrovi nella piana sotto El Capitan. E anche se è il momento della giornata con la luce peggiore, tu ti imbamboli lì sotto e pensi “apperò, che roba”.

Ma poi per me è finita lì. Bellissimo ricordo, magnifico panorama, ma è quello e basta. Da qualche parte ho letto che il lavoro di Ansel Adams risveglia la coscienza ecologica. Insomma. È una traccia di qualcosa di meraviglioso che potrebbe, o non potrebbe, esserci più in futuro. Mi fa venir voglia di andarci, sì, ma non di riflettere sull’impatto della siccità sugli ecosistemi montani. E poi, non credo che Ansel Adams abbia mai fotografato con in mente la crisi climatica. Erano gli anni ‘40 e lui viveva in Yosemite insieme alla moglie Virginia Best. La famiglia di lei aveva un negozio di souvenir e dipinti, il Best’s Studio proprio nel parco. Questa era la sua vita.

Ma c’è di più. Per la cultura fotografica dell’epoca Ansel Adams non era il “maestro” di oggi, anzi! Si vocifera che abbia ricevuto la sua dose di critiche, anche piuttosto pesanti.

«Running counter to the work of Adams and Weston in the 1930s was another view—that artistic themes should be “socially significant,” meaning directly concerned with man’s works and ideologies. Many, especially East Coast and European intellectuals, felt Ansel’s love of the beauty of nature to be sentimental and naïve. French photographer Henri Cartier-Bresson was saying, “The world is going to pieces and people like Adams and Weston are photographing rocks!”». Robert Turnage, Ansel Adams: The Role of the Artist in the Environmental Movement. Marzo, 1980.

Anche Robert Adams lavora nell’Ovest americano, ma si concentra sull’interazione uomo-natura. Sono fotografie forse meno accattivanti, meno spettacolari, dal punto di vista estetico. Per questo, forse, sono un po’ meno “comprensibili” dalle persone che cercano quel tipo di paesaggio, che pensano che la fotografia debba lasciare a bocca aperta, restituire sempre la sensazione come di fronte al Grand Canyon. Le immagini di Robert Adams rimangono libere e aperte. Magari non sono le fotografie che ti fanno venir voglia di andare in quel posto, ma ti portano a chiedere “cosa sta succedendo lì?”.

«Making a presentation about the two photographers was interesting. They have a lot commons and differences. Before they became full-time photographers, they have different jobs or interests. They both experienced illness in childhood. They both love nature photography. But their focus is different. For Ansel, he showed us the majestic view of nature. Ansel is a great environmentalist, too. But he got critic because the lack of people in his photograph. […]. For Robert, he has photographed the changing landscape in American West, he presented us a way to see the nature and human influence». Hang Zhao, Summary: Ansel Adams & Robert Adams.

Mettere vicino i due Adams è un gioco. Non so quanto questo confronto sia valido, visto che hanno vissuto in periodi storici e ambienti diversi. Forse esistono accoppiate più significative ma, poveri loro, condividendo lo stesso cognome il loro “destino culturale” è quello di finire sempre insieme ;)

Oppure no? Bisognerebbe parlarne. Aprire un discorso. Rimestare generi e categorie (fotografia di paesaggio, natura, persone con lo stesso cognome), e creare un po’ di nuova cultura. Aprire il vaso e liberare tutto quello che c’è dentro.

«Prima di questo momento l'umanità aveva vissuto libera da mali, fatiche o preoccupazioni di sorta e gli uomini erano, così come gli dei, immortali. Dopo l'apertura del vaso il mondo divenne un luogo desolato ed inospitale, simile ad un deserto.

Con il mito del vaso di Pandora la teodicea greca assegna alla curiosità femminile la responsabilità di aver reso dolorosa la vita dell’uomo». Da Wikipedia, Vaso di Pandora.

Alla faccia degli antichi Greci, creare un po’ di disordine, ogni tanto, fa solo bene. Altrimenti, tutto quello che ci resta, è solo il peggio del patriarcato. E non ci sono nemmeno i cavalli.

Fonte: unobravo.com. ↩

Sembra semplice aneddoto, ma cose come questa hanno eroso le basi di tutta una serie di idee sulla supremazia e sulle razze. Ben vengano gli aneddoti. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.