#1.10 La fotografia è un linguaggio

Uno dei miei ricordi più vecchi è di due fotografie che ho scattato al mare quando avevo sei anni. Ricordo sia la macchina fotografica che le immagini, il posto e l’ora.

C’è una parte della nostra memoria a lungo termine che si chiama memoria episodica. Raccoglie gli engrammi1, le tracce degli eventi che viviamo o ai quali assistiamo nel corso della nostra vita. La memoria episodica è una delle componenti che definisce la nostra identità ed è in forte relazione con le emozioni e con le parti più antiche del nostro cervello. Ricordiamo meglio un evento emotivamente significativo, tranne quando la sensazione è troppo forte. A quel punto lo stress sollecita la produzione di ormoni che inibiscono l’ippocampo e non si registra più nulla, è una difesa.

I primi anni ho fotografato semplicemente per il piacere di farlo. C’è chi si avvicina alla fotografia quando scopre che può diventare un mezzo per esprimere sé stessi e, probabilmente, avrei detto qualcosa di simile se me lo aveste chiesto all’epoca. Quando non sappiamo bene come definire qualcosa che sentiamo, o quello che facciamo, ci ancoriamo alla risposta media più di frequente, è normale.

Guardando indietro posso dire, con un certo grado di certezza, che mi trovavo in piena fase di consumo delle immagini. Le divoravo, ogni giorno, dai libri, dalla televisione, dalla realtà, da Internet. Pinterest e Instagram non esistevano, scaricavo, stampavo e salvavo in cartelle. Ne scattavo anche tantissime, ma anche il quel caso era più per un uso personale che per mostrarle al mondo. La pratica mi faceva stare bene così come stare bene mi faceva fare pratica.

Prima che i bambini imparino a parlare la lingua degli adulti di riferimento, passano anni in cui esplorano tutte le possibilità di articolazione, espressione e comprensione. Nei primi mesi non c’è un vero e proprio intento comunicativo, alcune espressioni servono solo per far pratica e per vedere “che cosa succede”, per capire quale risposta ricavano dall’ambiente sociale che li circonda e per acquisire lessico e struttura. In qualsiasi linguaggio la comprensione è sempre maggiore della produzione, e la precede.

«ALEXIS DAHAN —What is the difference between a skilled photographer and everybody with a telephone?

STEPHEN SHORE — I think it is a number of things. It is the intention because framework is part of the intention. But it is also the understanding of visual grammar. Let’s compare it with verbal language. You can take a picture that is in focus, well exposed, with content, a picture plane, and four edges, but even my cat can do this! And I mean that literally. Formally, it’s a complete photograph, even though it has been made without any sense of visual grammar or visual structure. On the other hand, while a photograph can be made without any sense of structure, in order to produce language you need a basic understanding of the structure of language». Alexis Dahan, Stephen Shore On photography Vs Instagram. Purple Magazine, 2015.

Per scrivere la lista della spesa mi basta conoscere una certa quantità di lessico, senza dover tirare nemmeno troppo in ballo morfologia e sintassi2. Per scrivere una poesia ci vuole una conoscenza diversa. Più ampia?3

Ora, non vorrei partire per la tangente. Ho messo il punto di domanda perché è un’argomento che mi sta facendo fare tanti ragionamenti diversi e non ho ancora una risposta precisa. Da alcuni manuali di linguistica ho capito che la poesia è la forma di espressione verbale che richiede il più alto grado di consapevolezza delle strutture e delle potenzialità della lingua che si sta utilizzando. Ma è anche vero che molti manuali di linguistica mettono il pensiero consapevole e la ragione sopra tutto, dimenticandosi completamente della dimensione comunicativa e del sensibile. È la ragione che spiega alle emozioni cosa vuol dire sentire.

«Le lingue segnate che fanno uso anche della dimensione simultanea possono veicolare più dati di pensiero contemporaneamente. La possibilità del gesto di intrattenere un rapporto più diretto e immediato con le rappresentazioni sensibili […] ci permette inoltre di comprendere meglio il rapporto tra i sensi e le diverse forme di rappresentazione, come quelle artistiche: poesia, pittura, scultura.

[…] i sensi entrano in gioco nella costituzione delle esperienze umane e, in particolare, di quella estetica». T. Russo Cadorna e V. Volterra, Le lingue dei segni: storia e semiotica. Carocci editore, 2021.

Per il momento sono arrivata a questa conclusione: più che una consapevolezza acquisita “imparando” è molto più una questione di quanto siamo “immersi” in una lingua, in maniera consapevole o meno. La parte di prestazione linguistica è solo una frazione di un insieme più grande.

Negli esseri viventi il linguaggio è una predisposizione innata che viene attivata dalla stimolazione del contesto. Anche la fotografia è un linguaggio.

«Photos are taken everywhere in the world, and people spend their lives seeing photos every day. I’ve come to think that photography has a nature not unlike language and that it has different dialects too. The way photos are taken, and the way they are viewed, is affected by both geography and history. There are a lot of traditions mixed in too. I think my photos belong to an American dialect. When I started taking photos and chasing after my style, the Internet hadn’t evolved to what it is now. So I was totally immersed in the American tradition. That meant it was quite ordinary that I would be looking at the photos of famous American photographers like Robert Adams or Stephen Shore. This couldn’t help but have an effect on my own viewpoint and photography technique». Alec Soth, Intervista New Cosmos of Photography.

Ho scoperto questa cosa che già fotografavo da qualche anno. Ero scontenta, mi sembrava di aver esaurito tutte le opzioni possibili e sentivo la mancanza di altri riferimenti. Faccio fatica a ricostruire a posteriori quella situazione, ma ricordo bene la sensazione. Mi sentivo senza alternative, obbligata in una visione molto ristretta della fotografia che non faceva per me. Ora mi sembra che sia molto più facile accedere a prospettive diverse. Ma non so quanto sia un dato di fatto oppure sono io ad essere diventata più sensibile. O entrambe le cose.

Ad un certo punto ho cominciato a provare tutto quello che potevo. Ricordo un libricino del 2009, che oggi farebbe sorridere (probabilmente sarebbe un account Instagram), ma che all’epoca mi è stato molto utile, nel suo essere così diverso da tutti gli altri libri “seri” di fotografia.

Quando ho cominciato a lavorare con la fotografia, per me significava guardare a (e a volte anche interagire con) persone con molte più capacità ed esperienza senza potermi rinchiudere nella bolla del “lo faccio solo per me”. Nel momento in cui ho aperto partita Iva per me era chiaro che ero là fuori con chi faceva sul serio4 e che volevo fare meglio che potevo, senza ripensamenti.

Nello stesso periodo ho anche imparato che la fotografia è un linguaggio.

Un concetto a parole così semplice ma che ha ampliato la prospettiva in mille modi diversi.

Tutti abbiamo un’idea di cosa sia un linguaggio e improvvisamente passiamo dal vedere le foto da un modo per catturare momenti o pezzi di quello che vediamo a uno strumento per esprimere e raccontare qualcosa. Per molto tempo ho convissuto con questa associazione linguaggio fotografico-linguaggio verbale in testa, senza andare oltre. Non era un collegamento di equivalenza, perché è da subito chiaro che immagini e parole hanno caratteristiche differenti e che, spesso, non ha senso la traduzione né in un senso né nell’altro. A volte sono equivalenti, a volte creano legami supplementari e altre volte, infine, si rinforzano a vicenda.

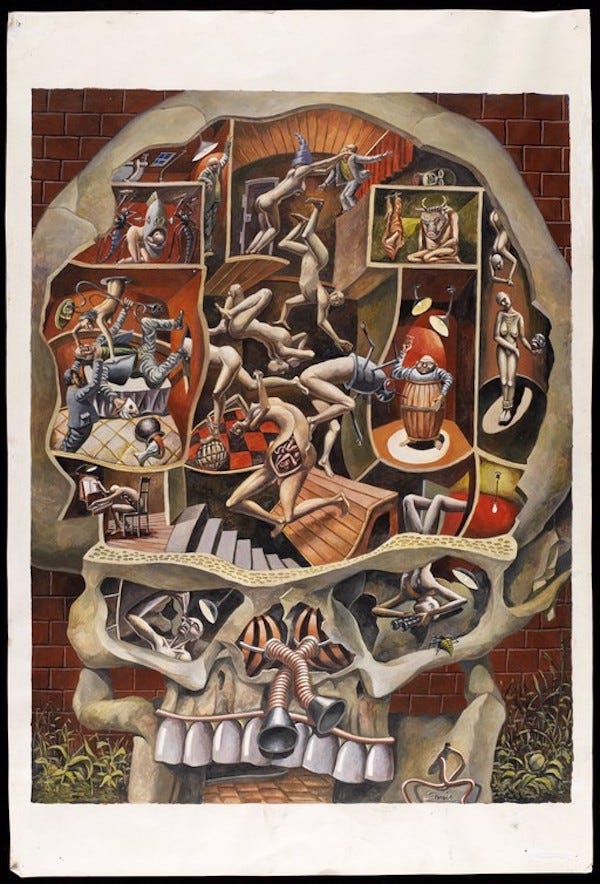

Era più un qualcosa legato all’approccio. Al modo in cui si suppone si debbano mettere insieme gli elementi, anche all’interno della stessa immagine, per creare un discorso. La sequenza, l’intenzionalità, i significati. E anche lo scopo: spiegare, documentare, esprimere ed informare. La necessità di avere sempre ben chiaro in testa i concetti dietro alle immagini. Un po’ come se si potesse applicare una qualche forma di analisi del testo alla lettura delle immagini, scomponendole in elementi minimi. Il che, a volte è utile, ma è anche un criterio limitante. Come se ci fosse una predominanza delle facoltà cognitive e il sentire, l’istinto, fossero solo materia grezza da passare in un analizzatore per creare un discorso valido.

La fotografia è un linguaggio. È vero.

Ma che cos’è il linguaggio?

«What does it mean to be literate in photography? Superficially, it might suggest an ability to “read” a photograph, to analyse its form and meanings. But what about the making of photographs? We would argue that literacy is more than just a command of the mechanics of a particular “language”. It also takes into account fluency of expression and sensitivity to material». Photopedagogy, What is Photo Literacy?

Parlare di linguaggio è come aprire un vaso di Pandora dal quale si riversano fuori una marea di conoscenze, modelli e teorie in evoluzione. Il linguaggio è una facoltà integrata, complessa, dinamica, multimodale5 e multifattoriale. Si studia da moltissimi punti di vista, analizzando diversi domìni come quello motorio, di comprensione, espressione e articolazione, oltre alla parte che riguarda la sfera verbale e del significato6.

«Il linguaggio (o, meglio, “facoltà del linguaggio”) è il prerequisito per le lingue; rappresenta il “supporto” sul quale le lingue vengono poi “installate”. Il linguaggio viene di norma definito come una facoltà dell’uomo che gli consente di creare sistemi di comunicazione abbinando contenuti e mezzi di espressione. Esso fa parte della dotazione innata che ogni membro della specie possiede al momento in cui viene al mondo, più o meno come il fegato, il naso, i piedi, ecc.

[...]

Il linguaggio non ha una sede chiara ed unica nel nostro organismo (a differenza ad esempio dell’apparato digerente o respiratorio), ma sembra “distribuirsi” all’interno di esso (coinvolgendo, ad esempio, cervello, polmoni, cavità orale, naso (per le lingue verbali), braccia e mani (per lingue dei segni), ecc.). Ben poco possiamo dire dei geni che regolano le nostre abilità linguistiche (se non che la ricerca di un fantomatico gene del linguaggio si è ben presto rivelata una chimera)». Linguisticamente.org, Parliamo una lingua o un linguaggio?, da F. Masini e N. Grandi Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sul linguaggio e sulle lingue. Bologna, Caissa Italia , 2017.

La maggior parte dei percorsi di fotografia richiede una qualche forma di prova di comprensione sotto forma di parole. C’è sempre una parte pratica, ovviamente, senza pratica si va poco lontano, ma la parola è sempre usata come un mezzo neutro, il campo principale del pensiero per descrivere e prendere consapevolezza del proprio fare fotografia. Il che ha senso, la lingua è il mezzo principale in cui, in genere, ci scambiamo idee, formuliamo pensieri e comunichiamo agli altri la nostra realtà interna ed esterna.

Dall’altro lato, però, questo rinforza l’idea che il non saper parlare di un qualcosa equivalga a non saperlo, non averne piena coscienza è un difetto. Non riuscire a spiegare a parole qualcosa può essere frustrante, soprattutto se si tratta di quello che sentiamo in maniera molto forte nel nostro corpo, in termini di emozioni, atteggiamento e azioni che ci sentiamo di fare.

È semplice: ci sono molte cose che non possiamo spiegare a parole. Si sentono e basta.

«Quando fotografo, cerco di cogliere “l’insieme”. Questo significa fidarmi dell’istinto e dell’impulso del momento. Non posso farlo soltanto con il ragionamento». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

LO SO.

Lo so quanto questa affermazione sia pericolosa in fotografia. C’è chi si nasconde dietro allo scudo del “è quello che sento e a me piace così”, dietro al talento e l’istinto. Che i dii della fotografia mi fulminino seduta stante se prendo le difese di questo approccio.

Ci sono persone che usano una macchina fotografica nascondendosi dietro al muro del sentire, che è un campo spesso molto misterioso per la maggior parte degli individui su questa terra, come se fosse un amuleto che giustifica tutto, quando i loro stessi sensi sono atrofizzati.

«Nel suo saggio Human Universe, Charles Olson postula che, a partire dai greci, il nostro sistema di linguaggio è diventato sempre più inerente alla descrizione di attività dell'intelletto e di concetti e ha perduto la sua capacità di esprimere esperienze in modo diretto [...]. La fotografia fornisce una finestra attraverso la quale possiamo vedere cose che ci fanno paura o con le quali non vogliamo avere un contatto diretto. Non si tratta solo di vedere cose che non sono disponibili o che non esistono più [...].». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

«Una nozione ampiamente accettata sul dolore sembra essere che “distrugge il linguaggio”. Ma non è vero: lo cambia. Difficoltà non significa impossibilità. Il fatto che all’inglese manchi un lessico adeguato a tutto ciò che fa male non vuol dire che sarà sempre così, solo che i poeti e i mercanti che hanno inventato i suoi dizionari non hanno ancora - in materia di sofferenza - fatto il lavoro necessario». Anne Boyer, Non morire. La nave di Teseo, edizione 2020.

Nelle lingua parlate produrre suoni e articolare un discorso sono due cose diverse7. Allo stesso modo in fotografia ci sono le immagini scattate per fare esercizio e altre che invece comunicano qualcosa.

Ora, a differenza delle parole, in fotografia è un po’ più difficile capire quale delle due situazioni ci troviamo di fronte. Il significato delle immagini è più ambiguo8 rispetto alle parole. Per non contare il fatto che una stessa fotografia può essere sia l’una che l’altra cosa al variare di contesto, cultura, periodo storico, caratteristiche di chi la produce e di chi la vede, mezzo sul quale viene mostrata e via dicendo. Il significato è sempre il risultato di un’interazione, si costruisce insieme.

Ve l’avevo detto che si sarebbe aperto un vaso di Pandora. Il linguaggio è una facoltà complessa, sia nel comprenderlo che nel produrlo. E allo stesso tempo è così naturale.

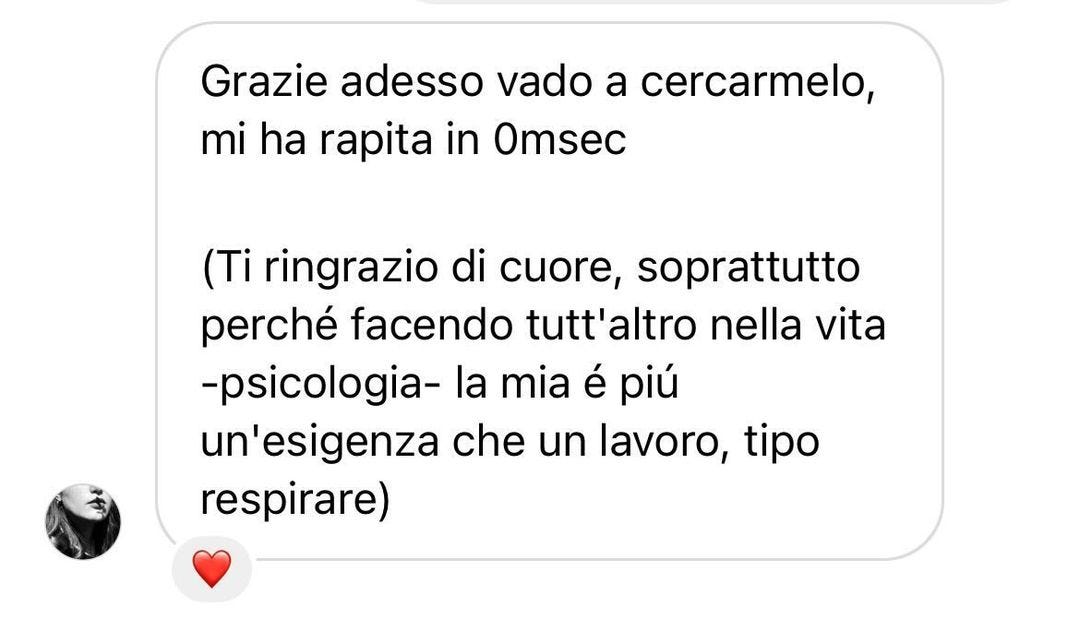

La settimana scorsa, mentre correggevo questo articolo, continuavo a pensare a questo stralcio di conversazione. Il referente è la fotografia, mi colpì il fatto che venisse associata ad una necessità fisica come il respirare.

So che collegare qualcosa di importante al respirare (o alla mancanza di respiro) è un modo di dire abbastanza comune. Ma guardando il lavoro di Elisa ho avuto la sensazione che fosse una risposta più che sentita, non solo il riflesso di un automatismo linguistico.

La fotografia per me, ora, è molte cose. Stavo per elencarne un po’, ma sarebbe stato molto più interessante avere le opinioni di altri.

Ho ricevuto un po’ di risposte diverse e variegate. Non me l’aspettavo, “che cos’è la fotografia per te?” è una domanda difficile, di solito. Riporto alcune delle risposte, alcune erano equivalenti, altre si sovrapponevano.

Alcune risposte sono vicine al mondo emotivo, altre alla sfera cognitiva e del pensiero, altre ancora al corpo. Un po’ come il linguaggio. Ma d’altronde, la fotografia è un linguaggio, no? Dopo tanto girovagare siamo ritornati al punto di partenza.

Il linguaggio è un sistema complesso che coinvolge il dominio affettivo, cognitivo e motorio. La capacità di esprimersi è legata a tutti questi ambiti, riuscire a farli crescere e curarli tutti insieme ha un effetto sul linguaggio. E sulla fotografia.

«Photo Literacy is therefore a specific type of understanding that combines visual, linguistic, emotional and physical acuity». Leslie Owen Wilson, Understanding the Revised Version of Bloom’s Taxonomy.

In fotografia, così come anche in altri ambiti di studio, il dominio cognitivo la fa da padrone. Anche i modelli, le teorie e gli strumenti di analisi sono focalizzati su questo campo. Strumenti e metodi, non sono mai oggettivi al 100%, sono sempre figli di società e cultura e questo ha senso nel nostro mondo dove ragione e prestazione la fanno un po’ da padrone9.

Per quella che è la mia esperienza: è un mix tra equilibrio e stile personale. Ci sono fotografi che puntano tutto sulla conoscenza di tecniche e attrezzature ma alla fine del mese scattano giusto tre foto in croce che potrebbero essere l’equivalente di un esercizio di grammatica in bella copia. Altri, invece, hanno un’intuito pazzesco, immersi nel proprio mondo emotivo e sensibili agli stimoli esterni, e rispondo creando immagini cariche di contenuto ma completamente in balìa della tempesta, a volte senza quella consapevolezza tecnica e compositiva che avrebbe potuto rendere l’immagine più efficace e forte nel suo esprimersi.

«Basta che cominciate a dire di qualcosa: “Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo!” e già siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può, e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia». Italo Calvino, L’avventura di un fotografo da Gli amori difficili, Mondadori, 2016.

Fare fotografie coinvolge pensiero, emozione e corpo. C’è un sito magnifico dove spesso mi schiarisco le idee: Photopedagogy.com. Questa riflessione deriva in parte da lì, avete il link per approfondire, qui sotto continuo con il discorso da me rivisto a “salsiccia e patate”. Riporto il succo, insomma.

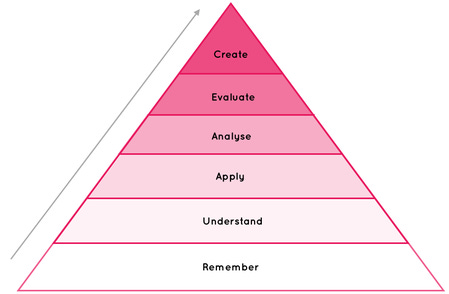

In fotografia il dominio cognitivo riguarda tutto quello che pensiamo, capiamo e ragioniamo.

Regole, nozioni tecniche e conoscenze. Questo vale sia quando guardiamo delle immagini che, e forse soprattutto, quando le produciamo. La comprensione di un linguaggio è alla base della produzione.

Il vedere e guardare qualcosa probabilmente è dato per scontato, perciò si va dal ricordare al capire (cosa sto guardando?), per poi applicare (quali sono gli elementi formali? La luce, la composizione, e via dicendo. Con quale mezzo è stata scattata? Dov’è il fuoco?).

Analizzare è un passettino oltre l’applicare, nel senso che sto cominciando a mettere del mio nell’analisi, oltre a guardare le singole caratteristiche tecniche e formali della fotografia che ho davanti. Che cosa mi colpisce di più? Cosa so o voglio scoprire riguardo al contesto, ala persona dietro alla macchina fotografica o al soggetto che va oltre quello che vedo nell’immagine? Analizzare serve a chiarirsi le idee.

Valutare riguarda quello che pensiamo funzioni o meno nella nostra immagine e ci porta ad agire di conseguenza. Se penso che la luce dura non funzioni bene proverò a spostare il soggetto in ombra. Le valutazioni precedono le decisioni.

I modelli sono sempre delle strutture ideali, valutare qui arriva dopo quattro passi di sforzo cognitivo ma, nella realtà, molto spesso valutiamo anche in base alla risposta affettiva. Che di per sé non è sbagliato anzi, è un modo economico e spesso corretto per arrivare a delle conclusioni. Diventa un problema quando la risposta affettiva viene spacciata per un dato di fatto. E questo vale sia nel valutare le fotografie scattate da altri che le nostre. È sempre difficile guardare le proprie immagini con oggettività ma, con un po’ di onestà e allenamento, si riesce a almeno discriminare quando una valutazione deriva perlopiù da un’analisi o da una risposta emotiva. Con questo non voglio suggerire di scartare la valutazione affettiva, ma fermarsi un attimo aiuta a

vedere meglio dove l’ago della bussola sta girando e a decidere quale direzione prendere.

Creare è in cima alla piramide. Mi piace un sacco che in questo modello il fare fotografie sia una risposta agli stimoli e ai processi sottostanti, una restituzione. Un po’ come il linguaggio che viene attivato dal contesto, dall’ambiente che ci circonda. Senza questa interazione cosa avremmo? Voci bellissime che non hanno nulla da dire.

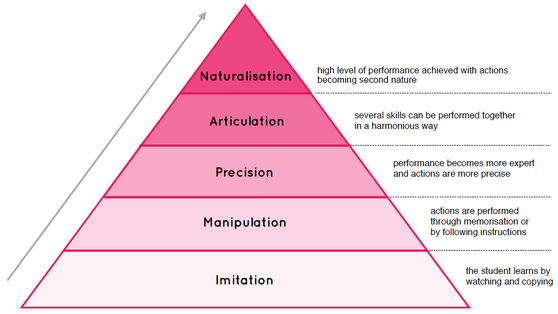

Passiamo al dominio psicomotorio. Quando mi proponevo come assistente per i matrimoni, anni fa, questo coincideva con la forza fisica. Nel 2010 ho trovato moltissimi fotografi di matrimonio che escludevano a priori assistenti donne perché non abbastanza forti.

Allora. Da un lato è vero che ci sono alcune situazioni o lavori in fotografia che richiedono una prestanza fisica di un certo tipo (indipendentemente dal sesso biologico). Ma il dominio psicomotorio non riguarda solo questo.

La fotografia è anche una pratica fisica.

Il nostro corpo è uno degli strumenti che usiamo per fare le fotografie. Gli occhi con i quali vediamo, le gambe che ci portano dove vogliamo andare, la schiena e le articolazioni che si piegano quanto possiamo.

Fotografare vuol dire acquisire fluidità, coordinare tutta una serie di movimenti e informazioni che viaggiano dai nostri occhi, al cervello ai muscoli. I movimenti che ripetiamo più spesso diventano procedure, sono quasi dei riflessi, costano poca fatica.

Eppure conosco pochissimi fotografi che si prendono cura del proprio corpo e del benessere psicofisico. Non dico di farlo come un’atleta. Però c’è molta gente che si tira al limite delle proprie possibilità, sembra quasi farne un vanto. È un problema, per me.

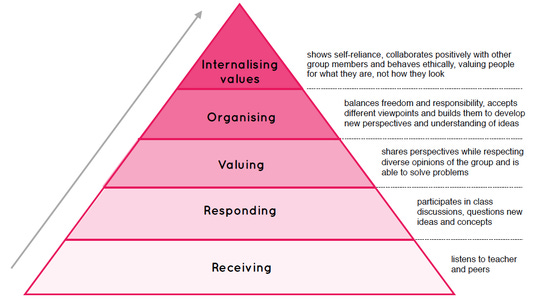

Per ultimo il dominio affettivo, che causa sempre un po’ di confusione. Inizio con il dire che non riguarda solo quello che troviamo piacevole oppure no, ma anche tutta la sfera dei valori, di come viviamo la fotografia e di quello che ci motiva. Le emozioni riguardano anche la sfera sociale, come interagiamo con i soggetti, come affrontiamo i problemi, la frustrazione.

Cosa trovo appropriato fare o non fare quando fotografo? Come mi rivolgo alle persone che collaborano con me? Come valuto i soggetti, di qualunque tipo? Cosa è per me più importante alla fine della giornata?

Nel dominio affettivo è complicato essere onesti e sinceri, anche con sé stessi.

Una parte di noi sostiene le risposte che sono socialmente accettate, quello che riteniamo giusto dover fare, mentre un’altra vorrebbe essere solo libera di agire come meglio ritiene. Ognuno trova il proprio punto di equilibrio e lo modifica nel tempo, interiorizzando modelli e valori che arrivano dall’esterno. Questi modelli molto spesso coincidono con delle figure di riferimento, che ammiriamo per il loro modo di fare, esprimersi e fotografare (ma possono essere anche figure esterne al mondo fotografico).

Questo dominio, come tutti gli altri, si allena con la pratica imparando a riconoscere le risposte emotive che sorgono nelle diverse situazioni, indagando fin dove riteniamo necessario. Con calma e pazienza, senza giudicare, è uno spazio complesso.

«Nessuna competizione. Mai dire all'artista che cosa il lavoro significa per lui o per lei (una lezione di critica non è psicoterapia) [...]. Possono riportare le associazioni che accadono nelle loro menti [...] purché riguardino il lavoro e non la persona che ha fatto il lavoro». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

Dei tre ambiti, l’affettivo-emotivo è quello in cui fatico di più in fotografia. Ho una tendenza naturale a creare collegamenti e a stratificare significati. Sapere di preciso quello che c’è nella mente di una persona è impossibile. E anche quando la persona in questione siamo noi stessi, non è così facile.

Affronto la fotografia facendomi un sacco di domande, il che mi porta sempre a scoprire un sacco di cose. Ma a volte tutte queste costruzioni diventano un po’ pesanti, anche se in senso positivo. La fotografia è un linguaggio complesso ma, alle volte, ci vuole anche un po’ di leggerezza.

«Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro; proporrei questa: la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio». Italo Calvino, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Mondadori, 2016.

In biologia un engramma è la traccia mnemonica, di una qualche natura organica, che contiene una qualche informazione, conservata entro il tessuto nervoso. Fonte: Treccani. ↩

Morfologia e sintassi: come si declinano, coniugano, collegano e ordinano le parole. Sono due argomenti che non mi sono mai entrati in testa quando ero a scuola, questa nota forse è solo per me. Credo di aver capito ora. ↩

Ho pensato di citare una poesia “vera e propria”, ma alla fine ho preferito riportare uno dei post dell’account di Found Magazine (@found_zine). Trovo ci siano un sacco di poesie, anche se non intenzionali. Ma alla fine cosa rende “migliore” una poesia? L’intenzionalità o il fare da ponte tra una dimensione sensibile ed una emotiva? ↩

Chiarisco: c’è anche gente che lavora da cani, è vero. Ma per migliorare non ci si confronta con il peggio, ma con chi fa quello che aspiriamo a fare, no? ↩

Multimodale in soldoni vuol dire che si esprime in diversi canali (udito, parole, gesti, intonazione, ecc…) separatamente o simultaneamente. ↩

Se siete curiosi: embodied language processing. ↩

In greco antico c’è una distinzione tra foné, la capacità di produrre i suoni, e diàlektos, la voce articolata che relaziona suoni e significati. ↩

Indeterminatezza semantica. ↩

Mi è ricapitato tra le mani The Male Body: A New Look at Men in Public and in Private di Susan Bordo. Un libro con qualche anno ma secondo me ci sono riflessioni ancora pertinenti e interessanti. C’è un passaggio nei primi capitoli, riassumo veloce, in cui l’autrice evidenzia che nella nostra società le donne sono “vittime” delle tempeste ormonali e dell’emotività legate al loro sistema riproduttivo, ma gli uomini no. Tolto il testosterone (visto comunque sempre come un qualcosa di positivo), gli uomini, nel senso comune, non hanno ormoni. Se mai ragionano con il pene. Il pene ha un proprio cervello. Da un lato questa cosa è un modo sciagurato di deresponsabilizzare da certi comportamenti, dall’altro conferma il modello maschile-ragione e femminile-emozione. D’altronde isteria viene da utero. Una piccola digressione. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.