#1.2 L'enigma della voce

Ciao, oggi iniziamo sul serio!

Questo è il primo articolo riservato agli abbonati a pagamento di Making Pictures. Se siete iscritti alla newsletter gratuita riceverete un riassunto con riferimenti e citazioni il 27 di ogni mese.

Con Making Pictures esploreremo il fattore umano all’interno processo fotografico. Cosa ci porta a creare alcune fotografie invece di altre, cosa succede quando ci relazioniamo con le immagini e cosa ci rende unici come fotografi. È un argomento dove ci sono pochi paletti fissi e molte domande aperte, ogni questione può essere affrontata da diversi punti di vista validi.

Prima di cominciare vorrei ringraziarvi per esservi iscritti, la vostra fiducia significa molto per me. Mi sto impegnando per sviscerare e approfondire ogni argomento al massimo delle mie possibilità, ma nel caso abbiate dubbi o domande potete contattarmi via email (info@florianariccio.com) e sarò felice di parlarne.

Una questione sempre sfuggente.

Quella della voce fotografica è una questione affascinante da affrontare, ma anche molto complessa. E frustrante. Perché sembra che la si possa capire, ma solo fino ad un certo punto, ed è una di quelle caratteristiche che è più chiara a chi ci vede da fuori che a noi stessi.

Non è facile scriverne senza sminuire l’argomento. I pensieri nella testa balzano da una parte all’altra, creano associazioni che sarebbero perfette in poesia, musica o danza. O a una chiacchierata di persona di fronte ad una birra, dove il concetto passa non solo dalle parole ma anche dal tono di voce, dalle pause e dal linguaggio del corpo. Le parole hanno dei limiti.

I bambini di alcune culture imparano i sostantivi prima, in quantità maggiore e molto più rapidamente dei verbi, mentre in altre succede l’opposto. Il linguaggio dei primi si fonda sulle categorie mentre quello dei secondi da più importanza alle relazioni1. Lo sviluppo del linguaggio è legato al pensiero e

il pensiero è quello che da significato al mondo nel quale siamo immersi.

La mente che si sviluppa nelle società individualiste (Europa e Paesi anglosassoni, per esempio) organizza in categorie, definisce regole, cerca relazioni di causa ed effetto. La ragione scompone gli oggetti e gli eventi, in modo deterministico, li analizza e li rende prevedibili.

Nella Bibbia, nella traduzione della Genesi che ci insegnano da bambini, vediamo Adamo, l’uomo numero uno, che come prima cosa si mette a dare nomi a tutto il creato del paradiso terrestre2. Categorie, ragione e controllo sono impressi nei nostri circuiti neurali. Sono costrutti potenti, anche nella comunicazione.

I primi psicologi capiscono subito che c’è qualcosa nella mente umana che può essere registrato, misurato, studiato e qualcos’altro no. Siamo in Europa verso la metà dell’Ottocento, ma questa consapevolezza radica da secoli in filosofia, scienza e religione. Corpo e mente, materia e anima, queste coppie si trovano un po’ dappertutto. Se penso alla fotografia:

forma e sostanza, contenitore e contenuto, tecnica e creatività.

Ho imparato che le immagini vivono anche di questa tensione. I fotografi gravitano intorno a questi due poli, attratti un po’ dall’uno un po’ dall’altro. Non tutti, certo, e non sempre con la stessa forza. Lo vedo soprattutto in chi ancora non ha trovato un equilibrio proprio, o non ne ha uno in quel momento. Non perché l’abbia perso chissà come, ma perché si sta ponendo domande ed esplorando oltre le proprie capacità. Crescere è un processo delicato e richiede un sacco di energia. Può capitare di sentirsi un po’ persi.

Esistono immagini perfette ma senz’anima e fotografie che urlano mandando all’aria qualsiasi regola. Spesso queste ultime sembrano le più interessanti, perché una delle idee di “arte” che abbiamo in testa è qualcosa di potente e incomprensibile che prende allo stomaco. Come fotografi ci alziamo ogni giorno sperando di creare qualcosa di potente, ma c’è modo e modo di farlo. Mandare in giro immagini che colpiscono come un pugno chiunque, senza discriminazione, è pericoloso.

La tecnica si studia e si pratica. E il talento? Lo stile? La propria unicità?

Ora: mi diventa sempre più difficile tenere le briglia di questo discorso. Ma prima di lasciarlo scorrazzare libero vorrei ribadire un paio di punti. Primo:

la voce non è innata

e nemmeno un dono divino. È il risultato di un’infinità di fattori che interagiscono tra loro nel corso del tempo. Punto secondo: la voce non è immutabile, è dinamica, varia con la pratica. Il talento si coltiva. Ma la crescita e l’apprendimento non sono processi lineari e cumulativi, sono sentieri tortuosi che a volte obbligano anche a tornare sui propri passi.

«[…] maghi, astrologi, alchimisti, con la loro mole imponente di esperimenti, si comportano come formiche, che accumulano tante cose senza alcun discernimento e senza alcuna elaborazione; ma, di converso, i dottori aristotelici, tuttora presenti e dominanti nelle università, si comportano come ragni, che tessono tele anche meravigliose, ma frutto esclusivo della loro bava, senza alcun rapporto con quanto avviene nel mondo. Il vero filosofo, lo scienziato nel senso moderno del termine, deve invece essere come l’ape, che prende dall’esterno il nettare, ma rielaborandolo personalmente lo trasforma in miele». Paolo Legrenzi, Storia della psicologia. Il mulino, edizione 2012.

Questa è una cosa che la nostra mente non accetta di buon grado: dopo la fatica c’è la ricompensa, dopo la pratica diventiamo migliori di prima3. Se A allora B, la ragione e la logica prima di tutto. È vero. Ma capita che questi strumenti siano adatti ad allenare la propria voce fotografica tanto quanto un cacciavite per piantare un chiodo. Magari alla fine ci si riesce anche, ma tutto il processo diventa più lungo e di gran lunga più frustrante.

Lasciare le redini della ragione fa paura. Ma l’anima ha bisogno di respirare, di esplorare lo spazio ignoto.

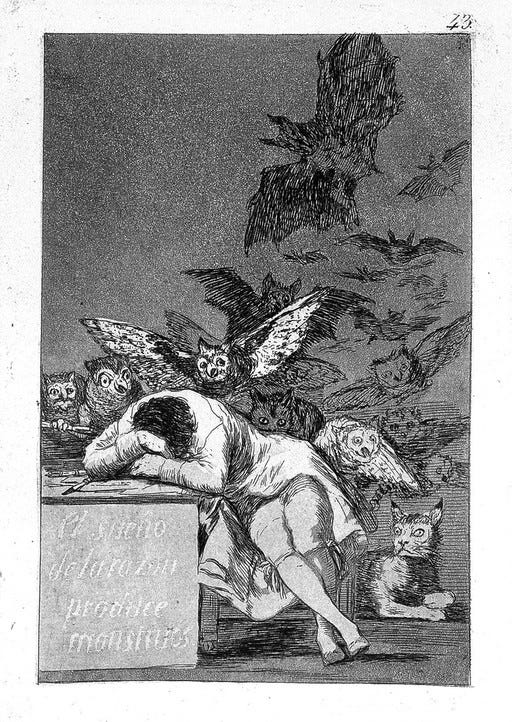

Secondo la tradizione illuminista l’assenza della ragione porta a pericoli e male. Un manoscritto attribuito a Goya4 da un’interpretazione meno rigida «La fantasia abbandonata dalla ragione genera mostri impossibili: unita a lei è madre delle arti e origine delle meraviglie». La collaborazione tra ragione e inconscio, dove quest’ultimo, però, ha sempre bisogno di argini. La potenza non è nulla senza il controllo, ritorniamo ancora lì.

Esistono culture nelle quali i mostri, gli spiriti, non sono visti né come buoni né come cattivi. Sono presenti e possono incrociare il nostro cammino.

«Unlike Judeo-Christian places of worship, Shinto shrines are not places where the spirit of the holy might be captured, harnessed, ordained, and instrumentalized. Instead, he maintains that shrines are places of possibility - spaces where the spirits that inhabit all aspects of the world might visit and rest, and where humans might offer their best wishes, hopes and dreams. In that way, they become repositories of possibility. They offer no promises». Ian Lynam, The Impossibility of Silence: Writing for Designers, Artists & Photographers. Onomatopee, edizione 2020.

Niente aspettative, solo possibilità. Infrangere l’illusione di controllo sul mondo, sugli eventi e anche su noi stessi. Le fotografie migliori sono quelle che nascono quando iniziamo a “danzare” con il soggetto che abbiamo di fronte, ad aprire gli occhi a tutte le possibilità che ci può offrire, invece di forzarlo solo nella direzione che abbiamo in mente.

La ragione ci mette delle briglie in mano e ci illude che il cavallo vada sempre e solo dove vogliamo noi. E quando ci troviamo in un luogo che funziona, che ci piace, ci convinciamo di aver fatto tutti i passi giusti, in maniera cosciente, per arrivare lì.

«Fin quando un giorno è stata scoperta la fotografia ed è cominciata la risalita. Perché al fotografo, per farne una, occorsero presto tanta forza e cultura quanta ce ne vuole per suonare il campanello di una porta. Poi viene ad aprirci qualcuno, o meglio ancora una sua immagine, e noi pensiamo, con qualche ragione, che proprio noi l'abbiamo creata». Ando Gilardi, Meglio ladro che fotografo. Bruno Mondadori, edizione gennaio 2007.

Suona tutto troppo vago. È normale, stiamo entrando nella bolla dell’incertezza, nello spazio di tutto quello che non possiamo controllare.

I processi automatici guidano molto le nostre vite. Ci sono processi che regolano le funzioni fisiologiche di base, senza quelli non staremmo qui a parlarne. Poi abbiamo gli automatismi (o routine iper-apprese) come guidare l’automobile e scattare una fotografia senza pensare a dove si regola cosa. Esiste addirittura una memoria dedicata a queste procedure. Ma il fatto più interessante è che

i processi automatici guidano anche percezioni, sentimenti, pensieri, intenzioni, scelte e comportamenti.

Non garantisco che l’elenco sia completo.

La consapevolezza affonda buona parte delle proprie radici in ciò che non è consapevole. La logica del pensiero non coincide con la logica formale. La ragione, in fondo, non è al 100% razionale. Tutto questo è così magnifico e umano.

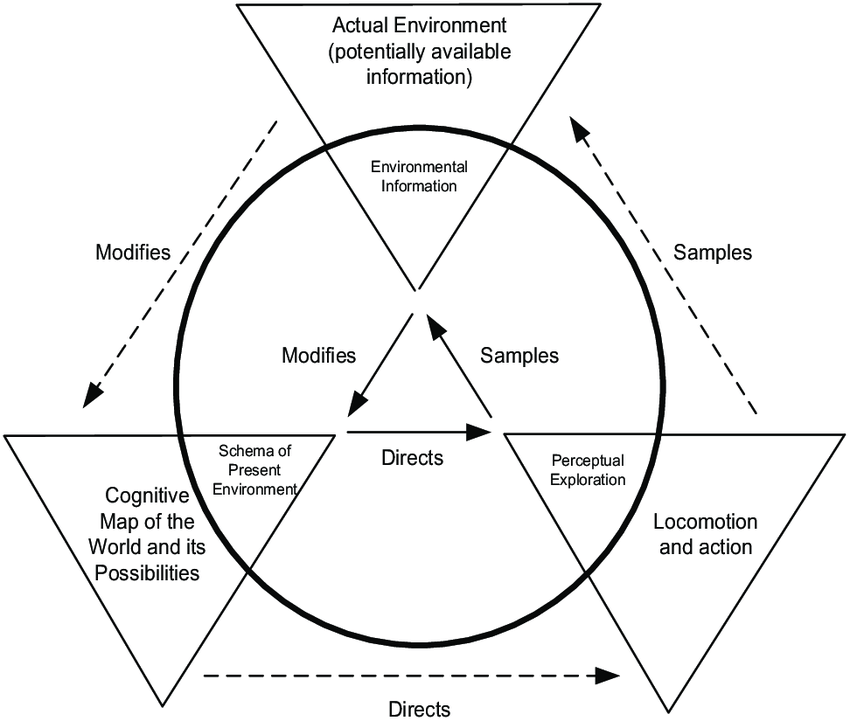

I processo automatici sono non intenzionali, non consapevoli, non controllabili ed efficienti. Guidano il modo in cui noi selezioniamo e rispondiamo al flusso di informazione che proviene da fuori e dentro di noi. È il ciclo percezione-azione: l’essere umano (ma ogni agente intelligente5 a modo suo) non è un contenitore che registra e subisce l’informazione dall’esterno. La percezione non è un processo passivo: tutto quello che vediamo viene elaborato in percetti che guidano l’esplorazione e la ricerca di nuova informazione.

Tutte le immagini che vediamo, che studiamo e con le quali entriamo in contatto modificano le nostre strutture mentali e ritornano nel mondo sotto forma di immagini, rielaborate. Ma non solo: tutti questi input creano impressioni complesse, modificano atteggiamenti, guidano il comportamento e la successiva ricerca di immagini. E tutto questo in un flusso continuo e dinamico. Questa è parte della potenza delle immagini.

«Non basta dire che l'opera d'arte "dà da pensare" si deve dire, piuttosto, che l'opera sarà tale se e solo se sarà capace di occasionare pensiero». Pietro Montani, L’estetica contemporanea (Introduzione). Roma: Carocci editore, edizione marzo 2004.

Nella Psicologia europea e americana le strutture mentali sono definite schemi e sono strutture di conoscenza che specificano le proprietà generali di ogni tipo di oggetto o evento con il quale entriamo in contatto. Abbiamo schemi per tutto, anche per le persone, i ruoli, le azioni e noi stessi (il sé). Sono rappresentazioni astratte, tratti essenziali, pezzi di informazioni interconnesse nella memoria a lungo termine.

«Le immagini non sono immagazzinate come copie in facsimile di oggetti, o eventi, o parole, o frasi; il cervello non incasella foto polaroid di persone, cose o paesaggi; non archivia nastri registrati di musiche e discorsi, né filmati di episodi della nostra vita; non serba al proprio interno fogli promemoria e lucidi come quelli che son soliti usare i politici. In breve sembra proprio che non vi siano immagini depositate in permanenza di alcunché, neppure miniaturizzate: né microfiche né microfilm né copie stampate. Nel corso della propria esistenza, ciascuno di noi acquisisce una marea di conoscenze, cosicché qualsiasi tipo di archiviazione porrebbe insormontabili problemi di capacità: se il cervello fosse assimilabile a una biblioteca, come una biblioteca presto verrebbe a trovarsi in difetto di scaffali. Inoltre, l’archiviazione di copie presenta di solito non facili problemi di efficienza dell’accesso, quando occorre ritrovarle. Per esperienza diretta tutti sappiamo che quando vogliamo richiamare un dato oggetto, o volto, o scena, non otteniamo la riproduzione identica, ma piuttosto un’interpretazione, una versione ricostruita di fresco dell’originale. Inoltre, le versioni del medesimo originale si modificano con il passare degli anni e il mutare dell’esperienza, e nessuna è compatibile con una rigida rappresentazione in copia [...] la memoria è essenzialmente ricostruttiva [...] Le immagini mentali sono costruzioni temporanee, tentativi di riprodurre configurazioni di cui si è fatta esperienza [...] Non vi è un’unica formula nascosta, per questa ricostruzione: zia Margherita come persona completa non esiste in un unico, singolo sito cerebrale, ma è distribuita in tutto il cervello, sotto forma di numerose rappresentazioni disposizionali, per questo o quell’aspetto. E quando voi evocate ricordi di cose relative a zia Margherita, e lei affiora in varie cortecce di ordine inferiore (visive, uditive, ecc.), in rappresentazione topografica, ancora è presente solo in vedute separate durante la finestra temporale nella quale ricostruite qualche significato della persona di lei [...] Supponiamo che tra cinquant’anni un esperimento immaginario vi consentisse di piombare dentro le rappresentazioni disposizionali visive che qualcuno ha di zia Margherita; sono convinto che non vedreste alcunché che somigliasse al volto di zia Margherita, perché le rappresentazioni disposizionali non sono topograficamente organizzate». Antonio Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano. Milano: Adelphi, edizione 2021.

Gli schemi sono pratici perché sono conservatori, economici e sufficientemente generalizzabili. Ci permettono di percepire il mondo e noi stessi come stabili e prevedibili quanto basta per prendere decisioni, guidare il comportamento e prevederne le conseguenze, il tutto con uno sforzo minimo. Senza questi schemi verremmo sopraffatti da ogni cosa senza riuscire a muovere un muscolo nemmeno nelle situazioni più banali.

Gli schemi sono dannosi perché sono conservatori, economici e insufficientemente specifici.

Gli schemi si perdono informazioni per strada e, una volta formati, tendono a conservare la propria struttura. Tutte le nuove informazioni congruenti vengono ricordate, quelle discordanti finiscono nell’oblio.

Esistono schemi culturalmente e socialmente condivisi che sono alla base degli stereotipi. Uno schema formato oppone resistenza ed è dannatamente difficile da modificare. Questo spiega come mai può essere così difficile fotografare qualcosa che conosciamo bene, che ci circonda ogni giorno.

Le prime fotografie che si scattano per un progetto nuovo di solito sono il prodotto di questi schemi e non c’è un modo facile e al 100% consapevole per evitarle. Soprattutto se il soggetto che stiamo fotografando è carico di schemi culturali e sociali rinforzati da secoli di storia. Fotografare è una pratica che esplora solo superficie se ci si ferma a queste prime immagini.

«The first draft of anything is shit». Ernest Hemingway

«And creatures poop. A lot. However, the parts that are not feces will take form, and this is the result of practice. Going long requires pause and reflection. Going long also requires forgiveness». Ian Lynam, The Impossibility of Silence: Writing for Designers, Artists & Photographers. Onomatopee, edizione 2020.

Gli schemi che abbiamo in testa si riversano nelle immagini che scattiamo ma, soprattutto, guidano il nostro comportamento alla ricerca di immagini simili e coerenti. Mi piace o non mi piace, la bussola che la mente usa per indicarci la direzione. È un ciclo che rinforza di volta in volta quello schema che, molto spesso, è latente, implicito e invisibile agli occhi del proprio possessore.

Premetto che non esistono regole o esercizi:

una volta entrati nell’universo delle possibilità ognuno costruisce la propria strada.

Però alcune strategie possono tornare utili.

È importante mostrare ogni tanto le proprie fotografie a persone fidate ma anche abbastanza distanti da noi. E anche, nel dubbio, lasciarle riposare per un po’ di tempo. Gli schemi del nostro sé futuro sono diversi da quelli che abbiamo nel momento in cui scattiamo, potremmo vedere qualcosa che prima non vedevamo.

Una strategia consiste nel ricercare la noia. Quando sentiamo di avere un’immagine forte, quella sensazione che fa formicolare le connessioni neurali, dove sembra che tutto abbia un senso, stiamo riconoscendo uno schema. A quel punto lo si ripete, nel momento in cui diventerà banale avremo esaurito tutte le possibilità dello schema. Di fronte all’evidenza di decine o centinaia di immagini tutte uguali, soprattutto se stampate e in fase di selezione, si ha la

motivazione per cercare altro.

Un altro metodo più veloce anche se “rischioso” è quello di pianificare lo scatto in ogni minimo dettaglio per poi fare completamente l’opposto. È rischioso perché il cambiamento improvviso richiede una certa dose di esperienza ed elasticità in molte situazioni. Se il lavoro è commissionato, per esempio. I miei hard disk sono pieni di fotografie scattate così. E di prove luci che sono molto più interessanti dell’immagine “ufficiale”. Un consiglio per pararsi le spalle in questo caso è scattare comunque l’immagine sicura, anche se banale, almeno così il lavoro è stato portato a casa.

Mai,

MAI sottovalutare

l’importanza delle fotografie banali! Scattiamone sempre e tante. Sono quelle dove più di tutte emergono schemi e automatismi e sono uno strumento importantissimo per studiare sé stessi e crescere.

Un’ultima strategia per eludere gli schemi è dare fiducia, lasciare il controllo (o l’illusione di averlo) e giocare con il caso. L’autoritratto è un esempio, ma anche collaborazioni con persone, altri essere viventi e non. Oppure utilizzando tecniche e supporti che abbiano una propria vita e non siano perfettamente riproducibili e controllabili.

Gli schemi sono resistenti ma il mondo richiede adattamento per sopravvivere. È una tensione costante tra congelare e modificare. La buona fotografia vive di tensione, di contrappunti.

Si può essere fotografi di stereotipi6, spesso è richiesto nella fotografia commerciale. Saper riconoscere gli schemi condivisi e riconosciuti da un certo pubblico è fondamentale per creare immagini che vendono. Mentre in altre occasioni si può essere attenti all’individualità di quello che si ha di fronte e variare gli schemi. Oppure si può cercare di fare attenzione all’una o all’altra cosa, in base alla situazione e all’immagine che vogliamo creare.

«Per Rorty7, infatti, l'arte non è che un modo per salvare le ragioni delle singolarità». Pietro Montani, L’estetica contemporanea (Introduzione). Roma: Carocci editore, edizione marzo 2004.

Il cambiamento di uno schema parte dall’esposizione onesta e sincera al soggetto al quale ci approcciamo. Ma l’esposizione, “essere lì”, studiare il soggetto dall’esterno, non è sufficiente. Il vero cambiamento si verifica attraverso l’interdipendenza: la collaborazione, la condivisione di scopi comuni ed esperienze.

Torno indietro sui miei passi. Dopo aver dedicato tempo alle insidie degli schemi e a come uscirne voglio concludere ricordando la prima cosa che ho scritto:

gli schemi sono pratici perché sono conservatori, economici e sufficientemente generalizzabili.

Fanno risparmiare tempo e risorse cognitive, lavorando per noi e con noi. In tutte le situazioni in cui subiamo pressioni (per carenza di tempo, per esempio) o dobbiamo svolgere più compiti allo stesso tempo (come rimanere presenti insieme al soggetto di un ritratto mentre ci si occupa degli aspetti tecnici della fotografia) gli schemi intervengono per facilitarci la vita, ci permettono di indirizzare tutta la nostra attenzione verso quello che è veramente importante.

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, gli schemi sono quella stabilità sottile che nel lavoro di un fotografo viene riconosciuto come stile.

Guidano intenzioni, scelte e comportamenti, anche quando appaiono al 100% consapevoli: soggetto, lavoro da accettare, così come la selezione di uno scatto che conta rispetto ad un altro. Intervengono nella creazione di sequenze, nel riconoscere quello che gli altri non vedono.

Sono la voce, l’unicità

e per questo vanno riconosciuti, curati e lasciati liberi di agire quanto basta, con fede.

«So che le mie fotografie sono influenzate da fotografi, pittori e scrittori del passato. Sono anche ispirate dalla mia genetica, il mio tipo di fisico, le mie capacità mentali, forse anche la mia configurazione astrale. Sono certamente condizionate dalla mia educazione, la cultura della mia giovinezza e la cultura del presente. Sono condizionate dalla mia condizione economica e dalle mie relazioni sociali, e dalle mie spinte psicologiche, spirituali, estetiche. Il mio punto di vista politico influenza il mio lavoro. Infine, il fatto che tutti questi fattori - e tutti gli altri dei quali non sono consapevole - sono in continuo movimento rende perfettamente chiaro che non riuscirò mai a risolvere la dannata questione. Né lo desidero. Ciò che posso fare come artista è accettare, e possibilmente anche accogliere il fatto che l'enigma è senza fine; continuare a lavorare in una disciplina per un periodo di tempo e supporre che una voce autentica emergerà. La libertà che viene da questa comprensione è emozionante». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

In genere si parla di cultura occidentale e orientale, in riferimento alle aree geografiche Europa/USA e Cina/Giappone/SudEst Asiatico. Sarebbe più corretto parlare di società e culture individualiste e collettiviste, fermo restando che non si tratta di categorie nette e opposte ma di uno spettro tra due poli. In Italia, per esempio, coesistono sia realtà individualiste (le grandi città e i centri maggiori), sia collettiviste (le comunità rurali, i piccoli paesi di provincia). ↩

A questo proposito mi sono divertita a fare una veloce ricerca su Wikipedia sui vari miti della formazione del mondo. ↩

Questo, come altri meccanismi simili, sono self-serving bias, distorsioni del ragionamento che possono attivarsi per aiutarci a sentirci “un pochino meglio” di quello che siamo e a proteggere l’autostima. ↩

Fonte: https://www.analisidellopera.it/il-sonno-della-ragione-genera-mostri-di-goya/ ↩

Ero molto indecisa tra usare i termini essere vivente o agente intelligente. Alla fine ho scelto quest’ultimo perché ai nostri giorni anche le reti neurali e le intelligenze artificiali funzionano, semplificando molto, in questo modo. Persone, animali, piante, batteri e AI: siamo tutti agenti intelligenti. ↩

Qui uso il termine stereotipo senza accezione negativa, per intendere la rappresentazione astratta e generale di qualcuno o qualcosa. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.