#1.5 Grandi pesci

In questo articolo parleremo composizione, e di pesci. L’organizzazione degli elementi all’interno della cornice fotografica è uno degli argomenti che trovo più interessanti e sui quali ritorno più e più volte. Esistono molti modi diversi per leggere un’immagine ma, per partire, possiamo decidere se analizzarla nelle singole parti o guardarla nell’insieme.

Non ho un’educazione formale in fotografia, ma ho seguito diversi corsi, seminari e insegnanti con il vantaggio di imparare a lavorare con le immagini attraverso approcci differenti. Tuttavia, c’è una cosa che ho notato e che accomuna quasi tutti questi percorsi quando si arriva a parlare di composizione. Da un lato ci sono regole granitiche, spesso presentate come universali: la regola dei terzi, la sezione aurea, l’equilibro e i pesi, i principi di buona forma e così via. Ma dall’altro lato, nonostante tutte queste nozioni così precise, io ho sempre avuto la sensazione che mi sfuggisse qualcosa. Non che tutti questi principi siano inattendibili ma che, forse, funzionino solo fino ad un certo punto.

«A narrator constructs a world - and being thoughtful about it will do you wonders [...]. Narrativity is world-building, or at least scene-setting, and if you’re not cognizant of the potential results of what kind of house you’ve built and the order of each room, you can make a dog’s breakfast out of it all quickly». Ian Lynam, The Impossibility of Silence: Writing for Designers, Artists & Photographers. Onomatopee, edizione 2020.

La composizione è un argomento infido: quando pensi di aver capito abbastanza in realtà scopri che c’è ancora molto altro sotto. Ci sono cascata anche con questo articolo: nella scaletta l’avevo segnato come uno dei più veloci da scrivere, e invece ho sbattuto il naso contro così tanti dubbi da passare quattro giorni tra libri e fotografie per chiarirmi le idee e ritrovare un senso. Per riprendere la citazione: sono riuscita a perdermi nella casa che io stessa stavo costruendo.

Qualche anno fa ho partecipato ad un seminario per fotografi dedicato alla composizione nell’arte. La docente mostrava varie nozioni disegnando sulla lavagna semplici punti e linee. Ricordo in particolare la sua spiegazione dell’equilibrio e del movimento “in avanti”, da sinistra verso destra, percepito come naturale perché questo è il senso di lettura comune nella nostra cultura. Ho sempre trovato questa affermazione semplicistica e un po’ frettolosa.

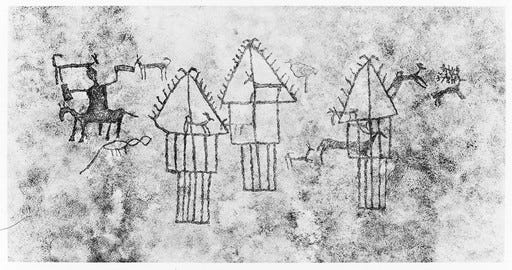

La scrittura e la lettura sono capacità che risalgono ai tempi antichi dell’umanità, ma restano comunque più recenti del calcolo e dell’utilizzo delle immagini per descrivere e comunicare.

L’educazione di massa alla lettura e alla scrittura, poi, è un’invenzione moderna. Mio nonno ha ricevuto “il diploma” di quarta elementare solo per poter essere spedito in guerra mentre suo padre, mio bisnonno, dubito sapesse leggere e scrivere, perlomeno non con la mia stessa fluidità. Stiamo parlando dell’Europa tra XIX e XX secolo, che per la Storia non è così tanto tempo fa.

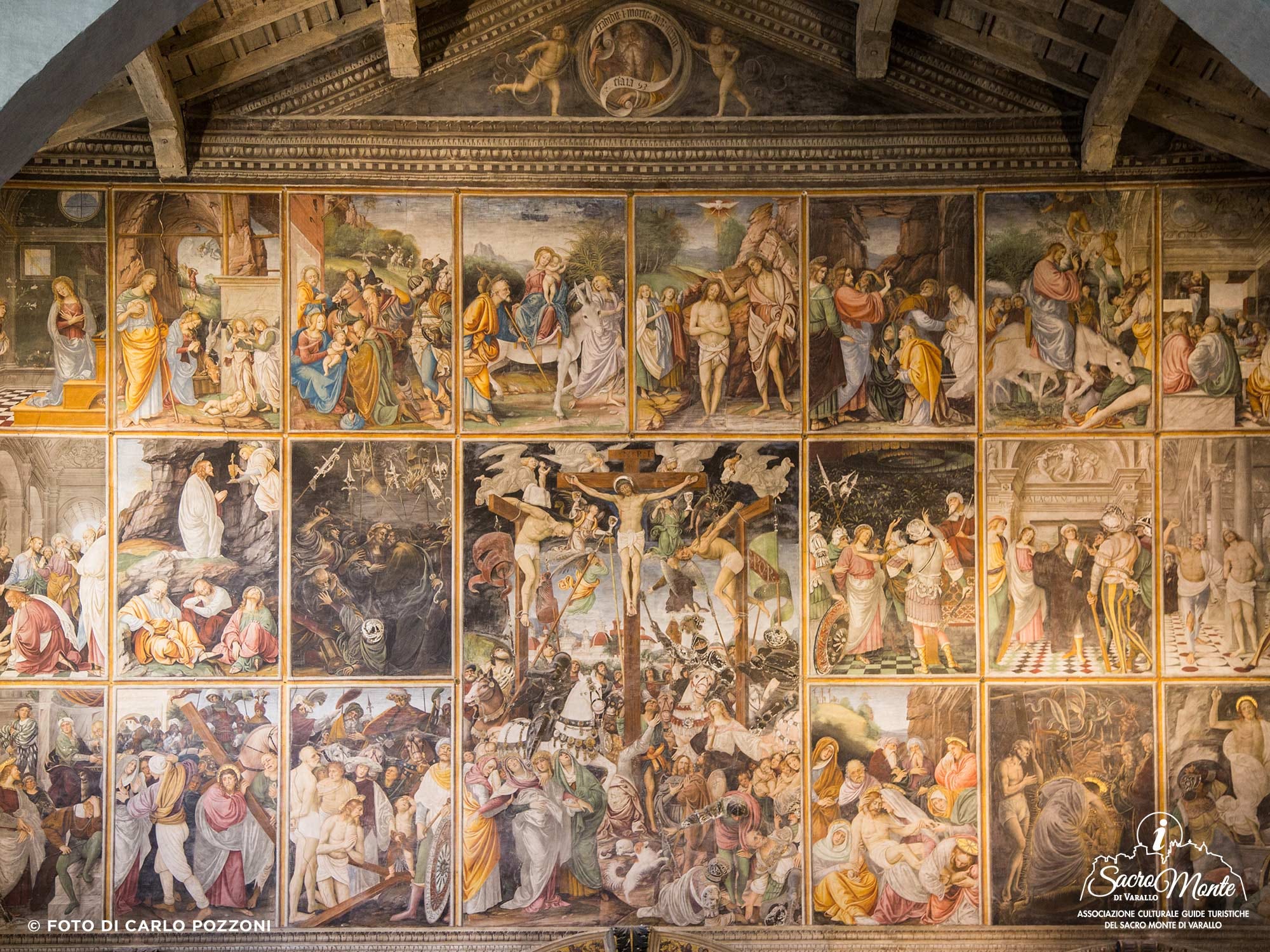

Molti di noi sono abituati a vedere gli affreschi del 1500 sui libri o nei musei, come opere d’arte. Ma molto spesso nelle chiese, soprattutto quelle fuori dalle zone urbane, questi dipinti erano anche strumenti di educazione rivolti alla popolazione analfabeta. Quindi, non potevano essere abituati a leggere le scene da sinistra verso destra perché questo era il loro senso di lettura e scrittura.

Le prime forme di scrittura erano bustrofediche1, la direzione cambiava da riga a riga, da sinistra a destra e poi da destra a sinistra, e così via, come i buoi che aravano.

I fattori che, nei secoli, hanno fatto adottare la scrittura in un senso o nell’altro in una cultura piuttosto che in un’altra sono probabilmente centinaia. Di sicuro la scrittura è anche riflesso della struttura cognitiva degli individui appartenenti ad una certa cultura in un determinato tempo.

«Everyone has the same basic cognitive processes. Maori herders, !Kung hunter-gatherers, and dotcom entrepreneurs all rely on the same tools for perception, memory, causal analysis, categorization, and inference [...]. Human cognition is not everywhere the same». Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently - and Why. Nicholas Brealey Publishing (edizione Kindle), 2011.

Agli albori della psicologia molti studiosi, come gli esponenti della scuola della Gestalt, ritenevano che esistessero delle strutture di pensiero universali, uguali per tutti. Siamo nei primi due decenni del XX secolo e il numero di ricerche interculturali è pari a zero, la psicologia è praticamente lo studio dell’uomo bianco europeo e scolarizzato (e, purtroppo, viene anche plasmata per supportare le tesi di supremazia).

Oggi, gli psicologi contemporanei ritengono che esista un insieme di processi di base uguali per tutti (come la memoria o la percezione) ma che, in generale, la cognizione umana sia diversa, ovvero che persone che appartengono a culture differenti percepiscano e interpretino la realtà intorno a loro in maniera diversa.

«The Chinese believe in constant change, but with things always moving back to some prior state. They pay attention to a wide range of events; they search for relationships between things; and they think you can’t understand the part without understanding the whole. Westerners live in a simpler, more deterministic world; they focus on salient objects or people instead of the larger picture; and they think they can control events because they know the rules that govern the behavior of objects». Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently - and Why. Nicholas Brealey Publishing (edizione Kindle), 2011.

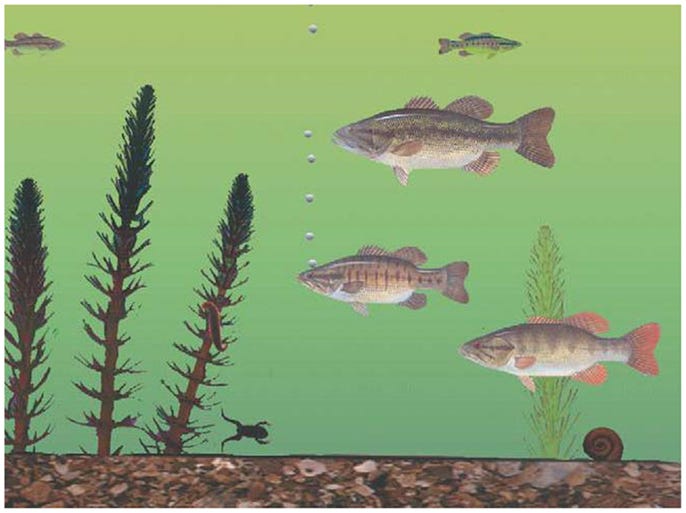

Richard Nisbett è uno psicologo sociale americano. Qualche tempo fa sono incappata in alcuni studi condotto con la collega Yuri Miyamoto. Uno degli esperimenti consisteva nel presentare a studenti americani e giapponesi un video di pochi secondi di una scena subacquea.

Gli studenti venivano poi interrogati su cosa ricordassero maggiormente di quella scena. Gli americani riportavano più dettagli riguardo il pesce o il gruppo di pesci più grandi e i suoi movimenti, mentre i giapponesi segnalavano molti più dettagli sugli elementi di sfondo o sulle posizioni relative tra gli animali più piccoli, le alghe e i pesci più grandi. In questo, e in altri esperimenti successivi, emerse la tendenza degli studenti americani-europei a focalizzare l’attenzione sull’elemento o su pochi elementi salienti di una scena, mentre giapponesi e cinesi farebbero più caso alla scena nell’insieme e alle relazioni tra gli elementi, così come al rapporto tra primo piano e sfondo.

«Not only are worldviews different in a conceptual way, but also the world is literally viewed in different ways. Asians see the big picture and they see objects in relation to their environments—so much so that it can be difficult for them to visually separate objects from their environments. Westerners focus on objects while slighting the field and they literally see fewer objects and relationships in the environment than do Asians. If some people view the world through a wide-angle lens and see objects in contexts, whereas others focus primarily on the object and its properties, then it seems likely that the two sorts of people will explain events quite differently. People having a wide-angle view might be inclined to see events as being caused by complex, interrelated contextual factors whereas people having a relatively narrow focus might be prone to explain events primarily in terms of properties of objects». Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently - and Why. Nicholas Brealey Publishing (edizione Kindle), 2011.

Ho cominciato a guardare la fotografia in quest’ottica e all’improvviso molti dei lavori europei ed americani mi sembravano più delle antologie concentrate intorno ad un soggetto principale, privato di individualità, trasformato nel rappresentante di una categoria specifica.

Oppure una serie di luoghi, estratti dal tempo e dallo spazio:

Per contro i lavori di autori dell’estremo oriente mi sembravano meno analitici, più basati sulle relazioni tra elementi e persone, dove è più difficile separare un soggetto principale dallo sfondo e da altre componenti dell’immagine senza cambiarne in maniera pesante il significato.

Ora, fare una ricerca quando si è fermamente convinti di qualcosa poche volte è una buona idea: si trovano solo prove che verificano l’ipotesi di partenza. Il modo più veloce per dimostrare che gli elefanti barriscono non è controllare tutti gli elefanti (e simili), ma trovare un elefante che abbai.

Facciamo un esempio: il lavoro di Rineke Dijkstra è una serie di fotografie dove tutta l’attenzione è concentrata su di un unico soggetto e null’altro ha importanza. Lo sfondo è generico, la persona è centrale. Ma c’è così tanta umanità nella ragazza che non riesco a vederla come la rappresentante di una categoria, ma come un individuo.

«A prima vista, i suoi ritratti frontali a figura intera di ragazze europee e nordamericane realizzati su una spiaggia sembrano semplici e diretti, più vicini al lavoro di August Sander, i cui soggetti sembravano definirsi mediante la nitida presenza fisica e uno scarso intervento dell’autore […]. La fotografa non impone la sua presenza in modo aggressivo, come nel caso di Diane Arbus. I soggetti sembrano brillare di luce propria […].

Il braccio di ferro per il controllo tra fotografo e soggetto è presente in qualunque sessione fotografica. Alcuni di essi, come Diane Arbus e Richard Avedon, sono soliti scegliere il momento in cui i soggetti appaiono soggiogati dallo sguardo dell’artista. Altri, quali Walker Evans e August Sander, preferiscono quello in cui i soggetti sembrano imporsi in modo evidente, come se il fotografo non fosse presente. In ogni caso, sebbene in modo diverso, la posa sembra risoluta. Il soggetto è dominato o dominante. Negli scatti di Rineke Dijkstra si verificano entrambe le situazioni; l’artista mantiene il braccio di ferro andando alla ricerca del momento non decisivo o transitorio, quando una posa è in procinto di formarsi o nell’atto di disintegrarsi […]. Al centro di ciascuna posa vi è un senso di instabilità e tensione, che può essere considerato l’emblema perfetto dell’incertezza adolescenziale, ma anche un tratto distintivo dell’opera della Dijkstra […]». Roswell Angier, Educare lo sguardo. Introduzione pratica e teorica al ritratto fotografico. Zanichelli, Bologna, 2008.

Gli studi di Nisbett si concentrano totalmente sulle differenze di pensiero partendo dalle differenze geografiche, economiche e sociali in cui si sono sviluppate la cultura europea (Antica Grecia) e quella orientale (Cina).

È una visione con confini molto specifici della questione, che non considera le disposizioni individuali, le caratteristiche neurologiche ma anche specifici contesti storici (lo Zeitgeist) e situazionali. Non che sia sbagliata ma, come spesso succede, quello che può essere infilato dentro i limiti di un esperimento scientifico è una piccola parte di una realtà più complessa.

Si tratta della tendenza, non certezza, di alcuni lavori a rispecchiare un approccio analitico piuttosto che olistico. Non manterrò la suddivisione geografica Oriente ed Occidente perché la trovo riduttiva e limitante. In più credo che il mondo stia diventando sempre più grande e interconnesso rispetto anche solo a quindici anni fa, ed è sempre più improbabile dividerlo in sottocategorie nette.

Consideriamo per esempio due serie di aspetto molto simile: In the American West di Richard Avedon e Gyahtei di Manabu Yamanaka 山中学. In entrambe le serie i soggetti sono al centro del fotogramma, ripresi contro uno sfondo bianco uniforme e guardano nell’obiettivo.

A prima vista la serie di Avedon è più variegata, i soggetti ritratti contro lo sfondo bianco mantengono molti dettagli differenzianti, sia nelle pose che nei dettagli. Eppure, di fianco al lavoro di Yamanaka le persone ritratte da Avedon mi sembrano congelate all’interno di un ruolo, sono, allo stesso tempo, i personaggi di uno spazio reale e immaginario, all’interno della mente del fotografo. Un po’ come nel lavoro di August Sander c’è un richiamo alla solidità delle categorie, in questo caso la rappresentazione dell’American West.

Dopo la prima esposizione di Gyahtei negli Stati Uniti, Michaël J. Amy scrive su Art America, maggio 2000:

«“Quando affrontiamo qualcosa con cui non abbiamo familiarità, non riusciamo a fare distinzioni nette. Anch’io, per esempio, ho avuto bisogno di tempo per convincermi che alcune di quelle donne non erano la stessa persona. L’età annulla, e Yamanaka fa bene a costringerci a un confronto in modo così deciso, sorprendente e per nulla sentimentale.”

La particolare natura del soggetto annebbia lo sguardo di chi scrive [...]. La sua percezione iniziale, ovvero che le diciassette donne della serie fossero in realtà una persona sola, fa delle donne anziane - in particolare di quelle nude - uno stereotipo, riducendole a un solo soggetto. Esse cessano di esistere in quanto individui distinti, per precipitare nella percezione errata, seppure confortante, di categoria, che consente di prendere le distanze». Roswell Angier, Educare lo sguardo. Introduzione pratica e teorica al ritratto fotografico. Zanichelli, Bologna, 2008.

La prima impressione di fronte ai ritratti di Yamanaka è inquinata da una forma di group-serving bias, ovvero una distorsione nella percezione dei componenti del nostro gruppo sociale di appartenenza rispetto a quelli di altri gruppi. Gli altri sembrano sempre più uguali tra loro rispetto a noi. Il ritorno alle categorie è confortante, cercare di incasellare quello che si vede e non si comprende subito in uno stereotipo, uno schema, riconoscibile e prevedibile.

A differenza dei ritratti dell’Ovest Americano, che sembrano personaggi eterni di una storia, le anziane donne di Gyahtei sono presenti nel fotogramma come individui, fragili e vulnerabili, in quel preciso istante di tempo.

Ora, se due composizioni esteticamente quasi uguali, sfondo bianco e soggetto al centro, possono restituire sensazioni e informazioni così diverse, in quali altri elementi sta la differenza?

La differenza non è in un singolo elemento, ma nel tutto. La qualità propria di una composizione è una qualità-Gestalt. È indipendente dalle qualità delle singole parti, non è data dagli elementi, ma dalle relazioni che intercorrono tra essi, dalla loro struttura. È evidente in musica: una melodia rimane la stessa anche quando si cambiano le note (per esempio trasportando una melodia da uno strumento ad un altro).

Quando si parla di composizione, soprattutto nei corsi e nei libri di base, c’è la tendenza ad elencare i singoli elementi di stile e i loro effetti. Quello che viene lasciato un po’ per scontato è che la forza dell’effetto varia in base alle relazioni che si creano con tutti gli elementi presenti nel fotogramma.

Ci si concentra quasi solo esclusivamente sulle caratteristiche del soggetto o degli elementi principali. Il che ha senso, soprattuto da un punto di vista educativo. In genere può essere più facile capire come funziona qualcosa analizzando una per volta le sue componenti elementari. L’importante è non limitarsi a questo tipo di analisi ma considerare anche la visione di insieme, nelle circostanze e nel preciso istante in cui stiamo scattando.

Possiamo fare un esempio con la regola dei terzi, una delle regole sacre di chi inizia a fotografare. Da un lato è vero che aiuta a guidare l’occhio, ma dall’altro non tutte le immagini in cui si utilizza o si vede la regola dei terzi funzionano bene. Per me non è tanto una questione di rompere le regole, anzi, ma di conoscerle al massimo per poterle utilizzare al meglio per i nostri scopi. È l’unione di conoscenza e pragmatica.

«“Secondo piano” è una strana espressione. [...] il termine suggerisce altresì una perdita di valore, relativa alla sua complementarità o opposizione. Fotografi e osservatori tendono in eguale misura a prestare meno attenzione a ciò che si trova in secondo piano, perché ritengono che sia meno importante di quello che appare in primo piano. In questo risiede l’errore. Bisognerebbe sempre pensare al primo piano e al secondo piano come parti analoghe di una conversazione visiva. Uno sfondo dovrebbe comunicare qualcosa, anche se è vuoto [...]. Il fondale di carta bianco di Richard Avedon è funzionale, perché trasporta i soggetti nell’isolante intensità del modo di guardare del fotografo. I luminosi sfondi bianchi di Manabu Yamanaka, pur essendo simili a quelli di Avedon, svolgono una funzione del tutto diversa, sfidandoci a contemplare i suoi nudi con la mente vuota della meditazione Zen. Contestualizzando e dirigendo attivamente le nostre risposte verso quanto vediamo, tutti gli sfondi fungono da set fotografici. Se essi siano fabbricati con cura o scovati per caso non ha molta importanza; dovrebbero essere trattati tutti come costruzioni, in quanto latori di significato. Essi non sono infatti mai neutrali». Roswell Angier, Educare lo sguardo. Introduzione pratica e teorica al ritratto fotografico. Zanichelli, Bologna, 2008.

Non so come venga spiegata la composizione nell’arte di altre culture, quale peso abbia, ma sarei davvero curiosa di saperlo. Il modo con cui vediamo il mondo, per disposizioni innate o perché ci viene insegnato, si riflette nelle modalità in cui lo riproduciamo.

La composizione non riguarda solo la disposizione nella dimensione spaziale del fotogramma, ma anche le relazioni tra tutte le altre dimensioni, colori, luci e ombre, per esempio. Nei film la composizione può essere veicolata anche dal movimento:

Un fattore che viene citato nel video e che mi ha subito colpito guardando i film di Akira Kurosawa 黒澤 明 è l’attenzione alla relazione tra ciò che accade in primo piano e sullo sfondo. Gli sfondi nei suoi film sono sempre vivi, animati da movimento o elementi atmosferici. Non sono delle sceneggiature che hanno il solo scopo di definire il contesto di una storia, dove si svolge e quando, ma fanno parte di essa e danno l’idea che ci sia un mondo enorme con una propria vita oltre a quello che stiamo guardando.

Parlando di cinema e composizione posso concludere questo articolo solo con Yasujirō Ozu 小津 安二郎, attraverso le parole di Riccardo Falcinelli:

«Il regista giapponese Yasujirō Ozu sistemava di persona ogni oggetto dei suoi film: cuscini, tende, teiere, bottiglie di sakè. Poi scattava molte fotografie con cui studiare i punti di vista e la composizione generale [...].

Ora, una delle leggi del cinema classico - quello codificato in primis a Hollywood - impone di non rompere mai la continuità tra le immagini: ossia, tra una scena e l’altra, gli oggetti, la luce, gli attori devono trovarsi sempre nello stesso posto [...]. Ozu queste regole le conosce bene - aveva iniziato a lavorare negli anni Venti, quando il cinema giapponese era modellato sui film americani -, però decide di fare di testa sua: per lui quello che conta è l’equilibrio del singolo fotogramma, come fosse un dipinto.

[...]

Seguendo questa logica Ozu arrivava persino a cambiate dimensioni alle cose [...]. Quando i critici gli facevano notare che si trattava di errori, lui con pacatezza rispondeva che gli interessava altro, che nel cinema - come del resto in tutta l’arte - non c’è un’unica via per fare le cose [...]. Comportamenti di questo tipo possono essere interpretati come un tratto caratteriale, e di certo lo sono. Non si può tuttavia ignorare che nella cultura giapponese il modo di sistemare le cose è un’arte a sé, con una storia secolare: si pensi agli spazi della casa tradizionale ricoperti con tatami incastrati fra di loro, o ai giardini zen o all’ikebana, la pratica di arrangiare fiori nei vasi.

[...]

La composizione in pittura è dunque la vita emendata non del brutto o del doloroso, ma degli aspetti stonati». Riccardo Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram. Giulio Einaudi Editore, Torino, 2020.

«Inoltre, fotografando, “resistendo” nell’abisso dello specchio per mezzo del suo atto di fotografo, è dunque alla fotografia che Degas affida - riaffermandosi in ciò discepolo di Nadar - almeno una parte del compito che suggerisce, far sì che il “qui” continui a essere il luogo dotato di valore». Yves Bonnefoy, Poesia e fotografia. O Barra O Edizioni, 2015.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.