#1.6 Informazione e narrazione

Breve comunicazione di servizio: da marzo in poi ho deciso di cambiare il giorno di invio del resoconto mensile dal 27 all’ultimo giorno del mese. Questo significa che giovedì 31 marzo riceverete entrambe le email, una la mattina e il riassunto verso sera. L’alternativa era escludere l’articolo del 31 dal riassunto di marzo per includerlo in quello di aprile. Non sarebbe cambiato molto in realtà, ma per qualche motivo la cosa scombinava il mio ordine mentale.

Sto anche facendo qualche esperimento con gli orari di pubblicazione e di invio delle email, le vedrete arrivare ad ore forse improbabili per ancora per un paio di volte. Portate pazienza.

Questo articolo è figlio di una laurea in Ingegneria Informatica, dei saggi di Joan Fontcuberta e delle storie a bivi dei fumetti anni ‘80 e ‘90. Parleremo di flusso di informazione, di senso e dell’eterno dilemma del “ci sono troppe immagini in giro” che la fotografia si porta dietro da fine ‘8001. Perché produrne ancora quando ci sembra che tutto sia già stato detto e fatto? Spoiler: non è che ci sembra, è proprio così.

Ma il punto è: solo questo conta davvero?

L’ articolo potrebbe prendere un sacco di direzioni diverse, come in quelle storie del Topolino con i finali multipli di cui parlavo prima. Potremmo affrontare la questione dal punto di vista della pratica fotografica, come discorso filosofico oppure parlando di mercato fotografico, tanto per citare alcuni esempi.

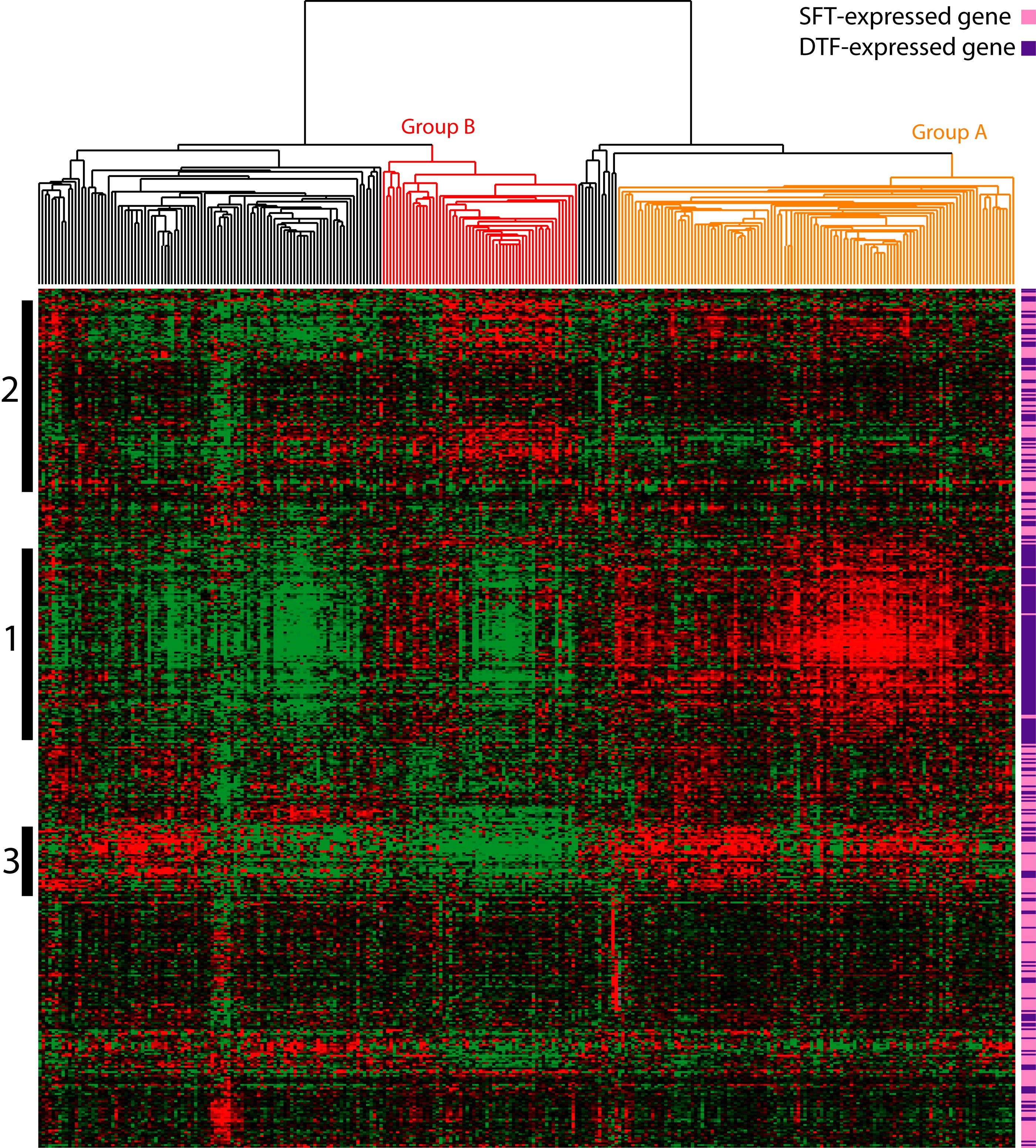

L’ingegnere con specializzazione in analisi dati che c’è in me mi dice che non esiste qualcosa come “troppa informazione”, figuriamoci! Finché c’è spazio di archiviazione disponibile esiste solo informazione male organizzata! Per la tesi di laurea ho passato sei mesi in compagnia di matrici multidimensionali di dati genetici. Non scendo nei tecnicissimi dettagli della cosa, scrivo solo che per le analisi dovevo far partire senza sosta batterie di test che necessitavano un sacco di ore di elaborazione, se tutto andava bene.

Perché quando le cose non andavano bene (e i primi mesi succedeva spesso), un simpatico allarme era pronto ad avvisarmi a qualunque ora di mollare tutto e andare a sistemare il problema. E così, grazie a qualche sveglia delle 4:17 del mattino, buttata giù dal letto da una maledetta macchina che mi ordinava di andare a debuggare codice, ho capito che non potevo fare nulla contro “la troppa informazione”, se non imparare a strutturarla.

«Le immagini non sono immagazzinate come copie in fac-simile di oggetti, o eventi, o parole, o frasi; il cervello non incasella foto polaroid di persone, cose o paesaggi; non archivia nastri registrati di musiche e discorsi, né filmati di episodi della nostra vita [...]. Nel corso della propria esistenza, ciascuno di noi acquisisce una marea di conoscenze, cosicché qualsiasi tipo di archiviazione porrebbe insormontabili problemi di capacità: se il cervello fosse assimilabile a una biblioteca, come una biblioteca presto verrebbe a trovarsi in difetto di scaffali. Inoltre, l’archiviazione di copie presenta di solito non facili problemi di efficienza dell’accesso, quando occorre ritrovarle. Per esperienza diretta tutti sappiamo che quando vogliamo richiamare un dato oggetto, o volto, o scena, non otteniamo la riproduzione identica, ma piuttosto un’interpretazione, una versione ricostruita di fresco dell’originale. Inoltre, le versioni del medesimo originale si modificano con il passare degli anni e il mutare dell’esperienza, e nessuna è compatibile con una rigida rappresentazione in copia: è un’osservazione che lo psicologo inglese Frederic Bartlett fece già qualche decennio addietro, quando fu il primo a sostenere che la memoria è essenzialmente ricostruttiva». Antonio Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano. Milano: Adelphi, edizione 2021.

Questo parlare di immagini mentali mi ricorda un passaggio del capitolo La condizione Postfotografica:

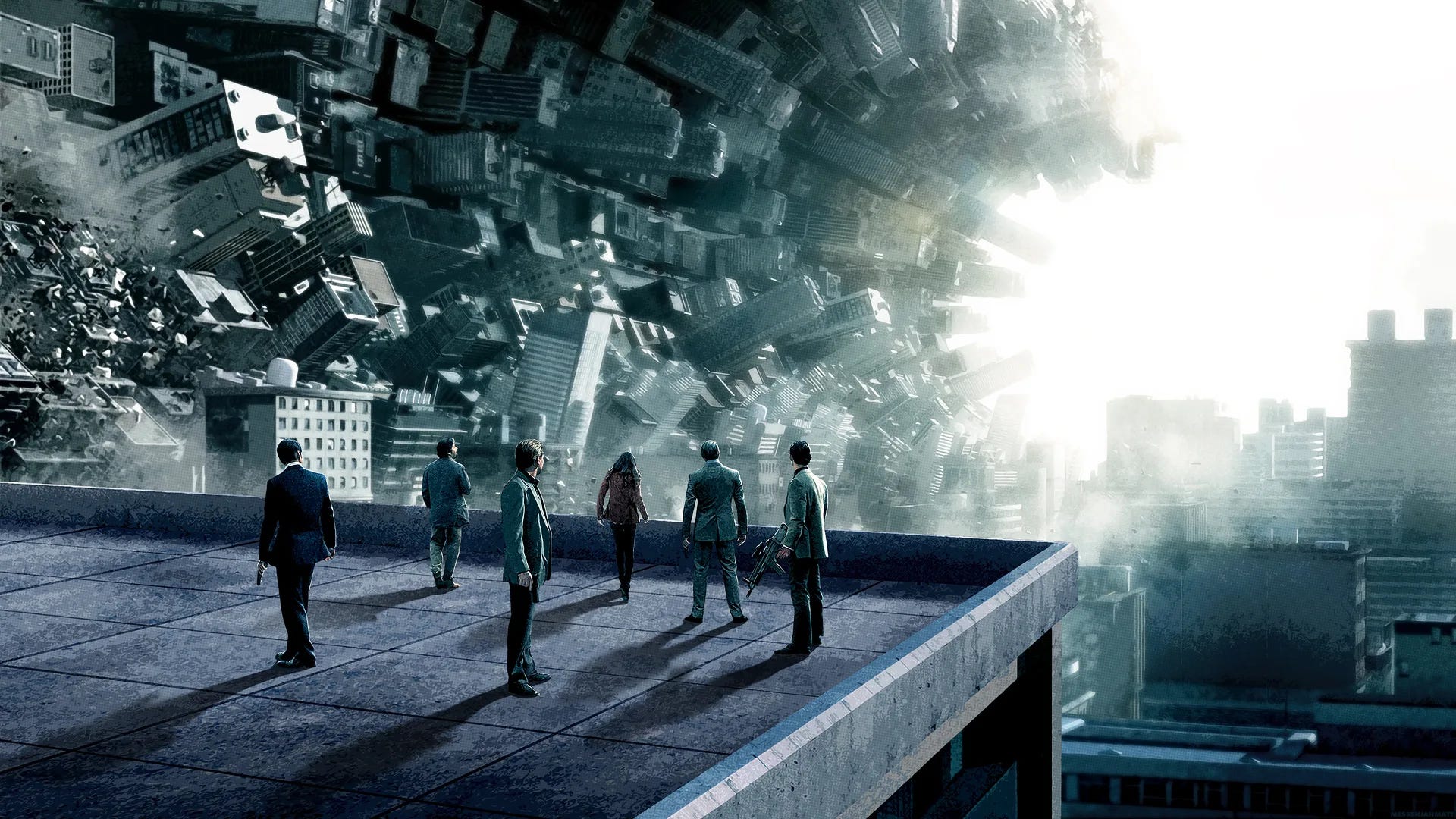

«D’altro canto, il vantaggio di questo eccesso è il conseguente accesso esaustivo e immediato alle immagini, che in tal modo perdono la condizione di oggetti di lusso goduta un tempo. La postfotografia ci mette di fronte all'immagine smaterializzata, e questa natura prevalente d'informazione senza corpo farà delle immagini un’entità che potrà essere trasmessa e messa in circolo in un flusso frenetico e incessante. Questa situazione, secondo José Luis Brea, fa si che esse vivano fra l’apparizione e la sparizione; «in gran parte, le immagini elettroniche possiedono la qualità delle immagini mentali. Appaiono in luoghi dai quali scompaiono immediatamente dopo. Sono spettri, puri spettri, alieni a ogni principio di realtà». Joan Foncuberta, La furia delle immagini. Note sulla postfotografia. Einaudi, 2018.

Le immagini che vengono al mondo prive di una forma fisica sono fantasmi elettronici, impulsi che permangono in un luogo e in un istante fino a quando la sorgente resta attiva, per poi scomparire e riapparire da un’altra parte, o forse no. Brividi di gelo che corrono lungo la schiena ad ogni minimo cedimento di hard disk. Penso a questa leggerezza dell’informazione digitale e a quanto ci costa imbrigliarla in archivi strutturati, backup multipli, sempre accessibili ma anche dislocati lontano, che non si sa mai. A volte mi sento sopraffatta.

Ho da poco preso a sviluppare rullini e stampare da me, mi sono accorta di avere un sentimento di fondo diverso nei confronti della fotografia digitale e di quella analogica. Non posso dire di preferire l’una all’altra, sono entrambi strumenti che mi permettono di fare cose magnifiche in condizioni differenti. Sento la fotografia analogica come un insieme di oggetti fisici e dai contorni ben definiti, che possono trasformarsi e passare da uno stato all’altro, ma che lì restano finché io (o un qualche evento esterno) non danno avvio ad un cambio di stato.

La fotografia digitale, invece, la percepisco

come un flusso che è in eterno divenire.

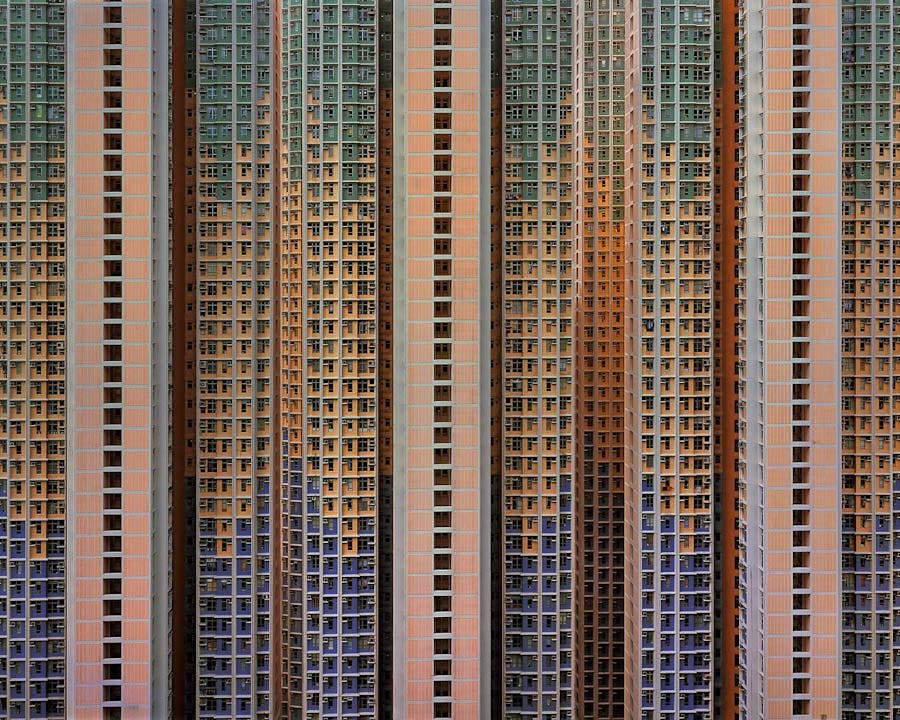

Che anche se in un dato momento è davanti ai miei occhi, su uno schermo, in una certa forma, so che può esistere allo stesso tempo in molteplici versioni differenti. Basti pensare a come ogni immagine pubblicata su internet esista in ogni momento in tante versioni leggermente diverse quanti sono i dispositivi che le stanno mostrando.

E poi c’è quest’altra cosa che mi manda sempre in crisi quando devo cominciare a postprodurre una nuova serie di foto, ovvero l’infinità di direzioni, molte equivalenti e comunque valide, che ogni negativo digitale può prendere con estrema facilità2. L’immensità di scelte equivalenti che bloccano. La ripetizione infinita.

È vero che anche una stampa può essere declinata in diversi modi, ma in un certo senso sento che le scelte siano guidate più, o perlomeno anche, da limiti esterni. E questo lavorare dentro dei limiti, per me, rende le difficoltà un po’ meno frustranti. Come se ci fosse qualcuno pronto ad accompagnarmi per mano in caso di bisogno.

Per quanto mi riguarda la differenza tra analogico e digitale si riflette anche nel modo di fotografare. Anche senza scattare quasi mai a raffica, e nella stessa situazione, produco molte più immagini digitali rispetto a quella a pellicola. Nel primo caso mi sembra quasi di scorrere frame tratti da porzioni di video, mentre dall’altra parte ho degli istanti, apparentemente slegati, tirati fuori dalla realtà. La fotografia analogica mi sta dando una sensazione di stabilità e sicurezza, come rocce che sbucano dall’eterno fiume in piena del digitale.

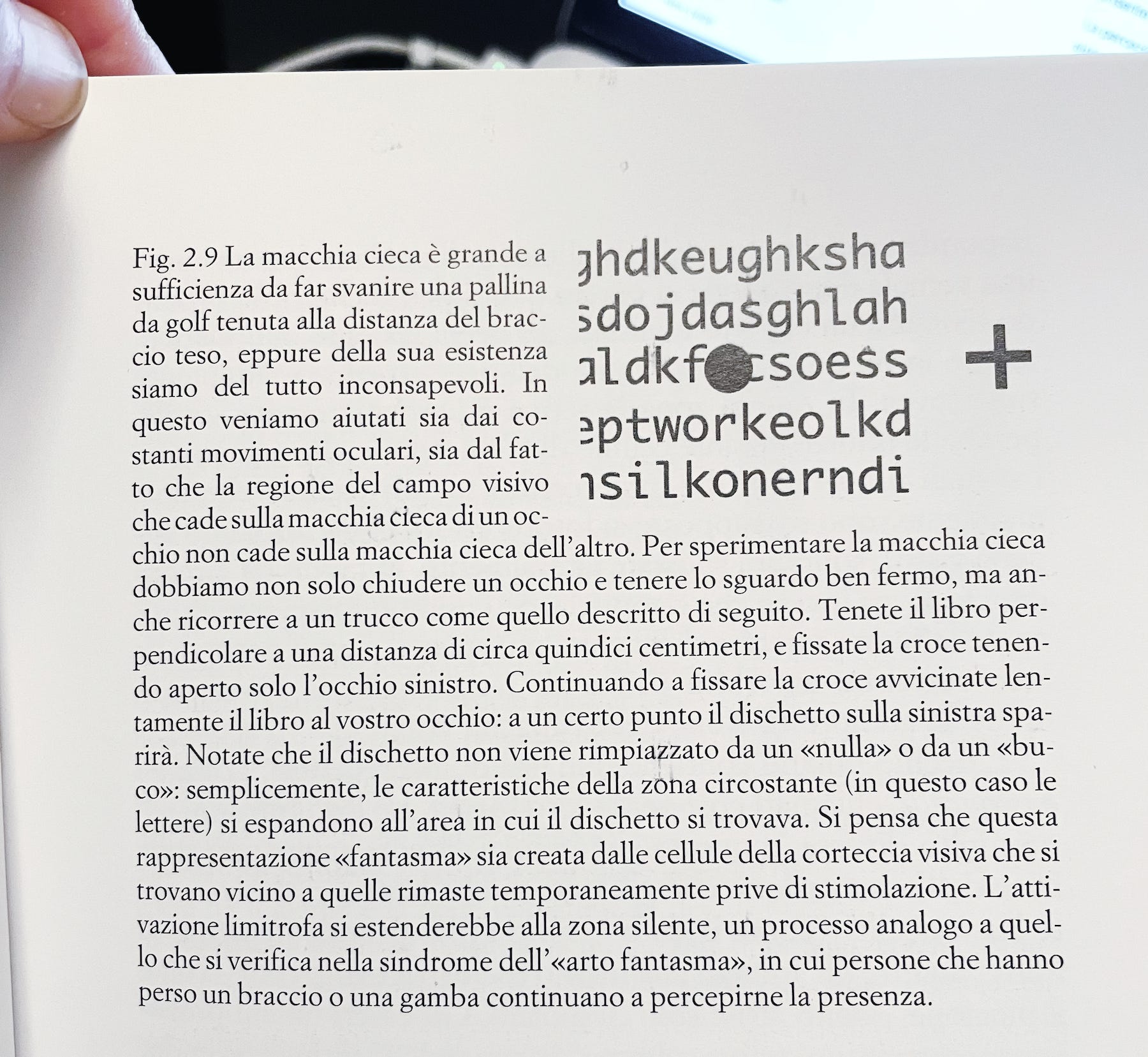

Eppure, pensandoci bene, viviamo da sempre immersi nell’informazione. Siamo al centro di un flusso continuo che arriva da fuori e anche da dentro di noi. Il nostro sistema percettivo ci permette spostare l’attenzione selettivamente solo verso la porzione di informazione che ci interessa, attenuando tutto il resto. È un sistema trasparente, quando tutto fila liscio non ci accorgiamo della sua esistenza. Il mondo appare come appare perché è così e basta.

La percezione non è una caratteristica di serie in dotazione a tutti i cervelli allo stesso modo, è un sistema composto da così tanti canali e circuiti, ciascuno di noi percepisce una realtà che può essere un pochino, ma anche molto, diversa da quella di qualcun altro. Un po’ come i tanti dispositivi, schermi e stampanti, che interpretano le immagini digitali ognuno a modo proprio3.

Il nostro sistema percettivo funziona in maniera così sofisticata e invisibile che ci accorgiamo della sua esistenza solo quando comincia a lavorare diversamente, in maniera più o meno definitiva (per lesioni e invecchiamento dei tessuti) o temporanea (per l’assunzione di droghe, per esempio). Nel complesso si tratta di un sistema molto sottovalutato e trascurato, contando che si occupa di tutto quello che permette di muoverci e interagire con il mondo.

Ogni mente ha le proprie particolarità. Senza scendere troppo nel dettaglio si può dire che ci siamo evoluti per vedere la realtà “all’incirca” un po’ tutti allo stesso modo, il che ha una funzione sociale, ma ognuno poi la interpreta un po’ diversamente.

Ci sono cervelli campioni nel dirigere l’attenzione selettiva, quasi a livello di alcuni predatori (come i cani), che quando focalizzano uno dei sensi su una traccia disattivano letteralmente tutti gli altri4. Altri cervelli, invece, restano sempre pronti a captare un po’ di tutto, anche quello che rimane in sottofondo. Questo dipende sia da caratteristiche genetiche e biologiche, ma è anche legato all’esperienza, che modifica i percorsi neurali.

Le capacità percettive variano,

sono influenzate anche da caratteristiche sociali o da stati temporanei.

Intorno agli anni ‘40 del XX secolo un gruppo di psicologi americani, il New Look on Perception, era arrivato addirittura a ipotizzare che chi ha un forte pregiudizio verso qualcosa o qualcuno arriva anche a non percepire le caratteristiche che non rientrano nello stereotipo che ha in mente. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

«Scopo precipuo di questo movimento fu quello di introdurre nello studio della percezione come variabili indipendenti anche i fattori motivazionali, e più in generale personologici, e i fattori sociali, dalle norme e dai valori alle problematiche di gruppo. Il nome, New look on perception, un nuovo punto di vista sulla percezione, fu dato al movimento da David Krech (1949-50). Il bersaglio era il «vecchio» punto di vista (old look), con riferimento soprattutto ai gestaltisti, che escludevano nel processo percettivo l’intervento di qualsiasi fattore che fosse diverso da quei fattori autoctoni autoorganizzantisi propri della dinamica del campo percettivo». Riccardo Luccio, Storia della psicologia: un’introduzione. Edizione Kindle.

L’informazione è un flusso senza senso, ognuno interpreta la realtà un po’ come gli pare e ci sono troppe fotografie in giro. Da creatrice e consumatrice di immagini, mi chiedo, dove sta il valore? In un momento in cui tutto il mondo va a fuoco, che senso ha tutto il tempo che passo ogni giorno a dedicarmi all’informazione visiva? La motivazione economica, in questo momento, non è la risposta.

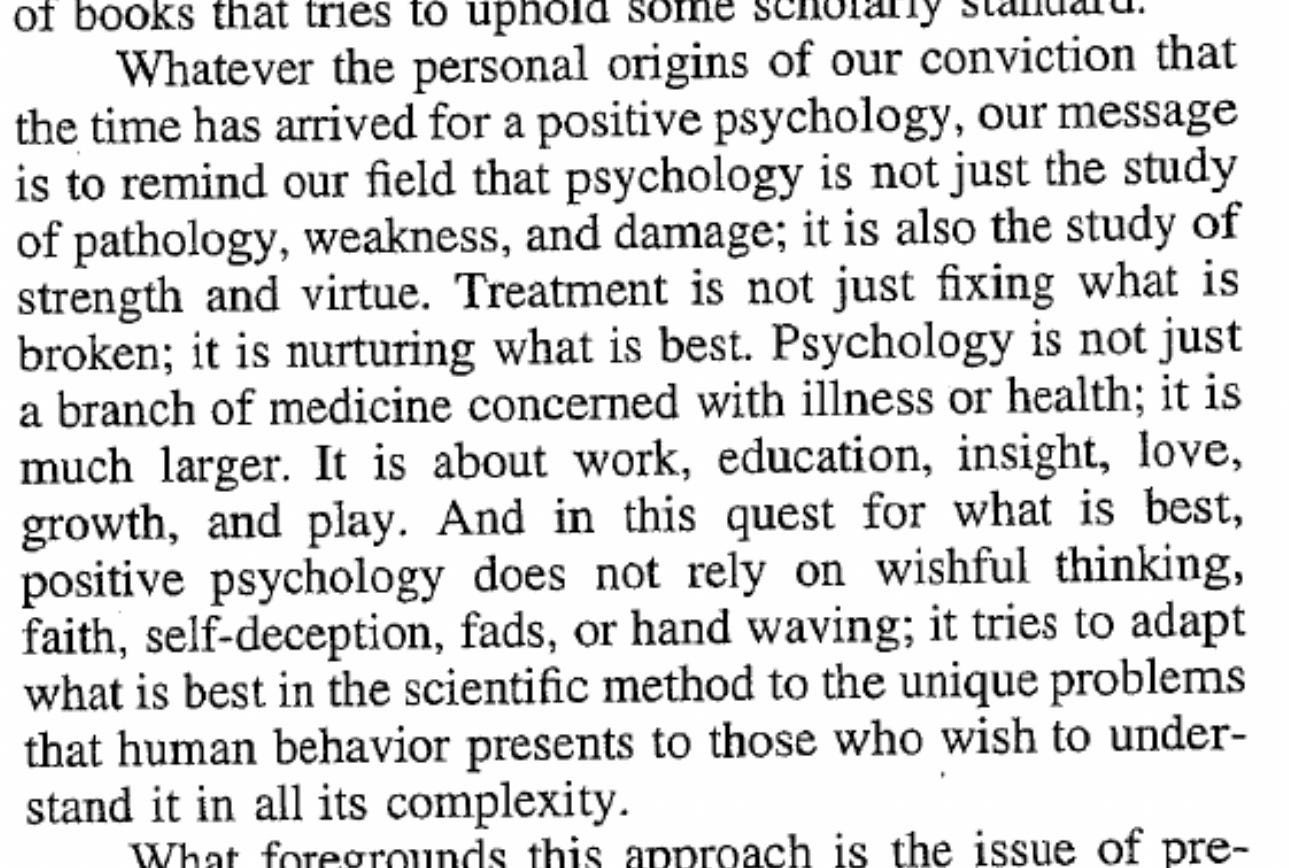

Negli anni ‘60 del XX secolo lo psicologo Martin Seligman studiava la depressione clinica e alcune malattie mentali. Ideò un esperimento sull’impotenza appresa coinvolgendo cani e scosse elettriche, con un approccio etico possibile solo in quegli anni. La teoria dell’impotenza appresa sostiene che la sensazione prolungata e ripetuta di mancanza di controllo può condurre a depressione e apatia. Ma queste batterie di esperimenti portarono anche ad un risultato inaspettato, che andava in direzione opposta. In ogni esperimento, quasi un terzo dei cani non cedeva all’impotenza. Nonostante tutto, c’è una luce in fondo al tunnel.

Questa osservazione portò Seligman a cercare di capire quali fossero i fattori che impedivano ad alcuni individui di cedere alla depressione, che preservavano il loro senso di autoefficacia, che stimolavano la resilienza. Nacque un nuovo approccio, quello della psicologia positiva. Che può suonare come uno dei peggiori filoni che sguazzano tra i libri di auto-aiuto sugli scaffali dell’Autogrill ma che in realtà studia tutto quello che aiuta gli individui e le comunità a crescere e rendere la vita degna di essere vissuta, non solo a resistere o sopravvivere.

Si occupa dei fattori di prevenzione della salute mentale, di studiare e trovare soluzioni applicative per migliorare la qualità della vita. Cerca di scovare dei “buffer” o delle nicchie psicologiche che permettano di assorbire gli eventi negativi, di rinforzare il sistema immunitario della mente. Oggi l’orribile è nell’aria, e questi discorsi di venti anni fa sembrano dissolversi nel vento. Eppure sono quel tipo di lucina tremula che indica la direzione nelle tenebre più oscure e, a volte, è la prima cosa che serve per farsi un po’ strada nel buio.

«Il moltiplicarsi all’infinito delle fotografie che colgono solo il fuori della vita può contribuire alla fine del mondo. Ma alcuni fotografi, grandi in questo, cercano di salvarlo». Yves Bonnefoy, Poesia e fotografia.

La fotografia è potente perché ci permette, tra le altre cose, di costruire storie. Tutto il nostro mondo è tessuto di narrative che continuiamo a produrre, come tante Penelopi che tessono una tela di giorno per smontarla di notte, e in questo continuo fare e disfare c’è la speranza e la forza di riuscire a rimanere fedeli a se stessi. Le storie ci tengono in piedi e definiscono le nostre identità. Se ci vengono rubate abbiamo il diritto di rivendicarle, di riscriverle e di giocare con il tempo.

«Le immagini di qualcosa che non è ancora accaduto - e in effetti potrebbe non accadere mai - non hanno natura differente da quelle di qualcosa che è già accaduto. Esse costituiscono il ricordo di un futuro possibile anziché di un passato che fu». Antonio Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano. Milano: Adelphi, edizione 2021.

In molti casi, le persone affette da demenza che hanno la possibilità di esprimere una propria versione della loro storia, anche se lontana da eventi effettivamente accaduti, hanno una qualità della vita migliore.

Viviamo costantemente con la sensazione di essere immersi da storie e di perderci ogni secondo qualcosa. Non è vero: siamo immersi nel flusso di informazione, e informazione e narrativa sono due cose diverse. Informazione non è comunicazione. L’informazione di per sé è senza senso, è materia grezza senza struttura. Ricordate la storia a bivi all’inizio, quella del Topolino? Non so quanti di voi ce l’abbiano presente ma se letta in sequenza, come un fumetto normale, non è una storia. Per fare un riferimento fotografico: sarebbe come guardare tante fotografie ammassate.

Siamo sommersi dalle immagini, è vero. Ma le storie, quelle non saranno mai abbastanza. Ne abbiamo bisogno per crescere, per spostare i paletti delle nostre culture e per risanare le nostre comunità.

La saturazione di informazione porta con sé un pericolo reale

«What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention, and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it». Herbert Simon

L’informazione consuma l’attenzione delle persone a cui è rivolta. E l’attenzione, così come il tempo, sono risorse preziose. Come fotografe e fotografi abbiamo a che fare con un tipo di informazione, quella visiva, in molte più occasioni e in maniera più attiva rispetto a persone che si occupano di altri ambiti. Dovremmo essere più allenati a riconoscere l’informazione senza senso, che diventa rumore, e di accorgerci che

«[…] tale muro nasconde una sterminata realtà invisibile di cui sappiamo poco o nulla, di cui non abbiamo nessuna immagine». Gigliola Foschi, Le fotografie del silenzio. Forme inquiete del vedere. Mimesis, 2015.

È un talento prezioso da coltivare in tempi come questi, e anche da regalare agli altri, se si presenta l’occasione. La capacità di vedere non si consuma se condivisa.

«I sognatori sacri portavano un papiro nella stanza dell’incubazione - per i Romani, pare, i sogni venivano fatti per essere trascritti. Aristide sostiene di aver trascritto più di trecentomila versi nel suo diario dei sogni che poi usò come bozza per il suo libro. Gli studiosi successivamente chiamarono quel diario che non leggeremo mai “il modo scartato” di raccontare la storia». Anne Boyer, Non morire. La nave di Teseo, edizione 2020.

Ogni volta che mettiamo insieme un certo numero di fotografie per creare una serie noi costruiamo un mondo. In realtà lo costruiamo anche in ogni singola immagine, selezionando e sistemando gli elementi del fotogramma, ma credo che il concetto si capisca meglio parlando di serie.

Questo mondo ha una sua architettura, delle regole, una propria logica, che non necessariamente devono rispecchiare la realtà oggettiva del mondo fisico. Possiamo mischiare il tempo, collegare cose distanti, creare nuovi concetti.

Quando arriva il momento di pubblicare questo progetto fotografico, (se arriva, non è necessario) è come se aprissimo questo mondo ad altri. Li invitiamo ad entrare, siamo degli ospiti. Il nostro mondo può essere anche molto bizzarro e assurdo ma possiamo avere cura di accompagnare le persone all’interno del nostro spazio, di indicare quali sono i servizi di base, dare un minimo di bussola per orientarsi e mostrare le uscite di emergenza. Dobbiamo essere pronti a recuperare chi rischia di perdersi e a difendere la nostra costruzione da eventuali vandali. E lasciare la libertà di andarsene a tutti quelli che non ci trovano niente di interessante per loro.

«C'è, naturalmente, un ritorno a questo genere con persone che cercano di “condire” le loro opere e convincere gli altri che la mancanza di informazione in un'immagine costituisce il suo mistero. “Scommettiamo che non riesci a indovinare che cosa rappresenta questa foto?” Perché è interessante?

Molti scrittori come James Joyce, William Carlos William e William Burroughs, hanno tentato di rompere i canoni letterari con i loro tentativi di allontanarsi dalla narrativa tradizionale per comprendere un orizzonte emotivo e intellettuale più ampio. Non si interessano tanto alle "verità fattuali" quanto alle verità emotive. È diverso rispetto a trattenere dell'informazione per creare qualcosa che ha l'apparenza del mistero. […] L'arte vive nella tensione tra astrazione e descrizione». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

Possiamo anche non farlo e accettare passivamente le conseguenze. Che il nostro mondo venga preso d’assalto, distrutto o ignorato. Io non la trovo una decisione saggia, tutto qui.

Comunicazione è qualsiasi pezzo di informazione che tiene conto di chi lo emette e di chi lo riceve. È una collaborazione, un patto a venirsi reciprocamente incontro per scoprire qualcosa di nuovo, per costruire una storia, magari anche un pezzettino a testa, perché no?

Ho in mente una citazione a riguardo che non sono riuscita a ripescare prima dell’uscita di questo articolo. Sono sicura si trovi tra i documenti del corso Seeing Through Photographs del MoMa. Continuerò a cercare e aggiornerò l’articolo quando salterà fuori. ↩

Questo succede quando si tratta di progetti personali, di solito su commissione ci sono dei vincoli e riferimenti predefiniti, ma non è detto. ↩

È vero che esistono tecniche e profili colore che permettono di mantenere costante l’interpretazione, ma esiste comunque una certa variabilità che dipende da fattori anche esterni all’immagine stessa. Per esempio: la luminosità dello schermo o la fonte di luce sotto la quale stiamo osservando l’immagine. ↩

I nostri antenati erano anche un po’ prede oltre che predatori, riuscire a tenere d’occhio il cespuglio alle spalle per schivare una possibile belva appostata mentre si stanava il coniglio era una caratteristica vitale. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.