#1.7 Ode all'ozio

I lupi passano la maggior parte delle loro vite a oziare. Non mi sono segnata i riferimenti, ma un bel po’ di mesi fa sono incappata in questo studio che seguiva la vita di un branco in natura, giungendo a due conclusioni:

- quando il cibo abbonda e le minacce esterne sono poche, i lupi oziano perché c’è tutto quello che serve per vivere tranquilli;

- quando le risorse scarseggiano, i lupi oziano per risparmiare energie.

Nel mondo dei lupi insomma, tolti i momenti di necessaria attività per sopravvivere, il pisolino è una reazione adeguata alla stragrande maggioranza di situazioni.

Nella nostra società il riposo raramente viene visto come come un’attività importante e a sé stante. A parte le 6-8 ore di sonno notturno, universalmente riconosciute perché prescritte dalla medicina, riposare è visto perlopiù come un tempo morto. Oppure come una conseguenza necessaria al lavoro, meglio se intenso, o un premio, come le vacanze estive. Il riposo è meritato e senza sensi di colpa solo quando ci si arriva stanchi, stremati e usurati. Il fine è sempre e solo recuperare energie e quasi mai accumularle o evitare che si disperdano. Pianifichiamo i calendari secondo gli impegni e mai contando le pause. Le pause sono vuoti da riempire, di solito con altre attività. Ma spazi bianchi e pause sono due cose differenti.

Il ciclo di sonno è veglia così come lo conosciamo oggi è un’invenzione moderna, nato all’incirca con la rivoluzione industriale e con la necessità di ottimizzare le attività in turni di pause e lavoro il più possibile produttivi. Che di per sé non è al 100% un male, ma lo diventa nel momento in cui c’è una forte tendenza solo verso l’organizzazione del tempo in termini di profitto e diventa sempre più difficile, nonché socialmente sanzionato, provare a spostare l’ago della bilancia nella direzione opposta. Tra le sanzioni sociali rientrano le punizioni oggettive ma contano anche le forme implicite come sensi di colpa o battute di spirito mascherate. O strutture e meccanismi trasparenti che si ripetono e rinforzano, come quelli che ci portano a riempirci di impegni e a trovare un buco solo con grande difficoltà.

Ci sono momenti in cui penso che anche l’ozio stia diventando una forma di privilegio. Non mi riferisco solo potersi permettere una vacanza, per esempio, ma anche all’instabilità e incertezza che richiedono continui aggiustamenti e azioni da parte nostra.

In letteratura accidia e ozio sono due cose diverse e solo la prima è un vizio capitale. Da una parte c’è la completa indifferenza, l’apatia, nei confronti del mondo e di sé stessi, il lasciare che tutto vada, per inerzia.

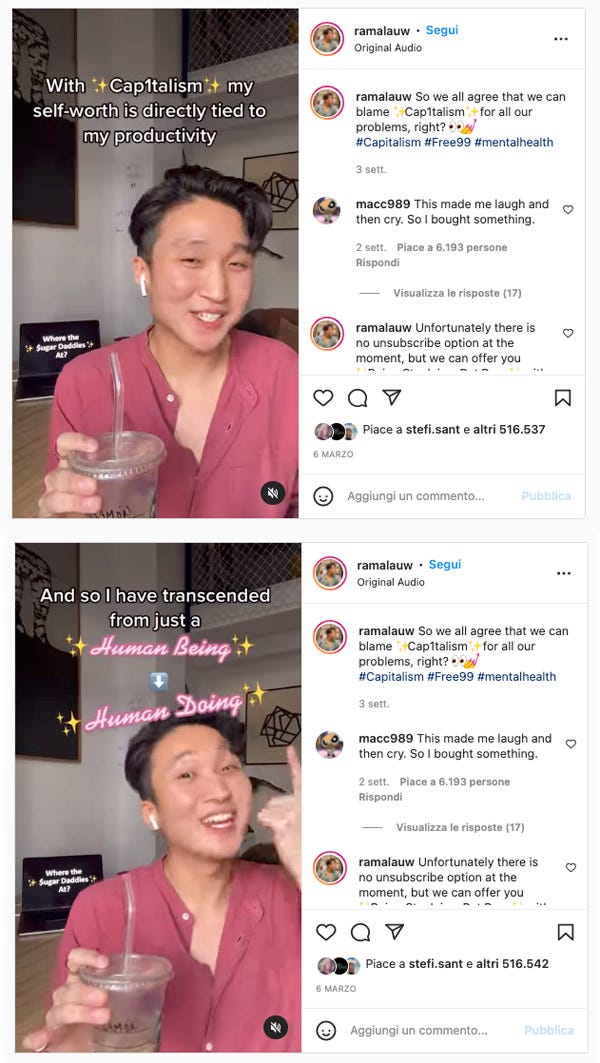

L’ozio, invece, è più legato all’astensione delle attività che recano profitto. Il che all’interno di un sistema capitalista suona molto come un peccato mortale ma in realtà è una componente necessaria delle nostre vite1.

I popoli antichi avevano una concezione di ozio molto diversa da quella contemporanea. Per i Romani l’otium era la cura di sé e della propria saggezza, in opposizione al negotium, gli affari e tutte le attività legate al profitto a alla vita pubblica e politica. L’otium era tempo dedicato allo studio, alla vita sociale conviviale, al gusto della bellezza e dell’arte, all’attività fisica e alla contemplazione.

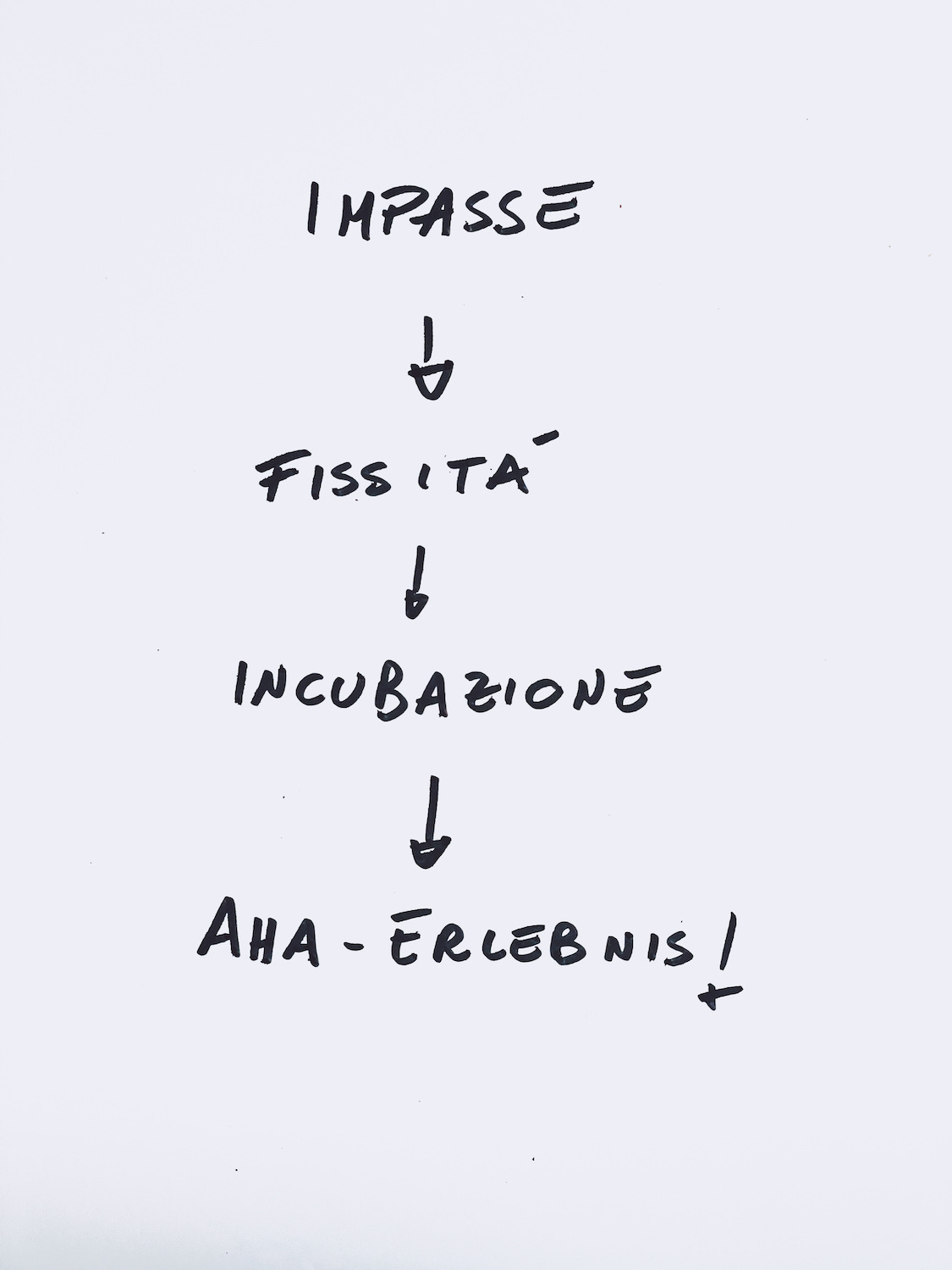

L’essere passivi, il non agire, non ha solo conseguenze negative. La passività è tempo dedicato all’accogliere esperienze, all’ascolto2 e alla pazienza. È tempo per alcune forme di oblio, in cui la mente libera spazio dimenticando pezzi di informazione, crea nuovi collegamenti, prepara il terreno per piantare i semi della creatività.

Nemmeno a dirlo, l’otium era una pratica riservata alle fasce alte e benestanti della popolazione. L’ozio è un privilegio. Non conosco un modo per metterla giù in maniera carina: quando c’è da portare a casa la pagnotta o prendersi cura degli altri, il tempo per sé è una delle prime cose che va a farsi benedire. Anche se alla lunga questo ha effetti negativi persino sulla produttività lavorativa. È un paradosso: si sacrifica il tempo libero dal lavoro per produrre e guadagnare (forse) di più, ma alla fine si lavora peggio e si produce anche di meno?

L’ozio serve alla crescita personale, allo sviluppo delle soft skill, delle relazioni interpersonali e delle competenze gestionali, alimenta la creatività. Il riposo accresce pazienza, resilienza e salute psico-fisica. Lavorare bene, che sia retribuito con denaro o altro, richiede un’ottima riserva di energie e un buon equilibrio tra corpo e mente, soprattutto se l’attività si protrae nel tempo. È una maratona, non uno scatto da 100 metri.

«Practice does not make perfect. It is practice, followed by a night of sleep, that leads to perfection». Matthew Walker, Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams. Scribner, 2017.

Nei lavori a forte stampo creativo, come la fotografia, molto spesso queste competenze devono essere utilizzate in parallelo. Capacità di relazione per collaborare con altre figure o per lavorare a contatto diretto con il cliente, e problem solving, che sia per risolvere questioni tecniche inaspettate o per tirare fuori idee creative.

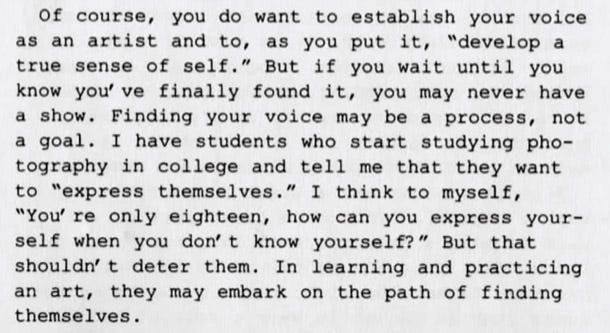

Così come uno scrittore, per quanto bravo, leggerà sempre più libri di quanti mai riuscirà a pubblicarne, credo che anche per fare buone fotografie si debba assorbire più di quanto si potrà mai buttare fuori. La fotografia come strumento per accogliere dentro di sé il mondo più che per esprimersi.

La fase passiva di acquisizione e rielaborazione delle conoscenze è maggiore di quella attiva-produttiva. Quando questo non accade, ovvero quando si produce contenuti senza sosta, si è in una fase riproduttiva, non creativa. Il pensiero riproduttivo è quello che utilizza solo gli schemi mentali già appresi. Una sorta di catena di montaggio, ripetibile e riproducibile.

La catena di montaggio di per sé non è un male: si ripete uno stesso contenuto che funziona in forma uguale o leggermente variata (ma equivalente) finché funziona, ovvero finché porta guadagno, visibilità o credibilità. La persuasione, ma anche l’apprendimento, passa attraverso forme di ripetizione. I bambini molto piccoli imparano ad usare in maniera creativa il linguaggio con l’ecolalia e la lallazione.

Quando la fotografia diventa una professione si investono tempo e risorse per sviluppare un servizio o un prodotto, lo si prova e pubblicizza. Se funziona, si ripete lo stesso flusso di lavoro fino a rientrare dell’investimento e, finalmente, guadagnare. Altre volte si trovano delle soluzione miste, servizi che sono una via di mezzo tra il flusso di lavoro “standard” e la personalizzazione. Altre volte ancora si costruiscono interi progetti da zero, ad un costo economico e di tempi diverso, ovviamente. La ripetibilità permette di fornire un servizio consolidato ad un prezzo contenuto. Per quel che mi riguarda a volte si tratta di decidere tra fornire un prodotto artigianale e uno industriale, o una qualsiasi via di mezzo tra i due, in base alle esigenze.

La riproduzione è un bene, quindi. Il problema sorge quando la catena di montaggio viene presentata come processo creativo. Il pensiero produttivo modifica gli schemi già appresi, combinando concetti ed elementi. Niente si crea dal nulla e tutto è una rielaborazione, la creatività richiede tempo e contaminazione.

«The artist is a collector. Not a hoarder, mind you, there’s a difference: Hoarders collect indiscriminately, artists collect selectively. They only collect things that they really love». Austin Kleon, Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Workman Publishing Company, Edizione Kindle.

A volte si paragonano i fotografi a collezionisti di momenti, con riferimento ai prodotti della pratica fotografica. Il che ha senso perché alla fine le immagini sono ciò che di visibile ci lasciamo dietro, come la scia di una lumaca. Forse, invece, è più una questione legata al collezionare esperienze. Uno degli aspetti più gratificanti della fotografia è che mi permette di avere accesso alle situazioni più disparate. A volte è una vera e propria scusa per entrare in contatto con persone nuove ed esperienze altrimenti inaccessibili.

Il piacere dell’avventura e dell’esplorazione, scoprire punti di vista nuovi. Per me la fotografia ha meno a che fare con cosa o quanto ho già prodotto e più con il dove mi farà arrivare e cosa mi farà scoprire.

Il tempo che passo ad esplorare non genera direttamente profitto, non è produttivo in senso stretto. È ozio ed è indispensabile per risanare risorse e idee, per la creazione di nuovi prodotti o flussi produttivi. È il processo di coltivazione che segue il ciclo naturale delle stagioni, come lasciar riposare il terreno di inverno e prepararlo per la semina e la raccolta. Certo, esistono modi per lavorare i terreni in maniera intensiva, per ricavare il massimo profitto nel minor tempo possibile, ma si tratta di uno sfruttamento non sostenibile di risorse limitate. I terreni rimangono aridi e inquinati, i fotografi frustrati e demotivati. Ma ognuno è libero di decidere come coltivare il proprio orto come meglio crede.

Gli ultimi anni ci stanno stremando e penso che tutto il mondo abbia bisogno di rallentare un po’. Stiamo cominciando a parlare di slow living, la pandemia sta portando alla Great Resignation e le storie di stili di vita alternativi spopolano.

Tanti buoni propositi, certo, il problema è che è un casino metterli in pratica.

Lo scrivo non tanto con un intento disfattista ma perché secondo me non si pone mai abbastanza l’accento sui fattori che entrano in gioco quando si vuole raggiungere qualcosa. Qualche volta è facile, a volte è molto difficile.

Questo video si focalizza un po’ troppo sulla scelta e sui bias dell’individuo, secondo me, passando il messaggio che la responsabilità del cambiamento sia solo una questione individuale. È figlio del buon vecchio “se vuoi, puoi”.

Anche quando l’unica cosa che ci separa dal raggiungere un obiettivo è la nostra volontà, rompere i propri schemi non è mai una prova facile. È una bella sfida, ci sono moltissimi fattori in gioco. Decidere di rallentare e abbandonare uno stile di vita opprimente, lavorare bene e in maniera sostenibile, spesso è un lusso. Non è sempre possibile e non dipende solo da decisioni e situazioni personali. Un po’ come nell’antica Roma, l’otium è un privilegio per i benestanti. Tutti gli altri rischiano di venir liquidati con due parole.

«And maybe you have no choice about your life at all, in which case, I’m sorry that you just spent five minutes watching this». New York Times Opinion, The Bravest Thing You Can Do Is Quit. Youtube.

Per poter rompere e modificare alcuni schemi bisogna prima riconoscerli e rendersi conto della posizione in cui ci troviamo rispetto ad essi.

In fotografia c’è un meccanismo che a volte è terribilmente frustrante. Nasce dall’idea romantica del fotografo come una via di mezzo tra “fai quello che ami e non lavorerai mai un giorno della tua vita”3 e l’artista che lavora a tutte le ore, invia WeTransfer alle 2 di mattina ed è sempre disponibile.

Allora, è vero che la fotografia come attività professionale può avere orari strampalati, periodi di lavoro intenso tampinati da scadenze ravvicinate, infiniti momenti di panico e fuoco nel culo. Si lavora a contatto con le persone e la logistica può diventare estenuante, i budget sono minimi e i margini di errore e guadagno sono molto stretti.

Però.

Non è che noi fotografi indugiamo un pochino troppo nel raccontarci quanto lavoriamo? Dico proprio in termini quantitativi: ore passate a scattare, chilometri percorsi, giga di immagini da consegnare. Come se fosse un modo per tenere traccia e confermare che davvero stiamo lavorando. La percepisco solo io questa cosa sui social? A volte, non dico sempre, e mi ci metto anche io nel gruppo.

Siamo pieni di storie che raccontano quanto si lavora tanto e sempre, ma

dove sono le storie che ci mostrano come lavorare meglio?

Come faccio a risparmiare energie, a lavorare in maniera più furba senza esaurirmi, a facilitarmi il compito invece che complicarmelo (dato che a questo ci pensa già tutto il resto del mondo)?

Le risorse sono un po’ come i soldi. Spenderli tutti non è mai una questione. Il difficile è trovare un modo per risparmiarli. Tempo e soldi sono uguali, ti mostri disponibile, ti distrai un attimo e puff...sono tutti spariti.

Credo che sia ora di limare un po’ lo stereotipo dell’artista tormentato che si esaurisce nel nome della sua opera. Questa fotografia tossica che consuma chi la produce è una realtà terribile che non voglio alimentare.

Si crede che l’artista debba sempre sacrificare un po’ della propria salute mentale e fisica nel processo creativo. La realtà è diversa: la salute mentale degli artisti, nella storia, spesso è correlata a salari troppo bassi, orari di lavoro estenuanti e contesti che non permettono loro di praticare e vivere una vita sana allo stesso tempo. L’esaurimento c’entra poco con il valore di un’opera. Tranne nel momento in cui l’artista tira le cuoia, ma in quel caso è qualcun altro che ci guadagna.

Viviamo in un momento storico caratterizzato da strumenti per alimentare la creatività a far circolare le idee, ed è fantastico, ma ci sono delle situazioni che mi ricordano più un allevamento intensivo di talenti.

L’essere umano di per sé non è particolarmente resistente, forte o adatto all’usura del lavoro continuo. Siamo arrivati fino ad oggi imparando a risparmiare le forze, tra le altre cose. Il principio di minimo sforzo si basa su un approccio orientato all’economia secondo il quale investo il numero minimo di risorse che mi servono per ottenere un risultato soddisfacente. Un pizzico di minimo sforzo spunta fuori un po’ in tutte le discipline scientifiche e filosofiche.

A pensarci è un concetto di una semplicità assurda. Usare più di quello che è necessario ha poco senso. Eppure nei settori creativi ci insegnano a dare sempre il massimo, che i risultati migliori si ottengono spingendosi oltre i limiti, andando fuori dalla zona di comfort. Se si riesce a realizzare qualcosa con facilità sembra quasi che non sia meritato o che si sarebbe potuto ottenere di più. Come se dare tutto fosse l’unica condizione per avere qualcosa in cambio. Ma non è garantito, è un approccio che crea pericolose aspettative e lascia svuotati.

Anche la nostra mente lavora secondo un approccio di risparmio cognitivo, esistono tantissimi modelli diversi che descrivono come il cervello elabora l’informazione. Particolarmente interessanti e facili da digerire sono i modelli a due vie: il Modello di Probabilità di Elaborazione di Richard Petty e John Cacioppo e il Modello Euristico-Sistematico di Alice Hendrickson Eagly e Shelly Chaiken. Sono modelli diversi ma con punti di contatto. In generale entrambi sostengono che la mente elabora l’informazione in ingresso attraverso due canali principali: una via centrale/sistematica e una periferica/euristica. Per il modello di Petty e Cacioppo le due vie sono separate mentre in quello di Eagly e Chaiken sono interdipendenti, ma non scendiamo nei dettagli.

Attraverso la via centrale/sistematica la mente elabora l’informazione in ogni minimo dettaglio. È un approccio accurato ma costoso. Con la via periferica/euristica, invece, l’elaborazione è molto più grossolana, tiriamo le somme usando le euristiche, ragionamenti che permettono di arrivare a conclusioni plausibili, il più delle volte, senza perdere tempo e investire troppe risorse. La via centrale analizza il contenuto e il significato dell’informazione che riceve, mentre la via periferica si occupa degli indizi periferici, come la forma del messaggio, l’attrattiva e la credibilità della fonte che lo emette.

Di solito la mente sfrutta la via veloce quando non ha abbastanza risorse cognitive a disposizione, non c’è molto tempo per valutare o semplicemente l’argomento non è abbastanza interessante (basso livello di coinvolgimento). Al contrario, se il contenuto ci interessa molto o abbiamo una tendenza al pensiero critico, allora lo analizziamo nei minimi dettagli.

Le immagini sono indizi periferici, come tutti gli altri stimoli sensoriali. La nostra mente li processa immediatamente, traendo conclusioni così dirette da sembrarci istintive. A volte quasi grezze, di pancia, in termini di reazioni emotive che non sappiamo quasi definire a parole perché arrivano prima di qualsiasi altro pensiero.

Le fotografie spesso racchiudono un messaggio sotto la superficie estetica, che sia intenzionale o interpretato da chi osserva. Questo significato è quello che viene elaborato dalla via lenta, dallo sguardo critico, che va a sviscerare ogni singola nozione, dalla tecnica usata, al contesto, alla biografia dell’autore.

Non c’è una via migliore dell’altra, colgono aspetti diversi e il punto non è quale sia meglio, ma cosa sia più utile in un dato momento. A volte si tende a dare troppo peso al pensiero critico sfavorendo un po’ le impressioni di pancia. In questi casi si fanno tante parole sull’immagine che portano solo all’esaltazione di chi le pronuncia, nel tentativo invano di rinchiudere in un concetto l’immensità del sentire.

«Parole che non vanno a segno, parole svalutate, rimaste in testa o sulla punta della lingua, altre che invece si dimenano sguaiate, per paura di non essere espressive abbastanza». Edoardo Albinati, Velo pietoso. Una stagione di retorica. Rizzoli, 2021.

Esiste anche la situazione opposta, in cui tutto viene giudicato in termini di mi piace o non mi piace come se fosse una legge divina. Oltre ad un semplice e puro piacere di godibilità estetica, le risposte di pancia sono quelle che ci danno indizi sulle verità emotive e sensoriali di un’immagine, che la rendono immediata e non iperragionata.

«Semmai può essere più intenzionale perché coinvolge più parti di me nell'attività. In un certo senso, affido parte della responsabilità al mio istinto, i miei impulsi e la mia ricettività, e tolgo un po' di peso dalla mia mente, la qual cosa potrebbe farla funzionare meglio di quando deve portare tutto il carico del lavoro da sola». Philip Perkis, Insegnare fotografia (Note raccolte). Skinnerbox, serie Skinnerbox Note, II edizione settembre 2018.

Ogni tanto provo a guardare qualcosa facendo caso sia all’una che all’altra via. Magari mi annoto sensazioni prima e pensieri dopo su di un quaderno, a volte no, dipende da quanto tempo e voglia ho di fare esercizio. È una cosa simpatica da fare anche così, a mente.

Si può fare anche con il video del New York Times più sopra. Quali e quanti sono gli indizi periferici (immagini, suoni, testo ma anche le variazioni repentine di dimensioni di font o tono di voce)? E quali sono, invece, i concetti che vengono passati e che rimangono in testa?

Posso usare lo stesso approccio anche per leggere le fotografie. Quelle più potenti sono sempre come le cipolle, restano in testa e continuano a restituire qualcosa ogni volta che si guardano. Hanno il vantaggio della doppia codifica: l’informazione che rimane immagazzinata nella nostra testa sia in forma emotiva che cognitiva è più forte e permane più a lungo.

È uno sguardo sia critico che di piacere, che gode nell’apprezzare le sensazioni che l’immagine restituisce oltre che analizzarle. Non produce direttamente profitto, ma alimenta la motivazione. Riempie il pozzo, è quello che si prende cura di chi sta dietro la macchina fotografica, in qualsiasi modo vogliate chiamarlo.

«When I made The Black Rose, which was seven years of work and took up the whole ground floor of the Art Gallery of South Australia and nearly killed me, I didn’t think I’d take another picture after that. I thought I was done and dusted. I put every ounce of energy I had over those seven years into trying to discover the meaning of life using the camera. And by the time I’d finished, I was just absolutely mentally shot. I sort of had a period where I thought, ‘Well, I’m done with photography. I’ve been shooting since I was 13 years old. I’ve explored every single option that I can,’ and there was a sort of feeling of that’s it . But when we came to Adelaide, that was one of the reasons to shoot a body of work here: the light here is so different from everywhere else, and you get that amazing light all the way down to the horizon at the beach. Something takes over, something catches your eye and you become drawn into something else. And that’s basically how The Crimson Line started. I became sort of fascinated with this particular colour in the sky. And I would only shoot at the very first five minutes of the day of sunlight». Trent Parke, Intervista su Monster Children. Maggio 2020.

Il sociologo Domenico De Masi ha elaborato il concetto di Ozio-Creativo, con una veloce ricerca si possono trovare diversi articoli e video in italiano a riguardo. Non ho approfondito perché dopo una prima lettura ho avuto l’impressione che seguendo il suo discorso mi sarei allontanata da quello che volevo dire, ma vi lascio comunque il riferimento se volete approfondire. ↩

Con ascolto intendo proprio un ascolto passivo, assorbire anche senza fini comunicativi come nell’ascolto attivo. ↩

In realtà nell’ultimo paio di anni ho notato un calo di queste citazioni motivazionali, ma probabilmente è solo dovuto al fatto che mi sto lentamente ritirando dai social e i miei riferimenti stanno cambiando. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.