#1.9 Le storie che ci raccontiamo

Ogni articolo di Making Pictures nasce da qualcosa che noto mentre leggo o faccio altro. A volte è un pensiero semplice, altre volte è un discorso più complesso che comincia portarmi alla deriva. Le idee sono folletti dispettosi che appaiono nei momenti più disparati, se non le segno subito scompaiono. In genere ho una buona memoria, ma per qualche motivo più sono valide più passano velocemente.

Tutte queste note sono raccolte in un taccuino1, si tratta di brevi frasi, stralci di citazioni, video o immagini. Annoto lo stretto necessario in maniera grezza e veloce, tralasciando dettagli e approfondimenti e poi lo lascio macerare per un po’ di tempo. Quello che succede è che mi dimentico di tutto quello che non ho scritto, e rimane solo l’informazione decontestualizzata, slegata anche da valutazioni superficiali o affettive che posso aver fatto nell’istante in cui mi si è accesa la lampadina in testa. Sembra di leggere la traccia lasciata da qualcun altro, un tema da sviluppare.

Il vantaggio di questo approccio è che nel momento in cui mi sono dimenticata del perché e del percome quella cosa era così importante posso cominciare a rimettere insieme i pezzi, a fare ricerche distaccate limitando i bias inconsci. Lo svantaggio è che si tratta di un processo a volte imprevedibile e faticoso, si sa dove si parte ma non si sa dove si arriva.

«It’s a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to.» J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings.

Una caccia al tesoro di quello che volevo dire mi obbliga a fare ricerche anche in aree che altrimenti avrei tralasciato e ad approfondire oltre quello che io credevo di sapere in proposito. Il che non sempre è un male, ma a volte finisco ingrovigliata in argomenti dove il rischio di pestare qualche buccia di banana è molto alto.

Per l’articolo di oggi trovo questa nota del 18 dicembre 2021:

“#1.9 George Gerbner”

Vuoto.

Sono commossa dalla fiducia riposta dalla me-più-giovane ma, ragazza, non ho idea di cosa vuoi che io scriva, davvero. Questo articolo sarà un’avventura interessante.

Cominciamo dai fatti: George Gerbner è un ex poeta antifascista ungherese emigrato negli Stati Uniti, poi ritornato in Europa per combattere durante la Seconda Guerra Mondiale sotto bandiera a stelle e strisce.

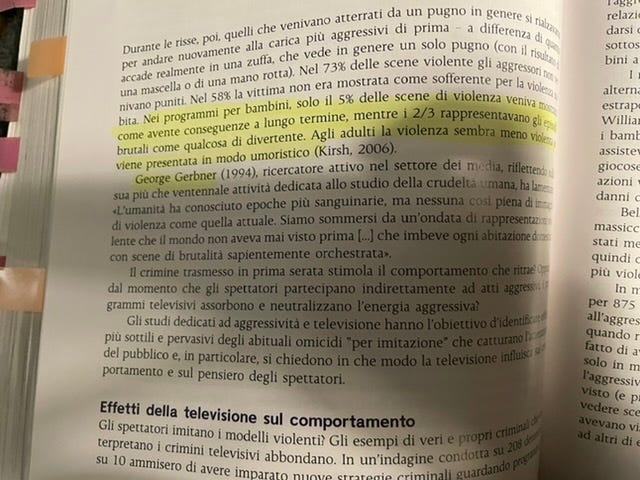

Rientra in America dove diventa scrittore, giornalista studioso e professore di comunicazione. A partire dagli anni ‘60 passa la sua vita a studiare come i media, la televisione in particolare, contribuiscano a formare (o deformare) la percezione della realtà degli spettatori.

«Cultivation analysis asks, in other words, to what extent television “cultivates” our understanding of the world.

[…] One of the basic premises of Gerbner’s cultivation analysis is that television violence is not simple acts but rather “a complex social scenario of power and victimization”. What matters is not so much the raw fact that a violent act is committed but who does what to whom. Gerbner is as insistent about this as he is about anything, repeating it in all his writings and speeches. “What is the message of violence?” he asks me rhetorically over tea in his office at the University of Pennsylvania, a cozy, windowless rectangle filled with books, pictures, and objets d'art. “Who can get away with what against whom?”» Scott Stossel, The Man Who Counts the Killings. The Atlantic, maggio 1997.

La Teoria della Coltivazione è arrivata fino ai giorni nostri tra critiche, ampliamenti e revisioni, come è giusto che sia. I decenni passano, le tecnologie crescono e le generazioni cambiano e le uniche teorie che rimangono sempre uguali a sé stesse di solito sono quelle sbagliate o troppo limitate.

Le ricerche di Gerbner non si orientano solo sulla ricerca un “semplice” rapporto causale tra violenza nei media e comportamenti aggressivi quanto su relazioni di potere, su “chi riesce ad ottenere un vantaggio, come e a discapito di chi?”. O, detta in altre parole:

«Chiunque riceve un’ informazione, specialmente se fotografica, deve chiedersi perché e in che forma sia utile a chi la trasmette; poi chiedersi ancora in che modo nuoce a chi la riceve». Ando Gilardi, Meglio ladro che fotografo. Mondadori, 2007.

Perché sto vedendo questo? Che cosa mi vuoi dire o, meglio, che cosa rimane a me o cosa mi viene tolto da questo scambio?

Vale per le immagini ma in generale per tutta l’informazione che ci circonda. Forse i termini “discapito” e “nuocere” sembrano troppo forti perché in genere ci sentiamo abbastanza stabili e centrati da non percepire minacce dall’informazione. E invece possiamo essere molto più vulnerabili di quello che crediamo, sia per caratteristiche come l’età, per esempio (bambini o adolescenti, ma anche qualsiasi fascia d’età in cui si vivono cambiamenti), o per situazioni che rendono il nostro sistema immunitario mentale molto più debole. Eventi negativi improvvisi, instabilità, incertezza per il futuro. Vi viene in mente qualcosa?2

«In pointing to certain elements in ads, or movies, or fashion, I’m not ignoring the differences in how people may see things, but deliberately trying to direct your attention to what I see as significant. I’m making an argument, and you may or may not find it convincing. You might think - as my students sometimes do - that I’m “making too much” out of certain elements. Or your own background, values, “ways of seeing” may enable you to discern things that I do not. Or it may be that even as I offer my ideas, the cultural context has already begun to shift in ways that answer my interpretation or make it obsolete. Cultural interpretation is an ongoing, always incomplete process, and no one gets the final word» Susan Bordo, The Male Body. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2000.

Uno degli aspetti della Teoria della Coltivazione più interessanti è quello legato alla rappresentazione nei media. E qui capiamo a cosa mi riferivo quando scrivevo dell’infilarsi in discorsi ad alto rischio di pestare qualcosa di grosso. E non parlo solo di bucce di banana.

La rappresentazione nei media è una questione ENORME e trasversale3 e quello che so a riguardo e di cui mi sento abbastanza sicura per parlarne in pubblico è davvero nulla. Faccio del mio meglio per tenere la mente libera, il cuore aperto e l’occhio critico ma a volte questo richiede uno sforzo, come se ci fosse qualcosa che oppone resistenza, come se fosse più “naturale” seguire la corrente.

«We walk around with media-generated images of the world, using them to construct meaning about political and social issues. The lens through which we receive these images is not neutral but evinces the power and point of view of the political and economic elites who operate and focus it. And the special genius of this system is to make the whole process seem so normal and natural that the very art of social construction is invisible». Raziye Nevzat, Reviving Cultivation Theory for Social Media. The Asian Conference on Media, Communication & Film, 2018.

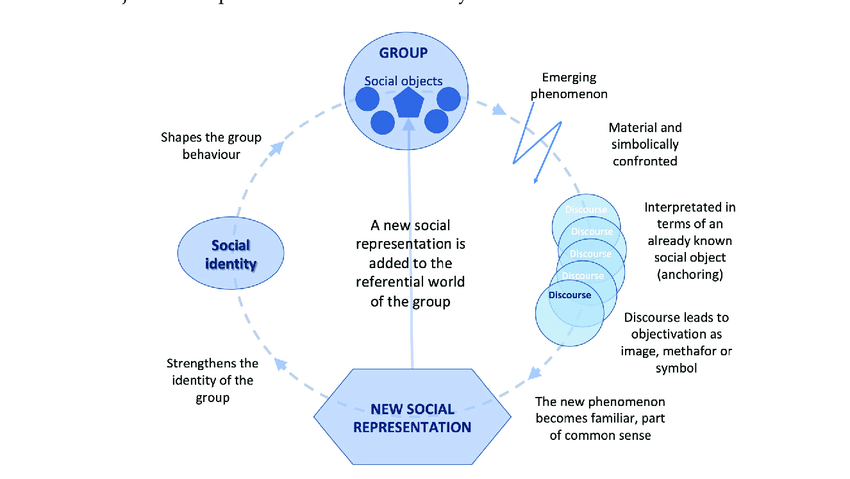

All’inizio di questa serie di articoli, a gennaio, abbiamo parlato degli schemi che formano la nostra mente, di come si modificano con l’esperienza, plasmando le nostre percezioni e guidando il comportamento. Schemi e strutture, le rappresentazioni sociali, pervadono anche le nostre società come dei veri e propri oggetti che appartengono ad un certo gruppo e lo caratterizzano. Alcune costruzioni sono opache e facilmente riconoscibili ma altre sono trasparenti e, a volte, più pericolose.

Diventano un po’ come delle vie preferenziali di ragionamento, giudizio e azione, che portano da A a B in automatico. È il genere di cosa che viene presa per buona perché “si è sempre fatto così” o, che ci vuol fare signora mia, “i maschi sono maschi”. Le rappresentazioni sociali non sono sempre nocive. Sono utili perché permettono di economizzare risorse, come gli schemi mentali. Sono dannosi perché restringono la visione del mondo, impedendo di conoscere e venire a contatto con realtà diverse da quelle presentate dalla cultura di appartenenza. In questo ultimo caso è giusto metterli in dubbio, creando situazioni di rottura e confronto per creare rappresentazioni nuove e appropriate.

Quando una società esclude del tutto alcuni individui o interi gruppi dai media, dalle parole scambiate tutti i giorni e dalla cultura in generale mette in atto un vero e propio sterminio simbolico.

«Representation in the fictional world signifies social existence; absence means symbolic annihilation». George Gerbner e Larry Gross, Living With Television: The Violence Profile. The Annenberg School of Communications, Journal of Communication, vol. 262, primavera 1976.

In soldoni vuol dire che all’interno di quella società, ma vale anche per gruppi più piccoli, quegli individui verrano verranno visti solo come il loro stereotipo e trattati di conseguenza, ignorando totalmente bisogni, retaggi e identità. E questo diventa un problema che a volte si nasconde anche dietro tante buone intenzioni che non raggiungono il proprio scopo trasformandosi in problemi.

C’è ancora un ultimo punto importante. Tutto quello che può essere etichettato come cultura pop, musica, film, videogiochi, fumetti, trend e via discorrendo molto spesso passa come qualcosa di leggero che non può veicolare messaggi significativi. Almeno non come la cultura “alta”, ovvero tutto quello viene spesso indicato come pietra miliare. Che è vero, segna delle svolte e aiuta a riflettere e a cambiare direzione, ma la cultura pop ha un’accessibilità e pervasività immense. Tutti ne siamo esposti costantemente, spesso senza nemmeno accorgercene. Non è il pandoro con il mascarpone di cui ci imbottiamo solo una volta all’anno ad avere effetti duraturi, sono le nostre abitudini quotidiane.

A questo proposito devo fare una precisazione sui media e la cultura pop. Faccio fatica a demonizzare la conoscenza che mi è arrivata da queste fonti perché hanno influenzato il mio modo di percepire e ragionare il mondo anche in positivo, allargandolo, invece di restringerlo. E continuano a farlo, per fortuna.

Quello che ho imparato attraverso questi canali ha un valore immenso per me, sono uno strumento che uso a mio vantaggio come utente attiva4 e non solo come consumatrice passiva di contenuti. Soprattutto considerando il fatto che sono nata e cresciuta in una piccola comunità di provincia in epoca pre-internet e non avrei mai potuto entrare in contatto con alcune realtà altrimenti.

D’altro canto riconosco anche i limiti e le dinamiche distorte dei social media, quello che “piace”, quello che viene proposto dagli algoritmi, l’estremizzazione delle posizioni e le problematiche di comunicazione. Sono spazi in cui, in generale e presi tutti insieme, mi trovo poco a mio agio.

«“What are the consequences of lifting bits of the culture of everyday life out of their context, repackaging them, and then marketing them back to people?” […] The alternative reality and culture that social media offer, distort people’s perception of reality, numbs critical viewpoints and only exposes users to likeminded individuals». Raziye Nevzat, Reviving Cultivation Theory for Social Media. The Asian Conference on Media, Communication & Film, 2018.

I social media sono il prodotto di aziende che devono generare profitto e rispondere ad investitori, anche se a volte è facile dimenticarselo.

Oltre alla totalità di dati concessi dagli iscritti le piattaforme social guadagnano con la pubblicità. Molti influencer sono l’equivalente di spazi pubblicitari umani per aziende che sfruttano a proprio vantaggio il potere persuasivo della comunicazione “in due passaggi”.

Le piattaforme social sono strumenti che vengono usati per vendere prodotti, servizi e ideologie ma sono anche allo stesso tempo dei luoghi dove le persone cercano intrattenimento, socialità e informazione.

«What, Gerbner asks, does this cultivate in our kids, in society? “We live in a world that is erected by the stories we tell [...] and most of the stories are from television. These stories say this is how life works. These are the people who win; these are the people who lose; these are the kinds of people who are villains. It’s a highly stereotypic world day after day. It doesn’t matter whether it’s serious or humorous [...]. There is no more serious business for a culture or a society than the stories you tell your children.”

[...]

Of course, stories have always been used to teach and control [...]. What is new is that the stories are standardized and commercialized. “For the first time in human history,” Gerbner says, “the stories are told not by parents, not by the school, not by the church, not by the community or tribe and in some cases not even by the native country but by a relatively small and shrinking group of global conglomerates with something to sell. This changes in a very fundamental way the cultural environment into which our children are born, grow up, and become socialized.” It used to be that scary stories were told to children face-to-face, so they could be modulated, softened, individually tailored by the parents or the community depending on the situation and the desired lesson. Children today, in contrast, grow up in a cultural environment that is designed to the specifications of a marketing strategy». Scott Stossel, The Man Who Counts the Killings. The Atlantic, maggio 1997.

Ogni tanto mi appaiono anche post come questo, che mi danno da pensare.

Probabilmente si tratta di un po’ di diffidenza, di quella sana, che richiede che le buone intenzioni vengano dimostrate oltre che dichiarate. Nel carosello del post qui sopra ad un certo punto si parla di trionfo della sincerità ed è una cosa che a me fa storcere parecchio il naso, principalmente per due motivi.

Il primo è legato alla vocazione commerciale dei social. Sono contenta del calo del modello iper perfetto e del ritocco esagerato e di tutto quello che gravita intorno a quel tipo di comunicazione visiva, ma la sovrapposizione di codici comunicativi (persuasivi e informativi) mi lascia molto perplessa. Forse si tratta di un tipo di influenza che punta a fidelizzare la clientela e non la vendita diretta, va bene, ma comunque toglie a me spettatrice gli indizi più evidenti che mi permettono di discriminare bene che cosa sto guardando. E in questo mischiare codici le aziende non hanno come priorità il benessere dei propri clienti, di solito.

Il secondo problema che ho con questo “trionfo della sincerità” è che sembra escludere l’esistenza di una o più immagini pubbliche, dando un po’ per scontato che quello che si vede sui social sia una finestra sincera sulla vita di un individuo e non una delle sue “persone”, dei suoi ruoli, adottati volontariamente o costretti da un contesto o da altri fattori.

«I suppose unconsciously, or semiconsciously at bet, I was wrestling with some sort of turmoil of my own about understanding women. The characters weren’t dummies; they weren’t just airhead actresses. They were women struggling with something, but I didn’t know what. The clothes make them seem a certain way, but then, you look at their expression, however slight it may be, and wonder if maybe “they” are not what the clothes are communicating. I wasn’t working with a raised “awareness”, but I definitely felt that the characters are questioning something – perhaps being forced into a certain role. At the same time, those roles are in film: the women aren’t being lifelike; they are acting. There are so many levels of artifice. I like that whole jumble of ambiguity». Cindy Sherman, Making of Untitled. Cindy Sherman’s Untitled Film Stills, Public Delivery, 2022.

Scrivendo questo articolo mi sono fermata a riflettere un po’ più a lungo sul lavoro di Cindy Sherman, Untitled Film Stills, e ho trovato un documentario su Youtube che non avevo mai visto, anche se risale al 1994, che trovo molto interessante proprio perché è lei stessa a parlare in maniera onesta e diretta del suo percorso e del suo lavoro mostrando quanto sia il risultato di esperienze di vita, intuizioni inconsce, intenzioni, capacità e caso.

Parlando di Untitled Film Stills ad un certo punto la Sherman riferisce che l’intenzione di quel lavoro, quello che stava cercando di fare, era costruire dei personaggi in un modo in cui l’osservatore potesse immaginarsi il proprio film in testa, crearsi una storia.

«Nel mito, la leggenda, la fiaba, il racconto, la novella, l’epica, la storia, la tragedia, il dramma, la commedia, il mimo, la pittura, nei mosaici, nei fumetti, nelle notizie, nella conversazione, in tutti i luoghi e in tutte le società. Indipendentemente da una suddivisione in buona e cattiva letteratura, la narrazione è internazionale, transtorica, transculturale: essa è semplicemente là, come la vita stessa». Roland Barthes, 1977.

Il pensiero narrativo non è solo legato ai libri, al cinema o al raccontare storie per intrattenimento. La finalità della narrazione è quella di attribuire significati a tutte le esperienze vissute e la fotografia, come nel caso di Cindy Sherman, fa parte degli strumenti che utilizziamo nel farlo. Sia per attribuire significati solo per noi stessi, costruendo progetti personali e cercando quello che per noi è importante, sia per mostrare qualcosa agli altri. A volte si tratta di percorsi diversi, altre volte, invece, si sovrappongono.

«La creazione narrativa della realtà non è sottoposta all’obbligo di dimostrazione formale, ma risponde al criterio della verosimiglianza. Agisce nel doppio scenario di azione (fare cose) e coscienza (osservare ciò che si fa e rifletterci su). Si interessa al particolare e al concreto, più che al generale e all’astratto, lasciandolo al pensiero paradigmatico logico-scientifico, interessato agli aspetti concettuali più universali e generali. Crea legami fra l’ordinario e lo straordinario, perché la storia inizia quando il protagonista varca la soglia per inoltrarsi nell’avventura straordinaria, e poi la varca di nuovo per tornare nel mondo ordinario. Secondo Bruner si tratta di uno dei meccanismi psicologici fondamentali per l’individuo e per i gruppi sociali e culturali […]. L’intelligenza narrativa è un’intelligenza ermeneutica, interpretativa. Si tratta di una capacità che va alla ricerca del significato di ciò che accade nella vita, della conoscenza di sé e degli altri, sia come singoli sia quale complesso inserito in un determinato assetto culturale». Bruner e il pensiero narrativo.

La Teoria dell’Immunizzazione (Inoculation Theory) di William J. McGuire utilizza l’analogia con il sistema immunitario e i vaccini per spiegare e dimostrare come sia possibile proteggere credenze e atteggiamenti da attacchi persuasivi aggressivi. ↩

Per fare qualche esempio sparso: disabilità, femminismo, etnia, genere e così via. Senza contare che queste non si trattano di categorie uniche e granitiche, ma che presentano ognuna le proprie sfumature e caratteristiche. ↩

Nel senso di un utente che ricerca e salta da un link all’altro, giudicando quello che mi passa sotto al naso, non accontentandomi solo di quello che viene proposto dai feed. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.