#2.4 Dipende tutto dalla mente

Gli stereotipi contengono una certa immagine delle cose, delle persone e degli eventi. Sono semplificazioni, funzionali o disfunzionali, immediate e condivise all’interno di un certo gruppo sociale. Secondo alcuni studiosi del linguaggio queste strutture fanno da sfondo alle nostre parole e, soprattutto, sono quello che rende possibile il linguaggio.

«Proprio nel dipingere una tela vuota, il pittore “dipinge sopra delle immagini che ci sono già” e che pulsano stereotipiche nella tela vuota proprio nel suo essere vuota. […] una pagina bianca e una tela vuota non devono essere riempite, bensì sgombrate, perché sono già piene di quegli stereotipi che definiscono lo sfondo della nostra percezione del mondo e che ci restituiscono una certa categorizzazione della realtà, con le sue valorizzazioni e il suo rapporto tra sapere e potere. […] Essi rappresentano una determinata configurazione enciclopedica che, con la sua valorizzazione e il suo particolare modo di declinare un rapporto tra sapere e potere, rappresenta lo sfondo dell’atto di enunciazione e costituisce dunque la condizione di possibilità stessa dell’espressione della soggettività nel linguaggio». Claudio Paolucci, Sfuggire ai cliché. Gli stereotipi tra enciclopedia, enunciazione e soggettività nel linguaggio. Reti, saperi, linguaggi. Fascicolo 2, luglio-dicembre 2017. Il mulino riviste web.

Forse proprio per il loro essere condivisi e onnipresenti (almeno così sembra) capita che li prendiamo come dei dati di fatto, come delle verità oggettive. Sono gli strumenti stessi attraverso i quali facciamo esperienza del mondo. Non c’è modo per eliminarli o fuggire. Ma possiamo costruirci sopra, che si tratti di parole o immagini, aggiungendo sempre qualcosa di nostro.

Qualche anno fa ho realizzato che con la fotografia mi interessa esplorare argomenti legati alla salute mentale. Faccio ancora fatica a parlarne, perché è un discorso enorme e complicato. Mi sento ancora lontana dall’avere in mano fotografie da pubblicare e condividere, che poi è sempre e solo l’ultimo tassello di tutto un processo. Per cui va bene così.

Avere le fotografie prima di aver finito la ricerca è come mettere la ciliegina su una torta che non è ancora passata nel forno. Magari decorata può anche essere bella, ma quanto importa se non è buona? Una torta bella ma non commestibile va bene giusto per essere messere in vetrina per attirare i passanti.

« …l’avventura della ricerca è misteriosa, appassionante, e riserva molte sorprese. In essa non un individuo, ma tutta una cultura entra in gioco, e talora le idee viaggiano da sole, migrano, scompaiono e riappaiono, ed accade loro come accade alle barzellette, che migliorano via via che qualcuno le ri-racconta». Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano, 1977 (Introduzione alla II ed. del 1985).

La prima cosa che ho fatto quando ho deciso che avrei cominciato a lavorare su questo tema è stato guardarmi intorno per vedere cosa c’è già in giro. Perché attraverso il lavoro di altri riesco a capire subito quali direzioni esplorare e quali preferisco evitare. È vero che si trova di tutto, ma lavorando con il volume si possono anche notare le regolarità, quelle cose che vengono mostrate o fatte sempre allo stesso modo o con poche variazioni. Ed è lì che mi chiedo: ma è davvero sempre così? Perché questa rappresentazione?

Entrando nell’argomento della salute mentale si arriva quasi automaticamente al discorso sulla malattia. Spesso la psicologia lavora “in negativo” per trovare spiegazioni: il linguaggio dalle afasie, le strutture di memoria dalle amnesie, un comportamento fisiologico dal trauma.

La fotografia, ma l’immagine in generale, ha un ruolo importantissimo nel formare la cultura di una popolazione. I termini che usiamo e i concetti che abbiamo in testa sono intrisi più o meno con tutte le conoscenze che quella cultura racchiude, e li usiamo per prendere decisioni e per capire come muoverci nel mondo.

«Nel momento in cui dico: questo è uno “schizofrenico” (con tutto ciò che, per ragioni culturali, è implicito in questo termine) io mi rapporto con lui in modo particolare, sapendo appunto che la schizofrenia è una malattia per la quale non c’è niente da fare: il mio rapporto sarà solo quello di colui che si aspetta soltanto della “schizofrenicità” dal suo interlocutore... Per questo è necessario avvicinarsi a lui mettendo fra parentesi la malattia perché la definizione della sindrome ha assunto ormai il peso di un giudizio di valore, di un etichettamento che va oltre il significato reale della malattia stessa». Franco Basaglia, L’istituzione negata. Baldini+Castoldi. Edizione Kindle.

Il 10 di ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Tema di quest’anno: “rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”. Giustissimo, ma che mi fa anche sorridere perché suona come un obiettivo troppo lontano e ambizioso. Come un miraggio, vista la posizione in cui ci troviamo.

«… con il crearsi di altri modi di affrontare la sofferenza mentale che porteranno in sé nuove contraddizioni, nuove domande per gli operatori, per chi ha bisogno dei servizi, per la psichiatria, per la società: problemi che riguardano sempre il rapporto fra norma e società, ideologie scientifiche e diritti delle persone, che reclamano un nuovo concetto di salute e di malattia, di normalità e di follia, nuove risposte sociali e di relazione oltre che sanitarie». Franco Basaglia, L’istituzione negata. Baldini+Castoldi. Edizione Kindle.

Se l’interesse per la questione da governi e istituzione è ancora superficiale, esistono altre iniziative, anche locali e proposte da associazioni, che forniscono assistenza ed educazione. È sufficiente? No. Ma un elefante si mangia un boccone per volta, e da qualche parte bisogna iniziare.

I termini coniati nel corso dei secoli per descrivere e definire, nonché diagnosticare, l’esperienza mentale delle persone sono tantissimi. Oggi cominciano a circolare parole con significati molto precisi, e credo sia importante usare il linguaggio in maniera specifica. In questo caso, però, resterò sempre sui generali salute, vita e malattia mentale perché ci districheremo in periodi storici differenti. Epoche in cui si parlava di pazzi, di follia, di alienazione e manicomi. Sono termini che discriminano e a me personalmente fanno un po’ male.

Ci ho riflettuto un po’ e credo che qui, nel discorso generale e legati ad un preciso punto nello spazio e nel tempo, possano andare. Non tratterò nulla di pesante, anche perché non avrei potuto reggerlo con le giornate che ormai durano meno di 12 ore ;)

Torniamo dunque alla fotografia. Stavamo parlando del notare le regolarità all’interno delle rappresentazioni culturali. Di quegli aspetti che vengono più o meno sempre mostrati in un certo modo. Come, per esempio, la solitudine della vita mentale.

Non parlo solo dell’essere abbandonati da supporti ed assistenza, anche se l’emarginazione è un’esperienza (ed un problema) reale. Ma in generale di come sentiamo, nel profondo, di essere unici e soli nella nostra vita mentale, del non poterne parlare o condividere, del terrore del giudizio o del non essere creduti. Nell’ambito medico le malattie mentali sono l’unico caso in cui si arriva a cercare una diagnosi anni dopo la comparsa dei primi sintomi. È forse perché non è facile vederli o perché impariamo che è meglio tenersi tutto dentro? Che intorno, e dentro di noi, c’è solo vuoto?

Ora, i contenuti della nostra vita interiori sono nostri e nessuno li può “leggere” alla lettera, nemmeno il migliore dei terapeuti. Ma le esperienze sono universali e condivisibili, anche quando individuali e differenti, come l’essersi sbucciati un ginocchio.

Si pensa ancora che il modo corretto per affrontare ogni questione legata alla salute mentale sia tra le mura di casa, in privato, senza una comunità. C’è una cultura che è completamente distorta. La cosa che mi manda via di testa è che tutti siamo, o siamo stati o saremo, coinvolti in qualche modo nella salute mentale nostra o dei nostri cari. Quindi queste distorsioni non possono derivare dal fatto che sia un argomento al quale siamo poco esposti.

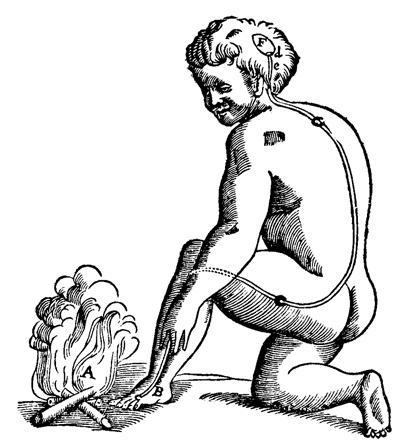

Mente e cervello sono campi ancora sconosciuti e misteriosi, dove non è facile trovare delle risposte. L’uomo è sempre alla ricerca della spiegazione di ciò che non conosce e all’artista viene chiesto il modo di rappresentarlo1.

Fotografia, psicologia e psichiatria moderna sono praticamente coetanee. Gli archivi traboccano di fotografie di pazienti e malati. Nella seconda metà dell’ottocento Hugh Welch Diamond fu uno dei primi a fotografare le pazienti dell’istituto in cui lavorava.

«Along with many others at the dawn of photography, Diamond believed in the apparent objectivity and realism of the faithful photographic record, “free altogether from the painful caricaturing which so disfigures almost all the published portraits of the Insane as to render them nearly valueless for purposes of art or of science”. However, Diamond’s photographic images were not objective depictions of mental illness but rather reflections of the predominant cultural understanding and iconography of the Victorian era». Cambridge University Press, Hugh Diamond, the father of psychiatric photography – psychiatry in pictures, 2021.

In quel periodo storico la fotografia viene utilizzata per classificare e trovare spiegazioni (pseudo) scientifiche. C’è grande fiducia negli strumenti della scienza e dell’Uomo Bianco, del suo intelletto superiore e del suo compito nel creare ordine ed educare il mondo.

«Sul finire del XIX secolo, all’uso classificatorio si sovrappone il potenziale disciplinante della fotografia. Oltre che per accompagnare le cartelle cliniche dei pazienti e per fortificare le diagnosi dello staff medico, nei manicomi si cominciano a produrre immagini celebrative che sembrano offrire una risposta d’ordine al disordine degli internati: l’efficienza e il candore dei reparti; l’articolazione dei luoghi dell’ergoterapia; gli spazi verdi; la pulizia e la modernità della strumentazione clinica; l’armonia delle foto di gruppo, per attenersi ad alcuni dei soggetti maggiormente ricorrenti nelle fotografie destinate a testimoniare del buon funzionamento dell’istituzione, molto spesso realizzate da medici o infermieri appassionati e abili nell’arte dell’inquadratura». Maddalena Carli, Testimonianze oculari. L’immagine fotografica e l’abolizione dell’istituzione manicomiale in Italia. Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli.

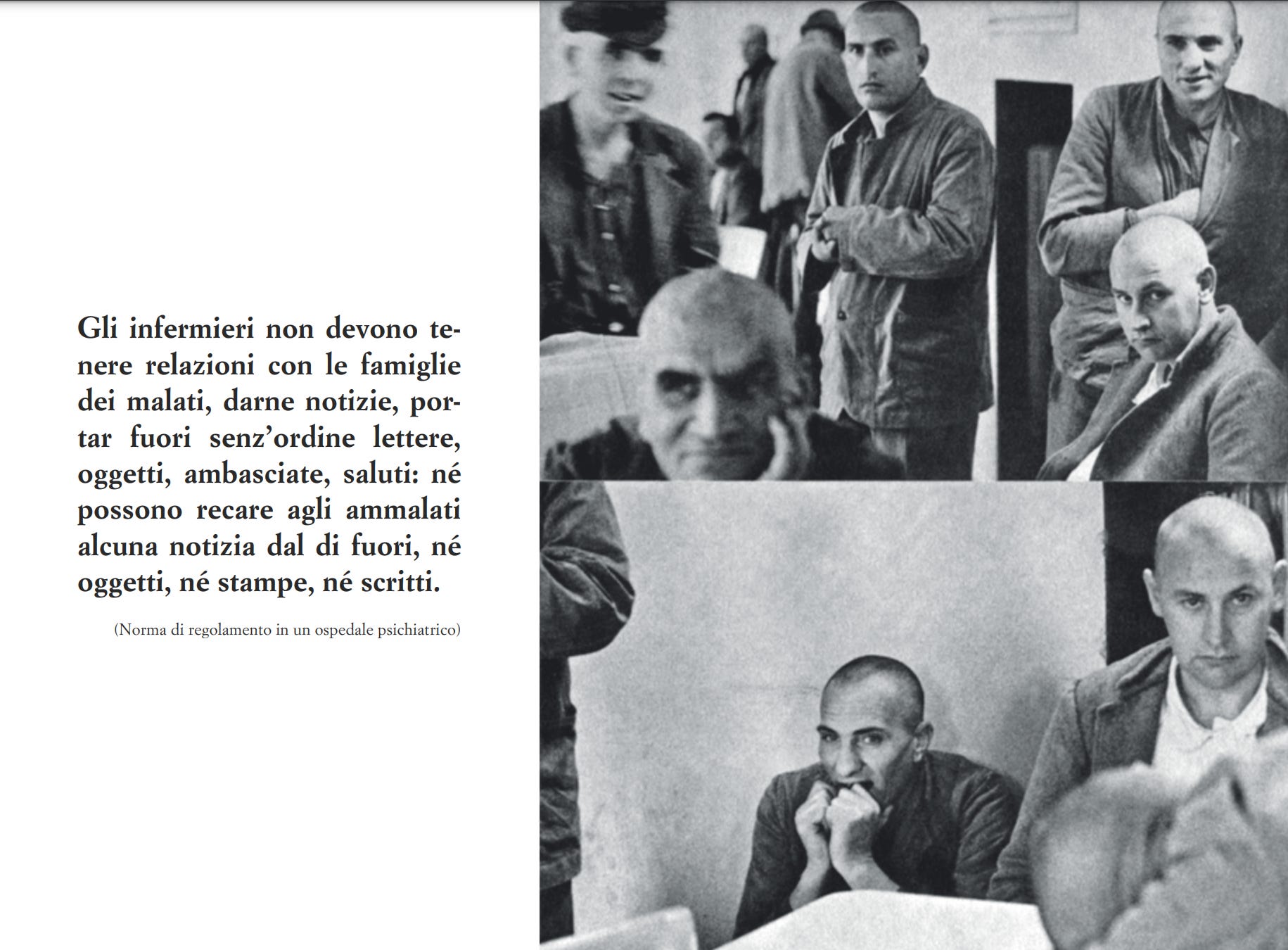

Verso la metà del XX secolo questo tipo di narrazione comincia a sgretolarsi. Iniziano i discorsi sui problemi dell’istituzione del manicomio, sul rapporto medico e malato, follia e salute, società e paziente. Tra gli anni ‘60 e ‘70 molti fotografi collaborano con alcuni psichiatri e le loro strutture. In Italia la fotografia diventa uno strumento di denuncia che aiuta a smantellare quelle istituzioni e quel sistema attraverso la Legge 180/1978 Basaglia.

«Quando varca i cancelli dell’ospedale, non sa esattamente cosa fotografare; ha tuttavia chiaro di voler evitare un approccio fondato sull’“orrido”. Dopo qualche giorno, decide di andare oltre lo stigma e di rivolgersi all’uomo, alla “solitudine del malato mentale, rispetto al suo mondo di provenienza, rispetto agli altri, una solitudine che nasce dalla malattia. Trovata questa chiave, quel mondo che mi risultava impenetrabile mi si schiuse”». Maddalena Carli, Testimonianze oculari. L’immagine fotografica e l’abolizione dell’istituzione manicomiale in Italia. Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli.

Ed eccola di nuovo qui, la solitudine, che tra l’altro in questo caso diventa la sola chiave per risolvere visivamente un mondo impenetrabile. L’isolamento nasce davvero dalla malattia o dalla società che esclude?

«Delle immagini dei ricoverati, impressionano soprattutto i particolari: la postura contratta e arcuata delle mani, cui è riservata una lunga serie di scatti; la rigidità delle bocche; gli occhi spalancati e assenti; i volti scavati; i corpi avvolti su se stessi e quasi mai eretti…». Maddalena Carli, Testimonianze oculari. L’immagine fotografica e l’abolizione dell’istituzione manicomiale in Italia. Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli.

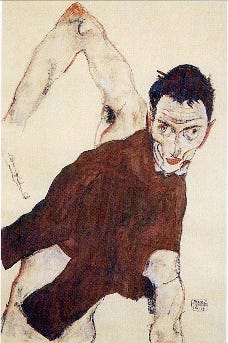

Nella rappresentazione c’è un unico soggetto, tutto intorno è vuoto o scuro, l’attenzione è sui tratti della persona, sulla fisicità. Questa è l’immagine del malato mentale ed è quello che il fotografo, l’autore e l’artista vedono nel malato mentale (Egon Schiele andava negli ospedali psichiatrici a ritrarre i malati). Ma è solo questo? E, soprattutto, quanto di questa rappresentazione è rimasta nel retro delle nostre teste ad alimentare timori, paure e pregiudizi riguardo la salute mentale fino ai giorni nostri?

C’è un confine fragile tra documentazione e voyeurismo. Nel libro Morire di Classe di Gianni Berengo Garden e Carla Cerati, a cura dei coniugi Basaglia (Franco Basaglia e Franca Ongaro) vediamo individui vulnerabili, confinati, svuotati. Ma la mia impressione guardando l’intero libro è che non si superi mai la soglia del rispetto, che non si cada mai nella tentazione di sfruttare l’immagine scioccante per scuotere lo spettatore. Anche il ritmo del racconto riporta sempre l’attenzione al problema principale. Gli strumenti, le strutture e gli approcci sono sbagliati, non le persone.

Quando la fotografia si inserisce nel discorso e nella ricerca intorno alla malattia mentale lo fa in un momento in cui quel gruppo di persone sono già ai margini della società. La fotografia li analizza come oggetti o al massimo come esseri viventi svuotati dalla propria umanità, cercando e catturando caratteristiche fisiche che possano spiegare tratti psicologici e predisposizioni. Le immagini creano diversi immaginari del malato mentale: il folle anormale, il criminale, l’emarginato, il creativo (ma comunque infantile o distruttivo).

Se la cultura e i linguaggi si formano e si trasformano costruendo e modificando stereotipi, da dove arriva questo immaginario? Perché le prime persone che hanno puntato la macchina fotografica sul tema sembra andassero a cercare la stranezza, l’esagerazione, l’isolamento, il senso di oppressione? Perché era tutto quello che trovavano? Ed è sempre stato così? È nato prima l’uovo o la gallina?

Facciamo un salto indietro nel tempo. È vero, siamo di fronte ad un periodo storico in cui la tradizione pittorica era completamente diversa. Il mondo è un altro, così come il concetto di follia. I paesaggi in cui vivono questi personaggi sono animati da tutto il linguaggio dell’umano2 e del naturale.

La conoscenza e la terapia della malattia mentale risale al tempo degli antichi Greci, non è un’invenzione moderna. Ha attraversato i secoli con diversi nomi e i malati mentali, o i folli, hanno vissuto all’interno della società, come visionari, profeti, criminali, stolti o innocui compaesani. Il senno era qualcosa che si poteva perdere e ritrovare3, la follia non era una responsabilità e una colpa unica della persona ma poteva dipendere da elementi naturali, contestuali, tentazioni divine. Spiegazioni strambe per i nostri giorni ma che almeno non caricavano l'individuo di tutta la responsabilità.

Ad un certo punto, intorno al 1700, arriva la razionalizzazione e la nascita della modernità. L’industrializzazione, la produttività. Gli individui che non potevano inserirsi in questo meccanismo venivano isolati, in casa o in istituti, per proteggere sé stessi o gli altri, in base alla propria estrazione sociale. Per cui se eri ricco e nobile probabilmente venivi mandato in convento o in qualche castello lontano da tutti, se eri povero potevi finire emarginato ai limiti della società civile, in lazzaretti moderni che, fuori i lebbrosi, si riempirono di nuovi individui “scomodi” da allontanare.

Quello che passa attraverso l’istituzionalizzazione della malattia mentale alla fine del 1700 non è una cura rivolta verso l’individuo, ma uno spogliarlo di tutto, privandolo della propria libertà e della propria realtà.

«A partire da questo istante, i volti stessi si decompongono: non è più la follia dei Capricci, che creavano maschere più vere della verità dei volti; è una follia sotto la maschera, una follia che morde i volti, rode i tratti del viso; non ci sono più occhi né bocche, ma sguardi che vengono dal nulla e si fissano sul nulla (come nell’Assemblea delle streghe); o grida che escono da buchi neri…». Michel Focault, Storia della follia nell’età classica. Edizione Kindle, 2012.

All’inizio del 1800 il rapporto tra arte e follia diventa un tema in voga nei salotti culturali e borghesi, ma è un interesse verso un tipo di follia, sogno o allucinazione, che mette in contatto con segreti e misteri della natura umana. Mentre il “matto ordinario” popola gli istituti, riempiendo le classi di fisiologi, frenologi e psichiatri di campioni di studio. In uno e nell’altro caso la malattia mentale acquista una dimensione esclusivamente personale, come se fosse un esperienza solo interna all’individuo deresponsabilizzando qualsiasi contesto esterno. Personale ma non privata, in quanto il malato non ha nessun diritto e nessuna libertà per opporsi o sottrarsi allo sguardo di studiosi e curiosi.

È un pensiero che trovo insidioso, ma che in fondo credo che ci portiamo dietro ancora oggi. L’esperienza di chi vive con specifici bisogni, necessità o disturbi mentali è solitaria. Anche quando si intrecciano con specifici bisogni, necessità o disturbi fisici. Siamo un tutt’uno, non è che una cosa escluda l’altra, anzi!

Si sente ancora dire spesso che dipende tutto dalla mente, il grande mistero della mente umana, o che prima o poi passerà, basta non pensarci. Ma tecnicamente anche il dolore che provo se mi slogo una caviglia è tutto nella mia mente (o nel mio sistema nervoso centrale)4.

Non ricordo dove ho letto questa citazione! Appena la ritrovo correggo. ↩

Michel Focault, Storia della follia nell’età classica. Edizione Kindle, 2012. ↩

Come nell’Orlando Furioso di Ariosto, con Astolfo che va a cercare il senno di Orlando sulla luna. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.