#2.7 Mettere sul piedistallo

Ci sono tante ragioni per cui ho iniziato a fotografare, e perché continuo a farlo. A dirla tutta, credo che alla base ci sia una sensazione più che un motivo concreto. Con questo non voglio dire che passo le mie giornate a seguire istinto e ispirazione e come va, va. Anzi!

La fotografia, qui e ora, nell’Italia del 2022, non è un’attività redditizia. E non mi riferisco solo all’attività professionale. Ci andrò giù un po’ dura in questo paragrafo, il tono zuccheroso da Natale è ancora lontano, siamo ancora a novembre.

Due sono le forze motrici nella nostra società: soldi e fama. I primi è chiaro cosa fanno, la seconda è legata al potere di influenzare le persone. Pensiero banale, forse sì, ma purtroppo è (ancora) così. Non dico che arricchirsi o ambire a un certo status sociale sia una cosa negativa in assoluto, ma esistono altre bussole che vale la pena adottare nella propria vita. Ognuno ha un proprio set di valori personali, ma la società si impone sempre con molta forza e non è facile cambiarla. È una pressione che sentiamo tutti.

Comunque, la fotografia, professionale o amatoriale, non è un’attività che permette di guadagnare facilmente soldi o fama. Sul secondo punto potremmo discutere, in alcuni casi potrebbe quasi sembrare che sia una strada per la visibilità, ma c’è un vero guadagno? A quale costo? Quando si tratta di acquisire un certo potere sociale e quando sono solo i classici quindici minuti di gloria?

Comunque.

Proprio perché con la fotografia non è facile acquisire questi due premi tanto ambiti (magari anche perché non ci interessano), può succedere che ci voglia una buona dose di motivazione e organizzazione per portare avanti questa pratica. Quella forza che viene dal “mi piace farlo, per me”.

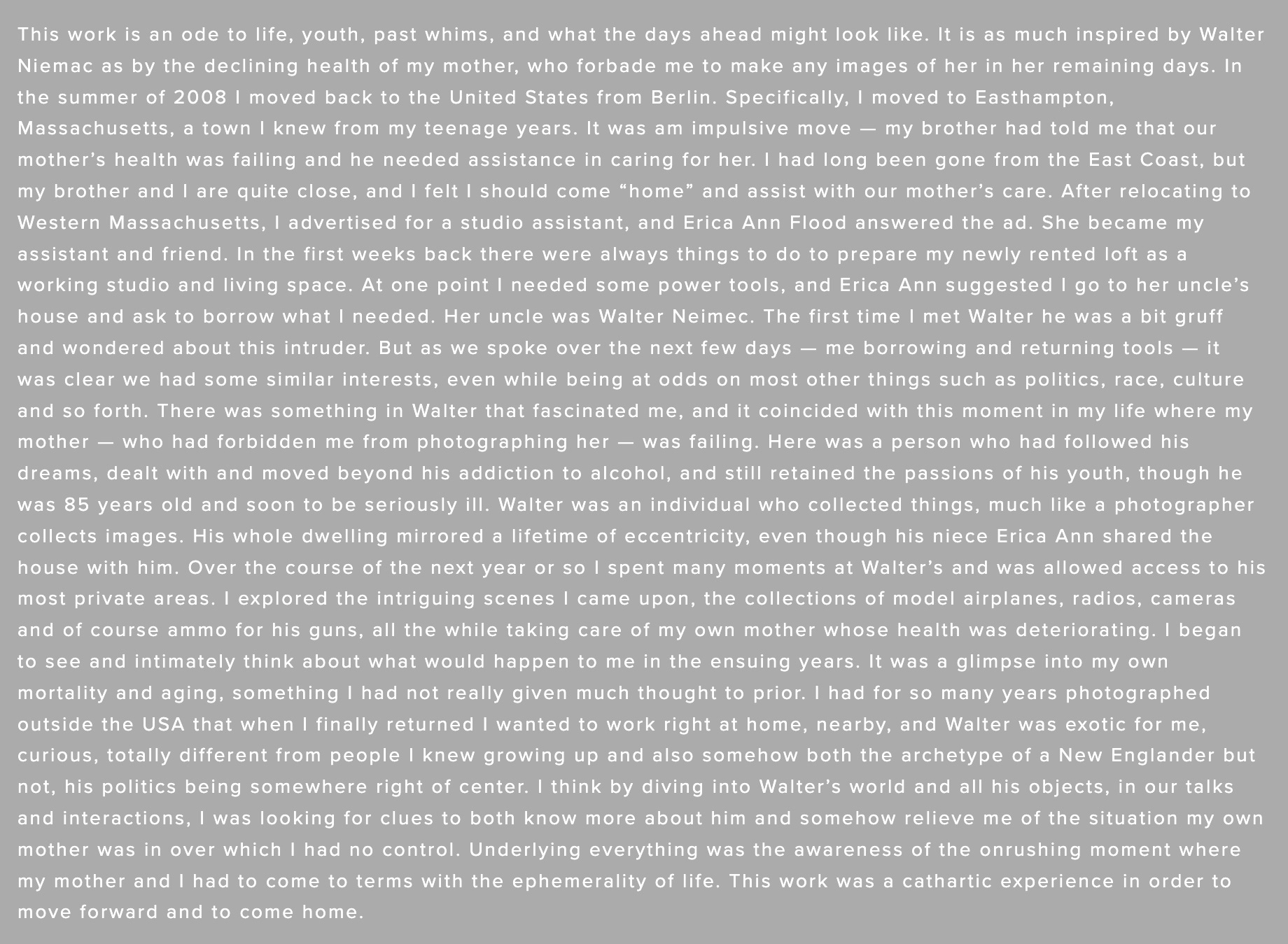

La mia sensazione alla base della fotografia è legata alla relazione. Sia verso le persone, forse per questo sono attratta dal ritratto, ma anche con tutto il resto: esseri viventi, oggetti, spazio e tempo.

Mi piace pensare che la fotografia sia quello che mi permette di fare esperienza della realtà in tutta la sua complessità. Ma, allo stesso tempo, mi dia la capacità di semplificarla, organizzandola dentro un’immagine. Ma mantenendo sempre una certa fluidità di significato. Il linguaggio visivo, in genere, è più ambiguo di quello verbale, permette una maggiore libertà di interpretazione.

È il perfetto equilibrio tra la curiosità infinita, il bisogno di conoscere tutto, e la necessità, anche fisica, di riuscire a navigare questo tutto, senza farsi (troppo) sommergere.

Con il tempo ho capito che è qualcosa che ha a anche a che fare con la percezione di avere una certa dose di controllo in una situazione. Non parlo di manipolazione, del fare in modo che le cose vadano come voglio io a tutti i costi. È la sensazione di riuscire a muovermi ed elaborare quello che ho intorno in maniera da uscirne al meglio delle mie possibilità o, almeno, indenne.

Come fotografa trovo affascinante trovarmi così, nel mezzo, e poter guardare sia da una parte che dall’altra. La complessità della realtà e la semplificazione delle immagini. Anche quando le fotografie in questione non hanno nulla di semplice.

C’è stato un periodo in cui ero convinta che per mantenere questa posizione, ed essere una brava fotografa, dovessi rimanere il più imparziale possibile. Per molto tempo ho cercato di allenarmi all’oggettività, considerandola come presupposto per il pensiero critico.

Oggi ho cambiato approccio, e punto a curare i miei giudizi, più che a non averne. Credo che in una ricerca fotografica l’oggettività abbia molto meno valore di un pensiero ben calibrato. Non siamo macchine di registrazione, registri o tecnici forensi.

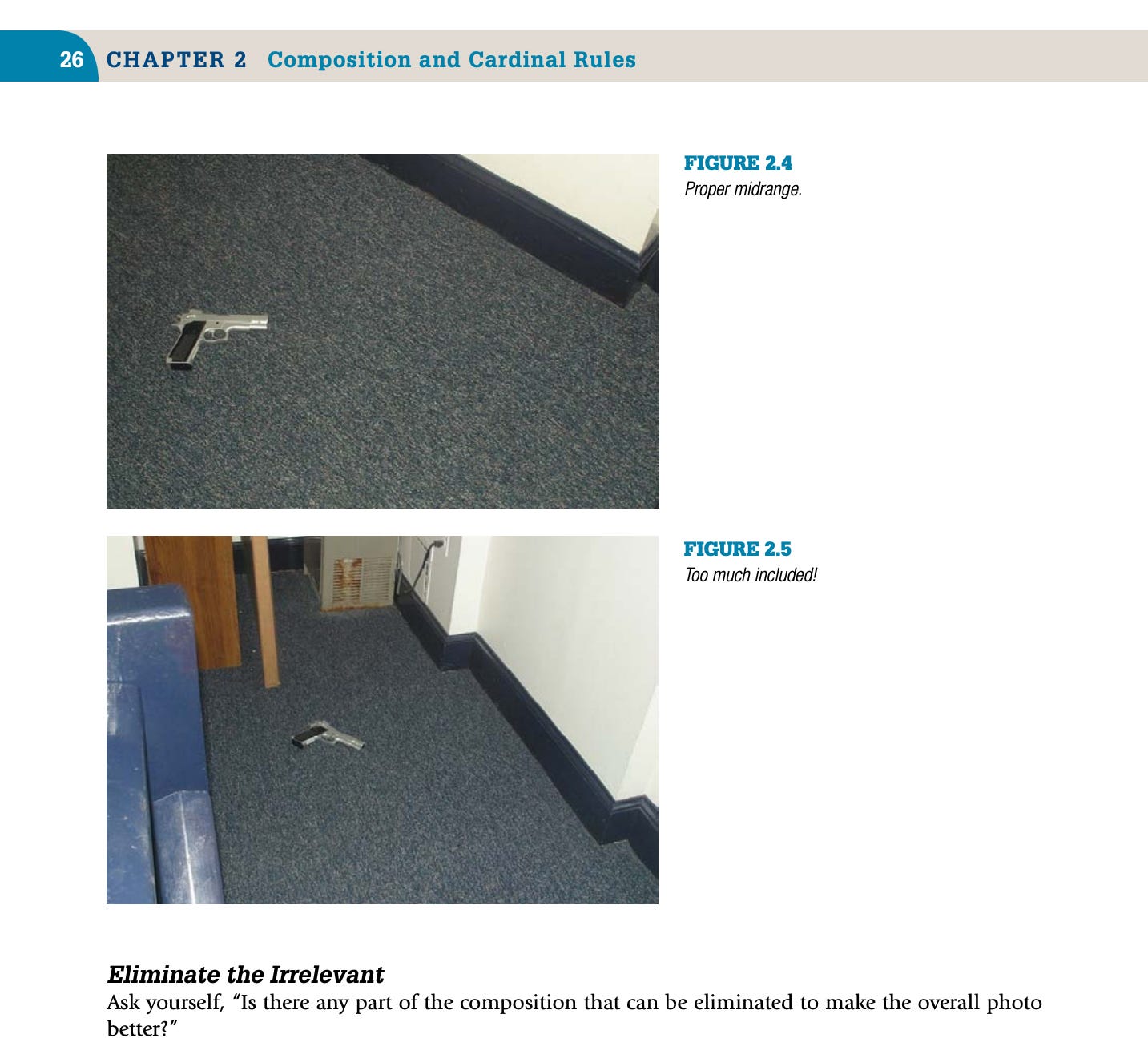

Ci sono situazioni in cui serve, è vero. Ma si tratta di una fotografia che ha il compito di descrivere la realtà entro regole molto precise. Come nel caso delle foto tessere o della fotografia di scene del crimine, tanto per fare due esempi.

In tutti gli altri casi c’è sempre una voce che passa, anche solo una sfumatura, il riflesso di un modello mentale. Siamo fotografз e il punto di vista è fondamentale. Anzi, non si può proprio rimuovere.

Lo so. È scritto in un sacco di manuali di fotografia. Ma io ci ho messo un po’ a capirlo per davvero come funziona, questo punto di vista.

«True silence, it turns out, is an impossibility, as silence demands not only a lack of sound, but also an audience to witness it. We will never know silence, as our own bodies generate sound.

You cannot quiet yourself. Even if you try to, your memory, actions, and words will reverberate. And in this way, everything we write is a poetic testament to the impossibility of silence». Ian Lynam, The Impossibility of Silence: Writing for Designers, Artists & Photographers. Onomatopee, edizione 2020.

Guardando un’immagine, in alcuni casi più di altri, è facile dimenticarsi che dietro a ogni fotografia c’è un punto di vista. La pretesa dell’oggettività, dello sguardo imparziale e assoluto, si porta dietro molti rischi. Soprattutto quando la fotografia si rivolge verso altre persone, campionando la realtà, evidenziando somiglianze e differenze, creando classificazioni.

«In earlier scientific epochs, we have shown, practices of looking were central to discriminatory systems claiming to be objective knowledge systems. The identification of visible and measurable differences in skin tone and color and body shape and size has been used to justify stereotypes and discriminatory practices». Marita Sturken e Lisa Cartwright, Practices of Looking. An introduction to visual culture. Oxford University Press, 2018.

La macchina fotografica è uno strumento in grado di condensare la vastità di un mondo in un unico fotogramma. È un grande potere, come se ci chiedessero di descrivere una persona con una, due o tre parole. E magari anche con un vocabolario limitato, perché il processo fotografico ha dei limiti tecnici1, o perché il pubblico che vedrà la nostra sinteticissima descrizione non ha gli strumenti culturali, l’educazione o il tempo per andare oltre un’interpretazione superficiale del nostro messaggio.

Gli stereotipi sociali richiamano sempre nelle nostre menti l’immagine di unə rappresentante, lə modellə di quel gruppo, quellə che incarna tutti i tratti salienti, positivi o negativi che siano. Ci sono ritratti che funzionano allo stesso modo: nascono da una persona ma diventano presto altro, la sintesi di un gruppo, l’inizio di un discorso diverso.

«Wendy S. Hesford and Wendy Kozol call this image “the First World’s Third World Mona Lisa,” noting its rendering of the woman as “an exoticized Other onto which the discourse of international human rights has been placed”2». Marita Sturken e Lisa Cartwright, Practices of Looking. An introduction to visual culture. Oxford University Press, 2018.

Fotografare non è sempre così difficile, anzi. Il più delle volte “campionare” la realtà in maniera adeguata, selezionare gli istanti giusti per documentare un qualcosa, è abbastanza facile. I matrimoni sono l’esempio perfetto: succede di tutto. Soprattutto se si tratta di eventi dove non ci sono location da sogno, wedding planner che organizzano tutto nei minimi dettagli e ti trovi a fotografare i preparativi della sposa in una stanza dove sembra sia esplosa una bomba.

Però forse il nodo è proprio questo. Qual è il passo di campionatura adeguato? Per un matrimonio so (con una certa dose di certezza, almeno. Nulla è mai certo al 100%, nemmeno questa affermazione) che gli sposi non vorranno vedere lo stendino del bucato che sbuca dietro alla sposa che si trucca. Ma come mi approccio ad altre situazioni?

«- […] fotografo socialmente impegnato, allora si diceva concerned, ero stato uno sciocco che credeva di fare giustizia sociale fotografando le vittime della sociale ingiustizia.

P - Ha provato rimorsi?

- Rimorsi no, pentimenti si. E sapere di averlo fatto in buona fede ha peggiorato il pentimento, perché alla scoperta del danno altrui si aggiunge quella della propria stupidità. Capii fino da allora una cosa bella e terribile: che il merito, il vanto e la gloria della dea fotografia è che tutte le immagini, per mostrare una cosa, devono nasconderne un’altra». Ando Gilardi, Meglio ladro che fotografo. Mondadori, 2007.

Per me la cosa divertente dell’avere alle spalle esperienze tecnico-scientifiche è constatare che il problema di “cosa mettere dentro e cosa lasciare fuori” è comune a molti campi. Ci sono discipline in cui si usano algoritmi diversi di campionamento e poi si mettono a confronto i risultati dell’uno o dell’altro cercando di capire cosa restituisce una rappresentazione più adeguata (per quale scopo, per chi)? Si tratta di una questione delicata anche in psicologia: ci sono metodi che funzionano bene per alcune distribuzioni e popolazioni, per nulla su altre.

Per quel che mi riguarda, quando fotografo cerco di ricordarmi di tenere lo sguardo il più ampio possibile. Non posso riprendere tutto, e non ha nemmeno senso, ma lo scopo è cercare di portarsi a casa molta informazione, anche quella che non cattura l’attenzione in maniera evidente. Soprattutto quella, forse. Penso che ci sia sempre molto da scoprire nelle fotografie “scartate”, quelle non intenzionali.

Una volta scaricate le schede di memoria in archivio, faccio una prima fase di pulizia dei doppioni e delle foto totalmente irrecuperabili. Cerco di trattenermi dal cancellare in maniera sommaria tutto quello che, in quel momento, mi sembra che non c’entri nulla3. Quando non ci sono limiti o richieste specifiche, quando la ricerca è aperta, cosa ci porta a decidere se un’immagine che vediamo è da tenere o da scartare? In che modo decidiamo di rappresentare l’identità di una persona (e magari di renderla anche rappresentativa di un intero gruppo di individui)? Ho sempre bisogno di tempo per districarmi tra questi pensieri.

«Così, rispetto al modo di guardare il ritratto fotografico, possiamo distinguere quattro tipi di identificazione:

- con la macchina fotografica, da spettatore;

- della persona rappresentata (riconoscimento);

- con la persona (o oggetto) rappresentata;

- con lo sguardo della persona della fotografia, rivolto verso di noi o verso altri personaggi presenti in essa.

[…]sono o non sono come questa persona?» David Bate, Il primo libro di fotografia. Torino, Einaudi Editore, 2011.

Ma oltre a quello che riconosciamo come più vicino o più distante da noi, i nostri giudizi e punti di vista sono sempre influenzati anche da forze esterne, convenzioni storicamente determinate, che definiscono un po’ i confini dentro i quali ci muoviamo. Possiamo anche oltrepassarli, non sono fissi. Possiamo girarci intorno, saltarli o affrontarli e in base alla situazione e all’argomento potremmo essere definiti creativi, visionari, pazzi o sovversivi.

Ma “non possiamo disfarci di quei contenuti mentali che sappiamo essere ampiamente condivisi all’interno della nostra collettività, di tutte quelle identità che ci abitano e che inevitabilmente influenzano i nostri e gli altrui pensieri, vissuti emotivi e comportamenti”4.

In psicologia si definisce minaccia indotta dallo stereotipo quando l’appartenenza sociale ad un certo gruppo (di genere, età, etnia, professione, e quant’altro) porta a conseguenze in linea con lo stereotipo che non rispecchiano, o danneggiano, l’individuo5.

Gli stereotipi sono rappresentazioni unidimensionali che evidenziano solo alcune caratteristiche, ritenute significative, di un gruppo di individui. Queste caratteristiche possono descrivere tratti negativi (la pericolosità, l’ignoranza, l’aggressitivà…) ma anche positivi (la bellezza, l’intelligenza, il coraggio, l’onestà…).

Gli stereotipi negativi sono pericolosi, perché possono portare pregiudizio e discriminazione. Ma sono anche più “facili” da riconoscere. Tra virgolette, perché a volte, per vederli, bisogna comunque fare uno sforzo, anche minimo.

Gli stereotipi positivi, invece, sono innocui? Be’, dipende.

Ci sono molti casi in cui sono come dei complimenti, possono portare una qualche forma vantaggio6. Ma anche gli stereotipi positivi fanno danni, non sono meno nocivi solo perché appicciano delle etichette graziose addosso a qualcunə. In generale tutto quello che ostacola l’affermazione dell’individuo non è proprio una cosa carina. Il problema è la depersonalizzazione, l’essere riconosciutз e trattatз secondo le caratteristiche del gruppo e non come singoli.

Le donne sono più sensibili e adatte alla cura della famiglia, gli uomini sono leader e razionali, le persone nere sono più forti e atletiche, chi ha il cancro è unə guerrierə, gli anziani sono saggi, i bambini tranquilli sono indipendenti e hanno bisogno di meno attenzioni. E via di questo passo.

Ci sono progetti fotografici in cui vedo la tendenza a contrastare uno stereotipo negativo presentando l’opposto, il positivo. Mi verrebbe da dire quasi ostentandolo, soprattutto nei lavori che hanno un risvolto commerciale. Per fare un esempio: donne che da deboli e poco adatte a certi sport diventano dei carri armati.

Il che ha senso ed è giusto. Ma è un’operazione che va fatta con molta cautela. Tra due estremi c’è sempre uno spettro di situazioni. Un algoritmo di campionamento che prende solo l’inizio e la fine di un segnale, non è un buon algoritmo. Se si prendono solo il bianco e il nero si perdono tutte le sfumature nel mezzo.

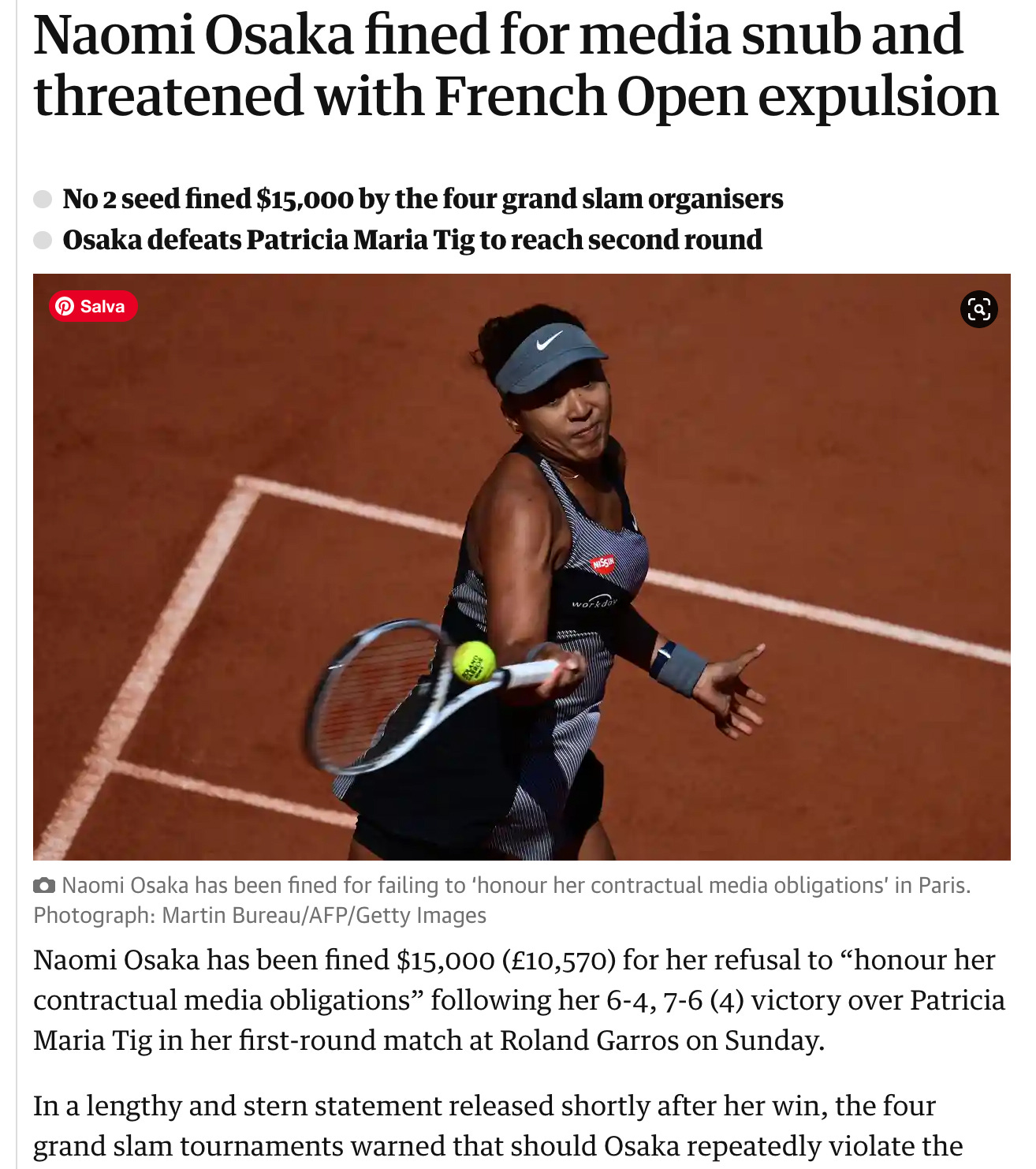

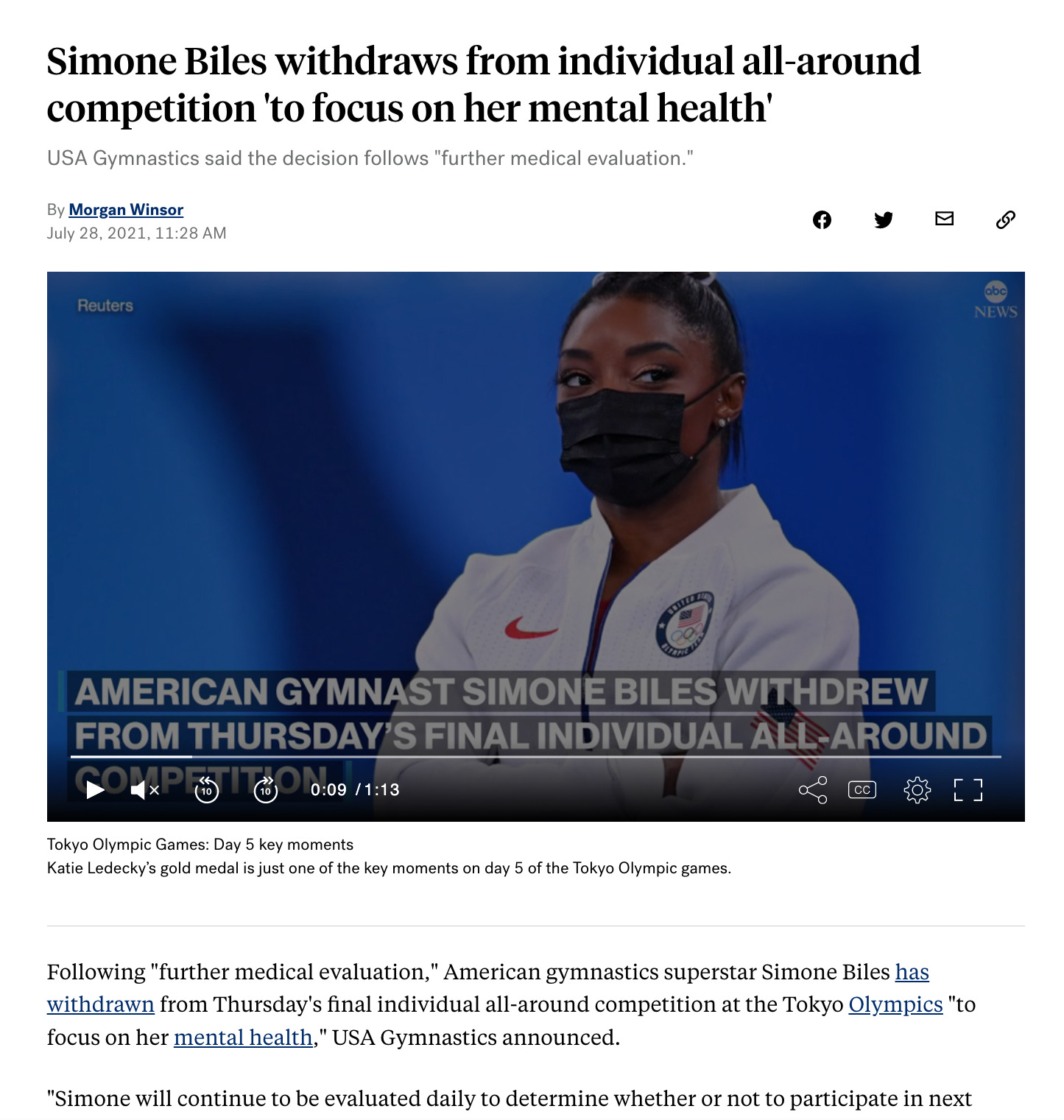

Gli stereotipi positivi possono facilitare alcuni individui, perché in un certo senso cavalcano l’onda dell’accettazione sociale, ma possono anche creare delle gabbie dorate nelle quali la persona si sente “costretta” a rispettare certi standard di qualità e aspettative. A dare tutto per dimostrare qualcosa. È come piazzarla su di un piedistallo togliendole ogni scaletta per scendere. In questo modo si pone fine a qualsiasi forma di comunicazione o relazione, diventa un’esposizione. Magari anche non richiesta. O pericolosa.

«Feeling depersonalized has been found to determine the extent of a person’s negative reaction to being the target of a positive stereotype. For example, women who were told that they had performed well on a math test reported higher levels of anger and a greater desire to attack or avoid the male test administrator if when he gave them their positive feedback, he said, “Wow...you did really well for a woman” versus if he simply said, “Wow...you did really well”». Positive Stereotype, Wikipedia.

Una singola rappresentazione statica ostacola la capacità di vedere e comprendere un individuo per quello che è. E di rappresentazioni non ce n’è solo una per ogni persona, ma tante quanti possono essere i gruppi sociali nei quali ci riconosciamo o veniamo infilati. Si sommano, collidono, creano delle strane strutture cristallizzate per cui se sei identificatə come forte non è accettabile che tu ti comporti diversamente.

Mi vengono in mente tutti i progetti fotografici in cui ci sono donne malate di cancro che vengono rappresentate solo come forti. O anziani la cui unica e più importante rappresentazione è il loro legame con il passato, con il perdere la memoria, come se non avessero una vita ora, nel presente, se non in funzione dei loro ricordi della gioventù. O donne che hanno subito violenza, visto che siamo in periodo. Puntare i riflettori solo sulla vita di chi ha già vissuto un’esperienza devastante, di chi magari è ancora vulnerabile, è davvero l’unico modo per affrontare l’argomento?

Ma, per fortuna, esistono anche altre narrazioni.

Ogni fotografia include sempre qualcosa escludendo qualcos’altro. Su questo non possiamo farci molto. Chi fotografa si trova un po’ nel mezzo, nella posizione di chi sceglie che cosa far passare e cosa no7. Qualche volta abbiamo l’occasione di condividere il nostro punto di vista con molte persone. Possiamo mandare la nostra voce lontano, magari molto più lontano di quanto possa fare chi stiamo fotografando. Abbiamo una posizione di privilegio. E ogni privilegio è una responsabilità8.

Sarah Lewis, The Racial Bias Built Into Photography. Lens, The New York Times, 2019. ↩

Wendy S. Hesford and Wendy Kozol, Just Advocacy? Women’s Human Rights, Transnational Feminisms, and the Politics of Representation. Cambridge University Press, 2006. ↩

Dipende dal tipo di lavoro. Le memorie costano e non posso sempre salvare tutto, ma nei progetti personali e nel mio archivio cerco di tenere il più possibile. ↩

Philip Zimbardo, Piero Bocchiaro, La minaccia indotta dallo stereotipo. Psicologia contemporanea, 2017. ↩

La prima definizione di minaccia indotta dallo stereotipo viene da Claude M. Steele e Joshua Aronson, Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 1995. Qui per una descrizione più breve e accurata. ↩

Wikipedia per approfondire, la pagina è abbastanza accurata. ↩

Parlo principalmente per i piccoli progetti personali. Spesso ci sono molte altre figure e passaggi decisionali, per cui non è sempre tutto solo sulle nostre spalle. Però diciamo che chi ha in mano la macchina fotografica ha un ruolo nella cosa. ↩

Anche se il discorso forse era un altro, questo l’ho preso da qui (ed è da leggere secondo me): ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.