#4.10 La ciambella

Ci stiamo avvicinando velocemente alla fine di questo 2024, forse un po’ troppo. A fine gennaio ho la scadenza per la consegna della tesi. Da un lato “evviva!”, anche se il termine sembra davvero dietro l’angolo.

A proposito di scadenze: ho toppato gli ultimi due appuntamenti di Making Pictures. Anni fa partecipai a un corso di copywriting: insistevano sull’evitare come la peste di far notare eventuali ritardi di pubblicazione su blog e social perché “tanto nel flusso di informazione, non se ne accorge nessuno”. Anzi, il rischio è proprio quello di evidenziare la propria assenza.

La regola ha senso finché ragioniamo in una dimensione cibernetica e informazionale, fatta di programmi, numeri e statistiche dove un vuoto, quando non intenzionale (e allora forse lo chiameremmo pausa), è una specie di glitch in negativo.

Un singhiozzo, un buco nella trasmissione, una fotografia mancata. Un errore, da un punto di vista computazionale. Un difetto, se consideriamo la metafora del corpo come macchina (risalente a Cartesio), o della mente come elaboratore di informazioni (un po’ più recente).

«Ben presto […] l'interesse cominciò a spostarsi dal «significato» all'«informazione», dalla costruzione del significato all'elaborazione dell'informazione. E si tratta di cose profondamente differenti. Il fattore chiave di questo spostamento fu l'introduzione della computazione come metafora dominante, e della computabilità come criterio indispensabile per ogni modello teorico valido. Per l'informazione non è rilevante il significato. […] Al sistema che mette in opera tutte queste procedure è del tutto indifferente se ciò che viene immagazzinato sono parole tratte dai sonetti di Shakespeare o invece numeri provenienti da una tabella di numeri casuali […]. Un tale sistema non può affrontare l'indeterminazione, la polisemia, i collegamenti di tipo metaforico o connotativo. […] Se la mente era equiparata a un programma, quale poteva essere allora lo statuto degli stati mentali […] identificabili non attraverso le loro caratteristiche programmatiche in un sistema di calcolo, ma invece attraverso la loro impronta soggettiva? Non poteva esserci spazio per la “mente” in un tale sistema, per la “mente” nel senso di stati intenzionali come credere, desiderare, intendere, cogliere un significato. […] gli esseri umani non sono limitati ai confini della loro pelle; essi sono espressioni di una cultura. Considerare il mondo come un flusso indifferente di informazioni che gli individui elaborano ognuno per proprio conto significa perdere di vista come gli individui sono costituiti e come agiscono». Jerome S. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale.

L’assenza, secondo molte teorie, è la base del desiderio. Per Jacques Lacan l’inconscio è popolato da vuoti, significanti senza significato, che sono la base dell’io e del rapporto con l’Altro (se la vogliamo raccontare facile). L’inconscio di Lacan è completamente diverso da quello Junghiano, fatto di archetipi, rappresentazioni arcaiche e collettive che rimandano a un qualche principio fondamentale (femminile e maschile, la cura, l’unità del sé, e via discorrendo…).

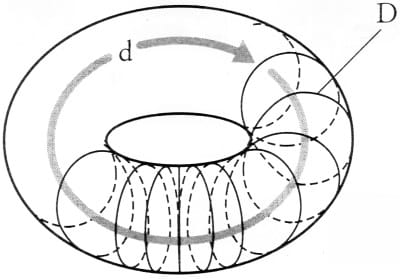

Anche Lacan propone delle figure, ma non sono rappresentazioni, quanto uno sforzo topologico per dare “forma” a elementi della psiche, come nella ciambella (toro) del rapporto dialettico tra domanda (D) e desiderio (d).

E mi fermo qui, perché Lacan faccio fatica a capirlo, figuriamoci a spiegarlo.

Vuoto è qualcosa che può essere riempito, facendo spazio alle cose. I vuoti, in una fotografia, ci permettono di vedere la forma (come spazi negativi). I vuoti di senso del linguaggio fotografico, il non determinato, permettono l’interpretazione. Il vuoto come spazio potenziale per l’azione.

Ultimamente io penso tanto anche a un altro tipo di assenza. Quella di una superficie insviluppabile, che non dà occasione di parola perché tutto è determinato, in bella mostra, sul tavolo.

Fotografie di cui non si possa dir nulla o, meglio, delle quali niente si possa dire che prevalga sulla superficie delle cose. Non c’è un segreto importante sotto l’immagine, un mistero da svelare. Non c’è un livello di realtà profondo più importante di quello che vedo alla luce del sole.

Le fotografie, insomma, che mi hanno fatto venir voglia di fare la fotografa. Perché, sopra ogni cosa, a me le figure piace guardarle. Così non fosse non passerei così tanto tempo con una qualche macchina fotografica per le mani, no?

«Però l’ambizione di partire con l’idea di volersi esprimere è praticamente un alibi che ci costruiamo per non fare tutta l'altra fatica. Noi ci esprimiamo sempre, ci esprimiamo bene o malamente; ognuno di noi è una persona che si esprime in un certo modo e dopo poche battute... io mi trovo incasellato in un certo tipo di espressione...Se capovolgete il problema e fate conto che l'espressione non sia qualcosa che amplia, ma che limita, capite che il nostro problema non è di esprimerci, ma è di prendere coscienza del mondo e delle cose e l'esprimerci è una cosa che, va beh, ci capita addosso». Luciano Fabro, Lezioni 1983-1995.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.