#4.11 Socializzazione

Prima di tutto: buon 2025! Spero abbiate concluso il 2024 nel migliore dei modi. Lo so, lo so…capodanno fa parte di un'altra epoca ormai, Pasqua è dietro l'angolo, e via di questo passo (di corsa) arriviamo all'estate. Sono più di due mesi che questo post sonnecchia nella cartella delle bozze. Ogni tanto l'aprivo, buttavo giù due righe, ma senza mai riuscire a finirlo. La vita è stata parecchio frenetica negli ultimi tempi. Ho trascorso ogni istante di questo periodo di silenzio a finire la tesi. Ogni. Singolo. Secondo.

Una corsa contro il tempo per non sforare le scadenze, ma senza far scadere il lavoro. È stato tutto così veloce che mi sono dimenticata pure di scattare la classica foto dopo la proclamazione. Tutto quello che mi rimane come celebrazione sono la tesi rilegata e un certificato (il famoso "pezzo di carta" 😄).

Chiuso il capitolo studio, è arrivato il momento di affrontare la fatidica domanda che assilla ogni neo laureato: "e cosa fai dopo?"

Qualche giorno di riposo, un po' di scarpinate con la piccola (che nel frattempo è stata promossa dalla fascia sul davanti allo zainetto e al passeggino da corsa 🏃♀️, upgrade ENORME) e via che si riparte verso nuove avventure. Una pausa, prima di riprendere la strada. Una delle case accoglienti di Frodo sulla via del monte Fato. Il cammino da qui in poi è ancora lungo e pieno di insidie ma, come il piccolo Hobbit della Contea, anche io ho sto raccogliendo compagni per condividere questo viaggio.

Ho l'occasione di continuare la ricerca in pratica, macchina fotografica in mano. È tutto un po' nuovo e complicato da raccontare, scriverò strada facendo. Anche questo posto subirà qualche cambiamento, un po' di manutenzione straordinaria, mettiamola così. È arrivata la primavera, aria nuova, tempo di rivoluzioni!

Una parte del lavoro che sto svolgendo si concentra sul modo in cui ci relazioniamo con l'immagine fotografica, del corpo e della psicopatologia in particolare, e come questo influenza la percezione nella vita di tutti i giorni così come lo sguardo clinico. È una ricerca psicologica, ma anche culturale, perché va a mettere discussione un certo atteggiamento naturale nei confronti della malattia, quell'«ovvietà in cui ovviamente si vive, e che è ovviamente inclusa nel vario comportarsi quotidiano», per dirla con le parole di Ernesto De Martino.

«Qualunque società, per essere stabile, ha bisogno di registrare la devianza. Gli individui dall’aria strana o dal contegno eccentrico costituiscono un fattore di sovversione fino a quando le caratteristiche che li accomunano non abbiano ricevuto una designazione formale e la loro condotta sconcertante non sia stata sistemata in una casella riconosciuta [...].

Dando un nome allo spirito sotteso alla devianza, il potere assoggetta il deviante al dominio del linguaggio e del costume e lo trasforma da minaccia in supporto del sistema sociale».

- Ivan Ilich, Nemesi medica

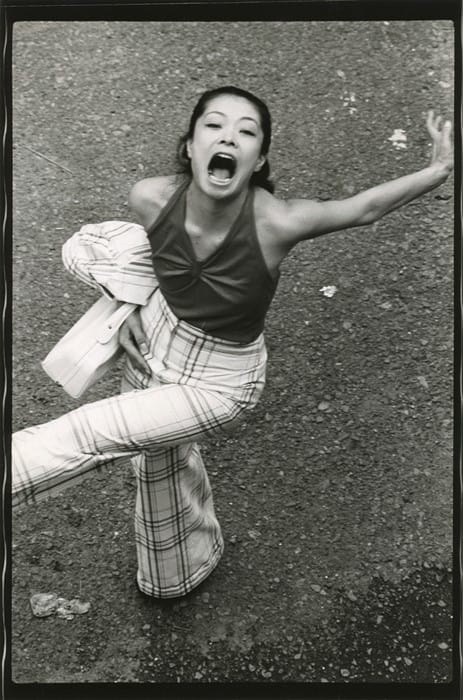

Sotto molti aspetti la fotografia è relazione: con un soggetto (animato o inanimato), con la tecnologia (che mi può divertire, risultare ostica, facilitare o rendere più difficile la vita), con parti di noi stessi di cui siamo consapevoli e non (memoria, schemi mentale, esperienze e percezioni). Secondo Barthes "è stato" è il noema della fotografia, ovvero ciò che la distingue dalla totalità di tutte le altre immagini. Una fotografia è l’emanazione di una relazione, ricercata oppure fortuita, durata un istante oppure tutto il tempo necessario per arrivare a far scattare l’otturatore. E, come ogni relazione, può essere felice, occasionale, equilibrata, abusante, inappropriata, complessa, noiosa, passionale…

Ma espandiamo ancora il discorso. Possiamo considerare anche la relazione che intratteniamo con l’immagine fotografica, che può essere diversa da quella che sviluppiamo con la pratica. Ci sono fotografi che venerano le immagini che scattano come reliquie, da conservare per l’eternità, opposti a quelli di cui importa poco o nulla del prodotto, che considerano le fotografie poco più di uno scarto, l'avanzo di un processo o di un'esperienza.

Molti usano le immagini fotografiche come base per sviluppare un discorso (intorno all'opera, all'autore, al contesto, e via discorrendo), altri le trattano come superfici che non nascondono nulla e che non pretendono di essere niente di più di quello che sono. O mi colpiscono, oppure no, e in questo caso posso far spallucce e andare avanti. Forse questi ultimi appartengono a una piccola minoranza della comunità fotografica, perché se così non fosse non ci sarebbe così tanto parlare, scrivere e mostrare. Ma questo è solo il mio pensiero, prendetelo con le pinze, sono un po' ai margini dei giri (o gironi, stile inferno dantesco?) fotografici.

Il modo in cui relazioniamo con le fotografie è più innato o appreso? Un po' entrambe le cose, in una proporzione che non ci è dato sapere. La parte innata affonda le proprie radici nel temperamento, quella "nota di base" che ci viene assegnata alla nascita, un po' a caso. Il resto deriva da una qualche forma di apprendimento, formale o informale: educazione, cultura, condizionamento…ma anche la mera esposizione a quello che fanno gli altri. In situazioni ambigue possiamo contare sul feedback sociale (aka, guardo cosa stanno facendo gli altri) per modulare atteggiamenti e comportamenti.

Nella nostra cultura più che in altre siamo fortemente socializzati, fin dalla nascita, alla modalità audiovisiva: dalla culla e dal passeggino il neonato impara che interagire con il mondo esterno significa perlopiù guardare e ascoltare (cosa che molti neonati - forse tutti - non accettano di buon grado, ma qui finiremmo in un altro discorso). Anche la medicina moderna si fonda sulla vista, uno sguardo rivolto verso corpi separati dai soggetti che li vivono, dove «il clinico non è più colui che cura, ma colui che osserva e scruta la malattia», per dirla con le parole di Michel Foucault.

E ancora, se vogliamo estendere il discorso ai media e alla pubblicità, allora possiamo affermare che impariamo a reagire, a comportarci in un certo modo, di fronte alle immagini. Che le immagini esercitano una certa influenza su di noi, che possiedono certi "poteri" (se vogliamo considerarle nel dominio della magia) o che "funzionano" in un tal modo (se, invece, preferiamo la dimensione meccanicistica e tecnologica di certi visual studies). Nell'uno o nell'altro caso riconosciamo nelle fotografie una certa capacità di agire, in positivo o in negativo, sul nostro essere e sul nostro fare.

Che la fotografia (o, meglio, alcune fotografie) non ci lascino indifferenti è un'esperienza comune che non si può negare. Ma questo coinvolgimento deriva esclusivamente dalla forza delle immagini o è che abbiamo imparato, con il tempo, a comportarci in un certo modo di fronte ad esse?

Vedete, uno dei difetti più grandi di certa fotografia, ma anche di certa psicologia, è il considerare l'essere umano un agente passivo attraversato da forze e influenze esterne. Un corpo trafitto dagli sguardi "degli altri", completamente separato dall'essere vivente, che delega il significato della propria (preziosa e del tutto singolare) esperienza. Non rischiamo forse così di cadere nella tentazione di delegare il nostro personale rapporto con le immagini verso l'esterno, allontanandoci dalla sfera delle intuizioni uniche e personali?

«Sono perplesso - però sento tuttora il continuo bisogno di trattenere le cose, e quindi mi chiedo spesse volte se la forma del notes - non del diario, ma del notes che, al di là del soggettivo, riporti solo riflessioni, osservazioni, sogni degni d'essere ricordati - se il notes dicevo non sia un equivalente epico migliore che non un racconto che abbia preso forma solo grazie a lotte, attese, pazienza e anche rassegnazione. Me lo sto proprio chiedendo. Sa, il mio ideale sarebbe di riunire entrambi. Far sì che si congiungano l'epico, così ben collegato, e il disparato, il saltuario, il momentaneo, e le notazioni, in modo che tutti formino un'unità complementare organica, affinché si trovino il grande epos e le piccole cose d'ogni giorno, che spesso...spesso mi commuovono [...] senza dover rafforzare niente e senza che mi debba proporre di fare questo e quest'altro; invece penso: sarà questo l'anno in cui non mi pongo alcun tema, ma lascerò invece che il mondo prenda il suo corso.

[...] Se questo riesce a decollare, se due cose si incontrano e si congiungono anche linguisticamente, allora nasce la poesia».

-Peter Handke, Intervista sulla scrittura

No spam, no sharing to third party. Only you and me.