#4.12 Brezza di fine estate

Un saluto a chi sta leggendo questa newsletter, spero di trovarvi bene. Ho affrontato la caldazza estiva con lo stesso entusiasmo di Cillian Murphy nel film Sunshine.

Accolgo quindi a braccia aperte il vento che, almeno da queste parti, ha portato nuvole, tempesta e un po' di fresco.

Negli ultimi mesi ho iniziato ad affrontare alcune faccende che avevo lasciato in sospeso, in ordine sparso:

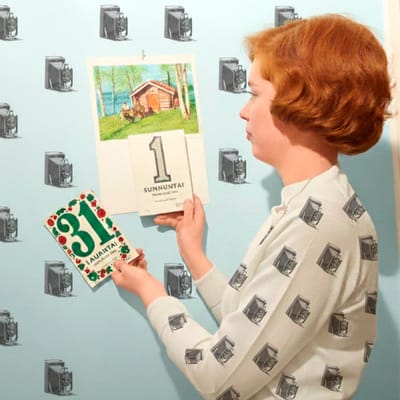

- aggiornare makingpictures.ghost.io e florianariccio.com, gli unici spazi in cui sarò presente da qui al prossimo futuro (il mio profilo su Instagram è ancora attivo, ma al momento ho un sacco di difficoltà con i social che proprio nun je la posso fà).

- Chiudere un lavoro che avrei dovuto stampare almeno tre anni fa, ma che è sempre rimasto nel cassetto perché "non è importante, non se lo fila nessuno, lo farò quando avrò tempo". E invece ho finito per lavorarci proprio in un momento in cui il tempo era zero perché, a conti fatti, è importante.

- Portare avanti il progetto di tesi con la quale mi sono laureata a marzo (Il corpo guardato: riflessioni sullo sguardo clinico attraverso la fotografia). I tempi accademici sono completamente diversi da quelli commerciali, per cui al momento non so quando questo lavoro sarà pronto per essere pubblicato, ma per il momento è importante che vada avanti. In compenso, potrei riuscire a pubblicare un'anteprima sul mio sito verso l'inizio dell'autunno.

- Cominciare a riunire tutte le citazioni che ho raccolto in questi anni per Making Pictures in un posto solo, questa pagina. L'accesso è riservato agli iscritti alla newsletter. Per il momento ne ho trascritte solo una manciata, ma con il tempo le aggiungerò tutte, in una sorta di piccola antologia.

Sto dedicando molte ore a testare attrezzatura e a sperimentare un modo “nuovo” di fotografare e di rapportarmi con l’immagine. Nuovo non in senso assoluto, ma relativo alla mia persona. Non sto certo inventando nulla che non sia già stato tentato: sto solo cercando di dare forma a una pratica fotografica che mi calzi addosso come un maglione su misura. Dopotutto, si dice "progetto personale", no?

Come abbiamo già visto negli articoli più vecchi di Making Pictures, ogni fotografia che scattiamo, così come la percezione che abbiamo di tutto quello che ci circonda, è influenzato da schemi mentali, dall'esperienza passata, dall'ambiente così come dal corpo fisico del fotografo. Non è che siamo "cose", oggetti che "servono" per creare immagini. Dei funzionari al servizio di un programma, come ci descrive Vilém Flusser, o degli operator, per dirla alla Roland Barthes. Siamo costellazioni di tanti fattori diversi che vanno per il mondo compiendo azioni con uno strumento, la macchina fotografica, che permette di lasciarne una qualche traccia (o scarto, come la volete vedere)

«And creatures poop. A lot. However, the parts that are not feces will take form, and this is the result of practice. Going long requires pause and reflection. Going long also requires forgiveness». Ian Lynam, The Impossibility of Silence: Writing for Designers, Artists & Photographers.

Siamo organismi, nel senso di un insieme strutturato di molte parti (non solo biologiche), ma anche non-organismi, in quanto esseri viventi fatti di vuoti, zone d'ombra, spazi che non possono essere mappati o descritti con sguardo clinico.

Prendiamo in mano la macchina fotografica e scattiamo, senza porci il problema di quale schema mentale si sia attivato, è un qualcosa che "ci capita", così, in automatico. E, di norma, non ha molto senso pensarci, dal momento che non è un qualcosa che si può controllare come la messa a fuoco, o l'inquadratura. Usiamo la macchina fotografica come "ci viene", sviluppando attraverso la pratica un certo stile. Un modo di fotografare che spesso, agli inizi, ci sembra l'unico possibile e che ci portiamo avanti nel corso degli anni. Che cresce con noi diventando, quasi, una seconda pelle.

O così, almeno, succede in molti casi.

Alcune vite sono delle linee continue. Non dico delle rette: ci sono sempre alti e bassi, inversioni a U, curve a gomito, accelerazioni improvvise e periodi di pausa. Ma, nonostante le oscillazioni e qualche scossone qua e là, è sempre possibile intravedere una certa coerenza. È quella stabilità che, secondo alcune teorie psicologiche, permette di percepirci come delle entità organizzate, con il nostro io e la nostra (o le nostre) personalità, per poi riuscire anche a dare un nostro senso a tutto quello che ci circonda e che ci accade.

Altre vite, invece, sono fatte di blocchi, di frammenti separati da eventi importanti, forse anche (ma non necessariamente) traumatici. Di cambiamenti che creano delle vere e proprie faglie impossibili da colmare. Dal punto di vista delle teorie della "linea continua" questo tipo di vita non può che essere spiegato come il peggior scenario possibile, in cui le persone vengono sballottate di qua e di là dal caso e necessitano di aiuto per tenere le redini di queste esistenze disorganizzate.

Ma, in realtà, non è così male come può sembrare. Anche perché molte vite sono un miscuglio di linee continue e interruzioni. Un po' a codice morse, possiamo dire.

Quello che spesso succede, però, è che tra un frammento e l'altro si cambi pelle, e i vestiti che prima calzavano a pennello di colpo non vadano più bene. Ecco, in questo caso qualsiasi cosa smette di essere scontata e può capitare di cominciare a porsi problemi anche sugli aspetti più automatici della propria vita.

Ed è un po' così che mi sto ritrovando a revisionare tutto il mio modo di fotografare. La prima volta che ho ripreso la macchina fotografica in mano dopo il parto, dopo la tesi, dopo tutta la valanga di cose che sono successe negli ultimi dodici mesi, ho realizzato che molti aspetti della fotografia, per me, avevano perso qualsiasi senso. Sul serio, non vi capita mai di pensare a quanto assurda sia la fotografia, per certi versi?

E con fotografia non intendo solo la pratica, gli aspetti tecnici o commerciali. Mi riferisco a tutto il meccanismo dell'immagine fotografica. Al linguaggio fotografico, che non è solo qualcosa che ci serve per creare e usufruire delle immagini, ma comprende anche tutto l'insieme di pratiche e convenzioni sociali e culturali che regolano il modo in cui usiamo, diffondiamo, parliamo e viviamo l'immagine.

«As much as we speak language, language speaks us. Language is a machine and we are all caught in the gears». Victor Burgin, Returning to Benjamin.

Nel cercare una nuova relazione con la fotografia cambio guardaroba (metaforicamente e di fatto). Lascio il tempo al mio corpo di imparare nuovi schemi motori mettendolo di fronte a macchine fotografiche diverse, a soggetti ai quali non è abituato. Cerco di mettere da parte tutto quello che non mi va più. Cosa qualche volta non facile perché bisogna combattere l'abitudine, la comodità e la nostalgia per tutto quello che sembra comodo per qualcosa che "chissà".

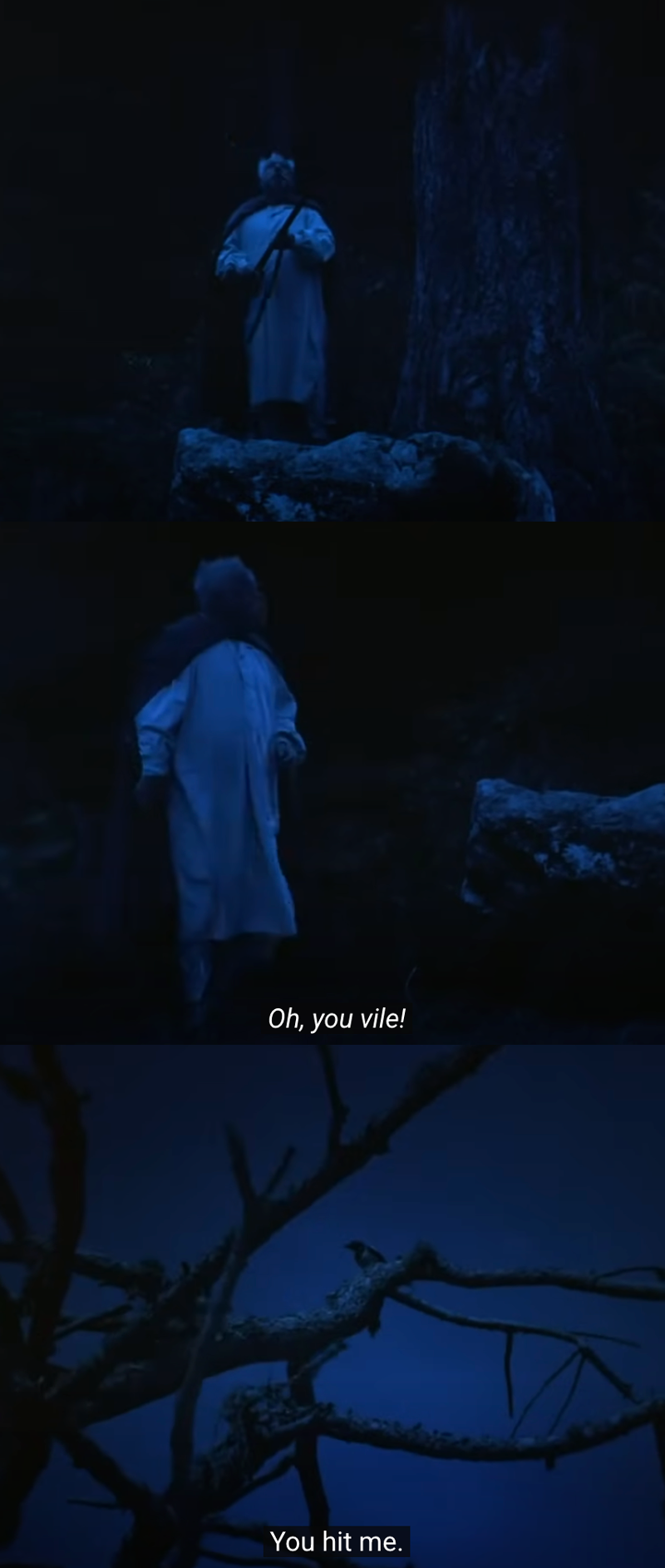

Mi stanca quella fotografia che si limita a strappare qualcosa dal mondo, per poi inghiottirla e dichiararla importante solo dopo averla catturata e imbellettata. Come il Sebastiano Procolo de Il segreto del Bosco Vecchio che si ferma ad ascoltare quello che la Gazza Guardiana aveva da dire solo dopo averle sparato.

Non so bene ancora in che direzione andrò, ma continua a girarmi in testa un passaggio di Victor Burgin, in Returning to Benjamin (un libricino minuscolo, ma che ho trovato interessante) che riporta un'antica parabola cinese (a sua volta riportata in The Freudian Robot, di Lydia H. Liu):

«[...] whoever uses such a machine will have a mind like a machine, and that whoever views the world with such a mind will lose oneness with the world». Victor Burgin, Returning to Benjamin.

Credo che la chiave per me stia in quella "oneness with the world". Ma non ho troppe aspettative o fretta di trovare una risposta. Anche perché, per come sono fatti i detti taoisti, forse non c'è nulla da capire. Sono solo da masticare finché il dente non cade.

«Zigong [Tzu-Gung] traveled south, and on his way back through Jin, as he passed along the south bank of the river Han, he saw an old man working in his vegetable garden. The man had hollowed out an opening by which he entered the well and from which he emerged, lugging a pitcher, which he carried out to water the fields. Grunting and puffing, he used up a great deal of energy and produced very little result. "There is a machine for this sort of thing", said Zigong. "In one day it can water a hundred fields, demanding very little effort and producing excellent results. Wouldn't you like one?" The gardener raised his head and looked at Zigong. "How would it work?" "It's a contraption called gao and is made of a piece of wood. The wood is shaped so that the back end is heavy and the front end light and it raises the water as though it were pouring it out, so fast that it seems to boil right over! It's called a well sweep". A scornful smile appeared in the old man's face, and he said, "I have heard my teacher say that whoever uses machines [jixie] does all his work in the manner of a machine [jishi]. He who does his work in the manner of a machine lets his mind run like a machine [jixin], and he who carries his machine-like mind around loses his pure innocence. Without the pure innocence, the life of the spirit knows no rest. Where the life of the spirit knows no rest, the Way will cease to buoy you up. It's not that I don't know about your machine. I would be ashamed to use it!" Zigong blushed with chagrin, looked down, and made no reply. After a while, the gardener said, "Who are you, anyway?" "A disciple of Kung Qiu [alias Confucius]"». Lydia H. Liu, The Freudian Robot.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.