#4.8 Malattia mentale e fotografia

È tempo di parlare un po' della ricerca che sto svolgendo per la tesi. Sono ancora ben lontana dall'avere tra le mani una bozza, ma nell'ultimo mese, a forza di schemini, letture e discussioni, mi si sono chiarite le idee.

Chi mi conosce sa che che ci sto lavorando da diversi mesi, un anno praticamente. È davvero tanto tempo, soprattutto se consideriamo che si tratta di una tesi triennale, dato anche il fatto che non ho intenzione di proseguire gli studi, o fare della psicologia una professione. Non ci sono onorificenze, scatti di carriera o ricompense alla fine del percorso. Solo ricerca nuda e cruda. E un sacco di ore spese lontano dalla fotografia "pratica" (che è la cosa che mi pesa di più al momento, ma recupererò). Qual è allora il senso di tutto questo gran investimento?

Se devo essere sincera non c’è un obiettivo preciso. Nessun conto alla rovescia, nessuna to do list da barrare, nessun post-it motivazionale attaccato sullo specchio del bagno per ricordarmi ogni mattina perché continuare a lavorare. Il punto di tutto questo ambaradan non è ottenere, ma cambiare. Cambiare cosa? Il mondo, l’opinione degli altri, le rappresentazioni sociali? No. Lo scopo principale di tutto questo percorso è cambiare il mio sguardo.

Suona tutto un po' mangia-prega-ama e potreste chiedervi perché, a questo punto, non era meglio che andassi a farmi un viaggio. Ma tant'è: complicazione affari semplici, sicuro, ma in fondo "l'uomo labirintico non cerca mai la verità, bensì sempre e soltanto la sua Arianna".

«Dov’è la verità del labirinto? Evidentemente, nel percorso che si compie al suo interno, qualunque cosa vi accada». Ivana Margese in dialogo con Susanna Mati, Il labirinto di Nietzsche. Pensare e vivere sono un esperimento.

Ho iniziato questa avventura cercando di mettere insieme due cose che conoscevo: la mia esperienza con la malattia mentale e la fotografia. Nel corso degli anni fotografare mi ha dato moltissimo, sia in campo professionale che personale. Mi ha migliorato la vita sotto diversi aspetti, e di questo sarò sempre grata. Ma qualche volta la gratitudine è una patina che impedisce di vedere limiti e difetti delle persone o degli strumenti che ci stanno intorno.

Avendo ricevuto così tanto dalla fotografia nel corso degli anni ho dato per scontato che fosse la via migliore, per me, per affrontare questo argomento. Come se la fotografia fosse onnipotente o, perlomeno, neutra. La conoscevo bene, mi faceva stare bene e pensavo che questo fosse più che sufficiente.

Ma nessun approccio, strumento o pratica, è mai del tutto neutro o indifferente al messaggio che veicola.

Esistono diversi modi per parlare di salute mentale. C'è il punto di vista clinico, con metodi, manuali e definizioni che variano in base alle teorie di riferimento, a parametri di attendibilità e validità, al contesto d'uso. Esistono strumenti basati sulle immagini, alcuni dei quali sono conosciuti anche al di fuori del campo medico, esercitando un certo fascino nell'immaginario collettivo.

Per non parlare, poi, di tutti gli approcci più recenti (alcuni più azzeccati, altri meno) che utilizzano la fotografia nella pratica terapeutica.

Nella maggior parte dei casi tutti questi strumenti proiettivi sono utilizzati per formulare una diagnosi che, passatemi la semplificazione, è una sorta di "fotografia" della persona (o di alcune sue caratteristiche, come la personalità, le funzioni cognitive, ecc...) in un dato momento. La diagnosi, poi, è a sua volta uno strumento che viene utilizzato in campo medico per conoscere ed, eventualmente, pianificare, o meno, una terapia.

Sembra una precisazione inutile. Ma se è ovvio che il prendere in mano un bisturi non mi rende abile nell'operare a cuore aperto, per quanto riguarda i test psicologici è molto più facile scivolare nel cattivo utilizzo o persino nell'abuso. E su questo argomento, per ora, ci fermiamo qui.

Si può parlare di salute mentale anche come fenomeno sociale o antropologico, legato ad una certa cultura o meno. Esistono sindromi culturalmente condizionate (CBS, culture-bound syndrome), studiate dall'antropologia medica.

E ancora: possiamo raccontare la nostra esperienza con la salute o la malattia mentale per portare una testimonianza, o per cercare, se non fornire, un supporto. Possiamo farlo in diversi modi, con le parole, la musica, l'arte, la danza. Qualsiasi pratica vi venga in mente vale, anche cucinare la lasagna o andare a correre in mezzo ai boschi. Qui dentro possiamo metterci anche la fotografia che, come persona, posso usare come mezzo espressivo.

Come persona si, ma come fotografa? Posso usare la fotografia per raccontare un ambito così personale della mia vita (o di quella di altre persone) con la stessa libertà che utilizzerei nel privato?

Per me la risposta è no. Certo non possiamo definire un punto fisso, uguale per tutti, dove tracciare il confine tra lavoro personale e pubblico. Una sorta di catalogo di buone pratiche, "questo sì, quello no". Ma per me si tratta di un discorso di responsabilità, di conoscere a fondo le potenzialità, e i limiti, degli strumenti che decidiamo di usare.

E qui iniziano i casini. Perché parlando di fotografia possiamo trovarci sballottati tra diversi linguaggi come, per citare La camera chiara di Barthes, quello critico e quello espressivo.

«Mi dissi allora che questo disordine e questo dilemma, messi in luce dal desiderio di scrivere sulla Fotografia, riflettevano bene uno stato di disagio che mi era noto da sempre: quello di essere un soggetto sballottato fra due linguaggi, uno espressivo, l'altro critico; e in seno a quest'ultimo, ero sballottato fra vari discorsi: quelli della sociologia, della semiologia e della psicoanalisi - solo che, attraverso l’insoddisfazione che in ultima istanza provavo nei confronti degli uni e degli altri, io attestavo dell’unica cosa sicura che vi era per me (per quanto ingenua essa fosse): la disperata resistenza verso ogni sistema riduttivo». Roland Barthes, La camera chiara.

C'è chi sostiene che la malattia mentale sia persino un discorso impossibile sul rapporto dell'uomo con i suoi fantasmi

«[...] rapporto di una cultura proprio con ciò che essa esclude, e più precisamente il rapporto della nostra cultura con quella verità di se stessa, lontana e contraria, che nella follia essa scopre e ricopre». Michel Foucalt, La follia, l'assenza di opera.

Posso persino arrivare a dire, e lo so che suonerà brutto ma cercate di seguirmi, che parlare di malattia mentale è inutile. Perché è un'esperienza talmente chiara e potente che già parla da sola. Cosa altro si può dire senza cadere nel sensazionale, nella pornografia del dolore?

Non ho una risposta, e non so nemmeno se esista. Ma tutta la mia ricerca si basa su di un punto, una citazione, post-it immaginario che potrei appiccicare sullo specchio del bagno:

«Preferirei non scrivere nulla piuttosto che far propaganda del mondo così com’è». Anne Boyer, Non morire.

Piuttosto che parlare del mondo così com'è, preferisco rimanere in silenzio. Ma sono anche convinta nel profondo che sia possibile articolare discorsi nuovi e approcci alternativi. Ed eccomi qui a scrivere, invece di stare zitta ;)

Il punto non è tanto dimostrare che tutto quello che già esiste sia sbagliato, quanto esplorare una capacità di dialogo più ampia, sia a parole che per immagini. Arricchire la nostra "cassetta degli attrezzi", se mi passate il paragone, e imparare a sfruttare meglio (o sarebbe più appropriato dire "in maniera diversa"?) ogni suo pezzo, tecnico ed espressivo.

Ragionando su questo punto mi sale, un giorno, un dubbio. E se la fotografia non fosse lo strumento migliore per portare avanti questa ricerca? In che modo la macchina fotografica si rapporta con la malattia mentale?

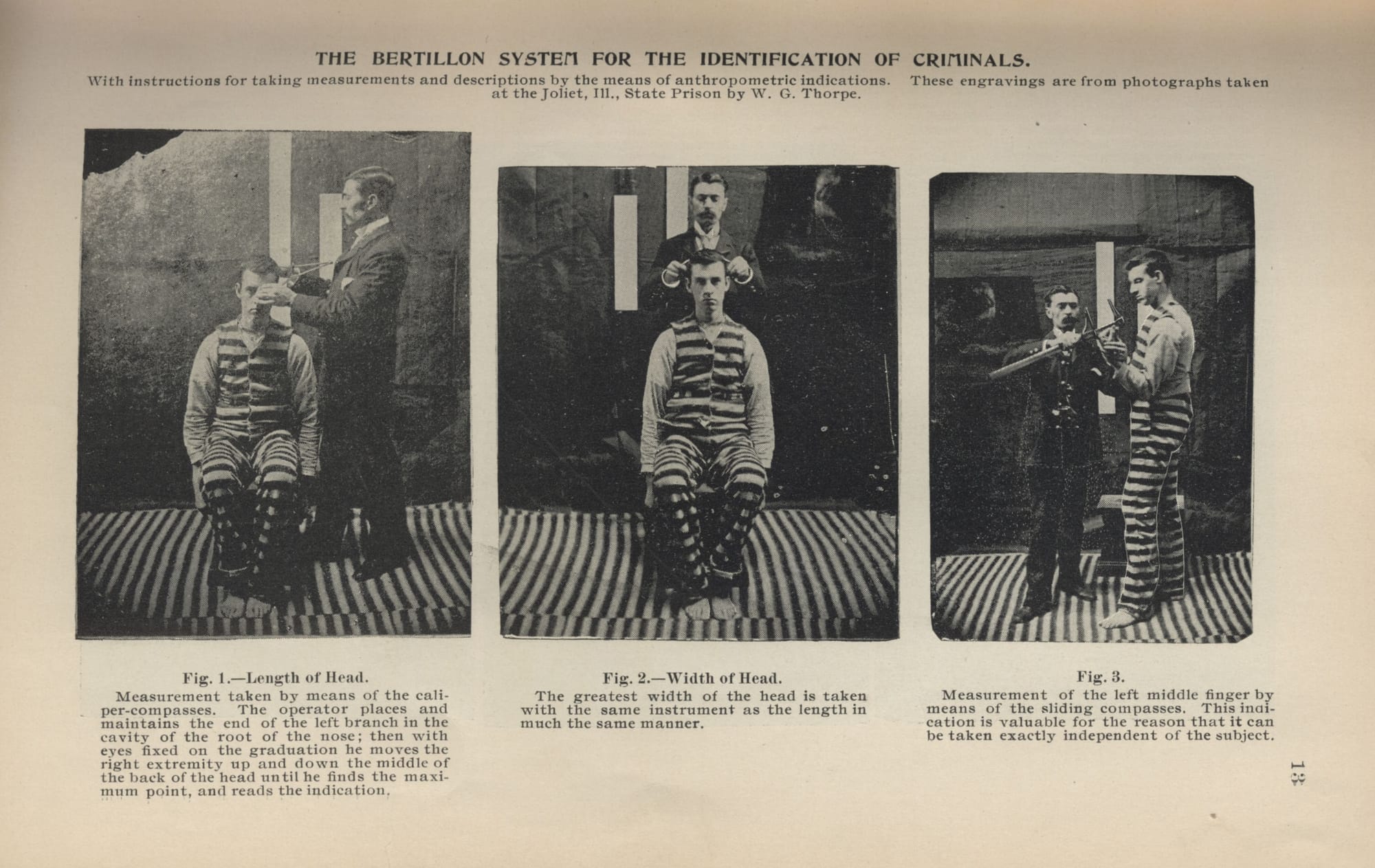

Fin dalla sua scoperta, la fotografia ha prestato servizio in diversi ambiti delle scienze umane. Convinti che i fatti osservati e registrati avrebbero fornito una conoscenza completa della natura e della società, molti studiosi a cavallo tra XIX e XX secolo utilizzarono la macchina fotografica, in ottica positivista, come strumento per identificare, e classificare, attraverso lo sguardo.

«Allungai mezza stecca di tabacco, poi osservai alcune danze; poi feci delle foto – ma con scarsi risultati. Non c’era luce sufficiente per le istantanee; ed essi si rifiutavano di posare a lungo per il tempo di esposizione. Mi capitava allora di essere furioso con loro, soprattutto perché dopo aver dato loro la propria porzione di tabacco se ne andavano via tutti. Insomma, il mio atteggiamento nei confronti degli indigeni tende decisamente a: "che si sterminino i bruti!"» Bronisław Kasper Malinowski, Giornale di un antropologo.

La medicina, la fotografia psichiatrica, è il corpo guardato da fuori. L’immagine, nella forma di fotografia, diventa oggetto di parola, di diagnosi, di giudizio. Questo sguardo, se da un lato è fondamentale per agire su salute e malattia, dall’altro sacrifica la singolarità, la scienza impossibile dell'essere unico, come scrive Barthes ne La camera chiara (che ho riletto da cima a fondo in un modo così attento come non mai, senza fermarmi solo su studium e punctum).

Sempre citando Barthes, l'immagine è tenace, immobile, pesante ed è per questo che la società vi si appoggia. L'immagine presuppone una posa o, almeno, un "è stato" fisso che non coincide con la leggerezza, la divisione e la complessità dell'io di una persona.

L'immagine rinforza l'identità, il che può essere una cosa positiva, oppure no (della nozione di identità abbiamo già parlato qui). La fotografia non è adatta a parlare del mentale quando trasforma il soggetto in oggetto, un corpo in "tutti i corpi", un'esperienza particolare in un generale universalizzato e indiscutibile (è così, e non può essere altrimenti). Da qui diventa chiaro che sostituire una rappresentazione con un altra non è la soluzione. Si rischia solo di creare una nuova identità. Che magari può andare bene per un po', ma con il pericolo vero di trasformarsi, presto o tardi, nell'ennesima gabbia se la fotografia guarda al corpo solo come una cosa in un mondo di cose, cercando di aggrapparsi a un linguaggio sicuro e stabile, come quello della scienza, per conquistare dignità e autorevolezza.

Ma sempre, per citare Barthes, non c'è modo migliore di creare un galeotto, o un ricercato, se non attravverso lo sguardo anatomico, oggettivo, del corpo neutro.

E qui è dove sono arrivata finora. Godetevi la coda dell'estate, continueremo il discorso a fine settembre.

Un saluto dalla vostra amichevole fotografa di quartiere ;)

No spam, no sharing to third party. Only you and me.