#5.1 Fare foto

Un caloroso benvenuto a chi è arrivato in questo spazio nell'ultimo mese. Settembre è come un secondo capodanno, perciò eccoci qui con un nuovo ciclo di articoli. Colgo l'occasione un po' anche per festeggiare il fatto che sto passando sempre più tempo dietro la macchina fotografica che con il naso tra i libri. Sarà interessante vedere in che modo tutto quello che mi è entrato in testa influenzerà (o meno) la produzione fotografica.

Interessante, divertente, ma anche frustrante. Difficile, forse perché c'è da scontrarsi con quel mito della creatività maschile di cui scriveva la Lonzi negli anni '70 ma che ancora resiste, per un motivo o per l'altro.

Non cederò alla tentazione di dare un senso a tutto, di romanzare i fatti noiosi, trama e collante della vita di tutti i giorni, pur di ficcarli in affascinanti cornici teoriche. Sarebbe un po' come mettere insieme lettere a caso sul tabellone dello Scarabeo per comporre quell'unica, interminabile, parola da un gazzillione di punti. Per giocare questo gioco (e non vincere, perché non è questo il punto) passo per "casa" e "gatto", mica per "zuffrìcolo".

Quello che vorrei fare è intrecciare la teoria – non quella dei soliti manuali di fotografia – con la pratica, per poi vedere cosa ne salta fuori.

«Il primo mito da sfatare riguardo alla "teoria" è l'idea che possiamo farne a meno [...]. La teoria - pensare alle cose - ci aiuta a definire ciò con cui abbiamo a che fare e ci indica la strada per farlo [...]. Abbiamo bisogno della teoria quando ci troviamo di fronte a un problema e le nostre nozioni non ci permettono di affrontarlo». David Bate, Il primo libro di fotografia.

Il titolo di questa newsletter, Making Pictures, nella traduzione letterale è "fare foto". Che così suona malissimo, ma il nome che avevo in mente era "sul fare fotografie" (On Making Pictures) che per me ha senso forse solo per via del numero indecente di ore che ho passato da adolescente sui manuali di letteratura latina. Una roba tipo De rerum natura, ma lasciamo stare.

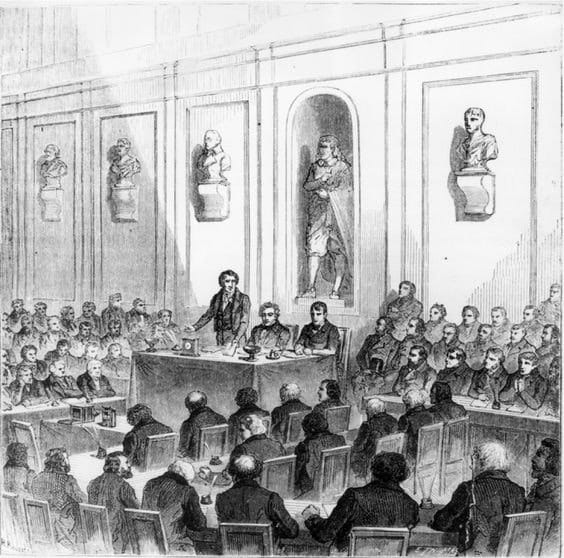

Ora, "fare foto" presuppone che ci sia qualcosa da fotografare. Diciamo che l'avere "qualcosa" da riprendere è una delle condizioni di possibilità della fotografia. Questo, così come il fatto che, per una serie di cavilli burocratici, nel 1839 lo stato francese acquistò l'invenzione della fotografia e ne fece cosa pubblica, favorendone così l'espansione.

«Quando, dopo più o meno cinque anni di tentativi, Niépce e Daguerre vi riuscirono contemporaneamente, lo Stato, favorito dagli ostacoli che questi incontrarono nella legislazione sui brevetti, acquistò l’invenzione e, concesso loro un indennizzo, ne fece una cosa pubblica. Con ciò erano poste le condizioni per uno sviluppo in costante accelerazione, che per molto tempo escluse qualsiasi considerazione retrospettiva». Walter Benjamin, Piccola storia della fotografia.

Seguendo questo ragionamento, la macchina fotografica ha reso il mondo e tutti gli esseri che lo abitano fotografabili, trasformandoli in soggetti sottoposti al regime della rappresentazione. Un'evoluzione culturale che non si è verificata dall'oggi al domani, ovvio, ma che ha modificato noi e il nostro modo di agire, così come il libro stampato ha spinto le persone da una dimensione di pensiero orale e collettiva verso il privato, l'individuale.

La cultura (intesa come la intendono gli antropologi, e non come libroni, sonetti e roba che sta nei musei) influenza profondamente sia il pensiero che il comportamento dell'essere umano. Secondo alcuni, tra cui il buon vecchio Jerome Bruner, ancor più dei fattori biologici.

«… gli antropologi intendono per cultura non solo gli “alti” prodotti dell’intelletto, come arte, letteratura, o scienza, ma l’insieme di tutte quelle pratiche, usi, consuetudini e conoscenze, per quanto banali e quotidiane, che una comunità umana possiede e attraverso le quali si adatta all’ambiente e regola le proprie relazioni sociali». Fabio Dei, Antropologia Culturale

«Come non si stancava di ripetere un mio collega molti abbi fa, Clyde Kluckhohn, gli esseri umani non sono limitati ai confini della loro pelle; essi sono espressioni di una cultura.

[...] mettere in evidenza un errore largamente diffuso, e piuttosto antico, che le scienze umane hanno ereditato dal diciannovesimo secolo, un errore a proposito della concezione del rapporto tra biologia e cultura, In quella concezione la cultura veniva concepita come una "sovrapposizione" alla natura umana, quest'ultima intesa come entità biologicamente determinata. Le cause del comportamento umano avevano origine, in quella teoria, come substrato biologico. Ciò che io invece sostengo è che la cultura, e la ricerca di significato all'interno della cultura, sono le vere cause dell'agire dell'uomo. Il substrato biologico, il cosiddetto principio universale della natura umana, non è una causa dell'azione ma, al limite, può rappresentare un vincolo, o una condizione per l'azione.

[...]

Ma il termine "vincolo" esprime il concetto in modo troppo negativo. Infatti i limiti biologici imposti alla funzioni umane costituiscono anche uno stimolo per l'invenzione come prodotto della cultura. L'insieme di strumenti propri di ogni cultura può essere infatti descritto come un sistema di protesi per messo delle quali gli esseri umani possono superare o anche ridefinire i "limiti naturali" del funzionamento umano». Jerome Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale.

Sotto alcuni aspetti la fotografia alimenta una certa predisposizione umana a credere che il mondo sia sempre a nostra disposizione.

«The context of Arago’s speech enables one to reconstruct the regime of rights and privileges that were involved in the advocacy of photography. That the world and others’ worlds are made to be exhibited is not a question for Arago, nor is it a question for everybody but rather for a certain audience addressed in his speech with a familiarizing “you”, an audience made up of white men like him, French statesmen and scientists. The acquisition of rights to dissect and study people’s worlds [...] and render their fragments into pieces to be meticulously copied with sharpness and exactitude is not posed as a problem but is taken for granted». Ariella Azoulay, Unlearning the Origins of Photography.

Una disposizione che ben si intreccia con il clima positivista del XIX secolo, promotore dello sviluppo del mezzo fotografico, e che, forse, riflette anche un più profondo bisogno di dominio sulla realtà.

Fotografare, comporre, è creare ordine in un flusso continuo di eventi per trasformarli in un oggetto fisico e statico, la fotografia. Si tratta di una forma di controllo, termine che può assumere tutte le sfumature che vanno dal positivo al negativo. Chi fotografa controlla, e chi controlla è al comando: tutto è in funzione del suo sguardo (dello stile, dell'approccio, della tecnica di un certo fotografo).

In Fotografia e inconscio tecnologico, Franco Vaccari scrive di un osservatore che «completamente tramutato in occhio, acquista una specie in invulnerabilità e onnipotenza».

«Cartier-Bresson ha sempre sostenuto che ogni fatto, nel suo svolgersi, passa attraverso un istante privilegiato (il culmine dell'azione) in cui il significato si svela pienamente allo sguardo. Il fotografo dovrebbe essere così abile da saper individuare questo istante e raggelarlo nel fotogramma. Per Cartier-Bresson il significato ha una presenza precaria come quella di una conchiglia gettata sulla spiaggia da un'onda e risucchiata dall'onda successiva; il momento culminante sarebbe il momento in cui il mondo, all'improvviso, si ordina e ogni elemento concorre a sprigionare un significato comune. Al fondo di tutto questo c'è l'idea estremamente rassicurante di un mondo pregno di significati in attesa di essere colti dall'occhio superesercitato del fotografo, che con la propria opera testimonia che l'opacità delle cose è apparente, che la casualità dell'accadere è pronta a convertirsi nella pienezza del significato, per sempre trasparente nell'organizzazione visiva del fotogramma». Franco Vaccari, Tecniche di rassicurazione in Fotografia e inconscio tecnologico.

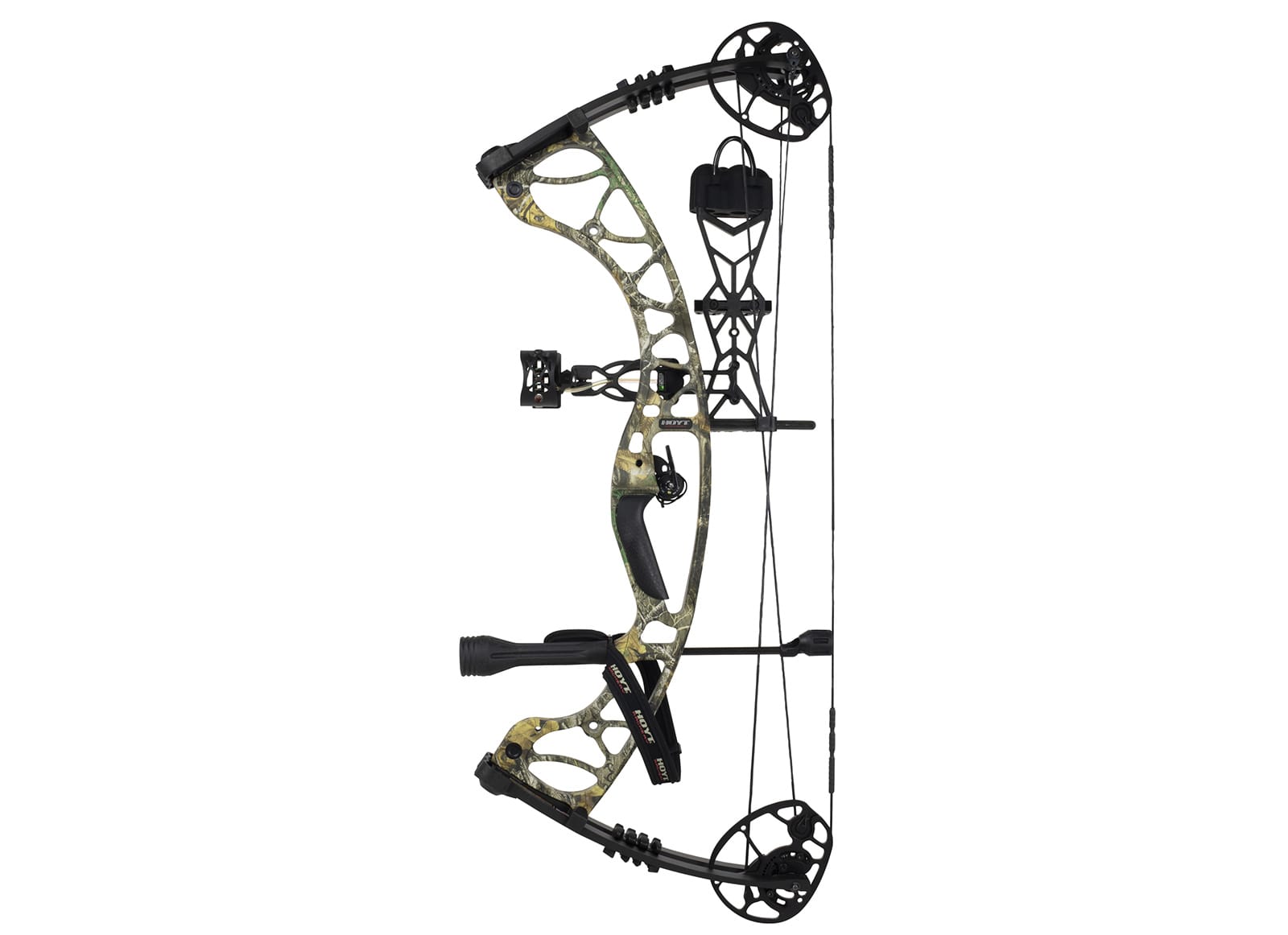

Ora, io ho una mirrorless full frame che mi rende estremamente facile esercitare questo controllo: metto a fuoco dove voglio, l'esposizione vien da sé, nel mirino vedo chiaramente tutto, e anche di più. In ogni istante ho sotto gli occhi un grafichino o un'indicazione che mi aiutano a ottenere esattamente quello che voglio. Cioè, è come tirare una freccia con un arco compound.

Non sto dicendo che sia facile, perché l'esperienza per districarsi tra tutte queste cose ci vuole, altrimenti - ci scommetto - riuscirei comunque a tirarmi la freccia su di un piede. Sto dicendo che con l'arco compound, così come con la mirrorless, ho tutta una serie di potenziamenti che mi permettono di controllare al meglio il gesto e il risultato. Di spedire la freccia esattamente dove, come e quando voglio. Di congelare la realtà esattamente come l'avevo previsualizzata (ehi ciao, Ansel Adams!). Di lavorare con estrema precisione, ecco. Non mi veniva il termine.

Da qualche mese a questa parte ho cominciato a fotografare con il banco ottico. Per diversi aspetti è molto più preciso della mirrorless, ma questa precisione passa per uno sforzo fisico. Chiamatela consapevolezza del gesto, intenzione, come vi pare...ma sta di fatto che sotto quel benedetto telo nero hai da faticà 'na cifra. Lo sforzo di controllo che, nel digitale, deleghiamo all'elettronica, qui è tutto a carico del nostro corpo e della nostra sensibilità.

Sotto quel benedetto telo nero il compound nemmeno me lo immagino. Mi sento più Lara Croft con l'archetto di legnetti e spago di ordinanza che si tiene insieme con lo sputo. E speriamo solo di non trovare nemici forti che altrimenti la vedo durissima, che il fisico di Lara Croft, manco a vent'anni.

E mentre sudo (o congelo) sotto quel benedetto telo nero, riesco solo a pensare che il mondo, e tutti gli esseri che lo abitano, siano in realtà molto poco fotografabili. E che la fotografia, forse, potrebbe non essere solo una pratica di controllo, ma un esercizio di speranza. Un preghiera, un inseguimento. Non uno sforzo per dominare la realtà, per metterla in ordine all'interno del fotogramma, per fotografare "qualcosa". Ma un allenamento alla presenza, nell'attesa che, forse, "qualcosa" ci venga incontro e, fermandosi un attimo, accetti di lasciare una traccia del suo passaggio nel fotogramma.

Forse è solo un pensiero leggero che ha trovato qui un modo per fuggire dalla mia testa. Ma, per quella che è la mia esperienza, non è la prima volta che mi ritrovo in mezzo a questi ragionamenti. Ogni volta che ho avuto a che fare con piccoli esseri umani, cani, soggetti che resistono all'assoggettarsi alla macchina fotografica perché non educati a farlo, mi sono chiesta "che cosa posso controllare io?"

Forse solo un metodo, da applicare con ostinazione fino ai limiti della manipolazione pur di ottenere il risultato programmato (e per il quale, spesso, si è pagati). Oppure, all'altro estremo, il nulla. Non sono un'osservatrice invulnerabile e onnipotente, ma un essere sensibile (così come lo è la superficie sulla quale si formano le fotografie) all'interno di un tutto dove non c'è nulla che si lascia fotografare.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.