#5.2 Qualcosa di infotografabile

«Perché la tecnologia non farà che diventare sempre più avanzata, sempre più avanzata. E diventerà sempre più facile, sempre più comodo e sempre più piacevole starsene soli con delle immagini su uno schermo, forniteci da persone che non ci vogliono bene ma vogliono i nostri soldi. Il che va anche bene. In piccole dosi, no? Ma se questa è la base della tua alimentazione, va a finire che muori. In un senso profondo, va a finire che muori». David Lipsky, Come diventare se stessi: David Foster Wallace si racconta.

E con questo potrei chiudere qui la newsletter di questo mese. Cos'altro potrei aggiungere? Bella l'idea di iniziare a scrivere partendo da David Foster Wallace, come vado avanti ora? Forse basterebbe imparare a scrivere bene, chi lo sa...

O magari dovrei solo imparare ad abbassare l'asticella.

Queste parole continuano a girarmi in testa dall'inizio dell'estate. Risuonano con una parte molto antica di me, in un modo che non so spiegare. Qualcosa che manca, ma che non riesco bene a mettere a fuoco.

Quando è stata l'ultima volta che ho scattato - o ricevuto - una fotografia per amore? Sto parlando di un'immagine che viene creata totalmente al di fuori di ogni logica produttiva: non una foto ricordo (di quelle, tra Giada e Kira, ne ho fin troppe...come ogni genitore orgoglioso 😜). Tanto meno un'immagine commerciale, un catalogo, un lavoro commissionato. E nemmeno una fotografia d'autore, dal più intenso dei progetti personali, perché, a mio avviso, conta ancora come opera: è un lavoro che si fa un po' per sé stessi o per un pubblico, per dire (raccontare, svelare, buttare fuori...mettetela come volete) qualcosa che tutto è, ma altro dal "ti voglio bene". Sto pensando a una fotografia completamente inutile, ma creata con tutto l'impegno possibile, per condividere una parte buona di noi con chi ci sta vicino.

Io credo, a costo di suonare ingenua (con orgoglio), che senza questa base di "voler bene", la fotografia non può che morire. Riprendendo Wallace, in un senso profondo, va a finire che muore.

Come un albero senza radici: quanto può produrre? Quanto può sopravvivere? Cioè, prima o poi va a finire che avvizzisce, non importa quanto favorevole sia l'ambiente circostante, o quanta cura ci si mette nel coltivarlo.

Le radici si sviluppano sottoterra, non si riesce a vederle, contarle o rappresentarle. Eppure fanno il loro lavoro: sostengono l'albero e i suoi frutti assorbendo tutto quello che riescono, anche al di fuori della propria "natura". Non è che il melo si nutra solo si mele, no?

Le radici, in un certo senso, sono infotografabili (a meno di non mettersi a scavare per esporle alla luce del sole ma questo, in un certo senso, sarebbe un atto di violenza verso la pianta. O, perlomeno, una forzatura) ma sono indispensabili. Allo stesso modo questo "voler bene" è fondamentale per la fotografia, io credo, anche se è così difficile da definire.

Rispetto ad altri ambiti, la psicologia si occupa ben poco dell'amore. Con questo termine qui intendo tutte le sfumature che vanno dal volersi bene all'amore passionale, non solo il tipico amore romantico tra due persone. Dicevamo, alla psicologia ben poco importa dell'amore "che funziona" (al contrario, sappiamo tutti fin troppo bene quante strambe teorie circolano su come trovarlo, ma qui cadiamo nella psicologia da quattro soldi). In quanto disciplina scientifica, la psicologia tende a indagare più il lato patologico dell'esperienza umana. Insomma, quando le persone si vogliono bene, fanno belle cose, tutto è tranquillo, che bisogno c'è di porsi troppi problemi? Ha senso.

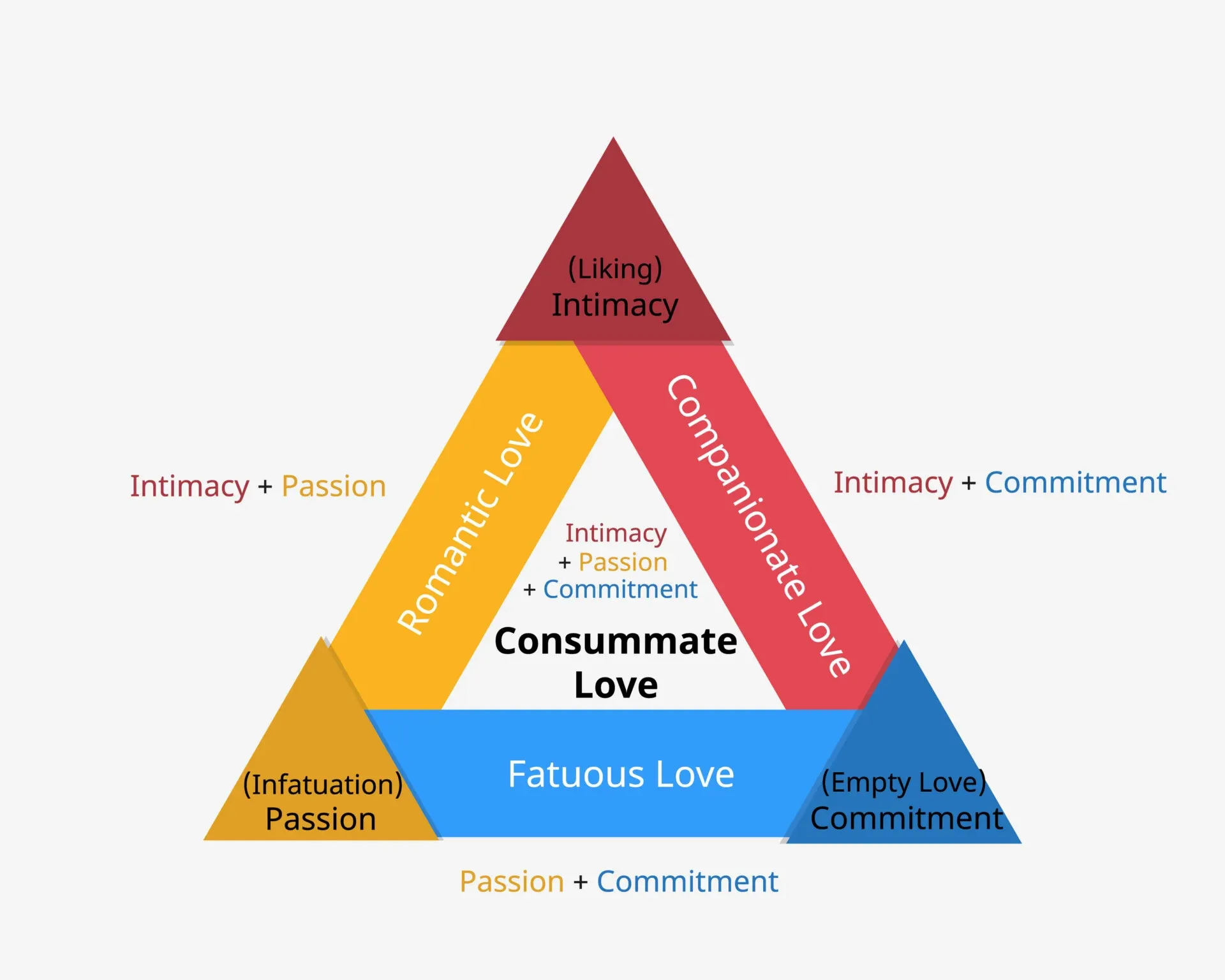

A voler essere precisi esistono modelli e teorie sull'amore, anche se si tratta quasi sempre di quello romantico. Per un certo periodo, una psicologia di ispirazione genetica ha tentato di spiegare l'attrazione fisica in termini evolutivi, collegandola alla capacità di procreare (e da qui, semplificando molto, nascono tutte le vecchie giustificazioni scientifiche all'ostilità verso le relazioni tra persone dello stesso sesso). Altri ancora hanno spiegato l'amore in termini di somiglianza, o complementarietà, biologica (della serie: "chi si somiglia, si piglia" o "gli opposti si attraggono", scegliete voi quale preferite). Scartabellando negli studi con maggiore validità, le relazioni vengono spiegate in termini dei modelli attaccamento che si sviluppano durante l'infanzia. Qualcuno, negli anni '80 del XX secolo, è arrivato addirittura a produrre un modello triangolare per provare a capire l'amore.

A ogni modo, tolti questi tentativi, l'attenzione sull'amore è molto limitata e limitante, spesso ridotta alla descrizione delle dinamiche di una coppia. "Volersi bene", che noia. Un tema poco interessante da esplorare per psicologia. Così come per la fotografia, mi vien da dire, in quanto spesso (non sempre), ciò che funziona meglio è l'indagine degli aspetti più particolari delle relazioni umane.

Sto pensando a tutti i progetti e i saggi fotografici sui vissuti più estremi delle famiglie, sui rapporti disfunzionali, sui momenti oscuri, sulle rotture e sulle vulnerabilità. Sulle esperienze più potenti che una o più persone possono sperimentare.

«Del resto, l'abitudine scientifica di considerare la famiglia unicamente come un tessuto di costrizioni e di riti non mi piace affatto: o la si codifica come un gruppo d'appartenenza immediata, oppure se ne fa un groviglio di conflitti e di rimozioni. Si direbbe che i nostri pensatori non possano concepire che vi siano famiglie "in cui ci si ama"». Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia.

Il semplice, banale, "volersi bene" viene forse ridotto ad un'unica categoria di immagini, quella dei servizi fotografici dove tutti si abbracciano e ridono alla calda luce del tramonto, delle stucchevoli fotografie di matrimonio, dei baci in fronte, delle mani a cuore sul pancione. Immagini dove tutti sono la versione migliore di sé stessi, belli e felici. Dove tutti sono vestiti in coordinato perché, appunto, sia immediato riconoscere un gruppo unito e in armonia (e anche perché, tutto sommato, a livello visivo funziona).

Sul piano commerciale l'amore crea un bacino pressoché infinito di immagini, una spinta alla produzione. Fotografie che raccontano, che colpiscono emotivamente, che vendono (perché no? Dopotutto da lunedì si inizia a pensare al Natale). Immagini che, in qualche modo, contengono l'amore (o quello che pensiamo sia) ma che non sono fatte da qualcuno che "ci vuole bene".

Insistere sull'importanza delle immagini che ci arrivano da chi ci vuole bene suona forse un po' infantile, ma vorrei reggere il punto, che è importante: da un lato ci sono tutte le fotografie di questo mondo che mi arrivano per mille motivi diversi (per informarmi, raccontare, denunciare, vendermi qualcosa) contro quelle quattro righe di pastello su un foglio bianco che mia figlia mi da senza nessuna funzione (nemmeno per farsi dire che è brava, è troppo piccola per le emozioni sociali), se non per condividere un istante insieme, l'istante del "ti voglio bene".

Da un lato ci sono le rappresentazioni, che noi fotografi sappiamo creare e gestire, e dall'altra c'è un qualcosa che non possiamo fotografare.

Molto di quello su cui ho fatto ricerca nell'ultimo anno viaggia a cavallo tra visibile e invisibile, tra ciò che si può fotografare e ciò che sfugge alla macchina fotografica. Per quanto concerne la mia esperienza credo che l’esperienza umana sia di una complessità tale da essere, per la maggior parte, infotografabile. Lo credo a tal punto che, più di una volta, sono arrivata a pensare che la macchina fotografica non sia lo strumento più adatto alla mia ricerca. Per lavorare con le persone l'immagine fotografica ha dei pregi, ma anche molti più limiti rispetto alla musica, alle parole, al movimento del corpo...tanto per fare degli esempi. Eppure, penso anche che l'immagine fotografica sia uno strumento unico per relazionarsi con il reale. Perciò mi piacerebbe vedere cosa salta fuori da questa fotografia, senza forzarla in direzioni che non le appartengono.

Tante parole, sì — ma alla fine, qualcosa bisogna pur cominciare a fare, no?

Così, con questi pensieri che mi ronzavano in testa, all'inizio dell'anno mi sono messa al lavoro su questa serie di fotografie.

In realtà è una cosa che ha una vita abbastanza lunga, per gli standard attuali, almeno cinque anni. Lo specifico perché una certa tendenza viziata dei nostri giorni è quella di far credere che sia necessario sfornare progetti uno dietro l'altro. E per certi versi è vero: creare contenuti, anche se d'autore, resta sempre una delle modalità in cui sfamare la bestia del consumismo.

Oppure, altra situazione, impiegarci anni produrre qualcosa significa che dovrà avere, per forza, una carica tale da essere esposto chissà dove. Cioè, possono volerci anni a mettere insieme anche solo dieci foto che sono importanti per me e basta. E va bene così. Ci vuole il tempo che ci vuole, punto.

Detto questo, qualche anno fa ho ereditato un paio di scatoloni di vecchie pellicole 8mm appartenuti a questa persona, ormai scomparsa. Ogni nastro era ben conservato ed etichettato con data, luogo e qualche piccola nota. Ce li ho ancora tutti in studio, anche se ormai non me ne faccio più niente e non hanno nessun valore storico (spoiler!). Il motivo è che non so se disfarmene o meno. Con che cuore si getta nella spazzatura la memoria di qualcuno? Cioè, dopo tutto questo tempo io mi sento un po' la custode di queste immagini.

Comunque, passano un po' di mesi dal lascito e io recupero un vecchio proiettore scassato. Nella peggior settimana che potessi scegliere di un luglio caldissimo, mi chiudo per ore in una stanza buia a guardare e riversare tutti i filmati in digitale.

Un po' di aspettative di trovare qualcosa di interessante me le ero fatte, se non altro per il fatto che l'autore dei nastri era una sorta di studioso locale, una va a pensare a chissà quali contenuti profondi e ben realizzati.

E invece ho passato ORE a fissare immagini perlopiù sconnesse, in continuo movimento. Non esiste un'inquadratura che sia una, è tutto uno scorrere dall'alto verso il basso o da sinistra verso destra invece di inquadrare il soggetto per intero. Una nausea che quasi come la sequenza della tempesta in Triangle of Sadness (se non l'avete visto...non sto io a consigliarvi di farlo).

Quella qui sotto è forse l'unica sequenza abbastanza lunga e "coerente".

Però, dai, con il senno di poi, avrebbe anche potuto andarmi peggio, eh. Magari saltava fuori che questo aveva una camera delle torture in cantina, si sa mai.

Quello che mi ha subito colpito è che in tutto questo archivio di immagini (e parliamo di svariate ore) non c'è un soggetto che stia fermo, è tutto un fuggire dalla macchina da ripresa. E anche quando il soggetto è in posa (o inanimato) è la mano dell'operatore stesso a saltare da una parte all'altra in maniera frenetica, come se non sapesse cosa guardare.

Si potrebbe pensare ad un operatore molto inesperto. Ma la sensazione che ho avuto, invece, è stata quella di assistere alle registrazioni di qualcuno che cerca di catturare il tutto, ma questo tutto gli sfugge, come il reale.

È uno sguardo che si allontana da quell'approccio un po' predatorio che, spesso, caratterizza la fotografia. Qui ogni soggetto è un non-soggetto, è un essere che non si sottomette alla logica della rappresentazione. Vive in un altro regno, al di fuori di ciò che possiamo vedere o registrare, al di là del visibile. Come la superficie dell'oceanico Solaris di Tarkovskij. Inutile cercare di addentrarsi in questo spazio con la logica della macchina fotografica. Nulla potrebbe catturare se non, forse, il continuo sfuggire, l'assenza, qualcosa che non è quello che sto inseguendo, ma tutt'altro.

Se fossi una brava fotografa, nel senso "normale" del termine, ora dovrei parlarvi di come, dopo tanta fatica e impegno, sono riuscita a dare un senso a questo caotico flusso di informazioni visive. A mettere ordine, a comporre, a mettere a fuoco.

E invece questo è l'istante in cui decido di gettare la spugna. Mi arrendo, abbandono ogni tentativo di creare un qualche progetto fotografico da questo materiale. Di farne delle immagini che vendono: questo in tutta onestà sarebbe stato il fine ultimo. Perché, anche se non si tratta di un lavoro commerciale, sarebbe stato comunque un prodotto, un tentativo di autoaffermazione del mio lavoro, delle mie capacità, dei miei sforzi.

Questi nastri 8mm non contengono nessun mistero e non pretendono di fornire nessuna elaborazione di un qualche sistema di concetti universali. Sono istanti del tutto singolari che si intrecciano in una trama di emozione e sentimento che io, nel tentativo di farmi osservatrice esterna invulnerabile e onnipotente, non posso né provare né immaginare.

Ma se, come dicevamo nello scorso articolo citando Franco Vaccari, abbandoniamo la rassicurante concezione di un mondo «pregno di significati in attesa di essere colti dall'occhio superesercitato del fotografo», allora io posso tornare nei panni di un essere sensibile all'interno di un tutto dove non c'è nulla che si lascia fotografare.

Ed è così che inizio a vedere questo archivio di immagini, non come un enigma da risolvere, ma come le tracce visibili di un sentimento: un "ti voglio bene". Un po' come i disegni che mia figlia mi porta, che non importa cosa rappresentino, finché restano il pretesto per stare davvero insieme.

E quello che ne è venuto fuori è una finzione, un gioco, costruito sul reale e radicato nell'amore (fisico, reale).

Concludo ritornando all'inizio. Quello che le parole di Wallace mi hanno scatenato forse è proprio la consapevolezza di aver bisogno di questo volersi bene nelle immagini, di lasciarle alla base di tutto. Di non aver paura di mettere in secondo piano l'opera. Anzi, di avere proprio il coraggio di dimenticarla per un po', perché intanto i frutti arrivano sempre dopo le radici. E se le radici della pratica affondano nell'amore, beh, allora è certo che darà dei bei frutti.

...

(Troppo amore e finale un po' smielato? Vabbè, comincia a far freddino e a chi fotografa serve qualcosa che scaldi il cuore, oltre a nutrire la mente e allenare l'occhio 😉).

No spam, no sharing to third party. Only you and me.