#P.4 Too hot to handle

Sto revisionando con i piedi immersi in una bacinella di acqua fresca. Tempo di arrivare alla testa e sarà già calda, temo. Aristotele riteneva che la sede dell’intelletto fosse il cuore mentre il cervello, composto perlopiù di acqua e parti molli, fosse una sorta di sistema di raffreddamento generale. Se così fosse, vi avviso, il mio è andato. Non sono lucidissima, ma credo di essere riuscita a scrivere tutto quello che volevo dire. Lo spero.

Pro e contro dell’estate, lascio decidere a voi:

Io sono del team mezze stagioni e inverno (quando nevica). L’estate solo in montagna, quando esci la sera e ti porti dietro la felpina perché dopo una certa ora comincia a fare fresco.

Ma ammetto che c’è una cosa di questa stagione che mi fa stare bene: è la percezione che il tempo si dilati. Mi sembra di avere più ore. Di solito se voglio imparare o provare qualcosa di nuovo lo faccio in estate, tra luglio ed agosto. Più tempo lento, più spazio per me. Nel bene e nel male. Questa sensazione è un’arma a doppio taglio perché più tempo penso di avere più rischio di riempirlo e mi ritrovo a correre più del solito, e settembre è dietro l’angolo. La gestione del tempo richiede un po’ di allenamento quando i ritmi non sono fissati (da scuola o lavoro, per esempio). E anche tanta pazienza. La capacità di rimandare quello che non si può fare. Già il caldo di per sé aumenta l’insofferenza, meglio non aggiungere carne al fuoco.

Sto portando avanti una manciata di progetti con l’Apocalisse 4800 che bussa alla porta. Per me non sono proprio le condizioni migliori per lavorare però ho notato che lavorare a qualcosa che mi piace, anche per poco, ogni giorno, nutre la mia parte creativa meglio di un banchetto una volta ogni tanto.

Ogni tanto mi fermo per una pausa ghiacciolo e rifletto. C’è un pensiero su come mi approccio ai progetti fotografici che continua a girarmi in testa. Sarà che il freddo mi concede qualche momento di lucidità, oppure che il caldo mi ha annebbiato del tutto il cervello. C’è sempre un po’ di verità nel delirio e un po’ di delirio nella verità?

Allora: ognuno ha un proprio modo per sviluppare le idee e costruire un progetto fotografico, si usa quello che funziona e che sembra più adatto. Molto spesso quello che funziona è un insieme di metodi mescolati insieme.

Però continuo a pensare agli approcci di tipo top-down e bottom-up.

I termini top-down e bottom-up sono usati in discipline diverse, dall’informatica, alla finanza, alla gestione aziendale. Nella programmazione software affrontare un progetto in maniera top-down vuol dire partire da funzioni e procedure principali per poi scendere a sviluppare nel dettaglio tutti i vari moduli e, se serve, suddividere i problemi più grossi in pezzi di codice più piccoli. Il processo opposto, bottom-up, parte da blocchetti elementari e trova un modo per combinarli in procedure sempre più sofisticate. Da un lato si va dal generale al particolare, dall’altro dal particolare al generale.

«Il metodo top-down è molto simile a quello spesso impiegato dall’uomo nell’affrontare un problema nuovo: in tal caso, infatti, non è utile iniziare a definire nei minimi dettagli i singoli passi di un algoritmo che possa risolvere il problema, ma è preferibile scomporre il problema in sottoproblemi sempre più dettagliati, giungendo a quelli con cui si ha già familiarità e che si è in grado di risolvere.

[…]

Al contrario del metodo top-down, il metodo bottom-up parte dalla conoscenza di problemi particolari che, con procedimento induttivo, vengono connessi tra loro e assemblati in insiemi di problemi dalle caratteristiche sempre più generali». Metodo top-down su Enciclopedia Treccani.

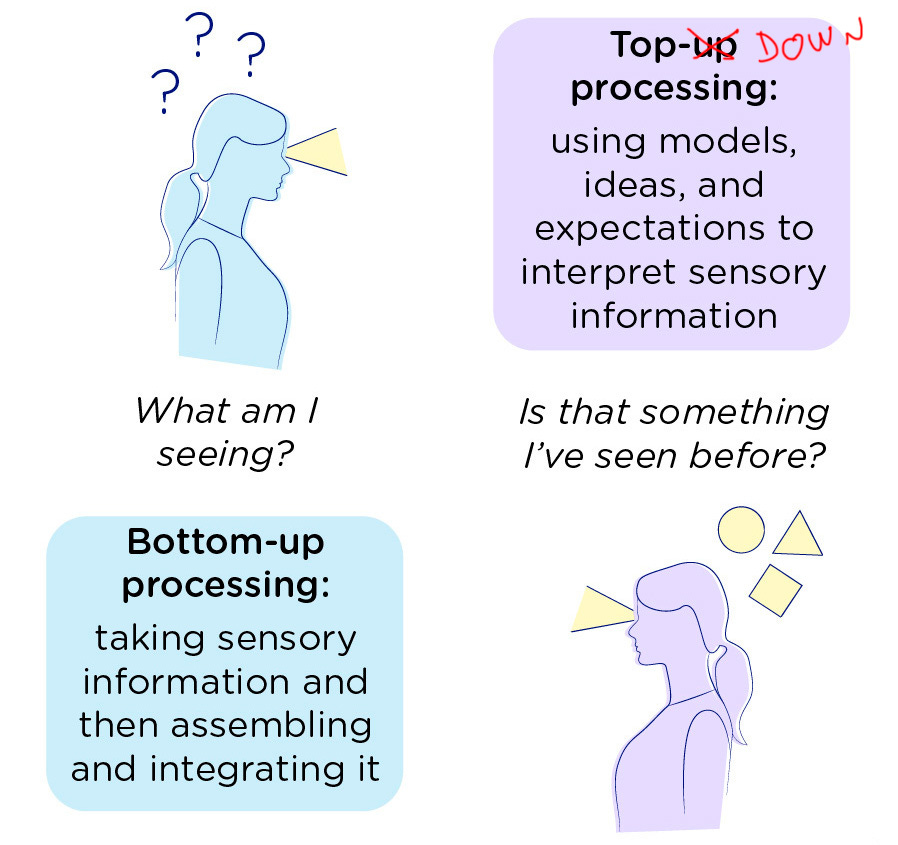

Anche la psicologia utilizza approcci top-down e bottom-up. Negli studi sulla percezione si parla di top-down quando si applicano le conoscenze (idee e aspettative) e l’esperienza passata (modelli e schemi) per interpretare l’informazione sensoriale. L’approccio bottom-up prende l’informazione sensoriale così com’è e la combina per creare un oggetto o entità più complessa.

È una spiegazione che semplifica le cose. I due approcci non vengono usati in maniera esclusiva, ma molto spesso li combiniamo, per ottenere una risposta adatta con il minor sforzo possibile.

Ma torniamo alla fotografia.

Molto spesso uno degli ostacoli più grossi che si incontrano nell’iniziare un progetto (o nel trasformare un’idea in un progetto) è proprio che non si sa bene come affrontare la cosa1. È giusto lasciare spazio ai tentativi e alla sperimentazione, ma anche la ricerca ha bisogno di un metodo altrimenti diventa solo fare roba a caso e rischia di portare alla frustrazione e all’abbandono.

Si sente di aver qualcosa da dire. Che non deve essere per forza qualcosa di grosso o di “importante” in assoluto, è importante per noi. Oppure sentiamo di voler fare qualcosa, o di essere attratti da un particolare soggetto o tecnica, ma non sappiamo bene perché. Che si tratti di una sensazione o di un’idea, all’inizio rimane sempre un po’ tutto fumoso e astratto. Sapere in che punto ci troviamo e quale direzione vogliamo prendere può essere utile quando ci sentiamo bloccati. Fermo restando che si può cambiare direzione quando si vuole.

Con l’approccio top-down andiamo dal concetto alla realizzazione nel dettaglio.

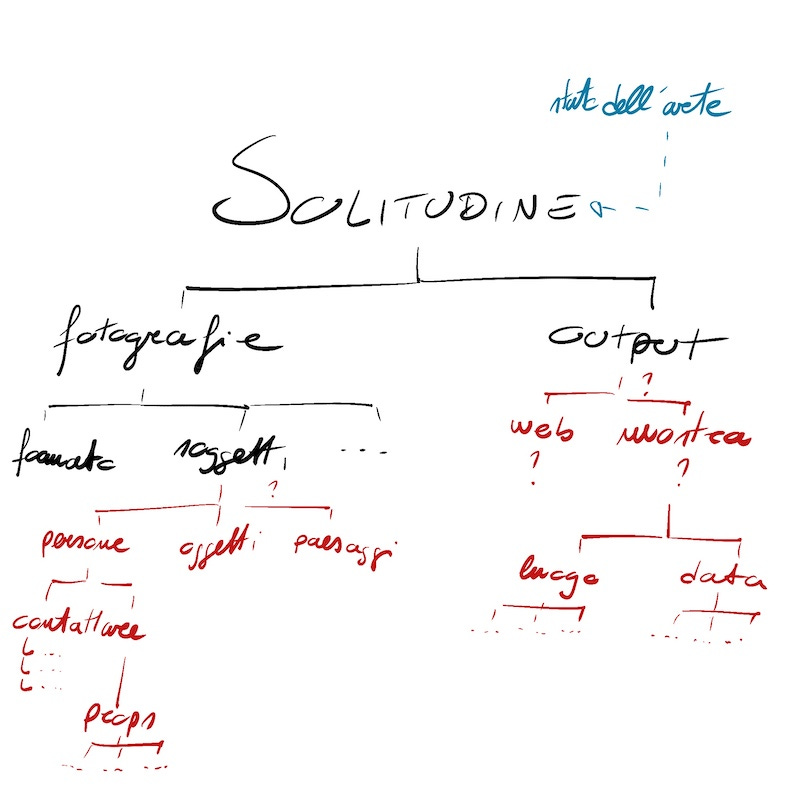

Partiamo quindi da un’idea generale per poi definire tutti i dettagli e i passi che servono per realizzarla. Voglio fare un progetto sulla solitudine. O sui gabbiani. O sulle persone con i capelli ricci. Anche quando parlo di esseri o entità fisiche restiamo sempre in un campo astratto perché mi riferisco al Gabbiano o alla Persona Riccia, il modello che ho costruito nella mia testa e che andrò a cercare nel mondo quando sarà il momento di scattare davvero le fotografie.

Con l’approccio top-down posso mettermi a tavolino con carta e penna e definire a grandi linee tutti i moduli, le operazioni che penso di dover fare per realizzare il mio progetto. Non c’è bisogno di fare e decidere tutto subito, alcuni moduli possono essere sostituiti da scatole nere. Per cui se quando inizio non ho ancora ben chiaro se fare di questa cosa una mostra o una galleria sul mio sito posso inserire un generico modulo output, un segnaposto per quando le idee saranno più chiare.

Non l’ho messo nel disegno, ma nel blocco immagini/soggetti posso anche definire a grandi linee se voglio fotografare persone da “sole” nell’inquadratura, o persone isolate (suore di clausura o scienziati che lavorano in avamposti remoti?), oggetti, paesaggi, ecc…diventa un po’ una mappa mentale di tutto quello che trovo nella mia testa sull’argomento.

A me piace inserire anche un blocco “stato dell’arte”, che è una ricerca euristica di quello che è già stato fatto sull’argomento. Serve sia per ispirazione che per evitare cose che non convincono o tranelli che altri hanno incontrato prima di me.

PRO

- Posso vedere a grandi linee la struttura e la dimensione del progetto.

- Permette di prendere decisioni, capire dove tagliare l’albero, senza per forza provare tutti i casi (per esempio: nel progetto delle persone ricce includo anche permanenti, parrucche, ecc…? Fino a dove mi interessa esplorare? Quanto mi costerebbe?).

CONTRO

- Tutti i moduli sono ipotesi, va verificata la fattibilità. Non è detto che una cosa che funziona su carta funzioni davvero anche nella realtà.

- Esiste il rischio di rimanere troppo legati allo schema, all’ombra di quello che noi sappiamo già o pensiamo di poter fare. Di fare immagini troppo di testa e di non riuscire a vedere le cose che non funzionano.

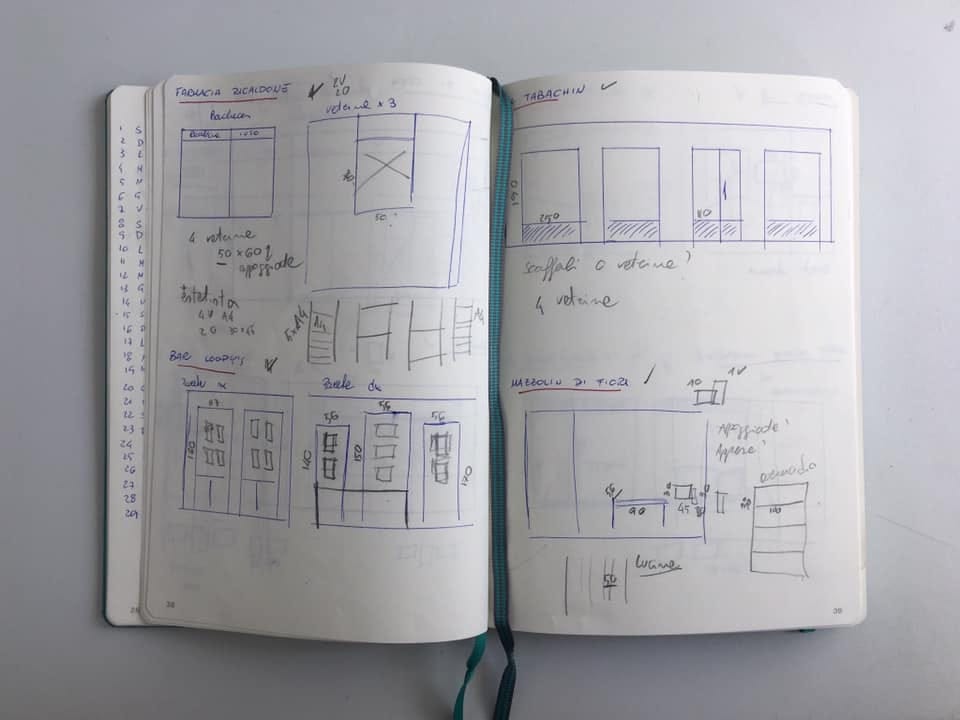

Per me l’approccio top-down funziona benissimo con i lavori commissionati, dove ricevo un’idea da sviluppare in un albero di passi e decisioni, costi e tempistiche. Lo trovo utile anche quando devo avere un po’ di materiale in mano da spiegare ad altri prima di iniziare un lavoro, o nelle primissime fasi, magari per chiedere una collaborazione o un patrocinio.

Il progetto di Corso Rolandi è un progetto tutto top-down partito da un’osservazione basata sulla realtà (mi sembra che in questa via ci siano più donne che uomini tra le attività) ma comunque sempre un’idea che mi ero fatta della situazione.

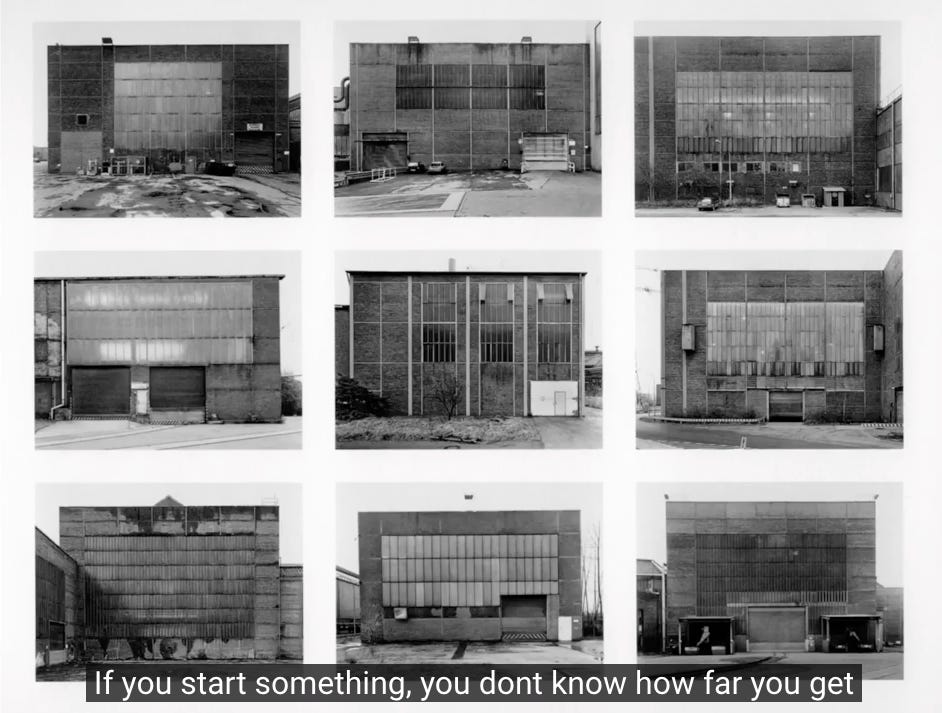

Un altro esempio, questa volta fuori dalla mia esperienza personale. Mi viene in mente il lavoro di Hilla Wobeser and Bernd Becher. Non possiamo chiedere a loro se sia effettivamente così, posso solo fare una supposizione, ma la metodicità del loro lavoro mi ricorda proprio un processo di tipo top-down.

Parto dalle conoscenze e dalla mia idea, cerco e realizzo quello che corrisponde al mio modello.

E questo breve video di Youtube risponde anche al mio dubbio riguardo al rimanere troppo collegati alla propria testa, al forzare una direzione. Mantenere un metodo, anche estremamente preciso, e un’idea, ma rimanendo sempre in ascolto.

I progetti bottom-up sono quelli che partono da stimoli sensoriali esterni, visivamente salienti.

Sono immagini che vengono scattate di istinto, senza un giudizio o una ricerca preventiva. Potremmo dire quasi a livello inconscio, nel senso che non c’è un intervento del pensiero. È quasi come una collezione, una raccolta senza giudizio.

È un po’ come mettere insieme i tasselli di un puzzle, cercare di dare un senso a frammenti mischiandoli, accostandoli e congiungendoli.

PRO

- Lavoro con le immagini e il materiale “in mano”.

- È più facile riconoscere cosa funziona in termini visivi e cosa no

CONTRO

- La raccolta potrebbe richiedere tempo ed energie, esplorando strade che non funzionano.

- C’è il rischio di perdersi senza dare una chiave di lettura o di far esplodere il lavoro.

La prima fotografa che mi viene in mente pensando all’approccio bottom-up è Rinko Kawauchi.

Ricordo di aver letto un’intervista sul suo metodo di lavoro al tempo dei primi libri, intorno al 2000, in cui affermava di scattare tutti i giorni (in pellicola) e solo dopo si era dedicata allo sviluppo e all’edit di circa 600 immagini, costruendo da lì il proprio linguaggio.

«“Part of why I make photographs is to confirm my existence,” she explains. “That liminal space is what feels closest to how I experience reality”». Marigold Warner, Rinko Kawauchi: As it is.

Non c’è un intervento cosciente dell’intelletto al momento dello scatto. Non ho più trovato quell’articolo in particolare, ma questa in cambio ho trovato questa magnifica intervista che ripercorre tutto il suo approccio.

Mi colpisce il fatto che molte scelte e decisioni sembrano essere parte integrante di un flusso, che si muove indipendentemente dalla coscienza della fotografa ma che l’accompagna nella direzione in cui vuole andare.

È un approccio che trovo interessante e che si scontra con quella parte di me che vuole avere il controllo e che ha bisogno di sapere come finirà la storia e che ruolo avrò in essa. Credo che esistano progetti e temi che, se affrontati in questo modo, portano solo a lavori fuffa o allo sbattere il naso contro un muro. A cercare di tirare qualcosa nella direzione in cui non può proprio andare. A dare un’interpretazione forzata delle cose.

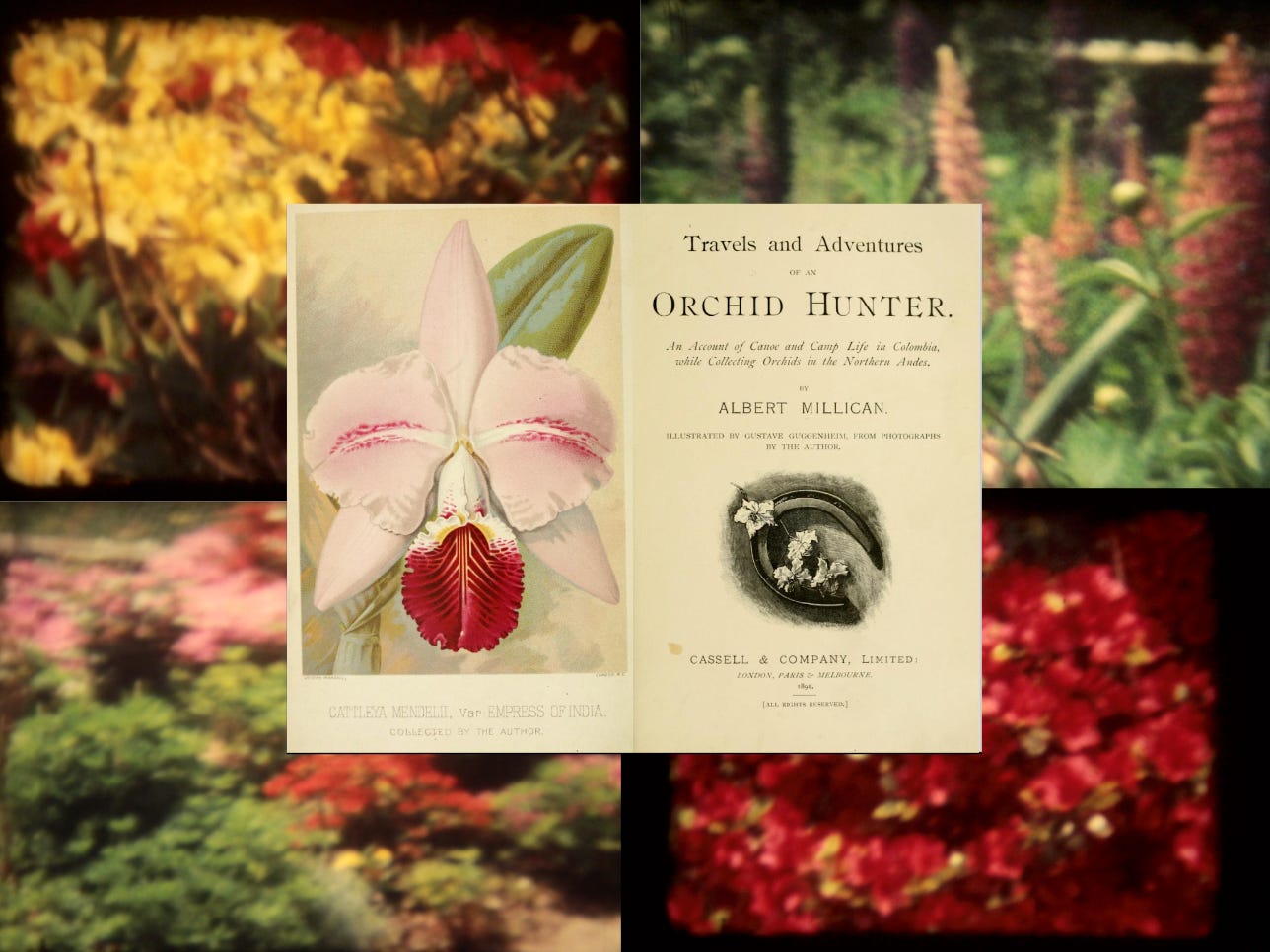

Qualche tempo fa ho ereditato una manciata di scatoloni pieni di fotografie, quaderni e diari, cartoline e filmini, tutto un po’ alla rinfusa. Ci ho messo un mese circa a capire come dialogare con questo archivio, cosa prendere, cosa restituire e cosa no. La calligrafia è difficile da leggere e i filmati sembrano più tanti spezzoni di vita messi insieme, dove il tempo, i luoghi e i personaggi si mischiano. È una cosa che può suonare intrigante, ma confonde.

È un po’ di tempo che faccio ricerche intorno a temi legati alla mente, a quello che può essere descritto come malattia e come normale, a cosa può essere mostrato e cosa no. Ho iniziato a studiare psicologia anche perché sentivo di non avere le parole e gli strumenti per capire questi argomenti. Ero affascinata dal materiale di questo collezionista compulsivo, dalle scritte ovunque, dalla raccolta metodica di ogni cosa. Ho provato a lavorare questo materiale dall’alto, con l’idea (non proprio chiarissima) di creare una sorta di profilo psicologico visivo. Stava diventando tutto estremamente vago e complicato, a volte i soggetti e le fotografie ci oppongono resistenza ed ascoltarli fa solo bene.

Non riuscivo a cavarne un ragno dal buco, così ho passato letteralmente quattro giorni a guardare tutto il materiale così com era, ore di filmini Super 8, a buttare in una cartella tutto quello che mi sembrava carico visivamente. Ad ascoltare un po’ quello che tutto questo materiale aveva da dire a me e che poteva essere interessante anche per altri. Mi sono divertita un casino. Forse divertita non è la parola giusta, mi sono sentita coinvolta, con quella voglia di portare avanti qualcosa.

Ne sta uscendo un lavoro sull’amore, sul corpo femminile, sullo sguardo e chissà quant’altro. È la bozza di un inizio e le strade sono ancora molte e tutte aperte. Questa storia la teniamo per la prossima volta.

In conclusione, gli approcci top-down e bottom-up non sono gli unici e magari nemmeno i più efficaci per sviluppare un progetto fotografico. Ma credo che nelle prime fasi, quando le cose diventano un po’ difficili da gestire e c’è il rischio di bloccarsi, possono diventare un appiglio e dare quella piccola spinta per andare avanti.

Sto parlando di progetti che si intende portare a termine per qualcosa o qualcuno, non della pratica creativa che si fa per sé stessi e perché ci fa star bene. In quello si può fare quello che si vuole. Anzi, avere troppi piani e aspettative può rovinare il piacere della pratica. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.