#2.3 La comoda economia dell’identico

Il cervello è un organo generatore di senso, l’informazione senza una struttura è priva di significato1. Vi risparmio il riassunto del sacro manuale di neuroscienze e neuroanatomia (pesa 3 kg. Meno male che si sa ancora poco sul cervello. Non dico altro.) e vi semplifico la faccenda.

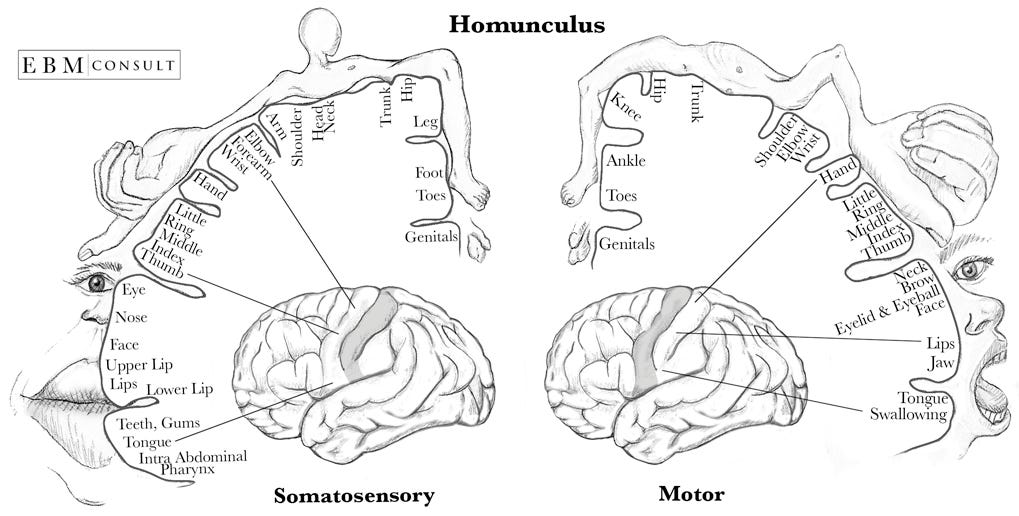

Chi si occupa di costruire questo significato in base agli input che riceve è la neocorteccia, la parte più giovane ed estesa del nostro cervello. È un tessuto relativamente sottile, qualche millimetro, che steso arriva 2600 cmq, l’equivalente di circa quattro fogli di carta A4 della stampante messi vicini. È pieno zeppo di neuroni e cellule gliali, che non si sa ancora benissimo come funzionino, per un sacco di tempo sono state snobbate perché considerate come “quello che tiene insieme i neuroni”. Ve l’avevo detto che l’avrei messa giù facile. La neocorteccia riesce a starci tutta nel cranio grazie allo stesso stratagemma dell’intestino, a forza di pieghe e convoluzioni.

Si ritiene che la neocorteccia sia la sede delle funzioni cognitive superiori: il pensiero cosciente, la memoria, l’apprendimento, il linguaggio, la percezione, il controllo motorio e via dicendo. Ogni parte di questo foglio “contiene”2 modelli per elaborare e trattenere l’informazione, per interpretare la realtà.

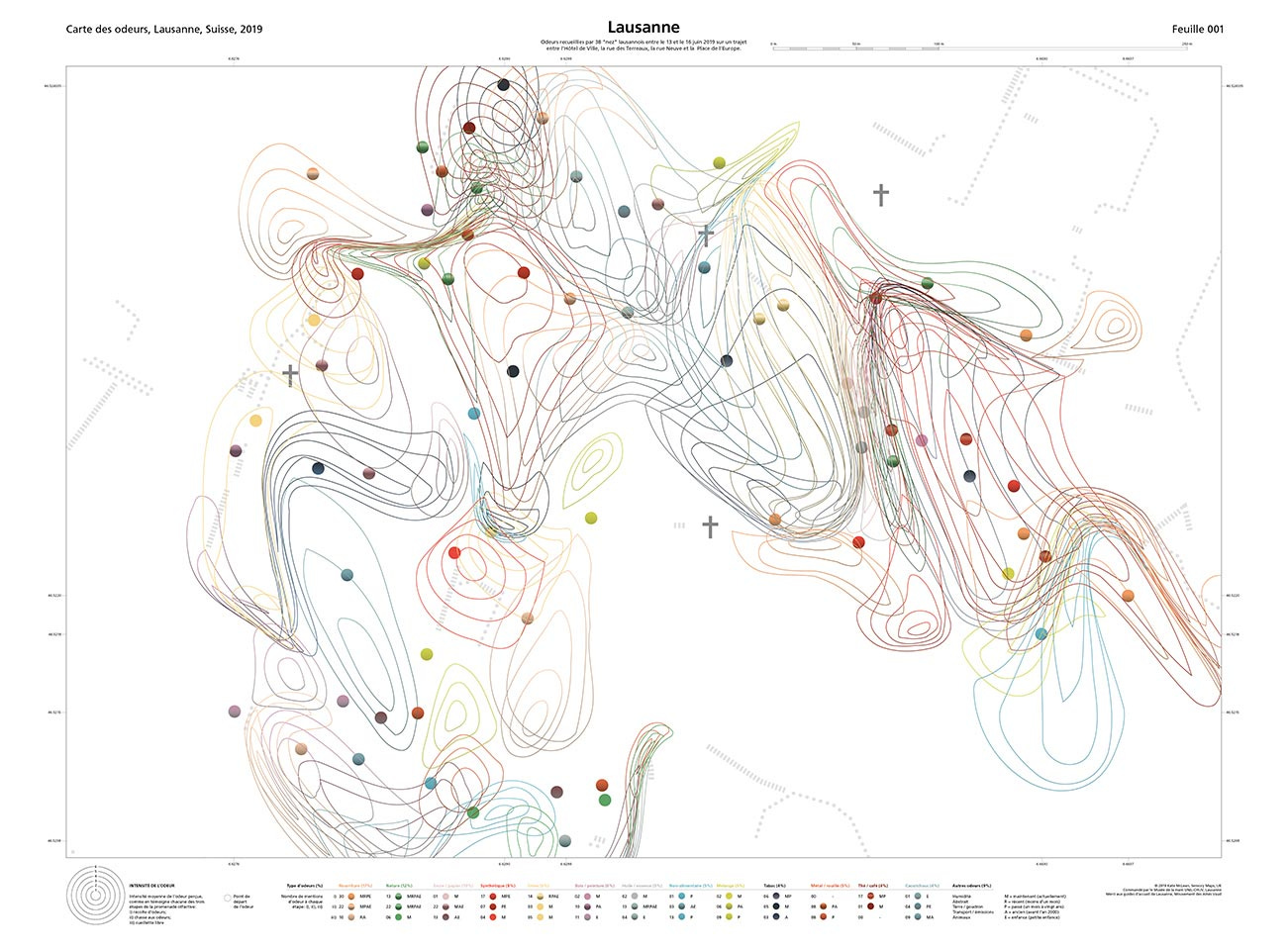

Anche a livello biologico, sensi e sistemi sono organizzati per raccogliere e trasmettere l’informazione nella maniera più efficiente ed economica possibile. Quando odoriamo qualcosa in nostri neuroni olfattivi non registrano e mandano al cervello tutte le molecole chimiche che percepiscono, ma si attivano formando delle specie di “mappe” che rappresentano l’informazione sufficiente a distinguere qualcosa di disgustoso da qualcosa di appetitoso.

Raccogliere e conservare tutta l’informazione nella quale siamo immersi non è biologicamente possibile e nemmeno utile.

«When you collect everything, you understand nothing». Edward Snowden.

Mappe, modelli e schemi sono tutti mezzi che utilizziamo per capire e orientarci nel mondo. Anche gli stereotipi sono degli schemi, degli strumenti che ci permettono di categorizzare e ordinare tutta l’esperienza sociale, persone e comportamenti, per agire di conseguenza.

Gli stereotipi sono modelli di persone o gruppi3 che esistono (e resistono) perché hanno delle specifiche funzioni a livello cognitivo, sociale ed espressivo. Sono strumenti che la nostra mente utilizza per risparmiare risorse di elaborazione e memoria, per ottimizzare il comportamento e velocizzare la comunicazione, per completare e riempire le informazioni ambigue. Allo stesso modo, sono strumenti che possono creare caricature grottesche. Gli schemi sono pratici perché sono conservatori, economici e sufficientemente generalizzabili. Gli schemi sono dannosi perché sono conservatori, economici e insufficientemente specifici4.

«“The map is not the territory” is a phrase coined by the Polish-American philosopher and engineer Alfred Korzybski. He used it to convey the fact that people often confuse models of reality with reality itself.

According to Korzybski, models stand to represent things, but they are not identical to those things. Even at their best, models require interpretation. They are imperfect because they are, by definition, an abstraction of some larger complexity. Furthermore, we often misunderstand their limitations, preferring an incorrect model to no model at all. It’s human nature». Mark Bessoudo, The map is not the territory. (The Art and Science of) The Possible, 2019.

Modelli e mappe sono generalizzazioni e, per questo, hanno dei limiti. Riponiamo grande fiducia negli strumenti che utilizziamo, senza chiederci troppo come funzionino e fino a che punto siano validi e attendibili. Soprattutto in quelli che sono sempre con noi (o dentro di noi), trasparenti, che sembrano funzionare in maniera automatica e naturale. Ed è giusto che sia così perché, in genere, funzionano. O, per dirla con altre parole, perché sono rappresentazioni appropriate, hanno senso. Quel senso che noi stessi ci mettiamo, per interpretazione personale e culturale. E non è una qualità oggettiva, come la massa o la lunghezza.

«Cultural interpretation is an ongoing, always incomplete process, and no one gets the final word». Susan Bordo, The Male Body. A New look at Men in Public and in Private. Farrar, Straus and Giroux, 1999.

Il senso, il modo in cui interpretiamo la mappa, può essere collegato a reti di pratiche, istituzioni e tecnologie che supportano posizioni di dominanza e subordinazione in particolari ambiti. Quando si parla di stereotipi e pregiudizi pensiamo subito ai modelli e agli atteggiamenti più distorti. Ma non bisogna guardare solo al potere repressivo ma anche a quello costitutivo, meccanismo che forma e diffonde, più che reprimere, ciò che desideriamo, riteniamo giusto, normale o deviato.5

«The rules for femininity have come to be culturally transmitted more and more through standardized visual images. Femininity itself has come to be largely a matter of constructing the appropriate surface presentation of the self». Susan Bordo, Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body. The Regents of the University of California, 2003.

Le ultime due citazioni provengono da saggi un po’ attempati, ma trovo che il pensiero di Susan Bordo sia ancora lucido e azzeccato. Anche senza prendere in considerazione le complessità che si sono sviluppate negli ultimi. Che poi: si sono sviluppate o…ci sono sempre state? E non le vedevamo semplicemente perché utilizzavamo delle mappe troppo grezze.

Ci sono molti modi per dettagliare meglio una mappa. In termini di stereotipi e schemi mentali l’arte può salvare le ragioni delle singolarità6.

«[…] una battaglia col linguaggio per farlo diventare il linguaggio delle cose, che parte dalle cose e torna a noi carico di tutto l’umano che abbiamo investito nelle cose […]. La parola è ciò che serve a render conto della varietà infinita di queste forme irregolari e minutamente complicate». Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Oscar Mondadori, 2017.

In passato, quando fotografavo, mi chiedevo spesso se quello che stavo facendo avesse senso e che senso fosse. Era un po’ come un cancello di controllo a cadenza specifica, un metro di misura, per capire cosa fosse giusto e cosa sbagliato. Una rassicurazione, per quando mi sentivo un po’ persa.

Non è un approccio sbagliato, anzi. In molte occasioni, prendiamo la fotografia commerciale per esempio, è sano e giusto controllare che quello che si sta producendo sia conforme con le aspettative o gli obiettivi che si sono prefissati. Però, ecco, penso che il nodo sia proprio questo: quando si usa la fotografia per creare un prodotto (un servizio fotografico, un ritratto per qualcuno…ma anche un’esposizione. C’è una parte di “arte” che è prodotto, mercato e industria) si aderisce ad un modello, ad un prototipo, più o meno concordato e dichiarato.

C’è una differenza tra questo modo di fotografare e l’utilizzare la fotografia come metodo di ricerca ed esplorazione. In quest’ultimo caso, molto spesso, non ci sono modelli od obiettivi chiari. Almeno non subito. Forse possiamo dire che ci sono fonti di ispirazione diverse che confluiscono insieme, energie che si mischiano, come una pozione alchemica. Non è possibile chiedersi ogni due per tre se quello che stiamo facendo abbia senso, perché il senso non c’è ancora, lo stiamo costruendo. È una sensazione spiazzante, a volte, perché muoviamo elementi che irritano il pensiero ordinato. La fotografia in questo senso serve per scuotere e modificare, per disegnare nuove mappe, per creare qualcosa che ha bisogno di trovare espressione.

«La genesi del piano mentale deriva da come il fotografo organizza mentalmente la sua immagine. Quando scattano fotografie, i fotografi seguono modelli mentali; modelli che sono il risultato degli stimoli dati dall’intuito, dai condizionamenti e dalla comprensione della realtà.

Da una parte, il modello è rigido e fossilizzato, limitato dall’accumularsi dei condizionamenti: un fotografo riconosce solo i soggetti che si adattano bene al modello, o costruisce solo immagini basate su questo modello. Un esempio rudimentale di questo concetto può essere un filtro mentale che lasci passare solo i tramonti. D’altra parte, un modello è anche fluido e flessibile, e può recepire e adattarsi a nuove percezioni.

Per la maggior parte dei fotografi, il modello opera a livello inconscio. Tuttavia il fotografo può rendere manifesto il modello e porre quest’ultimo - così come il piano mentale della fotografia - sotto il proprio controllo». Stephen Shore, Lezione di Fotografia. La natura delle fotografie. Phaidon, 2010.

Riuscire a mettere a fuoco e controllare i propri schemi mentali nella pratica può essere…un casino. I modelli sono comodi, funzionano. Gli stereotipi sono resistenti perché danno l’impressione di funzionare, danno sicurezza, sono confermati socialmente e si rafforzano. L’influenza sociale è una forza importante che, a volte, ci condiziona più di quanto vorremmo. Gli stereotipi sono economici. Di natura le nostre menti sono verificazioniste, preferiscono confermare quello che sanno già piuttosto che investire energia per negarlo.

«Nell’atto percettivo del guardare un ritratto noi riconosciamo la figura umana. Questo semplice processo di riconoscimento determina un piacere.

[…] Così, riconoscere qualcosa è un ritorno al qualcosa di già saputo, un piacere già sperimentato prima. Sigmund Freud identificò la “coazione a ripetere” come un meccanismo inconscio che nella ripetizione reca piacere agli individui. Egli mostrò, più volte, come il piacere si nasconda nella ripetizione. […] teorizzò che questo piacere per la ripetizione può essere in parte giustificato dall’impulso a dominare l’esperienza originale, ma che ripetere qualcosa di risaputo offre anche una sorta di piacere inteso come “corto circuito” del pensiero, come assicurazione dello stesso.

[…] Il piacere consiste nel vedere ripetutamente ciò che è familiare e ciò che è noto (familiari o rappresentazioni note - famose o infami) […]. Coloro che sono visti come non-familiari lottano per essere rappresentati o considerano di essere stati rappresentati in modi che non calzano o corrispondono con l’immagine che hanno di sé. Di grande valore è il lavoro dei fotografi che sono coscienti di rappresentare il non rappresentato in modi nuovi, mettendolo in qualche maniera in correlazione con le effettive identità dei modelli - ed è qui che spesso si ottengono delle innovazioni nel ritratto, proprio perché interrompono la comoda economia dell’identico». David Bate, Il primo libro di fotografia. Piccola Biblioteca Einaudi, 2011.

Il linguaggio visivo può appiattire quello che abbiamo davanti dentro la una categoria, creando delle caricature grottesche, passando anche per innocue, che diventano parte della nostra cultura.

Ma la fotografia può anche aggiungere specificità e profondità.

«Arbus’ photographs confront the viewers with their own prejudices and preconceptions – this is the spirit of ‘evil’ pervading her work. Who are they to deny certain people the right to be seen or respected?

One might argue that Arbus’ photography could have been less intrusive, and that her work is an example of morbid fascination masquerading as art. However, I believe there is an acceptable motivation behind her style. Described as ‘a little cold, a little harsh’ by herself, Arbus’ photographs follow the advice of her tutor, Lisette Model: the more specific you are in a photograph, the more general its appeal will be». Sophie Holloway, Diane Arbus: Looking Evil7 in the Eye. Varsity, 2021

«But there is arguably a difference between Arbus’s early fascination with trans identities as a visual shorthand for deceit, surprise, and transgression and the approaches taken by the post-gay liberation work of Bowers and Errázuriz. They do not rely on titles to invert assumptions about how clothes, hair, and posture might or might not securely “match” an underlying body. Rather, they grasp that one promise of portrait photography is that it can particularize, that it can give us some access, however compromised, to the individual details of the person». Julia Bryan-Wilson, On Feminism, Beyond Binary. Aperture, 2016.

Ma per aggiungere dettaglio bisogna fare questo sforzo. Impiegare energie per esplorare il territorio partendo dalle mappe che abbiamo già, per aggiustarle, segnalare nuovi percorsi e possibilità.

Può essere faticoso? Si.

Viviamo in un sistema di economie emotive orientate all’altro, dove i luoghi per poter vedere chiaro in sé stessi sono stati demoliti dalla fretta e dall’ansia di farsi vedere, e validare, dagli altri. Il percorso della fotografia è pieno di queste trappole. Bisogna continuamente riassestare l’equilibrio tra quello che sentiamo di voler fare o esplorare e quello che può essere apprezzato all’esterno.

In questo senso credo che i fotografi siano un po’ anche esploratori. Che si tratti di un paesaggio, un individuo, o un oggetto, possiamo sempre pensare che si tratti di una sorta di territorio. Che può essere inesplorato o già conosciuto. Accessibile o irraggiungibile. Non è detto che tutto debba diventare la meta di un viaggio.

«Life isn’t perfect, but then photography isn’t either. Indeed photography’s imperfections are becoming all too familiar. Often now we hear that there are too many photographs, that we are buried in them. Growing accustomed to the burden of this accumulation has made it difficult to imagine what photographs we might still need […].

To make a photograph the photographer must be in the presence of the subject. This is true even in the special case where the subject is an arrangement in the studio, or simply another photograph. In the more general case it is not only true but enormously consequent. To photograph on the top of the mountain one must climb it; to photograph the fighting one must get to the front; to photograph in the home one must be invited inside». Peter Galassi, Pleasures and terrors of domestic comfort. MoMa, 1991.

Ma cosa succede quando l’esploratore ha accesso solo (o perlopiù) a mappe distorte? Come facciamo a non rimanere impigliati nei nostri stereotipi? A continuare a seguire percorsi già tracciati che ci fanno girare solo in tondo?

Mettiamoci il cuore in pace, il primo approccio ad un soggetto passa sempre attraverso gli schemi mentali che già abbiamo. Informarsi può essere utile, ma in realtà la mera esposizione non è mai abbastanza forte da ampliare gli stereotipi. È la stessa differenza tra pensare di aver capito qualcosa quando qualcuno ce l’ha spiegato e poi trovarsi a farlo veramente. Le prime fotografie possederanno sempre almeno un’ombra delle vecchie rappresentazioni prima di mostrare quelle nuove. Il fantasma di quello che non ci piace, che ci fa paura, che non capiamo e che sentiamo distante.

A volte sento che fotografare partendo da queste strutture fallate sia un’impresa mastodontica. Diventa tutto molto difficile. Ma credo anche che un primo passo sia proprio vedere e capire i limiti dei nostri stessi strumenti. Un secondo passo che mi ha aiutato tantissimo, poi, è arrivato dal teatro e dalla scrittura, dal discorso intorno stereotipi ed archetipi.

In psicologia, se gli stereotipi sono modelli di individui, gruppi e comportamenti che apprendiamo durante la nostra esistenza (sono influenzati fortemente dalla cultura e dalla società di appartenenza), gli archetipi sono delle forme di rappresentazioni sociali generali che derivano dall’esperienza dell’“essere umano” in tutte le epoche, indipendenti dalla cultura. L’archetipo è un po’ l’equivalente dei processi biologici (fame, sete, sonno, ecc…) ma per la mente.

Approfondire il discorso qui sarebbe troppo complicato, anche se molto affascinante. Se farete una ricerca ci sono un sacco di risorse sugli archetipi Junghiani, che si focalizzano soprattutto su di un certo numero di tipi. In realtà il discorso di Jung è un po’ più complesso, ma si sa, a noi piace categorizzare, e lascio a voi il piacere di fare le vostre ricerche.

Lo stereotipo è una struttura organizzata di informazioni, è economico ma, quando utilizzato in fotografia (e in una narrativa, in generale) così com’è, senza essere messo in discussione, restituisce un’immagine unidimensionale.

Molta della fotografia concettuale pessima e alcune immagini di stock sono terribili ma anche incredibilmente affascinanti da studiare perché sono la traduzione esatta del concetto stereotipato che rappresentano, ed è evidente.

A volte lo stereotipo non è così chiaro e presente, si nasconde nei tentativi di rendere una rappresentazione più inclusiva. Come nel caso dell’inserimento in molte serie tv e film di personaggi secondari appartenenti a minoranze, dove è chiaro il tentativo di “lavarsi la coscienza” o cavalcare un trend, senza nessuna intenzione di approfondire le singolarità dell’individuo.

«Is the media industry really about inclusion or is it just a symbolic gesture?

Tokenism is a stale theme that has existed in the media industry for decades. Tokenism is defined as “the policy and practice of making a perfunctory gesture towards the inclusion of members of minority groups”». Georgia Bates, Fake Inclusion and Tokenism in the Media Industry. Injection, 2021.

Il problema non rimane circoscritto ai media e al linguaggio visivo. La cultura riflette e si intreccia con la società e la vita di tutti i giorni.

«Stereotyping is a perfectly legitimate technique to use,” Glover says. “But only for initially sorting information about people we encounter”». BJ Glover, We’re So Fake About Diversity and Inclusion. TLNT, 2020.

Gli stereotipi resistono al cambiamento e le immagini possono ingannare e mentire, ma non si tratta di trappole senza uscita. L’inganno regge fino a quando non c’è un vero interesse all’inclusione.

«Perhaps the most troubling aspect of fake diversity—whether a manipulated photograph or a political organization that presents a glib version of non-white inclusion—is that it’s deeply cynical. […], count on us to be easily satisfied by fake diversity, count on us not to care what’s behind the superficial images with which we’re presented. They think they can engage in racial capitalism and get away with it—that they can extract value from non-white identity without anyone even examining the legitimacy of that non-white identity». Nancy Leong, Fake Diversity and Racial Capitalism.

A volte il problema di una rappresentazione incompleta non si può nemmeno imputare solo alla fotografia. È che proprio è una questione che ci portiamo dietro da secoli in moltissimi campi della nostra società, soprattutto in quelli più alti e decisionali, e le immagini riflettono solo quello che c’è.

Ma questo non vuol dire che non ci si possa lavorare e che un domani le cose non saranno diverse.

Se lo stereotipo è il contenitore troppo rigido, l’archetipo è lo strumento delle possibilità. In Untitled Film Stills Cindy Sherman si basa sull’archetipo per costruire le varie scene.

«The first, inevitable reaction to Untitled Film Stills is a sense of déjà vu. ‘I have seen this film before!’ the viewer is bound to think. However, he certainly has not. The artist, in fact, alluded to genres without referencing any recognisable film and, yet, every element – framing, costumes, facial expressions, and so forth – is so embedded in the collective memory that arouses a sense of familiarity. In this regard, acclaimed art historian Rosalind Krauss has described Untitled Film Stills as ‘copies without originals’». Benedetta Ricci, Portraits of America: Cindy Sherman’s Untitled Film Stills. Artland Magazine.

L’archetipo è sempre un punto di partenza e mai un punto di arrivo, tantomeno uno strumento per dare un giudizio. I derivati dallo stesso archetipo avranno dei punti in comune, ma saranno sempre diversi e riconoscibili, con una propria identità. I derivati dallo stereotipo sembreranno sempre uguali, anche quando differiscono per caratteristiche fisiche ed estetiche.

In una narrazione stereotipi e archetipi possono convivere. In un certo senso gli stereotipi riguardano tutto quello che non si vuole approfondire, che compare così, per dire, sullo sfondo, in funzione della narrazione principale. Quello che si sviluppa dall’archetipo è il discorso.

L’esempio più banale che mi viene in mente arriva dal mondo dei videogiochi. I personaggi principali sono tratteggiati mentre i “nemici”, di solito, sono sempre tutti uguali. Cambiano giusto quel tanto che basta per far capire quando sono più difficili da sconfiggere.

In generale, in ogni narrazione, tutto quello che si vuole mantenere a distanza, “l’altro”, viene sempre visto in maniera semplificata, stereotipata appunto, anche per sottolineare evidenziare il personaggio principale.

Narrazioni e potere sono discorsi che si intrecciano sempre. Le rappresentazioni “di maggioranza” creano adesione, perché è quello che siamo abituati a vedere intorno ad un certo discorso e spesso non sappiamo nemmeno che possa esserci altro. E questa rappresentazione “altra” chiede un’occhio in grado di riconoscere i limiti dei modelli che sono stati adottati fino a quel momento senza cedere alla tentazione della comoda economia dell’identico. E chiede anche la volontà di riconoscere e accorciare le distanze, l’onestà di chiamare quello che vediamo con il proprio nome.

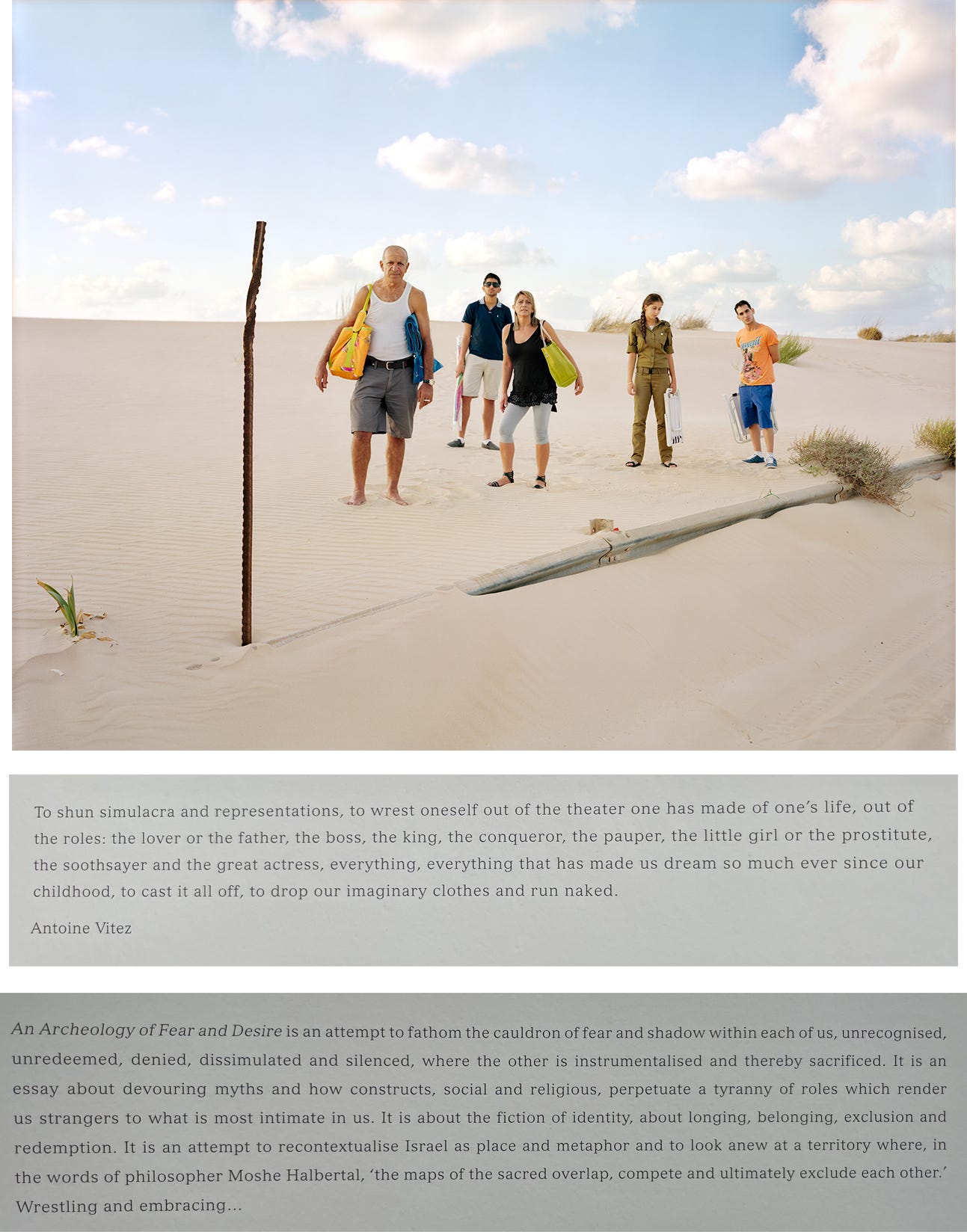

«What looking at the two projects side by side suggests is that unraveling stereotypes is difficult to do without first bridging certain distances: going to places, meeting people, collaborating with them or somehow embedding their perspectives in work that is about them.

In 2015, the Spanish-Belgian photographer Cristina De Middel posed herself an obvious but underasked question. In most photographic projects about sex work, it is the faces and bodies of women we see: their strength, weakness, courage and suffering. Where are the men?» Teju Cole, Photographing Past Stereotype. The New York Times Magazine, 2018.

«Prostitution has traditionally been explained by the media with photography focusing only in one half of the business. If aliens came to earth and tried to understand what prostitution is about they would believe it is a business based on naked women staying in dirty rooms.

With Gentleman’s club I tried to give visibility to that other 50%.

During June 2015, I put an advert in a newspaper in Rio de Janeiro asking for prostitutes’ clients to pose for me in exchange of money. My intention was first to see who these people were and also to invert the roles of the business, as they would be selling also part of themselves. The response was massive and this is a selection of the men who accepted the deal.

All of them were asked about their experience, personal history and motivations and this information is in the captions of the images. I have tried to publish this series in different media but there seems to be no interest (so far) in getting to understand the whole dimension of the business». Cristina de Middel, Gentleman’s Club.

Qui ho parafrasato da Beau Lotto, Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo. Bollati Boringhieri, 2017. Libro di divulgazione molto interessante e per nulla complicato. ↩

“Contiene”, tra virgolette, perché non è che i modelli siano incisi da qualche parte nella neocorteccia. È più un discorso di attivazioni, di strutture distribuite e connessioni parallele. I modelli e le rappresentazioni grafiche servono a noi per capire come funzionano le cose. ↩

Di questo, invece, avevamo scritto a inizio anno. ↩

Anche questa probabilmente è una citazione da uno dei saggi di Susan Bordo. Ma non riesco a trovare più il riferimento esatto, perciò vi trovate quello che ho scritto nei miei appunti. ↩

Pietro Montani (A cura di), L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda modernità. Roma: Carocci editore, edizione marzo 2004. ↩

Sento di dover specificare cosa si intenda per evil, in questo articolo. Non è riferito alle persone: “But what did she mean by ‘evil’? Did she want her subject-matter to be evil? Intrinsically? Extrinsically? How are we to interpret her photographs if this was what incentivised her to take them? Questions, questions…

It was later explained that what Arbus had described as ‘evil’ was in fact, anything ‘forbidden’. She wanted to photograph what was‘too dangerous, too frightening, too ugly for anyone else to look at.’ To return to her original phrasing, what Arbus wanted to capture was the imprint of evil, not evil itself. She wanted to photograph people on the fringes of society.

However, it was clear that Arbus saw more in these people than simply their exclusion”. ↩

No spam, no sharing to third party. Only you and me.