#4.4 La nozione di identità

«Il sentimento del soggetto cresce nella misura in cui, con la memoria e la fantasia, costruiamo il mondo delle cose uguali. Noi inventiamo noi stessi come unità in questo mondo di immagini da noi stessi creato: ciò che permane nel cambiamento. Ma è un errore: noi poniamo segni e segni come eguali, e stati come stati». Friedrich Nietzsche, Aurora e Frammenti postumi (1879-1881).

Il mese scorso, chiudendo l’articolo sull’empatia, ho inserito un paio di considerazioni sull’identità. Il piano era di fare solo un accenno, perché il discorso è davvero molto ampio e intricato. Ma poi ho cominciato a pensare a tutte le volte che fotografia e identità si incrociano, a quante volte ho letto di progetti che esplorano l’identità di una comunità o di un luogo. A chi lavora con le immagini sulla propria identità o su quella degli altri.

Ma che cos’è l’identità?

Una risposta rapida non c’è, ma esistono tanti modelli e definizioni che variano in base al contesto. In alcuni ambiti di ricerca contemporanei quella di identità è una nozione “quanto mai problematica” che sarebbe meglio trattare con le pinze, se non addirittura tenersene alla larga, sia in campo sociale, politico che nell’uso comune.

Detta così potrebbe suonare come l’ennesima polemichetta da salotto intellettuale chiuso su sé stesso, che non coglie quanto il concetto di identità sia importante e legato alla consapevolezza e all’azione sociale.

Ma vi assicuro che non è questo il caso. Anzi, questa posizione così critica aiuta a superare l’abuso del termine “identità” preso così, a scatola chiusa, perché sta bene un po’ con tutto e ci permette di stare a posto con la coscienza.

Ma procediamo per gradi.

Partiamo da questo punto: in fotografia l’identità è un soggetto che io posso affrontare e immortalare attraverso la macchina fotografica e le mie capacità. Non è sempre un soggetto “facile”, che ha una forma definita nello spazio, come un vaso o un palazzo, ma qualcosa di più complesso, un insieme di fenomeni e processi che lasciano delle tracce visibili. Ma anche in questo caso finiamo poi con il trattarlo come un oggetto che, anche se invisibile, possiamo scoprire e portare a galla, partendo da quello che vediamo, costruendo e associando significati.

«“Fa paura, questo troppo parlare di identità” sostiene Marco Aime […]. La tesi che si vuole sostenere in questo libro è che identità – specialmente nell’uso che se ne fa negli ambiti sociale, politico, individuale, a livello di senso comune, oltre che scientifico – è una parola avvelenata. Il veleno contenuto in questa parola così nitida e bella, così fiduciosamente condivisa, di impiego pressoché universale, può essere poco oppure tanto, impercettibile e quasi innocuo in un caso oppure pieno di conseguenze nefaste in un altro. Ma anche quando esso è impercettibile, la tossicità è presente in numerose idee che la parola contiene e, accumulandosi, può manifestarsi alla lunga, in maniera inattesa e imprevista. Perché e in che senso identità è una parola avvelenata? Semplicemente perché promette ciò che non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione». Francesco Remotti, L’ossessione identitaria.

L’identità implica un’equivalenza, l’essere identico a qualcos’altro, come A=B=C. Ma anche A=A, e quindi A≠B≠C e via discorrendo. Per dirla in parole povere: qual’è l’identità di una sedia? Voglio fotografare esattamente quella sedia lì, di un certo tipo di materiale, con un graffio sullo schienale e una gamba più corta delle altre oppure quello che la rende riconoscibile come sedia uguale ad alcune, ma diverse da altre (per esempio: sedie di legno intagliate a mano e sedie industriali di plastica)?

Avere un’identità, che cosa significa: essere un’entità assolutamente individuale e irripetibile oppure appartenere a una classe ben definita di oggetti? Francesco Remotti, Contro l’identità.

Cosa vuol dire indagare l’identità? Concentrarsi su di un individuo nello specifico, sulla sua esperienza e le sue caratteristiche uniche (A=A, ma diverso da tutto il resto) oppure sugli elementi che lo rendono uguale ad altre individualità (A=B=C)? In questo ultimo caso possiamo far emergere una sorta di identità generale, “di ordine superiore”, che può essere utilizzata per unire e dividere gruppi di elementi uguali o diversi tra loro. In altre parole per classificare.

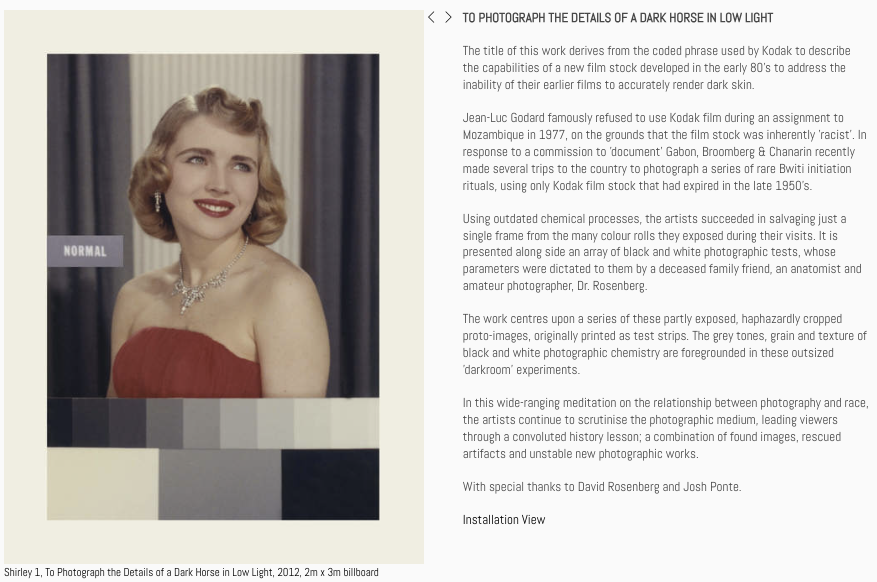

Scorrendo un po’ la storia della fotografia non si può ignorare il suo contributo (intenzionale o colposo) nell’alimentare discorsi razziali che, secondo Remotti&Co., altro non sono che un utilizzo estremamente avvelenato dell’identità.

Come abbiamo già discusso in passato categorie, schemi e strutture, non sono sempre necessariamente negativi. Classificare è uno dei modi attraverso i quali mettiamo ordine nel mondo e navighiamo il flusso di informazioni continuo nel quale siamo immersi. I neonati imparano nei primi mesi di vita, attraverso l’esperienza diretta, a riconoscere regolarità di eventi e relazioni, a mettere ordine nel caos dell’ambiente che li circonda. Esistono sia schemi personali che significati condivisi: questi ultimi, di solito, vengono tramandati attraverso la cultura di un certo gruppo di persone come strumenti per mettere ordine nel mondo.

Fotografare vuol dire anche “mettere ordine” in quello che vediamo, attraverso la composizione, il punto di vista, la selezione di tempi e fuoco e tutte l’insieme di scelte che mettiamo in atto. Sottoporre il mondo all’ordine significa categorizzarlo, “tagliarlo”: separare i fenomeni in gruppi troncando alcuni nessi e salvandone altri. È sia un processo di specializzazione progressiva che di perdita. Le categorie che otteniamo alla fine non sono strutture proprie della realtà ma nostri modi di vedere, decisioni che privilegiano certi raggruppamenti sopra altri.

Ma l’esperienza umana non è fatta solo di strutture rigide. Siamo consapevoli, infatti, anche di tutti quei processi mutevoli che ci circondano, ma che sono più difficili da descrivere e rappresentare. Come dice Eraclito “tutto si muove e nulla sta fermo”. Non si può fotografare due volte il medesimo fiume.

«Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va». Panta rhei da Wikipedia.

In molte discipline, l’identità è rappresentata come una struttura, come un’istanza più o meno fissa di un qualcosa o di qualcuno.

«L’identità è spesso (quasi inevitabilmente) concepita come qualcosa che ha a che fare con il tempo, ma anche, e soprattutto, come qualcosa che si sottrae al mutamento, che si salva dal tempo. L’identità di una persona, di un “Io”, è considerata come una struttura psichica, come un “ciò che rimane” al di là del fluire delle vicende e delle circostanze, degli atteggiamenti e degli avvenimenti, e questo rimanere non è visto come una categoria residuale, bensì come il nocciolo duro, il fondamento perenne e rassicurante della vita individuale». Francesco Remotti, Contro l’identità.

In psicologia sono stati formulati molti modelli diversi del sé e del suo sviluppo, più o meno fluidi. E anche nei casi in cui non si riconosce l’esistenza di un vero e proprio “nucleo” del sé fisso, biologico o psicologico, c’è concordanza sulla necessità di sperimentare un certo grado di coerenza della propria identità. In altre parole, non è necessario che io sia sempre uguale a me stessa, in ogni momento. Ma è importante che mi percepisca come coerente nel tempo nella mia “struttura”, qualsiasi essa sia.

Fino a questo punto abbiamo parlato dell’identità come struttura. È questo il punto sul quale ci basiamo quando fotografiamo qualcosa e diciamo “questa è l’identità di ...”. Ma possiamo considerare almeno un altro punto di vista. Cosa succede se pensiamo all’identità come a un flusso? Come un qualcosa, che in realtà, “non esiste”?

«Nella prima visione (che, al solito, può essere fatta risalire ad Aristotele) l’identità “c’è” e ha soltanto da essere “scoperta”; nella seconda visione (quale è stata per esempio illustrata, negli anni trenta del nostro secolo, dal matematico Friedrich Waisman) non esiste l’identità, bensì esistono modi diversi di organizzare il concetto di identità. Detto in altri termini, l’identità viene sempre, in qualche modo, “costruita” o “inventata”». Francesco Remotti, Contro l’identità.

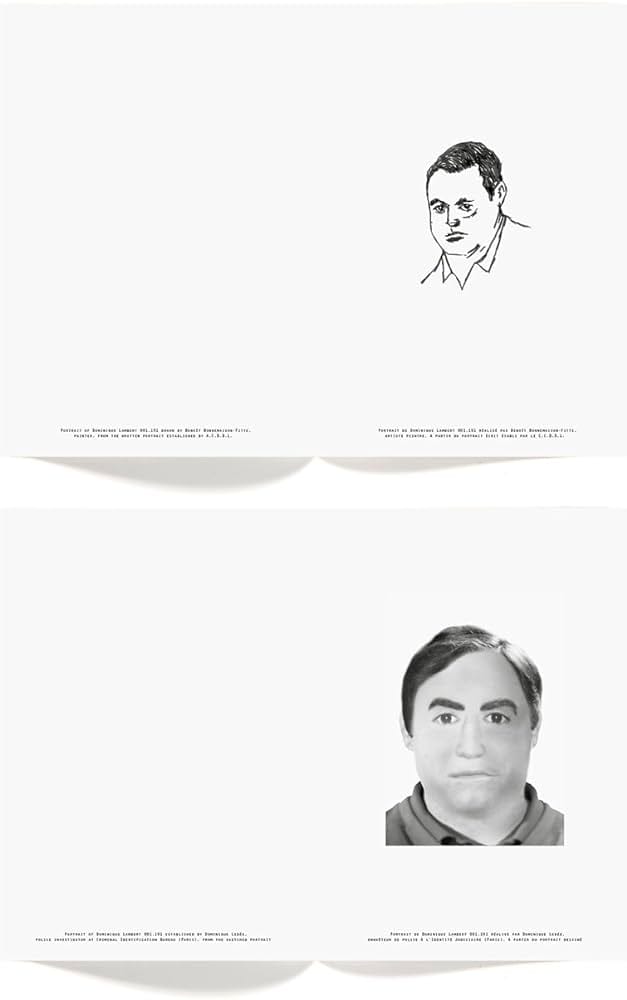

«Dominique is the most popular gender-neutral first name in France. It is also the twenty-seventh most common first name, just as Lambert is the twenty-seventh most common last name. From these names Stephanie Solinas establishes her study population of the one hundred and ninety-one Dominique Lamberts listed in the telephone directory (the French white pages). Implementing an array of techniques used by public official services to represent a person’s identity, involving experts, and advancing her investigation over multiple successive stages, Stéphanie Solinas explores and exhausts the processes and tools of representation itself, uncovering of the worlds of each Dominique Lambert. This book displays for the first time a collection of faces within a sample population through which both clichés and singularities are questioned to make up the full portrait of how indeterminate and complex identity appears». Stéphanie Solinas, Dominique Lambert. Fonte: rvb-books.com.

Solo di recente la psicologia e le neuroscienze hanno cominciato a interessarsi un po’ di più dei fenomeni dinamici che coinvolgono relazioni e individui. La filosofia ci era forse da un po’, certo, ma per tutto il XX secolo (che poi è l’unico secolo “intero” in cui possiamo parlare di psicologia come disciplina autonoma) si è guardato perlopiù all’individuo, al suo cervello, e ai suoi processi interni.

Alcuni filoni di studio contemporanei considerano l’identità e il suo sviluppo come il risultato di un’interazione. Questo pensiero può essere più o meno radicale (e qui ci colleghiamo al finale del post di marzo): c’è chi sostiene che esistano delle identità (io e te separati) e delle identità in relazione (io-te) e chi invece arriva a paragonarci a nebulose di pulviscolo che acquisiscono un’identità solo nel momento in cui si incontrano.

Ogni relazione ha sempre un carattere trasformativo, se non addirittura eversivo. Le relazioni coinvolgono. Ne usciamo sempre diversi da come ne siamo entrati, e questo vale per tutti i soggetti, enti e fenomeni.

La preferenza a rimanere attaccati all’idea di identità come struttura deriva da una certa tendenza del pensiero “occidentale” verso la classificazione e il controllo. Categorizzare significa dominare il mondo, ridurre le relazioni, privilegiandone alcune sopra altre. Remotti arriva a scovare la radice di questo pensiero fin nella Genesi con l’idea, per nulla condivisa da tutte le culture, che il mondo sia messo a disposizione dell’uomo. Il quale, infatti, cosa fa per prima cosa? Comincia a dare un nome a tutto.

Al suo estremo la logica dell’identità fa a meno delle relazioni, è il principio massimo della non relazione. L’identità si allinea così con un’idea di sostanza, sia essa individuale, collettiva, biologica o culturale, che precede qualsiasi cosa. Io sono questo e basta, tu sei quello e basta.

Viene da sé che questo tipo di ragionamento riduce drasticamente la complessità del mondo. Una volta che tutto ha un nome e una classificazione, non rimane nulla da costruire. Certo, possiamo creare reti di associazioni, anche molto complicate, tra i vari “oggetti”, ma è come se tutto fosse organizzato in una colossale struttura discreta, che non lascia spazio all’imprevisto.

Una struttura che, molte volte, usiamo come mappa per navigare il mondo. Ma la mappa non è mai il territorio. E la realtà è un fenomeno continuo, complesso, pieno zeppo di imprevisti, zone d’ombra, flussi che appaiono e scompaiono. Le mappe che ogni cultura fornisce ad un certo punto diventano obsolete, soprattutto quando sono troppo rigide e illudono di essere universali.

Tutte le culture, in un modo o nell’altro, cercano di ridurre la complessità. Di fornire concetti e strumenti “pratici” per pensare, valutare e agire. Ma mentre alcune si rendono conto della riduzione e dei limiti, e convivono con un grado anche alto di incertezza e di ambiguità, altre (come la nostra) spingono un po’ troppo verso la riduzione. Verso il voler spiegare tutto, illuminare tutto allo stesso modo.

«L’arte occidentale trasforma l’“impressione” in descrizione». Roland Barthes, L’impero dei segni.

Ogni volta che fotografiamo prendiamo delle decisioni, anche quando non ce ne rendiamo conto, un po’ in automatico. E queste, secondo me, coinvolgono anche l’identità di quello che sta davanti alla nostra macchina fotografica.

«E anche l’identità “dipende”: dipende non solo dal nome, ma da un insieme di atteggiamenti e di scelte (tra cui quelle relative alla denominazione). Dipende – potremmo dire – da ciò che vogliamo trattenere di un fenomeno; dipende dal nostro tipo di interessi per quel fenomeno; dipende dal modo con cui intendiamo perimetrarlo, recingerlo, con bordi più larghi o più stretti. L’identità, allora, non inerisce all’essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni. L’identità è un fatto di decisioni». Francesco Remotti, Contro l’identità.

Vogliamo presentare come un “fatto ontologico” qualcosa che è poi il risultato di un processo, delle nostre azioni e decisioni?

Credo sia una questione di responsabilità e onestà. Non scrivo per dare consigli a nessuno, alla fine della giornata ognuno fa quello che vuole. Ma vogliamo davvero accaparrarci il diritto di sfrondare l’insieme di relazioni che ci troviamo davanti a nostro piacimento, come artisti supremi dell’arte topiaria, per poi mostrare al mondo quello che resta dell’albero e dire “ecco, questa è la sua vera natura, l’identità”?

Questo “uso” della nozione di identità serve solo a rivolgere lo sguardo verso noi stessi, ci impedisce di guardare verso l’esterno. Lo sguardo riduzionista che afferma che le cose sono in un certo modo e basta può creare solo una visione povera che esaurisce qualsiasi rappresentazione alternativa, come un territorio disciplinato fino allo stremo, “già dato”, ordinato a tal punto da non riuscire più a restituire nemmeno una goccia di diversità.

«Naturalmente è questo il rischio insito in ogni interpretazione di tipo “riduzionista”; sia che questa abbia come oggetto il dolore individuale espresso nel sintomo che la creazione artistica in quanto tale. Nello specifico del prodotto artistico poi l’analisi dei contenuti che l’opera d’arte esprime nasconde un pericolo assai grave, ovvero la presunzione di poter giungere sempre e comunque alla conoscenza degli elementi ultimi, “profondi”, della creazione artistica medesima, perdendo di vista il fatto che come dice Gombrich: “in ogni simbolo la molteplicità tocca l’infinito […] così da escludere ogni idea di un segno che si ponga come limite”. Rispettare la soggettualità dell’essere umano, artista o meno che egli sia, comporta imparare a sostare con l’altro nella diversità della sua “alterità” che proprio perché “sua” non è iscrivibile nel “già dato” né tanto meno nella categoria del “pre-ordinato”». Salvatore Zito, Psicoanalisi e arte: creatività e sviluppo della soggettualità.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.