#4.5 Il potere delle immagini

Comunicazione di servizio: ho finito gli esami per l’università e sto cercando di “dare un bel colpo” alla tesi, come si dice dalle mie parti, per chiudere almeno una bozza e avviarmi verso la fine di questa fase di “ritiro e ricerca”.

Qualche mese fa un’amica mi disse che sembravo quasi attraversare un periodo di gestazione. Bé, salta fuori che ci ha preso in pieno.

Da qui fino a settembre me la prenderò con calma. Il piano è di continuare a portare avanti Making Pictures con la solita cadenza. Magari gli articoli saranno un po’ più leggeri, come le letture estive che davano a scuola (oddio, un anno a me è capitata La coscienza di Zeno), ma penso che sopravviveremo lo stesso.

Se volete contattarmi via messaggi, Instagram o email armatevi di pazienza perché potrei impiegarci un po’ a rispondere.

E con questo chiudiamo le comunicazioni di servizio.

Oggi qui sembra sia arrivata l’estate. O quasi, visto che la mattina esco ancora portandomi dietro la stessa giacca che ho indossato per tutto l’inverno. Perché non si sa mai. Di questi tempi mi chiedo se non sia il caso di infilare nello zaino anche un gonfiabile di salvataggio, oltre all’ombrello (beh, dobbiamo prevedere che forse prima o poi lo useremo...per citare il buon Barbero).

Comunque, prendiamo quello che viene. Oggi c’è il sole. Ho inviato tutti i documenti per la dichiarazione dei redditi al commercialista, ho una risposta dal relatore per la tesi, questa sera c’è la pizza. La settimana si chiude con un bilancio più che positivo.

Spalanco la finestra e la casa sembra subito più pulita. Il vero magico potere del riordino sta nel far circolare l’aria. Fuori lo stantio e dentro un po’ di leggerezza calviniana.

Ho un sacco di cose che mi frullano per la testa da quando iniziato a fotografare cercando di tenere a mente tutto quello che ho imparato. Ho tirato fuori il naso dai libri e mi sono trovata in mezzo a esperienze e conversazioni diverse, con tutto il seguito di sintonie e fraintendimenti che ne derivano. Il che è emozionante ma, a volte, frustrante, come ogni volta che si esce dalla propria testa (almeno così lo è per me). Sulla scia dell’entusiasmo, vorrei parlare di un po’ di tutto. Ho tante considerazioni complesse in mente ma mi mancano le parole per esprimerle. Mentre per altre probabilmente ne ho fin troppe.

«[...] c’è un momento in cui il linguaggio vien meno (momento ottenuto con gran sforzo d’esercizi) ed è proprio questa cesura senza eco che costituisce ad un tempo la verità dello zen e la forma, breve e vuota, dello haiku.

Il rifiuto dello “sviluppo” è qui decisivo, perché non si tratta d’arrestare il linguaggio su un silenzio carico, pieno, profondo, mistico, oppure su un vuoto dell’anima che si disporrebbe alla comunicazione divina [...] ciò che è enunciato è opaco e tutto ciò che si può fare è ripeterlo; è ciò che si raccomanda all’apprendista che elabora un koan (cioè un aneddoto che gli viene proposto dal maestro): non di risolverlo, come se avesse un senso, e nemmeno di afferrare la sua assurdità (che sarebbe ancora un senso), ma di masticarlo, “sino a che non casca il dente”». Roland Barthes, L’impero dei segni.

Ultimamente inciampo sempre più spesso in questioni che vanno oltre il linguaggio, o che stanno negli spazi in mezzo, non esprimibili. Nei misteri che non hanno né forma né parole e che, forse, non ne avranno mai. Il che, come fotografa, mi crea non pochi problemi, dal momento che alcune di questi discorsi vorrei, in qualche modo, trasportarli su una superficie.

Ma la realtà resiste, mi prende in giro, si traveste. Vado in un luogo convinta e preparata a trovare qualcosa, e invece mi porto a casa tutt’altro. Come in un sogno profondo, non lucido, dove le cose semplicemente mi accadono. Avvengono, e le faccio avvenire, seguendo il flusso di quello che è il quel momento.

Un sogno può trasformarsi in un incubo, quando il senso di impotenza alimenta la paura. C’è chi definisce il trauma come un’esperienza che sfugge a qualsiasi categorizzazione e significazione. Un terrore indicibile, senza nome, per dirla con le parole di Van Der Kolk.

Ma, stranamente, in questo luogo privo di linguaggio si trova anche la fonte della meraviglia. Ci siamo portati dietro per molti secoli l’idea che padroneggiare la realtà attraverso la parola (o la forma) sia il culmine dell’abilità umana. A scuola impariamo che “se non sai ripeterlo allora non l’hai capito veramente”. Per decenni molti studi si sono concentrati sul cervello e sulle funzioni cognitive superiori, come, appunto, il linguaggio o il pensiero astratto, tralasciando del tutto altri sistemi e processi.

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, scriveva Shakespare e, anche se un po’ mi ritorna in bocca il sapore dei baci perugina, devo dire che forse sì, siamo annodati in qualche modo con il mistero dei sogni e degli incubi.

«Benché certamente, delle due metà della vita, quella da svegli e quella da sognanti, la prima ci sembri incomparabilmente preferibile, più importante e più degna di essere vissuta, anzi l’unica davvero vissuta: tuttavia vorrei affermare, anche se sembrerà un paradosso, proprio una valutazione opposta del sogno, a causa del misterioso fondamento del nostro essere di cui noi rappresentiamo il fenomeno». Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia.

Ho iniziato a studiare psicologia per cercare, se non delle risposte, almeno delle direzioni. E invece ora mi trovo a dover accettare il fatto che alcune ombre devono restare tali, non possono essere illuminate. Altrimenti che fotografia sarebbe? Un’immagine piatta, o un foglio tutto bianco.

Spero di non avervi scombinato troppo i pensieri. Magari solo quel tantino che basta per farvi capire in che situazione sono. Questa tesi si sta rivelando un’operazione di sgrovigliamento di discorsi, che poi finiscono con l’annodarsi da un’altra parte non appena mi giro.

Ho iniziato a scrivere Making Pictures partendo da una base fatta perlopiù da nozioni di psicologia cognitiva e sociale, ma con il tempo questo bagaglio si è arricchito di concetti, modelli e approcci sempre più ampi, provenienti da discipline diverse che si intrecciano tra di loro e, soprattutto, che c’entrano sempre in qualche modo con la fotografia in quanto pratica (ed esperienza) umana.

Psicologia è un termine che racchiude tantissimi orientamenti di ricerca e pratiche anche molto diverse tra loro. Psicoterapia, psicoanalisi, modelli cognitivi, psicologia sociale, comportamentismo e via discorrendo, sono descrizioni che indicano diversi modi di approcciarsi allo studio e all’intervento con (o sulle) persone e che, a loro volta, si basano su teorie e concezioni di base riguardo a cosa sia un essere umano e cosa sia importante indagare (comportamenti, motivazioni, processi intrapsichici, esperienze soggettive...).

Leggere un testo di psicologia cognitiva può essere un casino, perché può diventare subito tecnico.

Ma, allo stesso tempo, è confortante, perché si ha l’impressione che ci sia una qualche solida spiegazione per tutto o che, almeno, ci si provi. Ci sono teorie definite, con validità e limiti, e molti aspetti dell’esperienza umana sono mostrati nella forma di processi, funzioni e strutture, il che è tutto molto rassicurante. Tutto è riportato in un linguaggio, che può essere più o meno complesso, ma che c’è.

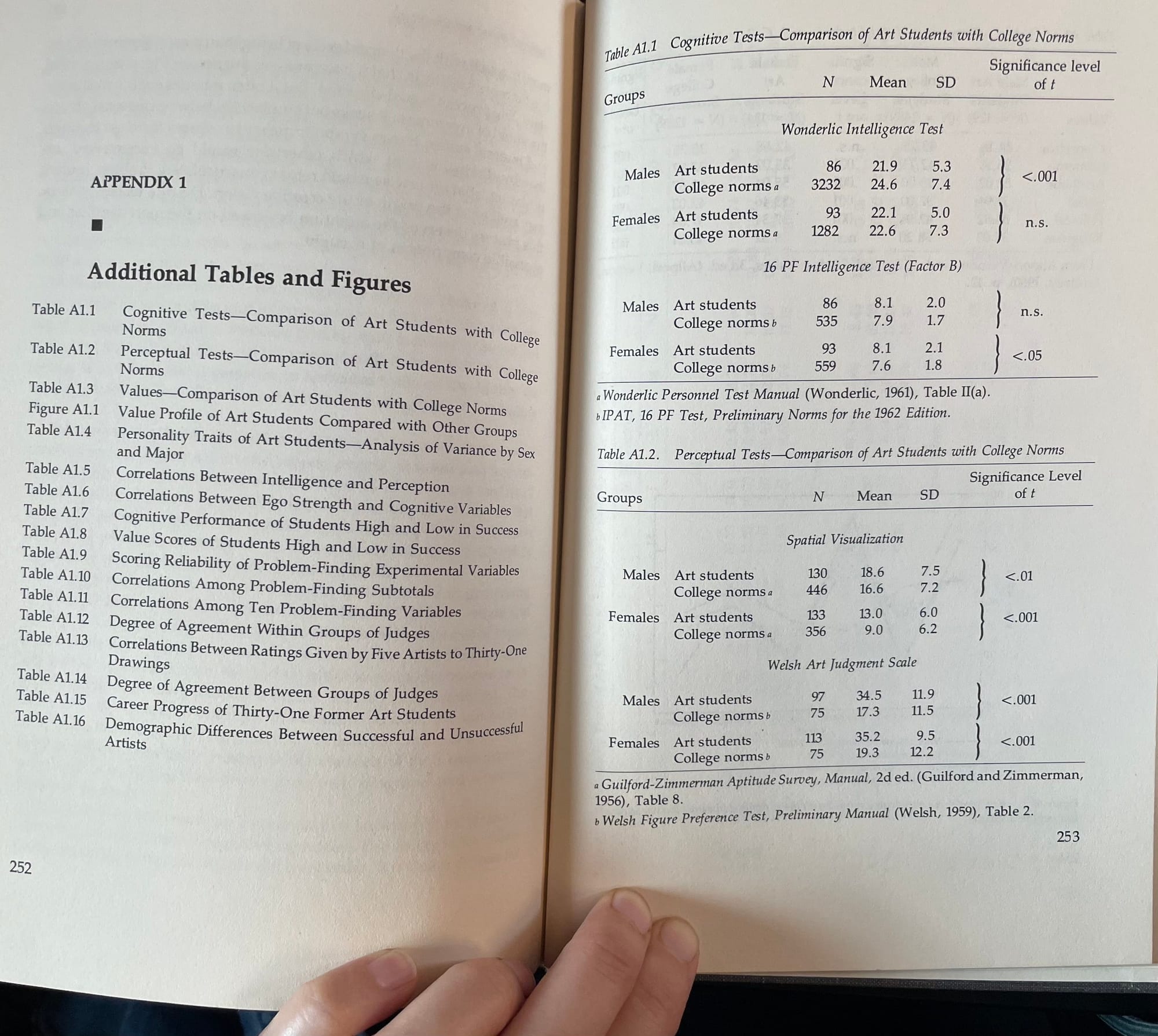

Anche se, guardando le cose più da vicino, si vede che anche questo linguaggio è fatto di margini di errore, di termini ambigui, di spiegazioni che non bastano a cogliere tutta l’esperienza umana. È un linguaggio che parla di campioni e di popolazioni, ma al quale la totalità dell’esperienza del singolo sfugge.

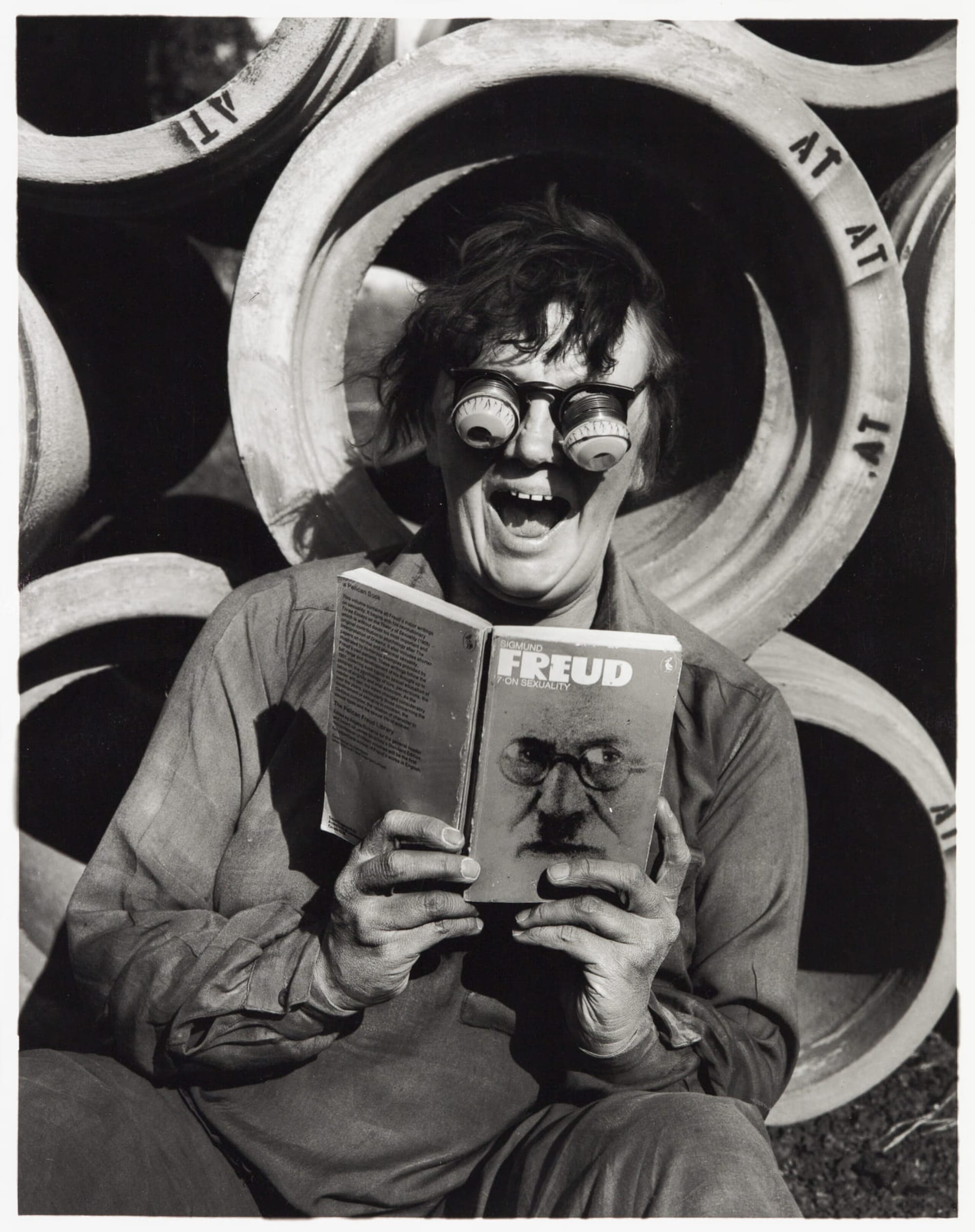

Nietzsche, al contrario, è tutto fuorché rassicurante. Molti testi di psicoanalisi sono un casino. Chi tira in ballo Freud sostenendo di averlo capito in pieno e di poterlo spiegare, mente. C’è sempre qualcosa che sfugge. C’è sempre qualcosa da discutere (ma non da spiegare). Ma questo qualcosa lo sento più vicino al fare esperienza di fotografia di qualsiasi spiegazione cognitiva sul pensiero creativo.

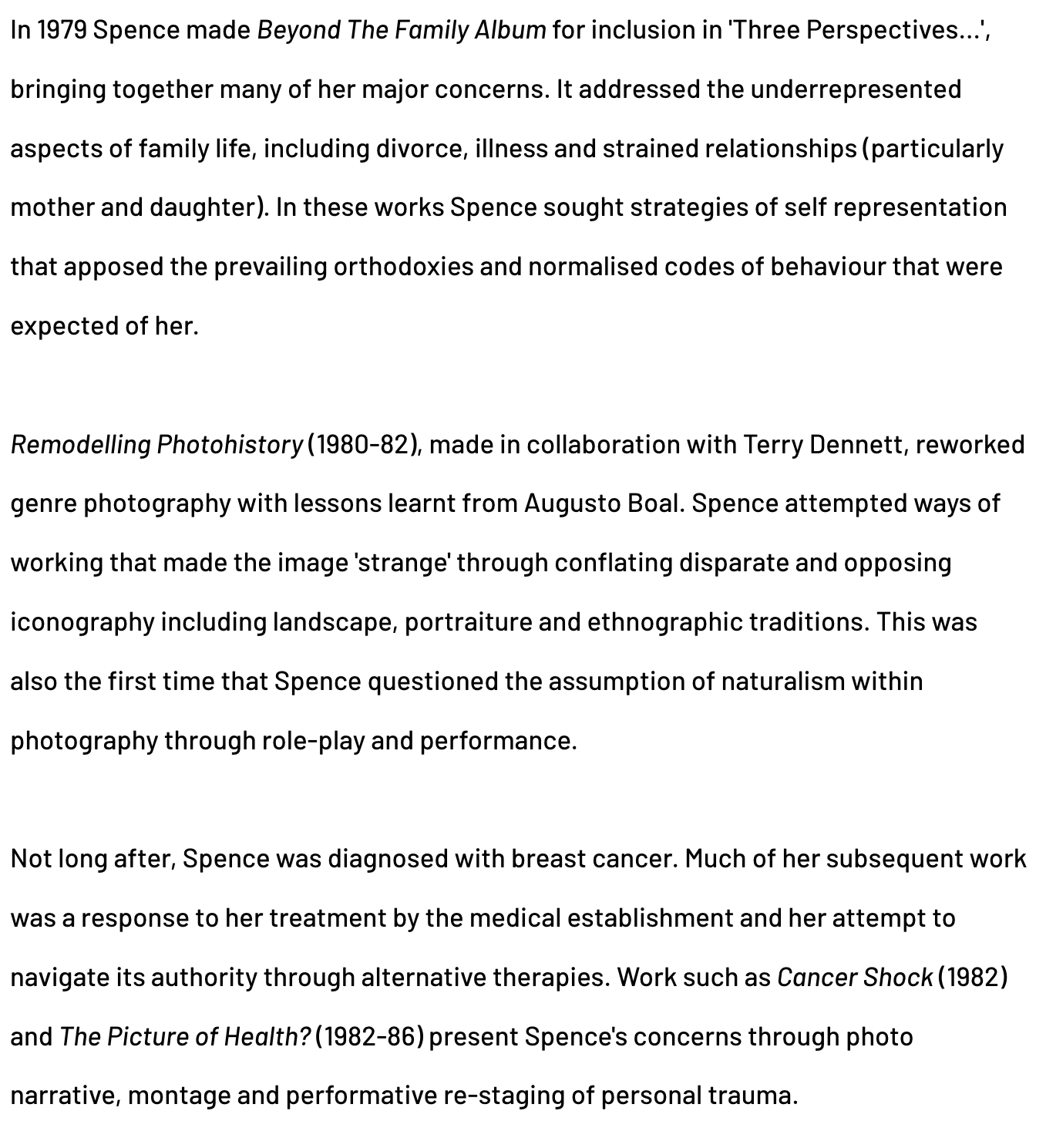

In tutto questo fare e disfare di pensieri ho iniziato a studiare Jo Spence.

Non avevo mai prestato troppa attenzione ai suoi lavori, più che altro per una questione di gusti. Che può suonare come una motivazione superficiale, ma sono convinta che non si possa sempre sapere tutto di ogni cosa, e “farsi una cultura” significa anche cercare, riconoscere e selezionare ciò che è più pertinente per noi in un dato momento, per un certo discorso.

Navigando un po’ in giro ho visto che Jo Spence viene spesso riconosciuta come pioniera e ispiratrice per l’uso della fotografia a scopo terapeutico, principalmente per il suo lavoro autobiografico sul corpo e sulla malattia (le furono diagnosticati prima un cancro al seno e poi la leucemia, di cui morì nel 1992). Su questo punto ho diverse perplessità. Che cos’è “terapia”? Trovo che trovo sia una nozione delicata tanto quanto quella di identità (ne dobbiamo riparlare, me lo segno).

«Il significato del verbo “guarire” è ambiguo: esso può designare tanto il processo intransitivo di un soggetto sul punto di recuperare la salute o la condizione di equilibrio precedente la malattia, quanto l’attività transitiva destinata a produrre su di lui la guarigione. Qualcosa di tale ambiguità è percepibile anche nell’impiego della parola “terapia”, ovvero nelle parole da essa derivate, che tuttavia attribuiscono più precisamente l’attività curativa non tanto al soggetto malato quanto a colui che possiede il sapere sulla malattia, il terapeuta. Tale ambiguità, completamente assente in campo strettamente medico, dove si dà una netta distribuzione di ruoli fra il paziente e l’agente del processo terapeutico, è comunque chiaramente visibile nel campo che siamo soliti chiamare “psicoterapeutico”. “Fare una terapia” (o più di una) può a volte designare sia l’attività di chi viene curato, sia la professione di colui che cura. E può anche accadere che un discorso apparentemente egualitario possa sancire una tale ambiguità, nel rendere equivalenti il fatto di seguire una terapia e quello di esercitare una professione o seguire degli studi in questo campo». Alfredo Zenoni, I limiti della parola in Il corpo e il linguaggio nella psicoanalisi.

Nessuna ricerca fotografica è assoluta, penso sia sempre buona cosa guardarla con un prospettiva storica, cercando coglierne contesto e fattori che possono averne influenzato il percorso in un dato momento. E riflettendo su quanto valore possano portare nei discorsi attuali.

Il lavoro di Jo Spence, prima di essere terapeutico, forse è “politico”, se mi passate il termine. Perché anche se nelle immagini ci sono il suo corpo e la sua esperienza, questi vengono usati come forme e superfici per mettere in discussione certe affermazioni storiche, così come pratiche sociali e approcci di un sistema biomedico che si concentra tutto su misure e pazienti-oggetto e molto poco sull’esperienza soggettiva delle singole persone.

Jo Spence ha trascorso molti anni conversando con rappresentazioni e immagini, cercando di mettere a fuoco il ruolo della fotografia in tutto questo. Non sono perciò tanto interessata a prendere ispirazione “diretta” dal suo lavoro, quanto a scoprire il più possibile sul percorso, sui metodi di ricerca e sugli ostacoli che ha incontrato come donna fotografa ritornata sui banchi dell’università dopo i 40 anni. Ci separano decenni, ma ci sono alcuni nodi che ritornano. Dubbi e ricerca viaggiano a braccetto, a quanto pare.

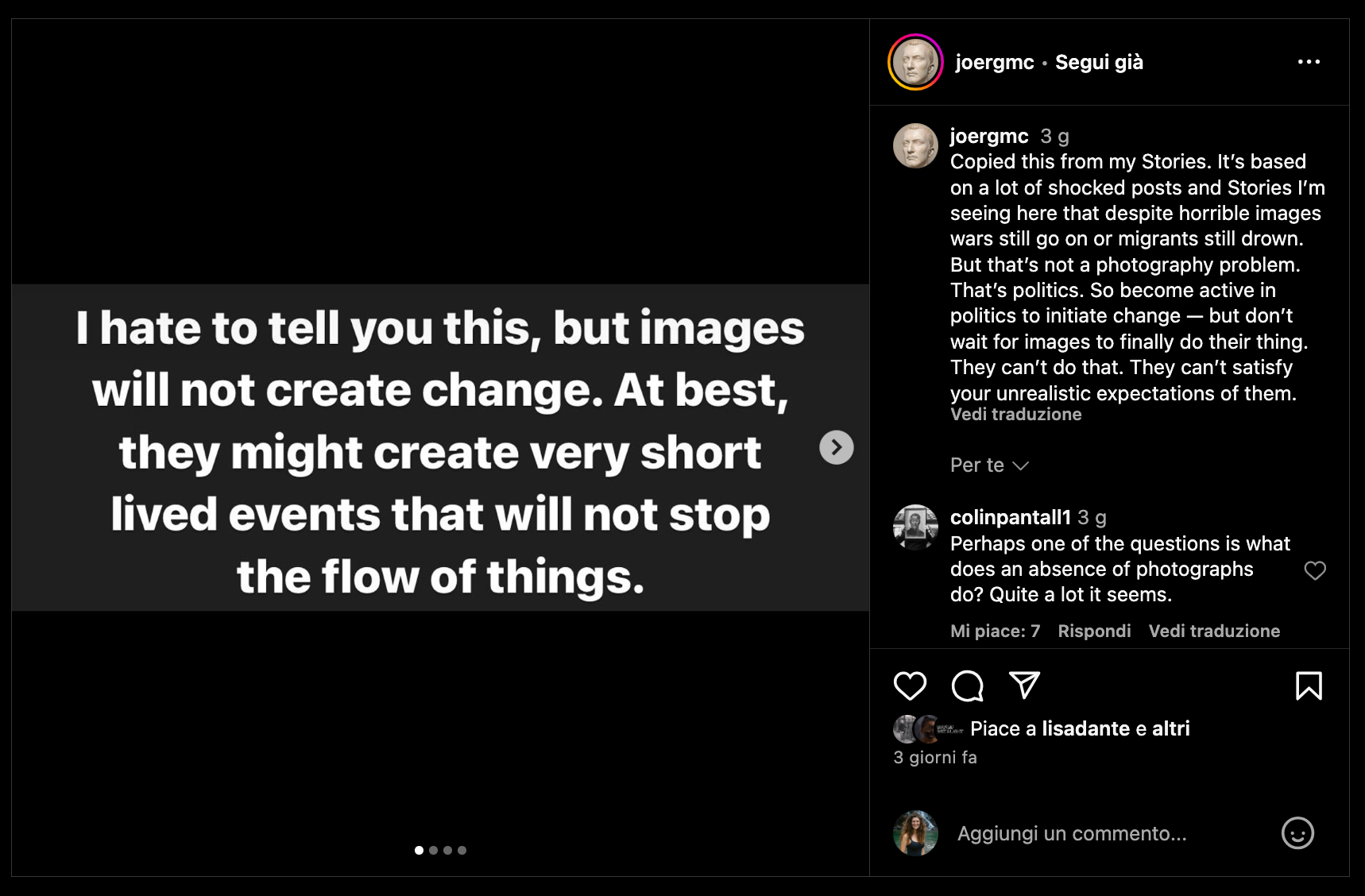

Come fotografa credo profondamente che le immagini siano importanti: le guardo, ne parlo, le produco. Ho scelto di praticare la fotografia, di studiarla e di farne un lavoro, ma allo stesso tempo è un’attività che mi piace ancora molto sul piano personale. Buona parte della mia vita gira intorno alla teoria ingenua che le fotografie siano importanti per le persone e per il mondo, che abbiano il potere di comunicare, influenzare, svelare e muovere. Un altro modo per dire la stessa cosa è che credo che le persone siano sensibili alle immagini, in un modo che va oltre il linguaggio verbale, e che queste possano agire a livello individuale e collettivo, che sia quindi possibile usarle per generare un cambiamento.

Può essere, ed è magnifico. Esistono decine di saggi, testi e studi su come le immagini influenzino stati emotivi, la percezione che abbiamo delle cose e via discorrendo. Ma credo che tutto questo filone di ricerca sia così focalizzato a spiegare la forza e il fascino del proprio oggetto di studio, da scordarsi di tutto il resto del mondo. Spesso sento parlare dell’ego smisurato di chi fotografa (chi più, chi meno 😉) e ci aggiungo una considerazione scherzosa. Non è che quando questo manca, o è camuffato per educazione sociale, tendiamo a caricare di ego (e di potere) le fotografie? Vogliamo davvero che ogni immagine abbia il peso di un macigno, o è possibile che qualcuna possa volare via con leggerezza, fuori dalla finestra, al primo colpo di vento?

Le immagini non sono onnipotenti. Non viviamo in un vuoto assoluto dove esistiamo solo noi e loro, e dove noi siamo solo degli esseri passivi privi di stati interni e fisicità, processi mentali ed esperienze passate. Le fotografie non sono l’unico fattore in grado di muoverci, di influenzarci e di generare un cambiamento. Questo credo valga sia dal punto di vista sociale che individuale. Hanno un po’ di potere, certo, ma vivono e circolano in un sistema complesso dove a volte passano inosservate. Esistono come “accidenti” o frammenti di superficie, che possono creare occasioni, ma forse solo se le lasciamo libere di essere quello che sono, senza caricarle di responsabilità, interpretazioni e poteri che non devono sostenere.

No spam, no sharing to third party. Only you and me.